☆2011ミサ・ソレニムス-6

「働かないギリシャやイタリヤに意義がある」

相当な影響だろう。イタリア経済はギリシャとは比べものにならない、ドイツ、フランスに次ぐユーロ圏3位の経済力を持つ国なのだ。さらにギリシャはすでにデフォルト(破綻)していると見方がある。実際、ギリシャ10年債利回りは30%を超えている。欧州首脳会談では、ギリシャの国債の50%の元本減免されたが、残り50%も支払われるかどうかはもわからない。これが危機感の連鎖をもたらしている。

相当な影響だろう。イタリア経済はギリシャとは比べものにならない、ドイツ、フランスに次ぐユーロ圏3位の経済力を持つ国なのだ。さらにギリシャはすでにデフォルト(破綻)していると見方がある。実際、ギリシャ10年債利回りは30%を超えている。欧州首脳会談では、ギリシャの国債の50%の元本減免されたが、残り50%も支払われるかどうかはもわからない。これが危機感の連鎖をもたらしている。

先月(11月)10日の誤送信問題を思い出した。アメリカの格付け会社「S&P」が、フランス国債の格付け引き下げを知らせるメールを「誤送信」したことで市場が一時混乱した。ギリシャ、イタリアに続き、フランスまでもと市場も国際政治も騒然としたことだろう。S&Pはその後の公式発表で、「誤送信」とした。でもこれは常識で考えれば「予定原稿」だろう。利用しない原稿を準備するはずがない。これが混乱が混乱を招くユーロ圏の実態だと思えばよい。

ヨーロッパの実質経済もよくない。ニュースを総合すると、欧州主要国の経済予測を見ると、来年は今年よりも厳しい見込みが出ている。実質経済成長率では、ドイツでさえ2.9%から0.8%へ下落の見通し。ドイツ政府が11月に発表した9月の鉱工業生産指数は前月比2.7%低下し、第3四半期終盤に生産の勢いが急激に失速していることを示していると伝えられた。スペイン、ポルトガル、ギリシャ、イタリアなど経済の調子が悪くなるに連れ、EU圏内での取引が多いドイツ経済に徐々に悪影響が出てきているのだろう。

ここまでも話を進めると、かつてギリシャは歴史的に「民主主義」を生み出した国だったが、いまや「衆愚政治」に陥った国、そしてイタリアもフランスも同じ轍を踏んでいると思ってしまう。そして、今やその衆愚政治は治療できない、本当の欧州危機ではないかと多くの人が考え込んでいる。

ことし夏に読んだ本の中に、『働かないアリに意義がある』(長谷川英祐著、メディアファクトリー新書)がある。進化生物学者である著者の言いたいことを私なりに解釈すると次のようになる。昆虫社会には人間社会のように上司というリーダーはいない。その代わり、昆虫に用意されているプログラムが「反応閾値(いきち)」である。昆虫が集団行動を制御する仕組みの一つといわれる。たとえば、ミツバチは口に触れた液体にショ糖が含まれていると舌を伸ばして吸おうとする。しかし、どの程度の濃度の糖が含まれていると反応が始まるかは、個体によって決まっている。この、刺激に対して行動を起こすのに必要な刺激量の限界値が反応閾値である。

人間でいえば、「仕事に対する腰の軽さの個体差」である。きれい好きな人は、すぐ片づける。必ずしもそうでない人は散らかりに鈍感だ。働きアリの採餌や子育ても同じで、先に動いたアリが一定の作業量をこなして、動きが鈍くなってくると、今度は「腰の重い」アリたち反応して動き出すことで組織が維持される。人間社会のように、意識的な怠けものがいるわけではない。

これを少々乱暴な論の進め方であるが人間社会で想像してみる。人々の働きによって金がぐるぐる回る資本主義社会ではギリシャやイタリアの反応閾値はよくなかった。しかし、世界が混乱に陥り、人類が新たな文明の理念を求め始めたとき、「腰の重い」ギリシャやイタリアから新たな思想や英雄が現るのかもしれない。本のタイトルになぞらえれば「働かないギリシャやイタリアに意義がある」と。そう願いたい。

⇒29日(木)夜・金沢の天気 ゆき

彼女たちは本国の食の事情を嘆いた。「毒菜」という言葉があるそうだ。姿やカタチはよいが、使用が禁止されている毒性の強い農薬(有機リン系殺虫剤など)を使って栽培された野菜のことを指す。「下水油」というのもある。残飯やどぶの汚水などを処理して精製した油、あるいは劣化した油を処理して見栄えをよくした油で実際に年に何万㌧も出回っていて、最近摘発された。「同年代の若い人たちは屋台の食堂には行かなくなりましたよ。なんだか怖くて」と。中国のゆがんだ「食」をただしていくのはネットで情報を共有し合える若い世代なのかもしれない。

彼女たちは本国の食の事情を嘆いた。「毒菜」という言葉があるそうだ。姿やカタチはよいが、使用が禁止されている毒性の強い農薬(有機リン系殺虫剤など)を使って栽培された野菜のことを指す。「下水油」というのもある。残飯やどぶの汚水などを処理して精製した油、あるいは劣化した油を処理して見栄えをよくした油で実際に年に何万㌧も出回っていて、最近摘発された。「同年代の若い人たちは屋台の食堂には行かなくなりましたよ。なんだか怖くて」と。中国のゆがんだ「食」をただしていくのはネットで情報を共有し合える若い世代なのかもしれない。 今月(12月)22日午後、金沢市内で地デジに関するシンポジウムが開催された。タイトルは「地デジ化のメリットの視聴者及び地域への還元に関するシンポジウム~地デジの特徴を生かした番組づくりの充実、空いた電波の地域のための活用等~」(総務省北陸総合通信局など主催)=写真=。どうしたら「地デジに変わって本当によかった」と視聴者に実感してもらえるか、北陸の電波行政や放送事業に携わる130人が集った。このシンポジウムではパネリストと参加し、いくつか意見や提案を述べさせてもらった。

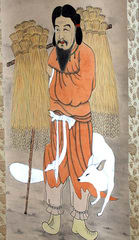

今月(12月)22日午後、金沢市内で地デジに関するシンポジウムが開催された。タイトルは「地デジ化のメリットの視聴者及び地域への還元に関するシンポジウム~地デジの特徴を生かした番組づくりの充実、空いた電波の地域のための活用等~」(総務省北陸総合通信局など主催)=写真=。どうしたら「地デジに変わって本当によかった」と視聴者に実感してもらえるか、北陸の電波行政や放送事業に携わる130人が集った。このシンポジウムではパネリストと参加し、いくつか意見や提案を述べさせてもらった。 粛々と執り行われる儀式。その丁寧さには理由がある。床の間に田の神を描いた掛け軸がある=写真・中=。白いきつねは田の神の遣いだと昔から言い伝えられている。そして田の神は目が不自由だという設定になっている。この家の田の神は、左目が不自由である。別の家では両目が不自由な神もいる。私たちに田んぼの収穫の恵みを与えてくれる神は、稲穂で目を突いてしまい目が不自由なのだから、神が転ばないようにも座敷へと案内をしなさい、並んでいるごちそうが何か分かるように説明しなさい、先人は今に伝えている。「あえのこと」の農耕儀礼は連綿で引き継がれる「里山文化」のシンボルであ

粛々と執り行われる儀式。その丁寧さには理由がある。床の間に田の神を描いた掛け軸がある=写真・中=。白いきつねは田の神の遣いだと昔から言い伝えられている。そして田の神は目が不自由だという設定になっている。この家の田の神は、左目が不自由である。別の家では両目が不自由な神もいる。私たちに田んぼの収穫の恵みを与えてくれる神は、稲穂で目を突いてしまい目が不自由なのだから、神が転ばないようにも座敷へと案内をしなさい、並んでいるごちそうが何か分かるように説明しなさい、先人は今に伝えている。「あえのこと」の農耕儀礼は連綿で引き継がれる「里山文化」のシンボルであ り、国連教育科学文化機関(UNESCO)の無形文化遺産に登録された(2009年9月)

り、国連教育科学文化機関(UNESCO)の無形文化遺産に登録された(2009年9月) 国連食料農業機関(FAO)はことし6月11日、佐渡市と能登半島4市4町を世界重要農業資産システム(GIAHS:Globally Important Agricultural Heritage System)として認定した。中国・北京で開催された世界農業遺産の認証式に立ち会った=写真・下=。

国連食料農業機関(FAO)はことし6月11日、佐渡市と能登半島4市4町を世界重要農業資産システム(GIAHS:Globally Important Agricultural Heritage System)として認定した。中国・北京で開催された世界農業遺産の認証式に立ち会った=写真・下=。 仙台市に本社があるKHB東日本放送。加藤昌宏報道制作局長と再会したのは2005年9月以来、6年ぶりだった。5階建ての社屋の屋上に鉄塔があり、当時はとても揺れたと役員室など案内いただいた。天井からボードが落ち、当時の揺れの激しさを目の当たりにした。困難は揺れの後にやってきた。仙台空港に駐機してあった取材ヘリコプターは津波で流失、本社の送出装置や中継局は損傷した。東日本大地震では「地元マスメディアも被災者」ということが実感できた。金沢大学で担当しているの「ジャーナリズム論」で、加藤氏に講義をしてもらうことをお願いし、12月13日に実現した。「千年に一度」「未曽有の大震災」と称される震災、それに地元のテレビメディアはどのように関わればよいのか、今の有り様を含めて率直に話していただいた。以下要約する。

仙台市に本社があるKHB東日本放送。加藤昌宏報道制作局長と再会したのは2005年9月以来、6年ぶりだった。5階建ての社屋の屋上に鉄塔があり、当時はとても揺れたと役員室など案内いただいた。天井からボードが落ち、当時の揺れの激しさを目の当たりにした。困難は揺れの後にやってきた。仙台空港に駐機してあった取材ヘリコプターは津波で流失、本社の送出装置や中継局は損傷した。東日本大地震では「地元マスメディアも被災者」ということが実感できた。金沢大学で担当しているの「ジャーナリズム論」で、加藤氏に講義をしてもらうことをお願いし、12月13日に実現した。「千年に一度」「未曽有の大震災」と称される震災、それに地元のテレビメディアはどのように関わればよいのか、今の有り様を含めて率直に話していただいた。以下要約する。 戦場で戦うためには、食料補給所の充実が欠かせない。ロビーに取材用備品を並べ、応援スタッフが自由に使えるようにした。電池、防塵マスク、軍手、ペン、メモ帳、レンズクリーナー、飲料、のど飴、蜂蜜缶詰、栄養ドリンク、男女使い捨て下着、防寒着、サバイバルキットなど用意した。数種類の弁当の他、常時大鍋で味噌汁、スープを提供、コーヒー、紅茶、お茶、カップ麺のためにお湯も沸かした。ロジ担当が常駐して疲れて帰る取材スタッフへの声掛け、ねぎらいの言葉を張り出すなどした。

戦場で戦うためには、食料補給所の充実が欠かせない。ロビーに取材用備品を並べ、応援スタッフが自由に使えるようにした。電池、防塵マスク、軍手、ペン、メモ帳、レンズクリーナー、飲料、のど飴、蜂蜜缶詰、栄養ドリンク、男女使い捨て下着、防寒着、サバイバルキットなど用意した。数種類の弁当の他、常時大鍋で味噌汁、スープを提供、コーヒー、紅茶、お茶、カップ麺のためにお湯も沸かした。ロジ担当が常駐して疲れて帰る取材スタッフへの声掛け、ねぎらいの言葉を張り出すなどした。 震災2ヵ月後の5月11日に東北に入り、取材した。その折、宮城県気仙沼市に在住するカキ養殖業、畠山重篤さん(NPO法人森は海の恋人代表)を訪ね、石川県での講演のお願いをした。それが9月2日に輪島市で開催した「地域再生人材大学サミットin能登」(能登キャンパス構想推進協議会主催)の基調講演というカタチで実った。講演内容は今でも心に深くとどまっている。人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか。畠山さんの話を掘り起こしてみる。以下要約。

震災2ヵ月後の5月11日に東北に入り、取材した。その折、宮城県気仙沼市に在住するカキ養殖業、畠山重篤さん(NPO法人森は海の恋人代表)を訪ね、石川県での講演のお願いをした。それが9月2日に輪島市で開催した「地域再生人材大学サミットin能登」(能登キャンパス構想推進協議会主催)の基調講演というカタチで実った。講演内容は今でも心に深くとどまっている。人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか。畠山さんの話を掘り起こしてみる。以下要約。 過去に10㍍の津波を経験している地域は日本各地にある。日本海側は、太平洋側よりは津波の規模は小さいと思うが、覚悟はしておくべき。皆さんは、いざというときは海岸から離れればよいと思っているかもしれないだが、いくら海岸から離れても、あくまで津波というのは高さなので、絶対に追いつかれてしまう。だから、海辺に暮らしている方は、どうすれば少しでも高い所に逃げられるかを念頭に置いた方がいい。

過去に10㍍の津波を経験している地域は日本各地にある。日本海側は、太平洋側よりは津波の規模は小さいと思うが、覚悟はしておくべき。皆さんは、いざというときは海岸から離れればよいと思っているかもしれないだが、いくら海岸から離れても、あくまで津波というのは高さなので、絶対に追いつかれてしまう。だから、海辺に暮らしている方は、どうすれば少しでも高い所に逃げられるかを念頭に置いた方がいい。 一方で、発表までに51時間余りという時間を費やす必要があったのかどうか。考察するヒントとなるニュースがいくつかあった。韓国中央日報インターネット版(日本語)によると、韓国の国家情報院の元世勲院長が20日、「北朝鮮が金正日総書記死去の時間と発表した17日午前8時30分に金総書記の専用列車は平壌竜城駅に停車中だった」と報告したと複数の与野党情報委員が伝えた。さらに引用すると、元院長は「金総書記は15日に現地指導をはじめ色々な行事があり、列車の動線を確認したが16~17日の2日間は動かなかったものと把握している」と説明した。金総書記が「走る野戦列車の中で重症急性心筋梗塞により死去した」という北朝鮮当局の公式発表とは違い、「待機中の列車」あるいは「第3の場所」で死去したということだ。ただし元院長は、「金総書記がどこかに行こうと列車に乗ってすぐに死去した可能性はある」と付け加えたという。

一方で、発表までに51時間余りという時間を費やす必要があったのかどうか。考察するヒントとなるニュースがいくつかあった。韓国中央日報インターネット版(日本語)によると、韓国の国家情報院の元世勲院長が20日、「北朝鮮が金正日総書記死去の時間と発表した17日午前8時30分に金総書記の専用列車は平壌竜城駅に停車中だった」と報告したと複数の与野党情報委員が伝えた。さらに引用すると、元院長は「金総書記は15日に現地指導をはじめ色々な行事があり、列車の動線を確認したが16~17日の2日間は動かなかったものと把握している」と説明した。金総書記が「走る野戦列車の中で重症急性心筋梗塞により死去した」という北朝鮮当局の公式発表とは違い、「待機中の列車」あるいは「第3の場所」で死去したということだ。ただし元院長は、「金総書記がどこかに行こうと列車に乗ってすぐに死去した可能性はある」と付け加えたという。 そうした能登のリアス式海岸を悪用したのが、北朝鮮による拉致事件だった。1977年9月19日、東京都三鷹市役所で警備員をしていた久米裕さん(当時52歳)は、能登の宇出津海岸から北朝鮮に拉致されてた。久米さんを能登に連れていった在日朝鮮人が、入り江にいた北朝鮮の工作員に引き渡したとされる。複雑に入り組んだリアス式海岸は工作員の絶好の隠れ場所となっていたのだ。

そうした能登のリアス式海岸を悪用したのが、北朝鮮による拉致事件だった。1977年9月19日、東京都三鷹市役所で警備員をしていた久米裕さん(当時52歳)は、能登の宇出津海岸から北朝鮮に拉致されてた。久米さんを能登に連れていった在日朝鮮人が、入り江にいた北朝鮮の工作員に引き渡したとされる。複雑に入り組んだリアス式海岸は工作員の絶好の隠れ場所となっていたのだ。 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)での最大の成果は、名古屋議定書とともに、条約の今後10年間の活動の方向性を示す愛知ターゲットを採択したことだといわれる。名古屋議定書は、正式には「ABS(遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分)に関する名古屋議定書」との名称。以下が骨子となる。▽資源を利用する場合は、事前に原産国の許可を得る、▽資源を利用する側は、原産国側と利益配分について個別契約を結ぶ、▽資源に改良を加えた製品(派生品)の一部は利益配分の対象に含めることができる。対象に含めるかどうかは契約時に個別に判断、▽不正に持ち出された資源ではないかをチェックする機関を各国が一つ以上設ける。

生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)での最大の成果は、名古屋議定書とともに、条約の今後10年間の活動の方向性を示す愛知ターゲットを採択したことだといわれる。名古屋議定書は、正式には「ABS(遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分)に関する名古屋議定書」との名称。以下が骨子となる。▽資源を利用する場合は、事前に原産国の許可を得る、▽資源を利用する側は、原産国側と利益配分について個別契約を結ぶ、▽資源に改良を加えた製品(派生品)の一部は利益配分の対象に含めることができる。対象に含めるかどうかは契約時に個別に判断、▽不正に持ち出された資源ではないかをチェックする機関を各国が一つ以上設ける。 式典は30ヵ国から政府関係者が集まりにぎやかだった。でも、なぜ金沢で開催するのか、と疑問符がつく。歓迎レセプションで谷本正憲石川県知事と、武内和彦国連大学副学長(東京大学教授)がその理由を明かした。キックオフイベントは環境省と国連大学などが中心となって5月に東京で開催する方向で準備が進んでいた。ところが3月11日に東日本大震災、そして福島の原発事故などがあり、中止となった。「愛知ターゲット」を何とかスタートさせたいと思いを募らせた関係者に浮かんだアイデアが、昨年12月「国際生物多様性年クロージングイベント」を開催した金沢市でキックオフイベントができないか、だった。会場はどこでもよいという訳にはいかない。生物多様性という意味合いが地域で理解され、これに協力的で、国際会議の開催経験があり、しかもそれなりの開催費も負担する自治体となると絞られてくる。知事はどうやら武内氏らに懇願され最終的に引き受けたらしい。

式典は30ヵ国から政府関係者が集まりにぎやかだった。でも、なぜ金沢で開催するのか、と疑問符がつく。歓迎レセプションで谷本正憲石川県知事と、武内和彦国連大学副学長(東京大学教授)がその理由を明かした。キックオフイベントは環境省と国連大学などが中心となって5月に東京で開催する方向で準備が進んでいた。ところが3月11日に東日本大震災、そして福島の原発事故などがあり、中止となった。「愛知ターゲット」を何とかスタートさせたいと思いを募らせた関係者に浮かんだアイデアが、昨年12月「国際生物多様性年クロージングイベント」を開催した金沢市でキックオフイベントができないか、だった。会場はどこでもよいという訳にはいかない。生物多様性という意味合いが地域で理解され、これに協力的で、国際会議の開催経験があり、しかもそれなりの開催費も負担する自治体となると絞られてくる。知事はどうやら武内氏らに懇願され最終的に引き受けたらしい。