☆能登地震から半年の風景~⑨ 公費解体の膨大な木くずを海上輸送

能登は半島の地形で、元日の地震で自動車専用道路「のと里山海道」や国道249号などが寸断されたことで交通インフラが一時マヒ状態となった。のと里山海道は一部を除いて、対面通行が今月17日からようやく可能になる。249号は大規模な土砂崩れでまだ2ヵ所で通行不能の状態にある。こうした道路の復旧の遅れが能登の復旧・復興の遅れの原因の一つと指摘されている。これ以上の遅れは許されないだろう。問題は2万2千棟におよぶ全半壊住宅の公費解体が本格化し、木くずなどの大量の災害ごみをどう運搬するのか。

陸路が脆弱ならば海路で。公費解体を迅速に進めるため、石川県は災害廃棄物の海上輸送をきょう10日から始める。その積み出し拠点の一つ、能登町の宇出津新港をきのう見に行った。岸壁の近くの広場には公費解体で発生した木くずが山と積まれていた。そして、クレーンを搭載した運搬船が接岸していた。地元メディア各社の報道によると、船は1千㌧クラスで、2千立方㍍の木くずを搭載できる。ほぼ25棟分に相当する。陸上輸送に換算すると、連結トレーラーの33台分に相当するという。今月下旬からは珠洲市の飯田港でも積み出しを始める。(※能登町宇出津新港に運ばれた木くずと新潟県へ輸送する運搬船=7月9日撮影)

陸路が脆弱ならば海路で。公費解体を迅速に進めるため、石川県は災害廃棄物の海上輸送をきょう10日から始める。その積み出し拠点の一つ、能登町の宇出津新港をきのう見に行った。岸壁の近くの広場には公費解体で発生した木くずが山と積まれていた。そして、クレーンを搭載した運搬船が接岸していた。地元メディア各社の報道によると、船は1千㌧クラスで、2千立方㍍の木くずを搭載できる。ほぼ25棟分に相当する。陸上輸送に換算すると、連結トレーラーの33台分に相当するという。今月下旬からは珠洲市の飯田港でも積み出しを始める。(※能登町宇出津新港に運ばれた木くずと新潟県へ輸送する運搬船=7月9日撮影)

木くずは新潟県糸魚川市の姫川港で下ろされ、中間処理施設で破砕された後、セメント製造施設で燃料として使用されるようだ。

報道によると、県は地震で発生した災害ごみを244万㌧と推計していて、このうち38万㌧の木くずを海上輸送で28万㌧、陸上輸送で10万㌧に分けて県外に運ぶ計画を進めている。木くずのほか、金属くずやコンクリート片など120万㌧については、県内で製鋼原料や家電部品、復興の建設資材に再利用する。また、可燃物13万㌧、不燃物73万㌧は県南部の処理場へ搬入する。県は2026年3月までの処理完了を目標としている。

⇒10日(水)夜・金沢の天気 あめ

などが把握できない、たとえば金沢の親族宅に身を寄せている人や、マンションやアパート、借家に自ら借りて移住している人はさらに多くいる。

などが把握できない、たとえば金沢の親族宅に身を寄せている人や、マンションやアパート、借家に自ら借りて移住している人はさらに多くいる。 側から見ると7階部分と地面と間に高さ3㍍ほどの空白があり、今後さらに倒れるようにも見える。そのためか、支え棒などが入れてある=写真・上、6日撮影=。

側から見ると7階部分と地面と間に高さ3㍍ほどの空白があり、今後さらに倒れるようにも見える。そのためか、支え棒などが入れてある=写真・上、6日撮影=。 同じ輪島市の門前町道下(とうげ)の町並みを歩いた。 2007年3月25日、門前町の沖合を震源すると震度6強の地震が起きた。あれから17年目で再び6強の揺れに見舞われた。全壊の住宅も多く=写真・下、同=、2007年3月に見た光景と重なった。

同じ輪島市の門前町道下(とうげ)の町並みを歩いた。 2007年3月25日、門前町の沖合を震源すると震度6強の地震が起きた。あれから17年目で再び6強の揺れに見舞われた。全壊の住宅も多く=写真・下、同=、2007年3月に見た光景と重なった。 「イヤサカヤッサイ」の掛け声が、鉦(かね)や太鼓と同調して響き渡る。高さ6㍍ほどのキリコが柱たいまつの火の粉が舞う中を勇ましく練り歩く=写真・上=。数えると、神輿2基とキリコ37基が港湾側の広場に集っている。キリコの担ぎ手は老若男女で衣装もそれぞれ。キリコに乗って鉦と太鼓をたたく人、笛を吹く人には女性も多い=写真・下=。熱気あふれるとはこの事をことを言うのだろうと実感した。

「イヤサカヤッサイ」の掛け声が、鉦(かね)や太鼓と同調して響き渡る。高さ6㍍ほどのキリコが柱たいまつの火の粉が舞う中を勇ましく練り歩く=写真・上=。数えると、神輿2基とキリコ37基が港湾側の広場に集っている。キリコの担ぎ手は老若男女で衣装もそれぞれ。キリコに乗って鉦と太鼓をたたく人、笛を吹く人には女性も多い=写真・下=。熱気あふれるとはこの事をことを言うのだろうと実感した。 祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。江戸時代の寛文年間(1661-73)、この地で疫病がはやり、京都の祇園社(八坂神社)から神様を勧請し、盛大な祭礼を執り行った。そのとき大きなハチがあらわれて、病人を刺したところ病が治り、地元の人々はこのハチを神様の使いと考えて感謝した。それから祭りでは「ハチや刺いた、ハチや刺いた」とはやしながら練り回ったというのが、この祭りのルーツとされる(日本遺産「灯り舞う半島 能登〜熱狂のキリコ祭り〜」公式ホームページより)。

祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。江戸時代の寛文年間(1661-73)、この地で疫病がはやり、京都の祇園社(八坂神社)から神様を勧請し、盛大な祭礼を執り行った。そのとき大きなハチがあらわれて、病人を刺したところ病が治り、地元の人々はこのハチを神様の使いと考えて感謝した。それから祭りでは「ハチや刺いた、ハチや刺いた」とはやしながら練り回ったというのが、この祭りのルーツとされる(日本遺産「灯り舞う半島 能登〜熱狂のキリコ祭り〜」公式ホームページより)。 =。気象庁によると、4.7㍍(痕跡高)の津波が200世帯の白丸地区に到達した。発生から半年がたっても、大量のがれきがそのままになっている。

=。気象庁によると、4.7㍍(痕跡高)の津波が200世帯の白丸地区に到達した。発生から半年がたっても、大量のがれきがそのままになっている。 業者とコンタクトを取っても、2ヵ月や3ヵ月先の待ちとなるという。屋根瓦の被害など一部損壊は石川県全体で5万9700棟にもおよぶ(7月1日現在・石川県危機対策課まとめ)。きょうは特に暑い。金沢の最高気温は35度と猛暑日=写真・上、午後3時30分ごろ撮影=、輪島は33度の真夏日だった。屋根に上って修繕をする業者にとっては、過酷な一日だったのではないだろうか。

業者とコンタクトを取っても、2ヵ月や3ヵ月先の待ちとなるという。屋根瓦の被害など一部損壊は石川県全体で5万9700棟にもおよぶ(7月1日現在・石川県危機対策課まとめ)。きょうは特に暑い。金沢の最高気温は35度と猛暑日=写真・上、午後3時30分ごろ撮影=、輪島は33度の真夏日だった。屋根に上って修繕をする業者にとっては、過酷な一日だったのではないだろうか。 (あいろ)となる課題を霞が関一体となって解決する」と述べ、政府が一丸となり復興を迅速化させること強調した。(※写真・下は、総理官邸公式サイトより)

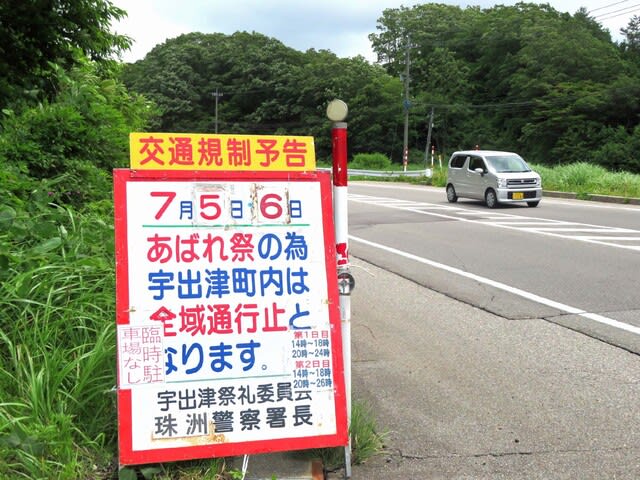

(あいろ)となる課題を霞が関一体となって解決する」と述べ、政府が一丸となり復興を迅速化させること強調した。(※写真・下は、総理官邸公式サイトより) 能登では「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」、「1年365日は祭りの日のためにある」という言葉があるくらい、能登の人々は祭りが好きといわれる。その能登の祭りで、一番威勢のいい祭りとして知られるのが、能登町宇出津(うしつ)の「あばれ祭」だ。この祭りは曳山巡行ではなく、地元でキリコと呼ぶ「切子灯籠(きりことうろう)」を担いで巡行する。

能登では「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」、「1年365日は祭りの日のためにある」という言葉があるくらい、能登の人々は祭りが好きといわれる。その能登の祭りで、一番威勢のいい祭りとして知られるのが、能登町宇出津(うしつ)の「あばれ祭」だ。この祭りは曳山巡行ではなく、地元でキリコと呼ぶ「切子灯籠(きりことうろう)」を担いで巡行する。 ど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。江戸時代の寛文年間(1661-73)、この地で疫病がはやり、京都の祇園社(八坂神社)から神様を勧請し、盛大な祭礼を執り行った。そのとき大きなハチがあらわれて、病人を刺したところ病が治り、地元の人々はこのハチを神様の使いと考えて感謝した。それから祭りでは「ハチや刺いた、ハチや刺いた」とはやしながら練り回ったというのが、この祭りのルーツとされる(日本遺産「灯り舞う半島 能登〜熱狂のキリコ祭り〜」公式ホームページより、写真・下も)。

ど、担ぎ手が思う存分に暴れる。祭りは暴れることで神が喜ぶという伝説がある。江戸時代の寛文年間(1661-73)、この地で疫病がはやり、京都の祇園社(八坂神社)から神様を勧請し、盛大な祭礼を執り行った。そのとき大きなハチがあらわれて、病人を刺したところ病が治り、地元の人々はこのハチを神様の使いと考えて感謝した。それから祭りでは「ハチや刺いた、ハチや刺いた」とはやしながら練り回ったというのが、この祭りのルーツとされる(日本遺産「灯り舞う半島 能登〜熱狂のキリコ祭り〜」公式ホームページより、写真・下も)。 いまも避難生活を余儀なくされている被災者は2288人に上る。うち、市や町の1次避難所には970人、県が指定した金沢などの宿泊施設での2次避難所には1222人、などなっている。(※写真は、輪島市朝市通り周辺で進められている公費解体の作業=6月6日撮影)

いまも避難生活を余儀なくされている被災者は2288人に上る。うち、市や町の1次避難所には970人、県が指定した金沢などの宿泊施設での2次避難所には1222人、などなっている。(※写真は、輪島市朝市通り周辺で進められている公費解体の作業=6月6日撮影) 「仮設住宅の整備」と続いた。「その他」としてライフラインの復旧や介護体制の整備を指摘する人もいた。

「仮設住宅の整備」と続いた。「その他」としてライフラインの復旧や介護体制の整備を指摘する人もいた。 担する公費解体が可能となった。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われる。県では公費解体の作業を来年度末までに終える計画だ。

担する公費解体が可能となった。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われる。県では公費解体の作業を来年度末までに終える計画だ。 また会見では、仮設住宅は6810戸の需要に対し、6642戸を着工し、今月末には当初目標の5000戸の完成を達成できるとした。ただ、仮設住宅を造ればそれでよいのだろうか。入居した人たちの中には、知り合いがいないために孤独を感じるといった人も多いのではないか。ゴミ出しや駐車場の使い方など生活に関するルールがないことに対する不安の声などもあがっているだろう。

また会見では、仮設住宅は6810戸の需要に対し、6642戸を着工し、今月末には当初目標の5000戸の完成を達成できるとした。ただ、仮設住宅を造ればそれでよいのだろうか。入居した人たちの中には、知り合いがいないために孤独を感じるといった人も多いのではないか。ゴミ出しや駐車場の使い方など生活に関するルールがないことに対する不安の声などもあがっているだろう。 249号の寸断箇所は残り3ヵ所。そのうちの一つ、勇壮な太鼓で知られる御陣乗太鼓の発祥の地の輪島市名舟町から曽々木海岸に行く途中の道の崩壊がすさまじい。ネット上で掲載されている国交省の「能登半島地震 国道249号 道路啓開5工区の状況」によると、道路そのものが大規模に崩落している=写真=。地元メディア各社の報道によると、国交省はこの現場で年内に1車線を確保するとしている。

249号の寸断箇所は残り3ヵ所。そのうちの一つ、勇壮な太鼓で知られる御陣乗太鼓の発祥の地の輪島市名舟町から曽々木海岸に行く途中の道の崩壊がすさまじい。ネット上で掲載されている国交省の「能登半島地震 国道249号 道路啓開5工区の状況」によると、道路そのものが大規模に崩落している=写真=。地元メディア各社の報道によると、国交省はこの現場で年内に1車線を確保するとしている。