☆韓国のGIAHS候補地を行く-中

アジアから世界に広がるGIAHSの意義

「Traditional Agriculture and Development of GIAHS(伝統的農業とGIAHSの発展)」。武内氏の基調講演のテーマは示唆に富んでいた。「今後もアジアでのGIAHS認定地が増える見通しで、韓国からは2サイトの認定を申請中である。GIAHSの持続性には、1つには生態系の機能の強化や、生計を保障するためのグリーン・エコノミーの創出など災害などにも柔軟に対応できる『リジリエンス』の強化、2つには地域と都市部の住民による多様な主体の参加による『新たなコモンズ』の設立、3つめとして6次産業化による農産品の付加価値向上やグリーン・ツーリズム、生計の多様化を推進する『ニュービジネスモデル』の創出が不可欠」と強調した。

GIAHSの今後の展開について、「ユネスコの世界遺産をヨーロッパがリードしてきたように、多様で長い歴史を持つ農業のあるアジアを中心にGIAHSをリードしていくべきだ。GIAHSにおけるアジアのリーダーシップを確保するためにも、自然環境や農業の起源が共通する日中韓の三カ国間の緊密な連携を期待したい。今後はアフリカや中南米、欧米など、他の地域に認定を拡大することが、バランスのとれた発展に不可欠である」とアジアから世界に広がるGIAHSの意義を訴えた。

GIAHSの今後の展開について、「ユネスコの世界遺産をヨーロッパがリードしてきたように、多様で長い歴史を持つ農業のあるアジアを中心にGIAHSをリードしていくべきだ。GIAHSにおけるアジアのリーダーシップを確保するためにも、自然環境や農業の起源が共通する日中韓の三カ国間の緊密な連携を期待したい。今後はアフリカや中南米、欧米など、他の地域に認定を拡大することが、バランスのとれた発展に不可欠である」とアジアから世界に広がるGIAHSの意義を訴えた。

午後からは「日中韓農業遺産保全および活用のための連携協力方案の模索」と題した討論会(座長:ユン・ウォングン韓国農漁村遺産学会会長)が開かれた。この中で、中国科学院地理科学資源研究所の閔庆文教授は「3ヵ国の有機的なネットワークでGIAHSの牽引が必要」と述べ、永田明国連大学サスティナビリティと平和研究所コーディネーターは「日中韓3ヵ国が突出するとGIAHS全体の価値低下を招くことになりかねない。アフリカや欧米などへGIAHS参加の呼びかけなどバランスが必要だ」と述べた。

討論会では地域住民の関わりもテーマとなった。韓国農漁村研究院の朴潤鎬博士は「農業遺産を保全発展させるためには地域住民の主体性が必要、先発の事例に学びたい」と発言。会場からの意見でも、NGOなどの関わりについて質問が出た。座長から指名を受けた中村浩二金沢大学特任教授が、能登ではNPOや地域団体が伝統行事や森林の保全に関わっていることなどを説明した。また、地域のGIAHSを維持発展させるためには人材養成が必要と説明し、「能登里山里海マイスター」育成プログラムの取り組みを紹介。国際的な関わりとして、フィリピンのイフガオ棚田にも足を運び、共通点や相違点を学ぶ交流を行っていると述べた。

⇒27日(火)朝・莞島の天気 はれ

ワークショップの主催(主管)は韓国農漁村遺産学会、済州発展研究院、青山島クドルチャン棚田協議会の3者、共催(共同主管)が韓国農村振興庁、同農漁村研究院、中国科学院地理科学資源研究所、国連大学の5者。

ワークショップの主催(主管)は韓国農漁村遺産学会、済州発展研究院、青山島クドルチャン棚田協議会の3者、共催(共同主管)が韓国農村振興庁、同農漁村研究院、中国科学院地理科学資源研究所、国連大学の5者。 局地的な豪雨が発生するたびに、全国各地で山の地盤が崩れ、流出土砂が川にたまり、砂防ダムや土砂ダムが決壊し、人里に被害が及ぶ。先月29日、石川県小松市周辺が豪雨に見舞われ、梯(かけはし)川流域の1万8000人に避難指示・勧告が出されたが、治水上の計画高水位ぎりぎりで氾濫寸前でとどまった。まだ記憶に新しいのは2008年7月28日の金沢市の浅野川水害である。集中豪雨で55年ぶりに氾濫が起き、上流の湯涌温泉とその下流、ひがし茶屋街の周囲が被害を受けた。当時、浅野川流域の2万世帯(5万人)に避難指示が出されたのだ。

局地的な豪雨が発生するたびに、全国各地で山の地盤が崩れ、流出土砂が川にたまり、砂防ダムや土砂ダムが決壊し、人里に被害が及ぶ。先月29日、石川県小松市周辺が豪雨に見舞われ、梯(かけはし)川流域の1万8000人に避難指示・勧告が出されたが、治水上の計画高水位ぎりぎりで氾濫寸前でとどまった。まだ記憶に新しいのは2008年7月28日の金沢市の浅野川水害である。集中豪雨で55年ぶりに氾濫が起き、上流の湯涌温泉とその下流、ひがし茶屋街の周囲が被害を受けた。当時、浅野川流域の2万世帯(5万人)に避難指示が出されたのだ。 一方、総務省では地域の視点から大学とのつながりを重視する「域学連携」地域づくり活動事業を促している。過疎・高齢化をはじめとして課題を抱えている地域に学生らの若い人材が入り、住民とともに課題解決や地域おこし活動を実践する。学生たちが都会で就職しても、将来再び地域に目を向け、活躍する人材を育成することを促している。若者たちが地域に入ることで、住民が自らの文化や自然など地域資源に対して新たな気づきを得て、そのことが住民をの人材育成にもなると期している。

一方、総務省では地域の視点から大学とのつながりを重視する「域学連携」地域づくり活動事業を促している。過疎・高齢化をはじめとして課題を抱えている地域に学生らの若い人材が入り、住民とともに課題解決や地域おこし活動を実践する。学生たちが都会で就職しても、将来再び地域に目を向け、活躍する人材を育成することを促している。若者たちが地域に入ることで、住民が自らの文化や自然など地域資源に対して新たな気づきを得て、そのことが住民をの人材育成にもなると期している。 をどう引き出すか、活動資金の比率を高めていくかですよ」と。「域学連携」に留まる活動であってはならない。全国の民間企業が木島平に目を向けてくれるような、そのようなスケール感のある活動でないと農村文明塾は発展しないと自らに課しているのである。

をどう引き出すか、活動資金の比率を高めていくかですよ」と。「域学連携」に留まる活動であってはならない。全国の民間企業が木島平に目を向けてくれるような、そのようなスケール感のある活動でないと農村文明塾は発展しないと自らに課しているのである。 木島平村では「農民芸術」を目指す人々がいる。地域に残る民話を発掘してそれを朗読する「語り部」の運動だ。テレビ番組「まんが日本昔話」の語り部として知られる俳優・常田富士男はこの村の生まれ。平成16年(2004)に「ふう太の杜の郷(さと)の家」という古民家を利用した活動の場ができ、常田を代表として「木島平の昔話」の語りなど活動の輪が広がっている。

木島平村では「農民芸術」を目指す人々がいる。地域に残る民話を発掘してそれを朗読する「語り部」の運動だ。テレビ番組「まんが日本昔話」の語り部として知られる俳優・常田富士男はこの村の生まれ。平成16年(2004)に「ふう太の杜の郷(さと)の家」という古民家を利用した活動の場ができ、常田を代表として「木島平の昔話」の語りなど活動の輪が広がっている。 い。学生たちが農村に入って、村人と交わって、感じ取るのだ。井原満明事務局長は「学生たちに農村調査を求めているのではない。『share your secrets』の自ら気づきを促し、それを参加者と分かち合うのです。気づき、発することで人は生きる感性を磨くのです」と話す。

い。学生たちが農村に入って、村人と交わって、感じ取るのだ。井原満明事務局長は「学生たちに農村調査を求めているのではない。『share your secrets』の自ら気づきを促し、それを参加者と分かち合うのです。気づき、発することで人は生きる感性を磨くのです」と話す。 警察小説の『ストロベリーナイト』で知られる作家、誉田哲也の『幸せの条件』(中央公論新社)だ。理化学実験ガラス機器専門メーカーで働く経理担当の24歳OLが、バイオエタノール精製装置の試作で休耕田でバイオエタノール用の安価なコメを提供してくれる農家を探せと、長野県に出張を命じられることから物語が始まる。先々で「コメは食うために作るもんだ。燃やすために作れるか」と門前払いされながらも、農業法人で働くことになる。米作りを一から学ぶことになり、そして農村の中で、「人として本来すべきことを、愚直にやり通す強さ。そのあたたかさ。よそ者でも受け入れ、食事を出す。他人の子でも預かり、面倒を見る。損得ではない、もっと大切な何か。利害よりも優先されるべき、もっと大きな価値観」を見出していく。

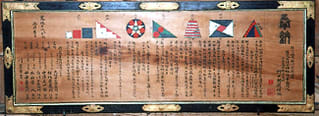

警察小説の『ストロベリーナイト』で知られる作家、誉田哲也の『幸せの条件』(中央公論新社)だ。理化学実験ガラス機器専門メーカーで働く経理担当の24歳OLが、バイオエタノール精製装置の試作で休耕田でバイオエタノール用の安価なコメを提供してくれる農家を探せと、長野県に出張を命じられることから物語が始まる。先々で「コメは食うために作るもんだ。燃やすために作れるか」と門前払いされながらも、農業法人で働くことになる。米作りを一から学ぶことになり、そして農村の中で、「人として本来すべきことを、愚直にやり通す強さ。そのあたたかさ。よそ者でも受け入れ、食事を出す。他人の子でも預かり、面倒を見る。損得ではない、もっと大切な何か。利害よりも優先されるべき、もっと大きな価値観」を見出していく。 手始めに村の資料館に入った。驚いた。見たこともない幾何学模様がずらりと並ぶ。「算額」だ。江戸時代、鎖国で海外との交流がほとんどなかった中で、日本独自の数学として興った「和算」。当時の研究者たちは難問が解けたときの喜びや、学問成就の願いを絵馬にして、神社や寺に奉納した。和算は、16世紀に関孝和によって大系化し、その後全国に普及したものと伝えられている。その和算が木島平で根づき、野口湖龍ら和算家を多く輩出する、「信州和算のメッカ」となった。冬閉ざされる雪国が醸し出した学問の風土といえるかもしれない。

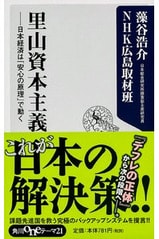

手始めに村の資料館に入った。驚いた。見たこともない幾何学模様がずらりと並ぶ。「算額」だ。江戸時代、鎖国で海外との交流がほとんどなかった中で、日本独自の数学として興った「和算」。当時の研究者たちは難問が解けたときの喜びや、学問成就の願いを絵馬にして、神社や寺に奉納した。和算は、16世紀に関孝和によって大系化し、その後全国に普及したものと伝えられている。その和算が木島平で根づき、野口湖龍ら和算家を多く輩出する、「信州和算のメッカ」となった。冬閉ざされる雪国が醸し出した学問の風土といえるかもしれない。 キャロラインさんの話を思い出しながら、『里山資本主義』(著者:藻谷浩介・NHK広島取材班)を読んだ。消費生活と呼ばれる現代の都会の暮らしと対極にあるのが、山林や山菜、農業など身近にある資源を活用して、食糧をなるべく自給し、エネルギーも自ら得て暮らす、地方の自立的な暮らし方である。著者は、前者をマクロ的に表現して「マネー資本主義」と称し、後者を「里山資本主義」と名付けている。後者、たとえばキャロラインが語った「野菜が足りなければ、近所と物々交換するの。お金が少なくても、里山の生活はお金がかからないので暮らしは豊か」な経済的な暮らしは「贈与経済」とも呼ばれてきた。「里山の資本=資源」で暮らすライフスタイルという意味であり、独特の金の流れ(金融)があったり、経済構造を抜本的に変えるというわけではない。

キャロラインさんの話を思い出しながら、『里山資本主義』(著者:藻谷浩介・NHK広島取材班)を読んだ。消費生活と呼ばれる現代の都会の暮らしと対極にあるのが、山林や山菜、農業など身近にある資源を活用して、食糧をなるべく自給し、エネルギーも自ら得て暮らす、地方の自立的な暮らし方である。著者は、前者をマクロ的に表現して「マネー資本主義」と称し、後者を「里山資本主義」と名付けている。後者、たとえばキャロラインが語った「野菜が足りなければ、近所と物々交換するの。お金が少なくても、里山の生活はお金がかからないので暮らしは豊か」な経済的な暮らしは「贈与経済」とも呼ばれてきた。「里山の資本=資源」で暮らすライフスタイルという意味であり、独特の金の流れ(金融)があったり、経済構造を抜本的に変えるというわけではない。 その信用バブルについて、中国で実感したことがいくつかある。昨年8月に浙江省青田県方山郷竜現村を世界農業遺産(GIAHS)の現地見学に訪れたとき、田舎に不釣り合いな看板が目に飛び込んできた。「161㎡ 江景…」との文字、川べりの豪華マンションの看板=写真=だ。地方に似つかわしくない看板なのである。中国人の女性ガイドに聞くと、マンションは1平方㍍当たり1万元が相場という。1元は当時12円だったので、1戸161㎡では円換算で1932万円の物件である。確かに、村に行くまでの近隣の都市部では川べりにすでにマンションがいくつか建っていた。夕食を終え、帰り道、それらのマンションからは明かりがほとんど見えない。投資向けマンションなのだ。2011年6月に訪れた首都・北京でも夜に明かりのないマンション群があった。

その信用バブルについて、中国で実感したことがいくつかある。昨年8月に浙江省青田県方山郷竜現村を世界農業遺産(GIAHS)の現地見学に訪れたとき、田舎に不釣り合いな看板が目に飛び込んできた。「161㎡ 江景…」との文字、川べりの豪華マンションの看板=写真=だ。地方に似つかわしくない看板なのである。中国人の女性ガイドに聞くと、マンションは1平方㍍当たり1万元が相場という。1元は当時12円だったので、1戸161㎡では円換算で1932万円の物件である。確かに、村に行くまでの近隣の都市部では川べりにすでにマンションがいくつか建っていた。夕食を終え、帰り道、それらのマンションからは明かりがほとんど見えない。投資向けマンションなのだ。2011年6月に訪れた首都・北京でも夜に明かりのないマンション群があった。 岩城は2006年6月13日に亡くなる前、当時の松井に手紙を出していた。松井はその時、故障で休場を余儀なくされていた。

岩城は2006年6月13日に亡くなる前、当時の松井に手紙を出していた。松井はその時、故障で休場を余儀なくされていた。 ホームタウンは石川県能美市にある。私は金沢のテレビ局時代に何度か自宅を取材に訪れた。松井が星稜高校時代、「夏の甲子園」石川大会の中継、本大会での取材と夏は松井一色だった。強打者ぶりは伝説にもなった。1992年夏の全国高校野球選手権2回戦の明徳義塾(高知)戦で、5打席連続敬遠されて論議を呼んだ。話のついでだが、母校・星稜高校は28日に開かれたことしの全国高校野球選手権石川大会の決勝で、6年ぶり16度目の夏の甲子園出場を決めている。

ホームタウンは石川県能美市にある。私は金沢のテレビ局時代に何度か自宅を取材に訪れた。松井が星稜高校時代、「夏の甲子園」石川大会の中継、本大会での取材と夏は松井一色だった。強打者ぶりは伝説にもなった。1992年夏の全国高校野球選手権2回戦の明徳義塾(高知)戦で、5打席連続敬遠されて論議を呼んだ。話のついでだが、母校・星稜高校は28日に開かれたことしの全国高校野球選手権石川大会の決勝で、6年ぶり16度目の夏の甲子園出場を決めている。