★外交の仕掛け

新聞に毎日目を通している。記憶は不思議なもので、新しい記事は以前見た記事との関係性を自動的に引っ張り出してくれる。そう、「記憶の引き出し」を開け閉めしてくれるのだ。そんなことを考えた記事がある。

きょう26日付の各紙で報じられた記事(WEB含め)。ニュースの概要はこのようなものだった。沖縄県・尖閣諸島周辺の領海内で今月1日、熱気球による尖閣上陸に失敗した中国人男性を海上保安庁の巡視船が救助した際、中国政府が男性を逮捕したり連行したりしないよう日本政府に要求していたことが25日分かった。中国政府は、逮捕や連行をすれば、日中関係が抜き差しならないものになると理由を挙げたという。上陸未遂は安倍晋三首相が靖国神社に参拝してから6日後に発生。日中関係が緊迫する中、立件は見送られた。

「逮捕や連行をすれば、日中関係が抜き差しならないものになる」とは穏やかではない。たかが気球が外交どう関係があるのか、思ったが、「記憶の引き出し」は開かれた。正月早々、3日付の記事である=写真=。1日午後2時26分ごろ、台湾の救難調整本部から海上保安庁に「中国人の乗った熱気球が魚釣島の南で行方不明になった」と救助要請があった。第11管区海上保安本部(那覇市)が、沖縄県の尖閣諸島・魚釣島の南約22キロの日本の領海内の海上で熱気球が漂っているのを発見。近くに浮いていた中国人の男性(35)を救助した。11管によると、男性は1日午前7時に中国・福建省複製位置を1人で離陸。「魚釣島に向かい、上陸するつもりだった」と話したという。11管は1日夜、魚釣島の周辺を航行していた中国公船「海警2151」に男性を引き渡した。

「逮捕や連行をすれば、日中関係が抜き差しならないものになる」とは穏やかではない。たかが気球が外交どう関係があるのか、思ったが、「記憶の引き出し」は開かれた。正月早々、3日付の記事である=写真=。1日午後2時26分ごろ、台湾の救難調整本部から海上保安庁に「中国人の乗った熱気球が魚釣島の南で行方不明になった」と救助要請があった。第11管区海上保安本部(那覇市)が、沖縄県の尖閣諸島・魚釣島の南約22キロの日本の領海内の海上で熱気球が漂っているのを発見。近くに浮いていた中国人の男性(35)を救助した。11管によると、男性は1日午前7時に中国・福建省複製位置を1人で離陸。「魚釣島に向かい、上陸するつもりだった」と話したという。11管は1日夜、魚釣島の周辺を航行していた中国公船「海警2151」に男性を引き渡した。

この2つの記事から分かること。そうかこの気球の一件は中国側の外交の仕掛けだったのか、と。以下推論である。中国側は、気球の達人を使って、元旦早々に尖閣諸島に着陸させようとした。ところが、海面に不時着してしまった。それを、日本の海上保安庁が救助し、連行しようとしていた。中国側は、もし尖閣に気球が舞い降りていたら、おそらく人道的な救助目的で尖閣に上陸して、そのまま居座るという戦略ではなかったか。それは気球の男と打ち合わせ済みであったので、日本側に連行されてそのシナオリがばれると大変なことになると思い、「逮捕や連行をすれば、日中関係が抜き差しならないものになる」と脅したのだろう。

合点がいかないのは、台湾の救難調整本部から海上保安庁に「中国人の乗った熱気球が魚釣島の南で行方不明になった」と救助要請があったことだ。これは台湾側が中国と連携していたとうことなのか、よく分からない。中国側とすれば気球が着陸失敗したのだから、むしろ救助されない方が「死人に口なし」である。あれやこれや憶測で、真実は定かではない。

⇒26日(日)正午、金沢の天気 はれ

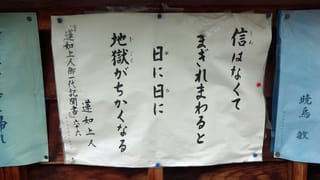

た。「信はなくて まぎれまわると 日に日に地獄がちかくなる」と=写真=。「蓮如上人」とあるので、室町時代に浄土真宗を全国に広めたとされる高僧のありがたい言葉だ。

た。「信はなくて まぎれまわると 日に日に地獄がちかくなる」と=写真=。「蓮如上人」とあるので、室町時代に浄土真宗を全国に広めたとされる高僧のありがたい言葉だ。

2014年元旦の金沢は雨ときどき曇りだった。家族で金沢神社に初詣に行き、帰りに東山の茶屋街に立ち寄った。街中は静かだったのに、ここは観光客でにぎわっていた=写真・上=。午前中だったが、店も一部は開店していた。店の前で芸子さんが姿を現すと、珍しげに観光客が集まった。「写真撮らせていただけませんか」とスマートフォンを構えている。芸子さんが「いいですよ」と微笑むと、ちゃっかりと「ツーショットと撮っていただけませんか」と横に並ぶおばさんもいた。

2014年元旦の金沢は雨ときどき曇りだった。家族で金沢神社に初詣に行き、帰りに東山の茶屋街に立ち寄った。街中は静かだったのに、ここは観光客でにぎわっていた=写真・上=。午前中だったが、店も一部は開店していた。店の前で芸子さんが姿を現すと、珍しげに観光客が集まった。「写真撮らせていただけませんか」とスマートフォンを構えている。芸子さんが「いいですよ」と微笑むと、ちゃっかりと「ツーショットと撮っていただけませんか」と横に並ぶおばさんもいた。

をかけてまで雪つり施す必要はない。理由がある。これらの松は、兼六園の名木たちの2世なのだ。兼六園といえども、強風や台風、大雪も、そして雷などの自然の脅威には常にさらされている。そして、いつかは枯れる。

をかけてまで雪つり施す必要はない。理由がある。これらの松は、兼六園の名木たちの2世なのだ。兼六園といえども、強風や台風、大雪も、そして雷などの自然の脅威には常にさらされている。そして、いつかは枯れる。 ことし1年はある意味で能登が注目された1年だった。3月31に能登有料道路が「のと里山海道」=写真=として無料化した。全長83㌔は信号機もなく、料金所という停止のバリアもなくなり、時速80㌔での走りは爽快である。ただこの無料化に関しては経緯がある。1982年の全線開通以降、1990年から石川県道路公社が道路を管理。総事業費625億円のうち、県から同公社への貸付金のうち未償還分の135億円を県が債権放棄するかたちで、無料化が実現した。つまり、116万県民が1人当たり1万1600円ほど負担したのである。

ことし1年はある意味で能登が注目された1年だった。3月31に能登有料道路が「のと里山海道」=写真=として無料化した。全長83㌔は信号機もなく、料金所という停止のバリアもなくなり、時速80㌔での走りは爽快である。ただこの無料化に関しては経緯がある。1982年の全線開通以降、1990年から石川県道路公社が道路を管理。総事業費625億円のうち、県から同公社への貸付金のうち未償還分の135億円を県が債権放棄するかたちで、無料化が実現した。つまり、116万県民が1人当たり1万1600円ほど負担したのである。

国際会議には、FAOトップのグラジアーノ・ダ・シルバ事務局長をはじめ、農林水産省の副大臣など国内外の関係者600人(20ヵ国)が参加した。2年に一度の国際会議では冒頭の新たなサイトの認定だけでなく、「能登コミュニケ(共同声明)」が採択され、「先進国と開発途上国の間の認定地域の結びつきを促進する」ことなどの勧告が出された。

国際会議には、FAOトップのグラジアーノ・ダ・シルバ事務局長をはじめ、農林水産省の副大臣など国内外の関係者600人(20ヵ国)が参加した。2年に一度の国際会議では冒頭の新たなサイトの認定だけでなく、「能登コミュニケ(共同声明)」が採択され、「先進国と開発途上国の間の認定地域の結びつきを促進する」ことなどの勧告が出された。 寒波が来て、28日は金沢の自宅周辺でも5㌢ほどの積雪となった。その晴れ間には雪を頂いた松の木が青空に映えて晴れ晴れとした気分にさせてくれる=写真=。2013年を振り返れば、自身のこと、家族のこと、地域のこと、政治のこと、経済のこと、外交のこと、実にいろいろな展開があった。忘れないうちに書き留めておきたい。「2013備忘録」をシリーズで。

寒波が来て、28日は金沢の自宅周辺でも5㌢ほどの積雪となった。その晴れ間には雪を頂いた松の木が青空に映えて晴れ晴れとした気分にさせてくれる=写真=。2013年を振り返れば、自身のこと、家族のこと、地域のこと、政治のこと、経済のこと、外交のこと、実にいろいろな展開があった。忘れないうちに書き留めておきたい。「2013備忘録」をシリーズで。

冬の仙台市をライトで彩る「光のページェント」を初めて見た。14日夜、訪れた。定禅寺通の660メートルのケヤキ160本に、60万球の発光ダイオード(LED)が一斉に点灯して浮かび上がる。ことしのテーマは、「あたたかな光が創り出す『よろこびと感動のステージ!』」。今月6日に点灯し、31日まで。

冬の仙台市をライトで彩る「光のページェント」を初めて見た。14日夜、訪れた。定禅寺通の660メートルのケヤキ160本に、60万球の発光ダイオード(LED)が一斉に点灯して浮かび上がる。ことしのテーマは、「あたたかな光が創り出す『よろこびと感動のステージ!』」。今月6日に点灯し、31日まで。

人は光が消えると一瞬不安になる。そこで再点灯すると感動に包まれる。言葉を付け足すと、暗闇という緊張と不安を感じるところに行き、そこで光を見るとなんともいえない安心感を覚えるという人間の心理を巧みに生かした演出だ。これを大がかりに都市の復興の仕掛けにしたのが、阪神淡路大震災犠牲者の鎮魂の意を込めると共に、都市の復興への希望を託し、1995年に始まった神戸ルミナリエだろう。

人は光が消えると一瞬不安になる。そこで再点灯すると感動に包まれる。言葉を付け足すと、暗闇という緊張と不安を感じるところに行き、そこで光を見るとなんともいえない安心感を覚えるという人間の心理を巧みに生かした演出だ。これを大がかりに都市の復興の仕掛けにしたのが、阪神淡路大震災犠牲者の鎮魂の意を込めると共に、都市の復興への希望を託し、1995年に始まった神戸ルミナリエだろう。 なる、そのような可能性を見出している。

なる、そのような可能性を見出している。 イフガオ州政府とバナウエ、ホンデュワン、マユヤオの3町の行政の代表が参加して、プロジェクトの説明会を開いた。質問として「15人の受講生を選ぶクライテリア(基準)」、「プロジェクトの出口として、何をもって成功するのか。それは経済効果などの指標か」、「受講生に対するアローアンス(手当)はあるのか」、「受講が修了時にはどのようなスキル(技能)」、「3年のプロジェクト終了後の見通し」など。要望として、「15人の受講生は3町それぞれ5人ずつにしてほしい」との声が上がった。

イフガオ州政府とバナウエ、ホンデュワン、マユヤオの3町の行政の代表が参加して、プロジェクトの説明会を開いた。質問として「15人の受講生を選ぶクライテリア(基準)」、「プロジェクトの出口として、何をもって成功するのか。それは経済効果などの指標か」、「受講生に対するアローアンス(手当)はあるのか」、「受講が修了時にはどのようなスキル(技能)」、「3年のプロジェクト終了後の見通し」など。要望として、「15人の受講生は3町それぞれ5人ずつにしてほしい」との声が上がった。 いなくなる。継続性をもって実施してほしい」、「コミュニティーに溶け込んだ人をトレーニングしないと成果が還元されない」、「受講した若者はコースを修了することが経済的な利益につながるのか」、「小さな耕運機でよいので棚田に機械が導入したい」など。住民説明会で飛び交う言語はタガログ語ではなく英語だった。

いなくなる。継続性をもって実施してほしい」、「コミュニティーに溶け込んだ人をトレーニングしないと成果が還元されない」、「受講した若者はコースを修了することが経済的な利益につながるのか」、「小さな耕運機でよいので棚田に機械が導入したい」など。住民説明会で飛び交う言語はタガログ語ではなく英語だった。 促進に基づき前向きに取り組んでいると述べた。ポルツガル氏は、GIAHSでは農業における生物多様性や景観の維持、伝統文化の継承などが柱となっているので、ぜひ金沢大学とフィリピン大学、イフガオ州立大学が協力してイフガオの若者たちの人材育成に取り組んでほしい、と期待を込めた。

促進に基づき前向きに取り組んでいると述べた。ポルツガル氏は、GIAHSでは農業における生物多様性や景観の維持、伝統文化の継承などが柱となっているので、ぜひ金沢大学とフィリピン大学、イフガオ州立大学が協力してイフガオの若者たちの人材育成に取り組んでほしい、と期待を込めた。