★住家再建へ公費解体の長い道のり 集落ごと集団移転の動きも

能登半島地震で損壊した住宅などの公費解体は進んでいるのだろうか。先日(7月24日)、半島尖端に位置する珠洲市をめぐった。倒壊した家屋の解体作業が行われていて、ショベルカー2台が屋根や壁、柱などは解体していた。その中から木材や金属類、家電製品などを分別するのは手作業だ。それを終えて、ショベルカーでトラックの荷台に積み込んでいた=写真=。この後、市内に設けられた災害ごみの仮置場 に運んでいく。この様子を見ていると、徐々にではあるものの復旧・復興へと向かっているようにも感じた。

に運んでいく。この様子を見ていると、徐々にではあるものの復旧・復興へと向かっているようにも感じた。

公費解体は4月から本格化に始まり、4ヵ月余り経った。珠洲市の場合は、公費解体の申請件数は5095棟、うち7月15日までに完了したのは465棟、解体完了率は9%となる(環境省公式サイト「公費解体の課題と取組状況について」より)。このほか、穴水町は11%となっている。ただ、輪島市は3%、七尾市は4%と進捗状況についてはバラつきがある。石川県は、申請の総件数2万3400棟におよぶ公費解体を2025年10月までに完了させる目標を立てているが、目標達成は可能なのだろうか。

では、公費解体のハードルは何か。石川県は、解体作業の業界団体「石川県構造物解体協会」に依頼し、解体チーム664班を編成しているが、まだフル稼働には至っていない。また、原則として建物の所有者が解体作業に立ち会うことになっているが、遠くに避難している所有者の場合、日程調整に時間がかかる場合があるようだ。1つの現場で解体を終えるには1週間から10日ほどかかる(環境省公式サイト「公費解体の課題と取組状況について」などより)。公費解体を終えて、新たな住まいづくり計画している世帯も多いはずだ。長い道のりではある。

一方で、公費解体などせずに集落ごと集団移転する動きがある。輪島市門前町の浦上地区では26集落に235世帯455人が居住していたが、震災でほとんどの住家が全半壊となり、市外に避難している人も多く、11集落が無人となっている。そこで、地区として60世帯にアンケートを実施したところ、8割が「災害公営住宅」への入居を希望した。同地区の区長らが今月1日、輪島市長を訪れ、浦上地区の中心部に災害公営住宅の建設を求めた(8月1日付・共同通信Web版)。地区では、一人暮らしの高齢者も多く、自力での住宅再建が困難であるとの背景があるようだ。

⇒3日(土)午後・金沢の天気 はれ

量の荷物を運ぶ。一般的なごみ収集車の積載能力は2㌧から4㌧とされるが、連結トレーラーは16㌧積める。これが、能登を行き来している。連なって走行しているとなかなか壮観な光景だ。

量の荷物を運ぶ。一般的なごみ収集車の積載能力は2㌧から4㌧とされるが、連結トレーラーは16㌧積める。これが、能登を行き来している。連なって走行しているとなかなか壮観な光景だ。 街路の気温計を見ると33度だ。厚生労働省公式サイトの「熱中症による死亡数の年次推移」を読むと、2018年以降は国内で毎年のように1千人以上が命を落としている。すでに40度を超える暑さが各地で観測されている。生命に被害を及ぼす暑さはことしもか。

街路の気温計を見ると33度だ。厚生労働省公式サイトの「熱中症による死亡数の年次推移」を読むと、2018年以降は国内で毎年のように1千人以上が命を落としている。すでに40度を超える暑さが各地で観測されている。生命に被害を及ぼす暑さはことしもか。 るところも見られる。素人目線から見ても、局地的豪雨が発生すれば、河川が氾濫する箇所となるのではないかと思ってしまう。犀川は二級河川で管理者は石川県。このまま河川を「草むら」化させておいてよいのだろうか。

るところも見られる。素人目線から見ても、局地的豪雨が発生すれば、河川が氾濫する箇所となるのではないかと思ってしまう。犀川は二級河川で管理者は石川県。このまま河川を「草むら」化させておいてよいのだろうか。 ても、本来ならば定期的な除草作業などが施されているはずだ。それが「手抜き」状態となっている。なぜか。

ても、本来ならば定期的な除草作業などが施されているはずだ。それが「手抜き」状態となっている。なぜか。 鉄筋製に架け替えられていた。ところが、上流に架かる大桑橋や上菊橋、桜橋などの木橋が押し流され、犀川大橋に追突し、大橋も流されてしまう。

鉄筋製に架け替えられていた。ところが、上流に架かる大桑橋や上菊橋、桜橋などの木橋が押し流され、犀川大橋に追突し、大橋も流されてしまう。 難所に留まらざるを得ない人がいる。行政の責任として1人1人の事情に沿って対応する必要がある」と改めて述べた。(※写真・上は、石川県庁公式サイト「知事のホームページ 」より)

難所に留まらざるを得ない人がいる。行政の責任として1人1人の事情に沿って対応する必要がある」と改めて述べた。(※写真・上は、石川県庁公式サイト「知事のホームページ 」より) 県危機対策課のまとめ(7月30日時点)によると、避難生活を送っている人は1422人いる。被災地の地元の公民館や体育館など48ヵ所(1次避難所)で654人、県が指定した金沢市などのホテルなどの宿泊施設97ヵ所(2次避難所)で705人、そのほかで63人となっている。このほかにも、役所には届けていないが、県内外の親戚や知人宅に身を寄せている人が多くいると言われている。行政も実態はつかみ切れていない。(※写真・下は、地震で半壊した住家には「危険」などの貼り紙が)

県危機対策課のまとめ(7月30日時点)によると、避難生活を送っている人は1422人いる。被災地の地元の公民館や体育館など48ヵ所(1次避難所)で654人、県が指定した金沢市などのホテルなどの宿泊施設97ヵ所(2次避難所)で705人、そのほかで63人となっている。このほかにも、役所には届けていないが、県内外の親戚や知人宅に身を寄せている人が多くいると言われている。行政も実態はつかみ切れていない。(※写真・下は、地震で半壊した住家には「危険」などの貼り紙が) 知事として避難所で生活をしている人々のことを、「所得が低い」や「ホテルにいた方が楽」などと語る必要性があったのだろうか。能登半島地震で対応した関係府省庁の職員らを集めた会合だったので、身内のような気持でリップサービスをしたのかもしれないが、これは政治家としては舌禍だ。

知事として避難所で生活をしている人々のことを、「所得が低い」や「ホテルにいた方が楽」などと語る必要性があったのだろうか。能登半島地震で対応した関係府省庁の職員らを集めた会合だったので、身内のような気持でリップサービスをしたのかもしれないが、これは政治家としては舌禍だ。 話は変わる。きのう近所のスーパ-に行くと、久しぶりに「うな蒲ちゃん」を見つけた。ウナギのかば焼きもどきの蒲鉾なのだが、「土用の丑の日」の特設コーナーで本物のかば焼きと並んで販売されていた。水産加工会社「スギヨ」の商品だ。スギヨは能登を代表する企業の一つでもある。うな蒲ちゃんを手にして、能登の復興の兆しを感じた。

話は変わる。きのう近所のスーパ-に行くと、久しぶりに「うな蒲ちゃん」を見つけた。ウナギのかば焼きもどきの蒲鉾なのだが、「土用の丑の日」の特設コーナーで本物のかば焼きと並んで販売されていた。水産加工会社「スギヨ」の商品だ。スギヨは能登を代表する企業の一つでもある。うな蒲ちゃんを手にして、能登の復興の兆しを感じた。 現した『香り箱』という商品は練り物のコーナーではなく、鮮魚コーナーで陳列されていた。

現した『香り箱』という商品は練り物のコーナーではなく、鮮魚コーナーで陳列されていた。 て、巨大な聖火台に点火すると、聖火台が気球のように浮かび上がるという異例の光景が繰り広げられた。パリらしい演出で華やかに平和の祭典が幕を開けた。(※写真・上は、パリオリンピックの開会式で気球の様に浮き上がる聖火台=NHK番組)

て、巨大な聖火台に点火すると、聖火台が気球のように浮かび上がるという異例の光景が繰り広げられた。パリらしい演出で華やかに平和の祭典が幕を開けた。(※写真・上は、パリオリンピックの開会式で気球の様に浮き上がる聖火台=NHK番組) ォーラムが開催され、自身も参加した。佐渡の金山をめぐるツアーが興味深かった。テーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。

ォーラムが開催され、自身も参加した。佐渡の金山をめぐるツアーが興味深かった。テーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。 にある大宮坊の敷地まで行く。見るのは初めてだったが、まさに白い華麗な花だ=写真・上=。よく見るヤマユリよりも大きく、ひとつの花で25㌢ほどだろうか。茎は点在していて、1茎に12の花をつけているものもある。石動山ユリは、修験者たちの厳しい修行を見守っていた花なのだろう。

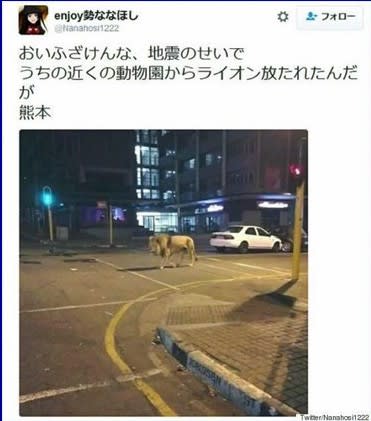

にある大宮坊の敷地まで行く。見るのは初めてだったが、まさに白い華麗な花だ=写真・上=。よく見るヤマユリよりも大きく、ひとつの花で25㌢ほどだろうか。茎は点在していて、1茎に12の花をつけているものもある。石動山ユリは、修験者たちの厳しい修行を見守っていた花なのだろう。 逮捕のニュースを知って、熊本地震ときのフェイク情報を思い出した。2016年4月に熊本でマグニチュード7.0の地震が発生したとき、熊本市動植物園のライオンが逃げたと画像をつけて、当時ツイッターでデマを流したとして偽計業務妨害の疑いで神奈川県の男が逮捕された。災害時のデマで逮捕されるのは国内ではこれが初のケースだった。男は2017年3月に「反省している」として起訴猶予処分となった。(※写真・下は、ライオンが逃げたとの偽情報を拡散させた当時のツイッター)

逮捕のニュースを知って、熊本地震ときのフェイク情報を思い出した。2016年4月に熊本でマグニチュード7.0の地震が発生したとき、熊本市動植物園のライオンが逃げたと画像をつけて、当時ツイッターでデマを流したとして偽計業務妨害の疑いで神奈川県の男が逮捕された。災害時のデマで逮捕されるのは国内ではこれが初のケースだった。男は2017年3月に「反省している」として起訴猶予処分となった。(※写真・下は、ライオンが逃げたとの偽情報を拡散させた当時のツイッター) た。左が稲光の前の夜の風景、右が稲光が走った瞬間の風景。稲妻はすでに遠ざかって、音は小さく聞こえる程度だが、光は何度も走る。まるで光のショーのような光景だった。しばらく眺めていた。

た。左が稲光の前の夜の風景、右が稲光が走った瞬間の風景。稲妻はすでに遠ざかって、音は小さく聞こえる程度だが、光は何度も走る。まるで光のショーのような光景だった。しばらく眺めていた。 志賀町、小松市、白山市、内灘町)による合同の審査会がきのう23日に開かれた。能登地区以外の小松市、白山市、内灘町の関連死の審査は初めて。審査会は今回で4回目で、医師と弁護士による5人の委員が関連死を審査する。

志賀町、小松市、白山市、内灘町)による合同の審査会がきのう23日に開かれた。能登地区以外の小松市、白山市、内灘町の関連死の審査は初めて。審査会は今回で4回目で、医師と弁護士による5人の委員が関連死を審査する。