★110年「旅するワイン」

そこまで聞くと飲んでみたくなった。「10年ものでいいですか」とマスター。アルコールは濃い感じだが口当たりがいい。「この島のワインは酒精強化ワインと言うんです」。マスターの話を要約する。イベリア半島など気温が高く温度管理が難しい地域では、ワインの酸化や腐敗防止など保存性を高めるためにさまざまな工夫が歴史的になされてきた。酒精強化は、液中のアルコール分が一定量を超えると酵母が働かなくなり、アルコール発酵による糖の分解が止まる現象を利用し、ブランデーなどを混ぜる。通常のワインのアルコール度数が10-14度なのに対し、酒精強化ワインは18度前後になる。「それでこのワイン、アルコールが少々強めなんだ」と妙に納得する。

「保存が効くマデイラワインは大航海時代に重宝され、旅するワインとも言われたようです」とマスターは歴史の話を持ち出した。15世紀ごろからポルトガル、スペイン、イギリスなどからアフリカ、アジア、そしてアメリカ大陸への航海が始まる。保存性が良い酒精強化ワインは大航海の必需品となった。マデイラワインをもっとも有名にしたのは1776年、後に大統領となるトーマス・ジェファーソンが起草したアメリカ独立宣言が大陸会議で承認され、祝った酒がマデイラワインだったとの伝説だ。

「保存が効くマデイラワインは大航海時代に重宝され、旅するワインとも言われたようです」とマスターは歴史の話を持ち出した。15世紀ごろからポルトガル、スペイン、イギリスなどからアフリカ、アジア、そしてアメリカ大陸への航海が始まる。保存性が良い酒精強化ワインは大航海の必需品となった。マデイラワインをもっとも有名にしたのは1776年、後に大統領となるトーマス・ジェファーソンが起草したアメリカ独立宣言が大陸会議で承認され、祝った酒がマデイラワインだったとの伝説だ。

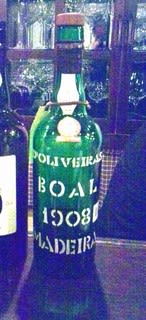

「ところで、保存が長いと言うけど、一体どのくらい保存が効くの、20、30年くらいなの」と突っ込みを入れた。するとマスターは「それでは出しましょうか」と奥から緑色のボトルを1本持ってきて、カウンターに置いた=写真=。「D’OLIVEIRAS」(ドリヴェイラ)という1850年創業のワイナリー。「BOAL」(ブアル)というブドウ品種。そして「1908」とある。「えっ、110年もののワインなの」と驚いた。持っていた手帳で調べると明治41年。まさにオールド・ヴィンテージものだ。

「マスター、これ一杯いただけませんか」。少し声の震えを感じながらお願いした。澄んだ琥珀色、中ぐらいの甘口だ。古民家に入ったときに感じる古木の香りと芳醇な味わい、そして時空を超えた伝説の深味を楽しんだ。「マスター、冥土の土産話ができましたよ。ありがとう」と言って店を出た。

⇒21日(水)朝・金沢の天気 くもり

「まともな時間」と冒頭で述べたが、それでもフィギャースケートのハイライトと、スピードスケートのハイライトの開始時間が8時間もあるのはなぜか。韓国が開催国なのだから同国のテレビ視聴のゴールデンタイム(午後7時‐同10時)にハイライトを中継できないのか。と言いながらも、私はかつてテレビ局で番組づくりに携わっていたので、裏事情を明かすことにする。

「まともな時間」と冒頭で述べたが、それでもフィギャースケートのハイライトと、スピードスケートのハイライトの開始時間が8時間もあるのはなぜか。韓国が開催国なのだから同国のテレビ視聴のゴールデンタイム(午後7時‐同10時)にハイライトを中継できないのか。と言いながらも、私はかつてテレビ局で番組づくりに携わっていたので、裏事情を明かすことにする。 国宝・松林図屏風を初めて鑑賞したのは2005年5月、石川県立七尾美術館だった。等伯が生まれ育った地が七尾だ。もとともこの作品は東京国立博物館で所蔵されている。七尾美術館が会館10周年の記念イベントとして東京国立博物館側と交渉して実現した。当時、国宝が能登に来るということで長蛇の列だった。東京国立博物館は俗称「トウハク」、等伯と同じ語呂だと話題にもなっていた。

国宝・松林図屏風を初めて鑑賞したのは2005年5月、石川県立七尾美術館だった。等伯が生まれ育った地が七尾だ。もとともこの作品は東京国立博物館で所蔵されている。七尾美術館が会館10周年の記念イベントとして東京国立博物館側と交渉して実現した。当時、国宝が能登に来るということで長蛇の列だった。東京国立博物館は俗称「トウハク」、等伯と同じ語呂だと話題にもなっていた。 日本海側の各地の海岸で北朝鮮の難破船がすさまじい勢いで流れ着いている。石川県だけでも、きょう羽咋市の海岸で木造船が1隻見つかった。今月11日にも加賀市の海岸で木造船が1隻、10日にも志賀町の海岸に2隻、9日にかほく市で1隻、7日に輪島市で1隻と、今月だけでも6隻が漂着している。1月には10日に7人の遺体が見つかった木造船が金沢市の海岸に、24日と28日に志賀町と羽咋市にそれぞれ1隻、計3隻が流れ着いている。ことしに入って石川県の海岸だけで9隻も、だ。船体にハングルと番号表記があり、船底が平らな同じ型の船だ。漁網などもあり漁船と推測される。船の大きさにもよるが、1隻に8人が乗っていたと仮定すれば72人の人命が失われている。すさまじい現実だ。

日本海側の各地の海岸で北朝鮮の難破船がすさまじい勢いで流れ着いている。石川県だけでも、きょう羽咋市の海岸で木造船が1隻見つかった。今月11日にも加賀市の海岸で木造船が1隻、10日にも志賀町の海岸に2隻、9日にかほく市で1隻、7日に輪島市で1隻と、今月だけでも6隻が漂着している。1月には10日に7人の遺体が見つかった木造船が金沢市の海岸に、24日と28日に志賀町と羽咋市にそれぞれ1隻、計3隻が流れ着いている。ことしに入って石川県の海岸だけで9隻も、だ。船体にハングルと番号表記があり、船底が平らな同じ型の船だ。漁網などもあり漁船と推測される。船の大きさにもよるが、1隻に8人が乗っていたと仮定すれば72人の人命が失われている。すさまじい現実だ。 (わだち)があちこちにでき、そこに軽四の自動車などがはまって、動けなくなるケースが町内でも続出していた。デイケアなどの福祉車両も通るため、町内会では人海戦術で一斉除雪となった=写真・上=。

(わだち)があちこちにでき、そこに軽四の自動車などがはまって、動けなくなるケースが町内でも続出していた。デイケアなどの福祉車両も通るため、町内会では人海戦術で一斉除雪となった=写真・上=。 過ぎており、「ワタシにはちょっと重すぎる」と言われたので、私がツルハシを引き受けた。ツルハシは見たことはあるものの、作業は初めて。とにかくやってみた。大きく頭上に振り上げて降ろすときは全身を腰ごと下げる。すると、凍った雪がパカンと割れた。ブロックのサイズだが、きれいに割れた。周囲で見ていたご近所さんも「この人こんなことができるんだ」と言わんばかりにうなずいてくれた。うれしくなって2度目、今度はブロックが3つに割れた。「ひょっとしてオレにはツルハシの仕事は向いているのかしれない」と3度目。ご近所さんたちは割れた雪をスコップで、あるいは手で道路側面に積み上げていく。除雪作業のピッチが上がってきた。

過ぎており、「ワタシにはちょっと重すぎる」と言われたので、私がツルハシを引き受けた。ツルハシは見たことはあるものの、作業は初めて。とにかくやってみた。大きく頭上に振り上げて降ろすときは全身を腰ごと下げる。すると、凍った雪がパカンと割れた。ブロックのサイズだが、きれいに割れた。周囲で見ていたご近所さんも「この人こんなことができるんだ」と言わんばかりにうなずいてくれた。うれしくなって2度目、今度はブロックが3つに割れた。「ひょっとしてオレにはツルハシの仕事は向いているのかしれない」と3度目。ご近所さんたちは割れた雪をスコップで、あるいは手で道路側面に積み上げていく。除雪作業のピッチが上がってきた。 日などはテレビ画面がブラックアウトとなる日がこれまで何度かあった。完全復旧に向けて遅くとも8月末までかかるようだ(北陸放送HPより)。

日などはテレビ画面がブラックアウトとなる日がこれまで何度かあった。完全復旧に向けて遅くとも8月末までかかるようだ(北陸放送HPより)。 1時間ほどだったが、屋根雪降ろしをして、今度は1階の土間に行く。土間の木戸がなかなか開かない。落とした雪が軒下に積み上がり、木戸を圧迫していているのだ。何とか木戸を開けると、背丈をはるか超える雪壁が迫っていた=写真・上=。2006年6月に、南極の昭和基地と金沢大学をテレビ電話で結んで、小中学生向けの「南極教室」を開催したことがある。そのときに、観測隊員が基地内の戸を開けると、雪が戸口に迫っていて、「一晩でこんなに雪が積もりました」と説明してくれたことが脳裏にあった。木戸を開けて、「南極や」と思わず声が出た。

1時間ほどだったが、屋根雪降ろしをして、今度は1階の土間に行く。土間の木戸がなかなか開かない。落とした雪が軒下に積み上がり、木戸を圧迫していているのだ。何とか木戸を開けると、背丈をはるか超える雪壁が迫っていた=写真・上=。2006年6月に、南極の昭和基地と金沢大学をテレビ電話で結んで、小中学生向けの「南極教室」を開催したことがある。そのときに、観測隊員が基地内の戸を開けると、雪が戸口に迫っていて、「一晩でこんなに雪が積もりました」と説明してくれたことが脳裏にあった。木戸を開けて、「南極や」と思わず声が出た。 このままにしておくと、落雪の圧迫で木戸が壊れるかもしれない。そこで木戸と雪壁の間隔を30㌢ほど空ける除雪作業を行う。スコップで眼前の雪壁をブロック状に掘り出すのだ。木戸6枚分の幅を除雪するのにこれも1時間ほどかかった=写真・中=。除雪は楽しみや義務ではない。迫りくるダメージという、危機感との闘いなのだと改めて意識した。

このままにしておくと、落雪の圧迫で木戸が壊れるかもしれない。そこで木戸と雪壁の間隔を30㌢ほど空ける除雪作業を行う。スコップで眼前の雪壁をブロック状に掘り出すのだ。木戸6枚分の幅を除雪するのにこれも1時間ほどかかった=写真・中=。除雪は楽しみや義務ではない。迫りくるダメージという、危機感との闘いなのだと改めて意識した。 きる絶妙な風味であることに初めて気がついた。癒されるのだ。

きる絶妙な風味であることに初めて気がついた。癒されるのだ。 ブルドーザーなど重機のオペレーターには頭が下がる。深夜、早朝関係なく出動して交通インフラの復旧に奔走しているのだ。雪国の持続可能性とは閉ざされた生活空間でいかにじっと耐えて暮らすかではなく、自然の猛威にいかに柔軟に対応して生活インフラを速やかに復旧させるかだろう。

ブルドーザーなど重機のオペレーターには頭が下がる。深夜、早朝関係なく出動して交通インフラの復旧に奔走しているのだ。雪国の持続可能性とは閉ざされた生活空間でいかにじっと耐えて暮らすかではなく、自然の猛威にいかに柔軟に対応して生活インフラを速やかに復旧させるかだろう。 気象庁のHPなどによると、西日本から北陸にかけての上空1500㍍付近に、氷点下12度以下という数年に1度の非常に強い寒気が流れ込んでいる影響で、発達した雪雲が流れ込んでいるようだ。シベリア東部に蓄積していた寒気が北西の強い季節風の影響で北陸など西日本の日本海側にかかり、居座り続けている。さらに朝鮮半島の北側で分かれた風が日本海でぶつかり、雪雲を流れ込ませる風が集まっていると。初めて目にした言葉だが、これを「JPCZ(Japan sea Polar air mass Convergence Zone)」=「日本海寒帯気団収束帯」と呼ぶそうだ。

気象庁のHPなどによると、西日本から北陸にかけての上空1500㍍付近に、氷点下12度以下という数年に1度の非常に強い寒気が流れ込んでいる影響で、発達した雪雲が流れ込んでいるようだ。シベリア東部に蓄積していた寒気が北西の強い季節風の影響で北陸など西日本の日本海側にかかり、居座り続けている。さらに朝鮮半島の北側で分かれた風が日本海でぶつかり、雪雲を流れ込ませる風が集まっていると。初めて目にした言葉だが、これを「JPCZ(Japan sea Polar air mass Convergence Zone)」=「日本海寒帯気団収束帯」と呼ぶそうだ。 メールで連絡があった。「お世話になっております。かあさんの学校食堂の泊さんに確認をとったところ、2月6日火曜日のお弁当の準備が出来ないと連絡がありました。(穴水町)甲地区は水道管凍結・漏水による断水の復旧が未だに遅れており、完全普及には2~3日かかる見通しです。また復旧してもすぐに飲料水(食用)に使えないため、今回の件はキャンセルをお願いしたいとのことでした。事情をご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願いいたします。」

メールで連絡があった。「お世話になっております。かあさんの学校食堂の泊さんに確認をとったところ、2月6日火曜日のお弁当の準備が出来ないと連絡がありました。(穴水町)甲地区は水道管凍結・漏水による断水の復旧が未だに遅れており、完全普及には2~3日かかる見通しです。また復旧してもすぐに飲料水(食用)に使えないため、今回の件はキャンセルをお願いしたいとのことでした。事情をご賢察のうえ、ご了承いただきますようお願いいたします。」