★「2019」を読む~上

それにしても見事な初日の出だった。写真は午前7時55分、金沢の自宅の2階から撮影したもの。青空に朝日が映えて、眼にも心にも光が差す。長らく北陸に住んでいて、快晴の元旦というのは珍しい。さて、2019年は好天に恵まれるのだろうか、この年を読み解いてみたい。

それにしても見事な初日の出だった。写真は午前7時55分、金沢の自宅の2階から撮影したもの。青空に朝日が映えて、眼にも心にも光が差す。長らく北陸に住んでいて、快晴の元旦というのは珍しい。さて、2019年は好天に恵まれるのだろうか、この年を読み解いてみたい。

年末31日のニューヨークのダウは前週末比265㌦高い2万3327㌦で終えた。アメリカと中国の「貿易戦争」とまでいわれる関税のつばぜり合いで、中国が軟化してきたとの分析が出始め、また、トランプ大統領と習国家主席による電話協議(29日)も前向きにとらえられ、買いが優勢になったようだ。日経平均の2018年終値は2万14円となんとか2万円台を保ったが、1年間で2750円安となった。「アベノミクス」の限界が見えてきたとこのブログでも触れた。では、日本の経済は今年停滞するのかとの思いもよぎるが、むしろ堅調なのではないだろうか。

不透明感が高まる近隣諸国とどう向き合うか

先月30日にTPP(環太平洋パートナーシップ協定)が発効して、日本、カナダ、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、オーストラリア、ベトナム、チリ、マレーシア、ペルー、ブルネイの11ヵ国が参加したGDP10兆㌦の経済圏が構築される。さらに、日本にとって来月1日からEUとの経済連携協定(EPA)も発効する。多国間での自由貿易エリアが誕生することで、国民の経済へのマイナスイメージは当面和らぐのではないか。日本企業の業績もおおむね好調だ。ただ、10月から消費税率アップされるので楽観視はしていない。

問題は近隣の中国、韓国の経済と外交の在り様ではないだろうか。中国は「一帯一路」を掲げ、アジアやアフリカの各国に融資し、港湾や鉄道などのインフラ開発を積極的に展開してきたが、ここにきて開発計画のずさんさや債務の膨張が表面化してきた。シルクロード経済ベルト(一帯)と21世紀海上シルクロード(一路)の壮大な構想が最近では、債権国(中国)と債務国の在り様がむしろニュ-スとして目立つ。さらに、中国通信機器メーカー「ファーウェイ」の製品を締め出す動きが、世界で広がっている。アメリカは国防権限法を昨年8月発効させ、政府機関や軍の情報が中国当局に流れる危険性があるとし、ファーウェイなど中国通信機器メーカーの製品を政府機関が使うことを禁止している。アメリカは日本など関係国にも働きかけを強め、オーストラリア、ドイツなどヨーロッパ各国、そして日本でも通信インフラを担う企業を含め中国製品をボイコットする流れだ。

韓国経済も不況感が漂う。先月28日に韓国統計局が発表した11月の産業活動動向(鉱工業やサービスなどの生産動向)によると、鉱工業生産は前月比1.7%減と2ヵ月ぶりの減少となった。製造業生産は前月比1.9%減と2ヵ月ぶりに減少。内訳は前月比で「自動車・トレーラー」(マイナス2.3%)が3ヵ月連続の減少、「半導体・通信機器他」(マイナス4.7%)や「精密・光学機器他」(マイナス3.0%)など韓国の主力産業といわれる分野でマイナス幅が大きくなっている。朝鮮日報(12月31日付Web版)は「韓国の上場企業による営業利益の半分(49.59%)を占めるサムスン電子とSKハイニックスの業績低下が予想よりも深刻で、両社の株価は今年下半期にそれぞれ20%以上下落し、年初来安値を記録した。世界経済が過去10年間の好況から停滞局面に入ったことに加え、中国の攻勢もますます強まっているからだ」と分析している。

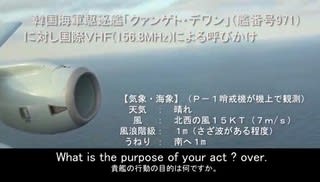

韓国は直近で言えばレーダー照射問題など次々と日本との間で事を起こしている。今後ひと波乱もふた波乱もあるだろう。不透明感が高まる近隣諸国とどう向き合うのか、2019年の日本の最大の課題ではないだろうか。

⇒1日(元旦)午前・金沢の天気 はれ後くもり

船が漂着し中から7人の遺体が見つかった。現場に足を運んだ。船の中には、ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。昨年から問題となっている北朝鮮の漂着船を現場で見るのは初めてだが、それにしても古い木造船だ。全長16㍍、幅3㍍ほど。このような船で日本海のイカの好漁場である大和堆(日本のEEZ内)に繰り出し、漁をする。しかし、冬の日本海は荒れやすい。命がけで、なぜそこまでしてイカ漁に固執する必要があったのだろうか。上からの命令だったのか。

船が漂着し中から7人の遺体が見つかった。現場に足を運んだ。船の中には、ハングル文字で書かれた菓子袋などが散乱し、迷彩服もあった。ひょっとして軍人が乗っていたのではないかと勘ぐった。昨年から問題となっている北朝鮮の漂着船を現場で見るのは初めてだが、それにしても古い木造船だ。全長16㍍、幅3㍍ほど。このような船で日本海のイカの好漁場である大和堆(日本のEEZ内)に繰り出し、漁をする。しかし、冬の日本海は荒れやすい。命がけで、なぜそこまでしてイカ漁に固執する必要があったのだろうか。上からの命令だったのか。