★豪雨で不明だった輪島の少女 なぜか福井沖で遺体で見つかる

このニュースを見て不思議に思った。先月21日の能登の豪雨で輪島市の塚田川が氾濫し、4棟の住宅が押し流され、14歳の少女が安否が不明となっていた。30日に福井県沖で遺体が漂流しているのが見つかり、ズボンのタグに記された名前から、不明となっていた少女の可能性があるとして福井海上保 安署はDNA鑑定などを行っている。不思議に思ったのは、能登半島で遺体が流れ、なぜ福井県沖で見つかったのか、日本海の海流とはまったく逆の流れなのだ。

安署はDNA鑑定などを行っている。不思議に思ったのは、能登半島で遺体が流れ、なぜ福井県沖で見つかったのか、日本海の海流とはまったく逆の流れなのだ。

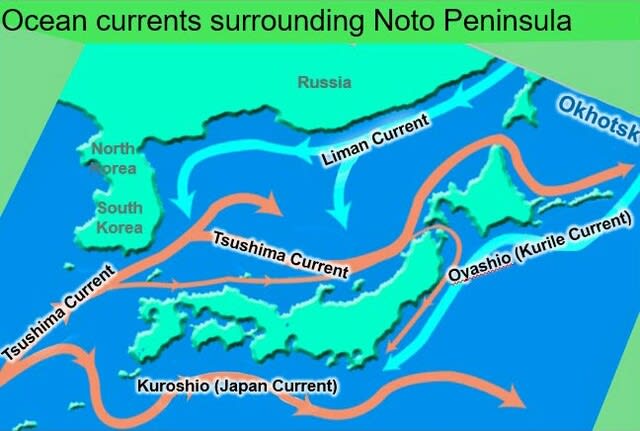

日本海の海流は、大陸側に沿って南下するリマン海流が、朝鮮半島の沖で対馬海流と合流し、山陰や北陸など日本の沿岸に流れ、能登半島の沖を経由して東に流れていく=図表=。元日の能登半島地震の津波で、能登地方や富山県の漁港から流失したとみられる小型漁船など25隻が新潟県の柏崎市や上越市に漂着していることが確認されている(1月16日付・新潟日報Web版)。ところが、少女の遺体は半島から西側の福井県沖で見つかった。

なぜ逆流現象が起きたのか。自身は海流の専門家でもなく、以下まったく素人の憶測だ。20日から22日午後10時までの48時間で輪島市で498㍉と強烈な雨量だった。能登半島の河川から日本海に流れ出た大量の濁流が海流とぶつかるようにして、西側に流れたのか。あるいは、海に浮かんだ遺体が風に流されて西に向かったのだろうか。(※写真は、少女の住宅が流された輪島市の塚田川の周辺)

なぜ逆流現象が起きたのか。自身は海流の専門家でもなく、以下まったく素人の憶測だ。20日から22日午後10時までの48時間で輪島市で498㍉と強烈な雨量だった。能登半島の河川から日本海に流れ出た大量の濁流が海流とぶつかるようにして、西側に流れたのか。あるいは、海に浮かんだ遺体が風に流されて西に向かったのだろうか。(※写真は、少女の住宅が流された輪島市の塚田川の周辺)

豪雨によって亡くなった人は少女を含めて15人となる。また、能登地震の石川県内での死者は408人(直接死227人、関連死181人)だ。自然災害によって尊い命がこれほど奪われるとは。地元メディアによると、きのう就任した石破総理は今月5日に能登を視察するようだ。現地では哀悼の祈りをささげてほしい。

⇒2日(水)夜・金沢の天気 あめ

先日(先月29日)能登半島の北側に位置する奥能登の輪島市町野町をめぐった。9月21、22日の豪雨の現場だ。行く途中で能登町を流れる町野川の橋脚で、自衛隊や消防隊員が瓦礫を取り除きながら捜索活動を行っていた=写真・上=。その様子を見守っていた土地の人に尋ねると、この周辺で31歳の女性が行方不明になっているので捜索を行っ

先日(先月29日)能登半島の北側に位置する奥能登の輪島市町野町をめぐった。9月21、22日の豪雨の現場だ。行く途中で能登町を流れる町野川の橋脚で、自衛隊や消防隊員が瓦礫を取り除きながら捜索活動を行っていた=写真・上=。その様子を見守っていた土地の人に尋ねると、この周辺で31歳の女性が行方不明になっているので捜索を行っ ているのだという。輪島市の女性で、21日朝に職場に向かった後、消息が途絶えていて、本人の車が近くの道路で見つかっている。豪雨による死者は13人で、この女性含め3人が安否不明となっている。

ているのだという。輪島市の女性で、21日朝に職場に向かった後、消息が途絶えていて、本人の車が近くの道路で見つかっている。豪雨による死者は13人で、この女性含め3人が安否不明となっている。 た。床には泥が覆っていた。ただ、店は休まず営業しているようで、隣接する倉庫のようなところでは水や食品などを扱っていた。

た。床には泥が覆っていた。ただ、店は休まず営業しているようで、隣接する倉庫のようなところでは水や食品などを扱っていた。 状態になっていた。民宿や旅館が押し流されたり、山から落ちてきた岩に押しつぶされたりしている=写真・下=。

状態になっていた。民宿や旅館が押し流されたり、山から落ちてきた岩に押しつぶされたりしている=写真・下=。 ヒガンバナは割と好きな花だ。ヒガンバナの花言葉は「悲しき思い出」「あきらめ」「独立」「情熱」。秋の彼岸に墓参りに行くと墓地のまわりに咲いていて、故人をつい思い出してしまう。「悲しき思い出」を誘う花だ。植物に詳しい友人から、かつてこんな話を聴いた。ヒガンバナは茎にアルカロイド(リコリン)という毒性がある。昔の人は死体を焼かずに埋葬した。そこで、犬が近づいて掘り返さないようにと毒性のあるヒガンバナを墓地に植えたのだという。犬よけの花でもある。

ヒガンバナは割と好きな花だ。ヒガンバナの花言葉は「悲しき思い出」「あきらめ」「独立」「情熱」。秋の彼岸に墓参りに行くと墓地のまわりに咲いていて、故人をつい思い出してしまう。「悲しき思い出」を誘う花だ。植物に詳しい友人から、かつてこんな話を聴いた。ヒガンバナは茎にアルカロイド(リコリン)という毒性がある。昔の人は死体を焼かずに埋葬した。そこで、犬が近づいて掘り返さないようにと毒性のあるヒガンバナを墓地に植えたのだという。犬よけの花でもある。 植物の話をもう一つ。サカキは、古くから神事に用いられる植物であり、「榊」という漢字があてられる。家庭の神棚や仏壇に供えられ、月に2度ほど取り替える習わしがある。能登産のサカキが、金沢市内では一束150円ほどで販売されている。ところが、コンビニやス-パーなど市場に出回っているサカキの90%以上は中国産だといわれる=写真・下=。サカキは普通に家庭の庭先に植えられていたり、金沢の里山でも自生している。それをなぜあえて「中国産」を販売しているのか。確かに、値段は国産のサカキの方が少し高いが、輸入品は防疫の消毒液がかかるため、長持ちするのは国産だといわれている。

植物の話をもう一つ。サカキは、古くから神事に用いられる植物であり、「榊」という漢字があてられる。家庭の神棚や仏壇に供えられ、月に2度ほど取り替える習わしがある。能登産のサカキが、金沢市内では一束150円ほどで販売されている。ところが、コンビニやス-パーなど市場に出回っているサカキの90%以上は中国産だといわれる=写真・下=。サカキは普通に家庭の庭先に植えられていたり、金沢の里山でも自生している。それをなぜあえて「中国産」を販売しているのか。確かに、値段は国産のサカキの方が少し高いが、輸入品は防疫の消毒液がかかるため、長持ちするのは国産だといわれている。 株価と為替の話はさておき、石破氏に一度だけインタビューしたことがある。金沢大学の教員だった2016年2月、学生に地方創生を理解してもら教材ビデオを制作していた。当時地方創生大臣だった石破氏が講演に金沢市を訪れた折に申し込み、単独インタビューに応じていただいた=写真=。

株価と為替の話はさておき、石破氏に一度だけインタビューしたことがある。金沢大学の教員だった2016年2月、学生に地方創生を理解してもら教材ビデオを制作していた。当時地方創生大臣だった石破氏が講演に金沢市を訪れた折に申し込み、単独インタビューに応じていただいた=写真=。 る。大陸で冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が日本海に南下すると、雪雲が急激に発達し、局地的な短時間強雪になりやすい。12月の大雪は過去3年間続いている。2023年12月22日には北陸に「顕著な大雪に関する気象情報」が発表され、輪島では24時間の降雪量が53㌢と12月の観測史上1位を更新する短時間強雪となった。

る。大陸で冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が日本海に南下すると、雪雲が急激に発達し、局地的な短時間強雪になりやすい。12月の大雪は過去3年間続いている。2023年12月22日には北陸に「顕著な大雪に関する気象情報」が発表され、輪島では24時間の降雪量が53㌢と12月の観測史上1位を更新する短時間強雪となった。 記録的な大雨による死者は輪島市9人、珠洲市2人の合わせて11人となった。行方や安否が分からない人が4人いる。このうち川が氾濫して4軒の住宅が流された輪島市久手川町の塚田川周辺では14歳の女子生徒が流され、連日、警察や消防、自衛隊がおよそ430人の態勢で捜索を行っている=写真=。

記録的な大雨による死者は輪島市9人、珠洲市2人の合わせて11人となった。行方や安否が分からない人が4人いる。このうち川が氾濫して4軒の住宅が流された輪島市久手川町の塚田川周辺では14歳の女子生徒が流され、連日、警察や消防、自衛隊がおよそ430人の態勢で捜索を行っている=写真=。 話を横で聞いていて自身も胸が痛くなった。災難が2度やってきて、なすすべなく悲嘆にくれる心境を感じた。

話を横で聞いていて自身も胸が痛くなった。災難が2度やってきて、なすすべなく悲嘆にくれる心境を感じた。 21日の大雨は予想外だった。気象台の予測では、能登地方は24時間で150㍉の雨だったが、実際に降った雨は輪島市で午前8時から午前11時の3時間で220㍉、まさに「ゲリラ豪雨」だった。気象庁は21日午前10時50分に輪島市と珠洲市、能登町に大雨の特別警報を出したが、河川が一気に氾濫するなど手遅れの状態だった。22日午後10時までの48時間雨量は輪島市で498㍉、珠洲市で393㍉と平年の9月1ヵ月分の雨量の2倍余りに達した。

21日の大雨は予想外だった。気象台の予測では、能登地方は24時間で150㍉の雨だったが、実際に降った雨は輪島市で午前8時から午前11時の3時間で220㍉、まさに「ゲリラ豪雨」だった。気象庁は21日午前10時50分に輪島市と珠洲市、能登町に大雨の特別警報を出したが、河川が一気に氾濫するなど手遅れの状態だった。22日午後10時までの48時間雨量は輪島市で498㍉、珠洲市で393㍉と平年の9月1ヵ月分の雨量の2倍余りに達した。 冒頭の話に戻る。22日午後に輪島市を巡って見えたことは、山間地での流木の怖さだった。元日の震災で地盤が緩み、その後の大雨で山の中腹では土砂崩れが起きたのだろう、流木が人里にもなだれ込んでいた=写真・中=。流木の流れ落ちる角度が少し違っていれば、民家を直撃したに違いない。

冒頭の話に戻る。22日午後に輪島市を巡って見えたことは、山間地での流木の怖さだった。元日の震災で地盤が緩み、その後の大雨で山の中腹では土砂崩れが起きたのだろう、流木が人里にもなだれ込んでいた=写真・中=。流木の流れ落ちる角度が少し違っていれば、民家を直撃したに違いない。 大雨に見舞われた輪島市の被災地を見て回り、痛ましく感じたことがいくつかある。その一つが、元日の地震で自宅が全半壊したため仮設住宅に入り、さらに今回の大雨で床上浸水の災害を被り、再び避難所生活に戻る被災者の人たちの心情だ。輪島市門前町浦上地区の仮設住宅を訪れた。仮設住宅の住人に話を聞いた。山でがけ崩れが起き倒木が大量に発生した。近くの浦上川が決壊し、流木が次々と流れ着き、集落近くの橋梁にぶつかってたまり、まるで「土砂ダム」と化した。

大雨に見舞われた輪島市の被災地を見て回り、痛ましく感じたことがいくつかある。その一つが、元日の地震で自宅が全半壊したため仮設住宅に入り、さらに今回の大雨で床上浸水の災害を被り、再び避難所生活に戻る被災者の人たちの心情だ。輪島市門前町浦上地区の仮設住宅を訪れた。仮設住宅の住人に話を聞いた。山でがけ崩れが起き倒木が大量に発生した。近くの浦上川が決壊し、流木が次々と流れ着き、集落近くの橋梁にぶつかってたまり、まるで「土砂ダム」と化した。 仮設住宅は河川の近くにあり、床上浸水の状態となった=写真・上=。ただ、橋の下流にあるので、流木が流れてきて仮設住宅を直撃するということは免れた。話をしてくれたシニアの男性は「仮設住宅は助かった方だ。この橋の上流はひどいことになっている」と。その話を聞いて少し上流に上がると、流木が押し寄せていた。流木が民家にぶつかり、壁などがゆがんでいた。軽トラック2台も流されてきたのだろうか。電柱が倒れ、一帯では広範囲に流木や泥があふれていた=写真・下=。

仮設住宅は河川の近くにあり、床上浸水の状態となった=写真・上=。ただ、橋の下流にあるので、流木が流れてきて仮設住宅を直撃するということは免れた。話をしてくれたシニアの男性は「仮設住宅は助かった方だ。この橋の上流はひどいことになっている」と。その話を聞いて少し上流に上がると、流木が押し寄せていた。流木が民家にぶつかり、壁などがゆがんでいた。軽トラック2台も流されてきたのだろうか。電柱が倒れ、一帯では広範囲に流木や泥があふれていた=写真・下=。 男性は震災で仮設住宅に入った。今回の水害では周囲は泥であふれた。避難所から通って仮設住宅の泥を除去することが「当面の仕事だ」と話した。泥のにおいが一帯に立ちこめていた。

男性は震災で仮設住宅に入った。今回の水害では周囲は泥であふれた。避難所から通って仮設住宅の泥を除去することが「当面の仕事だ」と話した。泥のにおいが一帯に立ちこめていた。 いた。石川県出身の関脇・大の里は残念ながら敗れたものの、13勝2敗の成績で2回目の優勝を果たした。大の里の大関昇進に向けた臨時の理事会が今月25日に諮られることが決まったことから、大関昇進が確実になったとアナウンサーが伝えていた。(※写真・下は、大相撲秋場所で優勝を果たし、大関昇進が確実になった関脇・大の里=石川県津幡町公式サイトより)

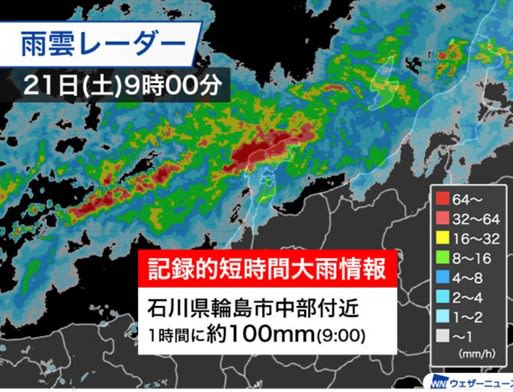

いた。石川県出身の関脇・大の里は残念ながら敗れたものの、13勝2敗の成績で2回目の優勝を果たした。大の里の大関昇進に向けた臨時の理事会が今月25日に諮られることが決まったことから、大関昇進が確実になったとアナウンサーが伝えていた。(※写真・下は、大相撲秋場所で優勝を果たし、大関昇進が確実になった関脇・大の里=石川県津幡町公式サイトより) ウエザーニューズの雨雲レーダー(午前9時00分時点)を見ると、日本海に伸びる秋雨前線の周辺では雨雲が発達し、その一部が能登半島にかかって線状降水帯となっている。輪島市のアメダスでは9時00分までの1時間に98.5mmの観測史上1位となる猛烈な雨を観測した。

ウエザーニューズの雨雲レーダー(午前9時00分時点)を見ると、日本海に伸びる秋雨前線の周辺では雨雲が発達し、その一部が能登半島にかかって線状降水帯となっている。輪島市のアメダスでは9時00分までの1時間に98.5mmの観測史上1位となる猛烈な雨を観測した。 写真は7月6日に撮影した輪島市の山間地の様子。民家の裏山では地震で山が崩れがけ地と化しており、大雨でさらに土砂災害の危険性もはらむ。能登ではこのような裏山が崩れているところがいたるところにある。また、川べりの民家の場合、下流で山の土砂崩れが起きると「土砂ダム」が出来て住宅が水没することにもなる。そして、大雨で心配されるのはため池の決壊だ。能登半島は中山間地での水田が多く、その上方にため池が造成されている。半島全体で2000ものため池があると言われている。地震でため池の土手に亀裂などが入っていると、急に雨量が増すことでため池が決壊する可能性がある。こうなると、下流にある集落に水害が起きる。

写真は7月6日に撮影した輪島市の山間地の様子。民家の裏山では地震で山が崩れがけ地と化しており、大雨でさらに土砂災害の危険性もはらむ。能登ではこのような裏山が崩れているところがいたるところにある。また、川べりの民家の場合、下流で山の土砂崩れが起きると「土砂ダム」が出来て住宅が水没することにもなる。そして、大雨で心配されるのはため池の決壊だ。能登半島は中山間地での水田が多く、その上方にため池が造成されている。半島全体で2000ものため池があると言われている。地震でため池の土手に亀裂などが入っていると、急に雨量が増すことでため池が決壊する可能性がある。こうなると、下流にある集落に水害が起きる。