★香港のめげない民主主義

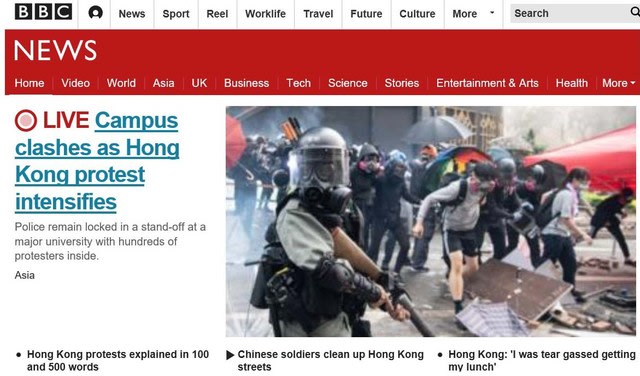

香港の民主主義は生きている。実施さえも危ぶまれていた香港の区議会議員選挙がきのう(24日)予定通り行われ、香港メディアは政府に批判的な立場の民主派が議席の3分の2にあたる300議席を超えると報じている。この様子を、「Hong Kong elections: Pro-democracy group makes big gains.」とイギリスBBC(25日付・Web版)は伝えている。あの騒乱の中で投票率が70%を超えて過去最高となり世界の注目を集めていた。冒頭で述べた言葉は「香港のめげない民主主義」と言い換えてよいかもしれない。

もう一つ注目していたのは開票の在り方だ。諸外国で見られる、票のすり替えによる権力側の不正などは香港ではできないシステムのようだ。と言うのも、開票作業はメディアや有権者への公開で行われていて、開票作業の様子を画像で掲載しているメディアもある(25日付・朝日新聞Web版)。余談だが、日本でも開業作業は公開されていて、その様子を双眼鏡でのぞくことも許可されている。日本のメディアは「開披台(かいひだい)調査」と呼び、候補者の得票を先読みする際に使う手法だ。開票作業の公開は民主主義を担保している。

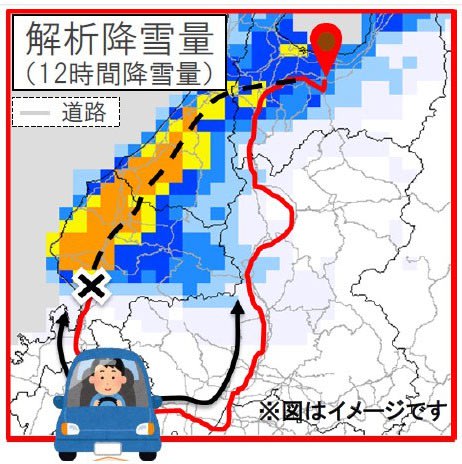

⇒25日(月)朝・金沢の天気 あめ

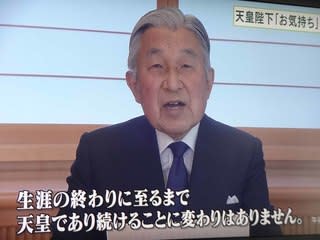

ずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました」

ずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました」