☆リアリティ番組、いよいよ「BPO沙汰」に

台本のない共同生活を描いたリアリティ番は実話、損害賠償金つきの誓約書兼同意書によって、出演者たちが制作者側の意図に沿って演じていた番組だった、のか。フジテレビの番組『テラスハウス』に出演していた女子プロレスラーが自死した問題で、遺族がBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会に人権侵害を申し立てる書類を提出した(7月15日付・共同通信Web版)。

番組の中で、同居人の男性が女子プロレスラーが大切にしていたコスチュームを勝手に洗って乾燥機に入れたとして怒鳴り、男性の帽子をはたく場面が流れ、視聴者から誹謗中傷のSNSなどが集中し、本人が追い込まれた。母親によると、このシーンについて、スタッフの指示があったと本人がかつて話していて、「暴力的な女性のように演出・編集され、過呼吸になっても撮影を止めてくれなかった。人格や人権が侵害された」と訴えている(同)。

BPOがこの問題を審議することになれば、リアリティ番組の中で、女子プロレスラーが凶暴な悪役を演じさせられたのか、それが誰の指示によるものだったのか、損害賠償金つきの誓約書兼同意書の意図はどこにあったのか議論になるだろう。台本のないリアリティさを売りにしていた番組だったので、映像に描き出される彼女の言動そのものが、人格・個性と視聴者に受け止められた。これが、娯楽バラエティー番組であれば役者による演技と受け止められ、視聴者からのSNSによる誹謗中傷もそれほどではなかったのではないか。リアリティ番組で過剰な演技が要求されていたとすれば、まさに「人権侵害」といえるだろう。

BPOがこの問題を審議することになれば、リアリティ番組の中で、女子プロレスラーが凶暴な悪役を演じさせられたのか、それが誰の指示によるものだったのか、損害賠償金つきの誓約書兼同意書の意図はどこにあったのか議論になるだろう。台本のないリアリティさを売りにしていた番組だったので、映像に描き出される彼女の言動そのものが、人格・個性と視聴者に受け止められた。これが、娯楽バラエティー番組であれば役者による演技と受け止められ、視聴者からのSNSによる誹謗中傷もそれほどではなかったのではないか。リアリティ番組で過剰な演技が要求されていたとすれば、まさに「人権侵害」といえるだろう。

フジテレビの社長は7月3日の記者会見で、「現在、検証作業中であり、事実関係の精査などを行っている」と前置きし、「一部報道にスタッフが“ビンタ”を指示したと書かれているが、そのような事実は出てきていない。一方で、『テラスハウス』という番組は性質上、出演者とスタッフが多くの時間を過ごしており、多くの会話をしている中で、撮影では、出演者へのお願い・提案などはある。 」と述べている(フジテレビ公式ホームページ)

この問題は「BPO沙汰」にすべきだと考えている。5月にこの問題が発覚し、女子プロレスラーの自死はSNSでの誹謗中傷が招いたと社会問題となった。自民党はインターネット上での誹謗中傷対策を検討するプロジェクトチームを立ち上げ、匿名による中傷を抑制する法規制などを検討を始めている。ところが、この問題の根本はテレビ局側が出演者に過剰な演技を要請したことが原因ということになれば、別次元の問題だ。視聴者もテレビ局側にある意味で騙され、煽られたことになる。

BPOは放送や番組に対して政治や総務省が介入することを防ぐ目的で、NHKと民放が自主的に問題を解決する姿勢を示すために設けた第三者機関である。「人権侵害」と認定されれば、テレビ局側もそれ相当の自己改革が迫られる。この際、リアリティ番組の放送基準を明確にすべきだろう。このままうやむやにしてはならない事案だと考える。

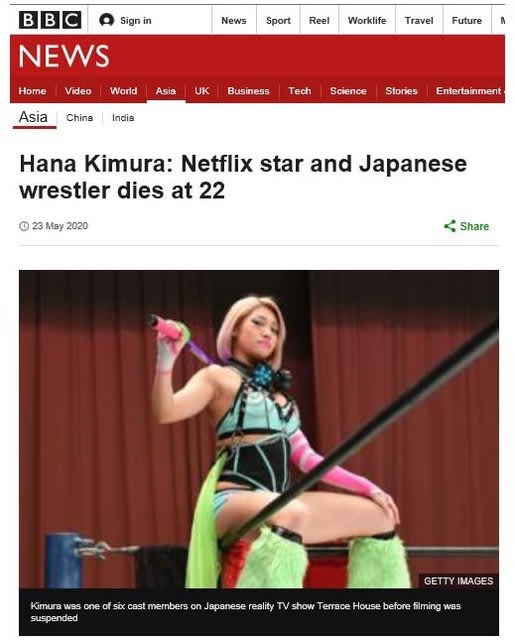

(※写真はイギリスのBBCニュースWeb版が報じた女子プロレスラーの死=5月23日付)

⇒16日(木)朝・金沢の天気 くもり