☆「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」

庭のウメが咲き始めたので、床の間に生けてみた。ウメの花は二輪、白ツバキはつぼみ=写真=。紅白の花のコントラストが祝い事をイメージさせて心がなごむ。

ウメの枝を切っていて、「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」ということわざを思い出した。サクラは枝の切り口から幹に腐朽菌が入り、空洞が出来たりするので、枝の剪定は難しいとされる。ウメは枝からさらに徒長枝(とちょうし)と呼ばれる枝が数多く伸びて枝が込み合う。念入りに剪定しないと花が咲きにくくなる。サクラ、ウメともに同じバラ科サクラ属の落葉樹ではあるが、これだけ性質が異なる。そう考えると、「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」は樹木の剪定作法を象徴する言葉であり、物事は違いを把握して対応せよという管理マネジメントの教えのようにも解釈できる。

ウメの枝を切っていて、「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」ということわざを思い出した。サクラは枝の切り口から幹に腐朽菌が入り、空洞が出来たりするので、枝の剪定は難しいとされる。ウメは枝からさらに徒長枝(とちょうし)と呼ばれる枝が数多く伸びて枝が込み合う。念入りに剪定しないと花が咲きにくくなる。サクラ、ウメともに同じバラ科サクラ属の落葉樹ではあるが、これだけ性質が異なる。そう考えると、「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」は樹木の剪定作法を象徴する言葉であり、物事は違いを把握して対応せよという管理マネジメントの教えのようにも解釈できる。

このところのニュースを見ていて、「接待する馬鹿、しない馬鹿」という言葉を思いついた。放送事業会社「東北新社」の菅総理の長男を含む幹部らが総務省のキャリア官僚に対して度重なる接待をしていた問題。NTTによる接待問題も浮上している。総務省は「放送行政」の元締め、つまり、電波の割り当てをベースとした放送事業の許認可行政の本丸なのだ。

1957年(昭和32年)のことだ。その本丸(当時郵政省)に最初に近づいたのは新聞社だった。第一次岸改造内閣で郵政大臣に就任した田中角栄は「1県1波」のいわゆる「県域放送」を進めた。キー局の系列局を1県に1波を割り当てるという指針だ。それに乗ってきたのが現在の大手新聞社で、キー局 –ネット局体制の原型を完成させる。たとえば、読売新聞-日本テレビー系列30局、朝日新聞-テレビ朝日-系列26局という巨大なメディアネットワークだ。

その電波割り当てに関して、大役を担ったのが、当時「波とり記者」と称された郵政省担当の新聞記者だった。新聞社が各県に系列のテレビ局をふやすため、放送免許取得の働きかけを担った。自身は1991年にテレビ朝日系のローカル局に入社した。本放送を半年後に控え、朝日新聞の「波とり記者」は新会社の経営陣・スタッフに放送行政についてレクチャーしてくれたのを覚えている。「相手が大臣であっても役人であっても、対等に話すことで相手はむしろ信頼してくれる」と語っていた。そして、よく飲んだことも話してくれて印象に残っている。

「虎穴に入らずんば、虎子を得ず」ということわざがある。自ら血まみれになる覚悟で本丸に入り、そこで信頼を築いて情報を仕入れ、そして交渉をまとめる。その延長戦上には接待もありだろう。それが交渉術というものだ。「波とり記者」が話してくれた「対等に話すことで相手はむしろ信頼してくれる」はまさに虎穴に入る覚悟だと思っている。もちろん、接待ありきではない。まして、贈賄は対等性を否定することにもなり、論外だ。

⇒4日(木)夜・金沢の天気 くもり

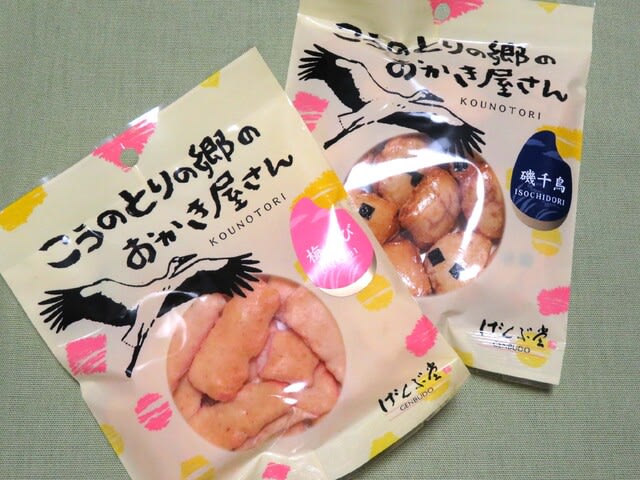

先日、金沢のスーパーで『コウノトリの郷のおかき屋さん』という袋を見つけてさっそく購入した=写真・上=。兵庫県豊岡市で栽培するモチ米でつくっていて、「生き物ブランドせんべい」と言えるだろう。となると、当然「生き物ブランド酒」もあってしかるべき。実際にある。『コウノトリの贈り物』という銘酒だ。前回のブログの繰り返しになるが、なぜそのような銘柄がついたのかストーリーをたどる。

先日、金沢のスーパーで『コウノトリの郷のおかき屋さん』という袋を見つけてさっそく購入した=写真・上=。兵庫県豊岡市で栽培するモチ米でつくっていて、「生き物ブランドせんべい」と言えるだろう。となると、当然「生き物ブランド酒」もあってしかるべき。実際にある。『コウノトリの贈り物』という銘酒だ。前回のブログの繰り返しになるが、なぜそのような銘柄がついたのかストーリーをたどる。 沢の酒蔵メーカー「福光屋」が豊岡の酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。

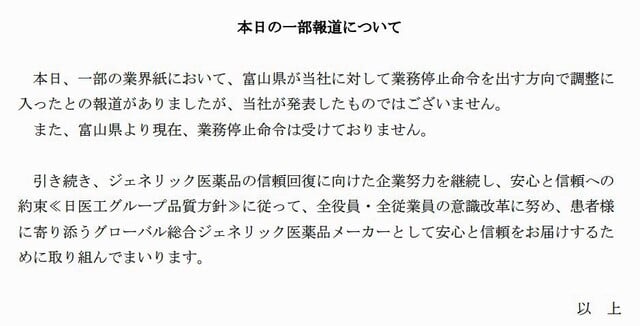

沢の酒蔵メーカー「福光屋」が豊岡の酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。 門が30日前後、子会社などから医薬品を仕入れ販売することなどを含む製造販売部門が20日前後となる見込み(3月2日付・北日本放送ニュースWeb版)。

門が30日前後、子会社などから医薬品を仕入れ販売することなどを含む製造販売部門が20日前後となる見込み(3月2日付・北日本放送ニュースWeb版)。 あるとの見解を示していた。それを中国は「いかなる挑発行為にも断固対応する」と反発した。中国は明らかに尖閣支配に向けてギアを上げている。

あるとの見解を示していた。それを中国は「いかなる挑発行為にも断固対応する」と反発した。中国は明らかに尖閣支配に向けてギアを上げている。