☆「地震、カミナリ、火事」金沢の災害

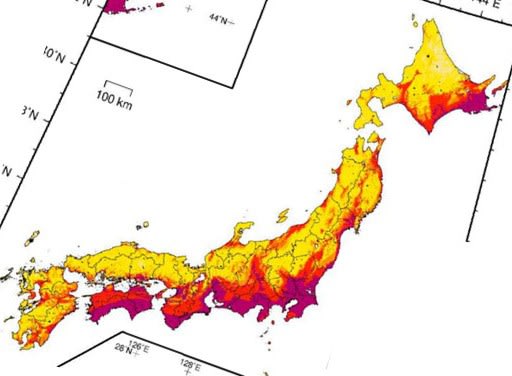

世の中で怖いものの例えとして、「地震、雷、火事、親父」がある。最近は「親父」は怖くなくなり、代わって台風が入る。「地震、雷、火事、台風」だ。一番怖いのは筆頭の「地震」だ。いつ、どこで強い揺れに襲ってくるか分からない。政府の地震調査委員会は、全国の活断層や海溝型の地震に関する最新の研究成果などに基づき、今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率などを推計した「全国地震動予測地図」の2020年版を公表した(3月26日)。防災科学技術研究所の公式ホームページ「地震ハザードステーション」に掲載されている。以下引用する。

地震は世界中どこでも起こっているわけではなく、地震が多発する地域とそうでない地域がある。1977年1月から2012年12月までに世界で発生したマグニチュード5以上の地震統計によると、日本の面積は世界の1%未満であるにもかかわらず、世界の地震の約1割は日本の周辺で起きている。つまり、日本は地球規模で見ても地震による危険度が非常に高い。

地震は世界中どこでも起こっているわけではなく、地震が多発する地域とそうでない地域がある。1977年1月から2012年12月までに世界で発生したマグニチュード5以上の地震統計によると、日本の面積は世界の1%未満であるにもかかわらず、世界の地震の約1割は日本の周辺で起きている。つまり、日本は地球規模で見ても地震による危険度が非常に高い。

2020年版=写真=を見ると、今後、南海トラフや千島海溝沿いでの巨大地震の発生が懸念されている。また、房総沖の巨大地震や、首都直下地震など確率が高い地域が赤紫色で塗られている。自身が住む金沢市も「森本・富樫断層帯」があり、今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れの確率は2%から8%と高レベルだ。長さ26㌔のこの断層帯は市内の中心地を走っている。中心地を走っているというのは、1799年(寛政11)6月29日の金沢地震が起き、断層で崩れたくぼ地などを道路として金沢の街が形成された。再度地震が起きれば市街地を揺れが直撃することになる。

金沢は「加賀百万石」の優雅な伝統と文化の雰囲気が漂う街と思われている。一方で、江戸時代からの防災の街でもある。加賀鳶(とび)に代表される、伝統的な自主防災組織が金沢にある。また、市内には「広見(ひろみ)」と呼ばれる街中の空間が何ヵ所かある。ここは、江戸時代から火災の延焼を防ぐため火除け地としての役割があったとされる。また、城下町独特の細い路地がある町内会では、「火災のときは家財道具を持ち出すな」というルールが伝えられている。

なぜそこまで、と考える向きもあるだろう。気象庁の雷日数(雷を観測した日の合計)の平年値(1981~2010年)によると、全国で年間の雷日数がもっとも多いは金沢の42.4日だ。雷がとどろけば、落雷も発生する。1602年(慶長7)に金沢城の天守閣が落雷による火災で焼失している。石川県の消防防災年報によると、県内の落雷による火災発生件数は年4、5件だが、多い年(2002年)で12件も発生している。1月や2月の冬場に集中する。雷が人々の恐怖心を煽るのはその音だけではなく、落雷はどこに落ちるか予想がつかないという点だ。

寛政の金沢地震から220年余り、震災はいつ起きるか分からない。雷鳴も激しくとどろく。自身のパソコンは常に雷サージ(電気の津波)を防ぐコンセントを使用している。実は怖い街なのだ。

⇒27日(土)夜・金沢の天気 くもり

この斬首作戦を避けるため、金氏はまず弾道ミサイルを打ち上げ、アメリカとの対話の機会を狙う。以下事例だ。2017年7月28日、北朝鮮が打ち上げた大陸間弾道ミサイル(ICBM)はアメリカ西海岸のロサンゼルスなどが射程に入るものだった。北は同年9月3日に6回目の核実験を実施し、同15日には弾道ミサイルを日本上空に飛ばした。それをトランプ大統領が国連総会の演説(同19日)で「ロケットマンが自殺行為の任務を進めている」と演説した。その後、金氏はトランプ氏との米朝首脳会談を2018年6月12日(シンガポール)、2019年2月28日(ハノイ)、同年6月30日(板門店)で3回行った。首脳会談を実施している間はアメリカによる斬首作戦はないと踏んでいるのだろう。

この斬首作戦を避けるため、金氏はまず弾道ミサイルを打ち上げ、アメリカとの対話の機会を狙う。以下事例だ。2017年7月28日、北朝鮮が打ち上げた大陸間弾道ミサイル(ICBM)はアメリカ西海岸のロサンゼルスなどが射程に入るものだった。北は同年9月3日に6回目の核実験を実施し、同15日には弾道ミサイルを日本上空に飛ばした。それをトランプ大統領が国連総会の演説(同19日)で「ロケットマンが自殺行為の任務を進めている」と演説した。その後、金氏はトランプ氏との米朝首脳会談を2018年6月12日(シンガポール)、2019年2月28日(ハノイ)、同年6月30日(板門店)で3回行った。首脳会談を実施している間はアメリカによる斬首作戦はないと踏んでいるのだろう。 上記のことから考えると、ことしの早咲きの原因には確かに理由がありそうだ。昨年12月と今年1月に強烈な寒波が北陸を襲った。とくに1月9、10日の寒波では自宅周辺でも70㌢ほど雪が積もって、市街地全体も「ホワイトロックダウン」状態だった。その後、2月に入ってからは雪もそれほど降らず、3月早々から春めいた天気が続いた。この寒暖の差が、金沢のソメイヨシノを刺激して早く咲かせたのだろうか。

上記のことから考えると、ことしの早咲きの原因には確かに理由がありそうだ。昨年12月と今年1月に強烈な寒波が北陸を襲った。とくに1月9、10日の寒波では自宅周辺でも70㌢ほど雪が積もって、市街地全体も「ホワイトロックダウン」状態だった。その後、2月に入ってからは雪もそれほど降らず、3月早々から春めいた天気が続いた。この寒暖の差が、金沢のソメイヨシノを刺激して早く咲かせたのだろうか。 静かな風景を感じたものだ。北陸新幹線開業(2015年3月)の効果もあって、金沢は順調に地価が上昇していたので5年ぶりの下落だろう。コロナ禍が地価という数字となって表れた。

静かな風景を感じたものだ。北陸新幹線開業(2015年3月)の効果もあって、金沢は順調に地価が上昇していたので5年ぶりの下落だろう。コロナ禍が地価という数字となって表れた。 選挙戦では、和田氏は3期12年での財政健全化の実績を強調し、北陸新幹線小松駅の開業を見据えた駅周辺へのホテル誘致を訴えていた。逆に宮橋氏は緊縮財政で小松市の活気が失われたと批判し、市長退職金(2000万円)の全額カットを公約、さらに小中学校の給食無償化や音楽ホールやカフェを備えた複合型図書館の建設なども公約に掲げた。

選挙戦では、和田氏は3期12年での財政健全化の実績を強調し、北陸新幹線小松駅の開業を見据えた駅周辺へのホテル誘致を訴えていた。逆に宮橋氏は緊縮財政で小松市の活気が失われたと批判し、市長退職金(2000万円)の全額カットを公約、さらに小中学校の給食無償化や音楽ホールやカフェを備えた複合型図書館の建設なども公約に掲げた。 これまで意識はしていなかったが、ヒメリュウキンカはヨーロッパが原産のいわゆる外来種のようだ(3月21日付・北陸中日新聞)。日本の固有種を駆逐するような特定外来生物などには指定されていない。1950年代ごろに園芸用として国内に入り、金沢市内でも一時、流行したという。葉の形が似たリュウキンカから名前が取られたが、属は異なる。英語名のセランダインとも呼ばれる(同)。

これまで意識はしていなかったが、ヒメリュウキンカはヨーロッパが原産のいわゆる外来種のようだ(3月21日付・北陸中日新聞)。日本の固有種を駆逐するような特定外来生物などには指定されていない。1950年代ごろに園芸用として国内に入り、金沢市内でも一時、流行したという。葉の形が似たリュウキンカから名前が取られたが、属は異なる。英語名のセランダインとも呼ばれる(同)。 大会組織委員会によると、すでに海外で販売されたチケットの枚数はオリンピックが60万枚、パラリンピックが3万枚に上り、これらのチケットは今後、払い戻しされる。ちなみに、国内で販売されたチケットはオリンピックが448万枚、パラリンピック97万枚となっていて、大会の観客の上限については来月改めて方向性を確認し、その後も柔軟に対応していくとしている。

大会組織委員会によると、すでに海外で販売されたチケットの枚数はオリンピックが60万枚、パラリンピックが3万枚に上り、これらのチケットは今後、払い戻しされる。ちなみに、国内で販売されたチケットはオリンピックが448万枚、パラリンピック97万枚となっていて、大会の観客の上限については来月改めて方向性を確認し、その後も柔軟に対応していくとしている。 渡辺直美さんの容姿を侮辱するような豚に見立てた演出案を提案し、メンバーの反対で撤回していたことを明らかになった。

渡辺直美さんの容姿を侮辱するような豚に見立てた演出案を提案し、メンバーの反対で撤回していたことを明らかになった。 通信アプリ「LINE」の日本の利用者の個人情報などがシステムの管理を委託されていた中国の会社の技術者からアクセスできる状態になっていた。個人情報保護法は外国への個人情報の移転が必要な場合には利用者の同意を得るよう定めている。2018年から中国人の技術者が日本国内のサーバーに保管されている利用者の名前や電話番号、それにメールアドレスといった個人情報のほか、利用者の間でやりとりされたメッセージや写真などにアクセスできる状態になっていた(3月17日付・NHKニュースWeb版)。

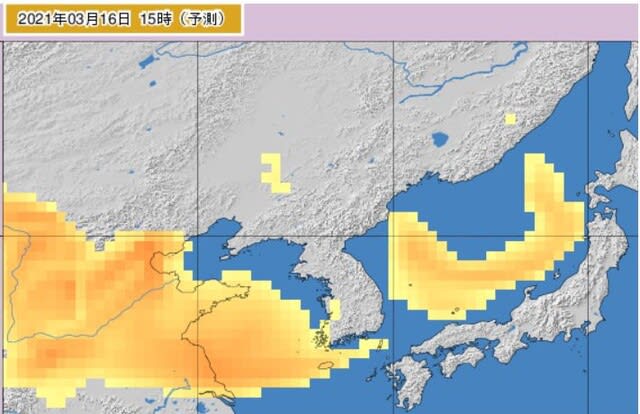

通信アプリ「LINE」の日本の利用者の個人情報などがシステムの管理を委託されていた中国の会社の技術者からアクセスできる状態になっていた。個人情報保護法は外国への個人情報の移転が必要な場合には利用者の同意を得るよう定めている。2018年から中国人の技術者が日本国内のサーバーに保管されている利用者の名前や電話番号、それにメールアドレスといった個人情報のほか、利用者の間でやりとりされたメッセージや写真などにアクセスできる状態になっていた(3月17日付・NHKニュースWeb版)。 西日本新聞Web版(3月16日付)によると、今回の黄砂で北京市内では粒子状物質「PM10」の濃度が一時、WHO基準値の約160倍となる1立方メートル当たり8千マイクログラムに達した。モンゴル国営放送によると、同国では草原地帯の広い範囲で強風や突風が発生し、遊牧民の住居が吹き飛ばされるなどして死傷者や行方不明者が出た。

西日本新聞Web版(3月16日付)によると、今回の黄砂で北京市内では粒子状物質「PM10」の濃度が一時、WHO基準値の約160倍となる1立方メートル当たり8千マイクログラムに達した。モンゴル国営放送によると、同国では草原地帯の広い範囲で強風や突風が発生し、遊牧民の住居が吹き飛ばされるなどして死傷者や行方不明者が出た。 態系の中ではたとえば、魚のエサを増やす役割もある。日本海などでは、黄砂がプランクトンに鉄分などミネラルを供給しているとの研究などがある。地球規模から見れば、「小さな生け簀」のような日本海になぜブリやサバ、フグ、イカなど魚介類が豊富に取れるのか、黄砂のおかげかもしれない。

態系の中ではたとえば、魚のエサを増やす役割もある。日本海などでは、黄砂がプランクトンに鉄分などミネラルを供給しているとの研究などがある。地球規模から見れば、「小さな生け簀」のような日本海になぜブリやサバ、フグ、イカなど魚介類が豊富に取れるのか、黄砂のおかげかもしれない。