☆「オリンピックはボイコットすることに意義あり」なのか

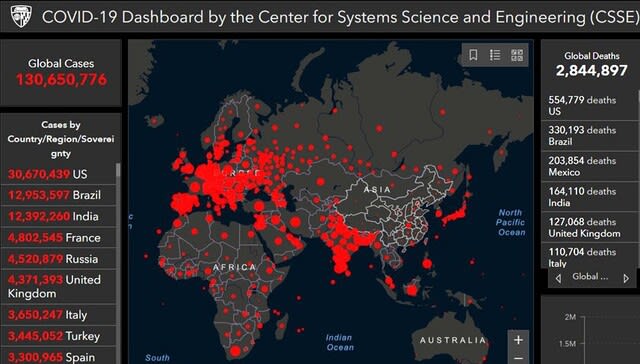

先月25日から始まった聖火リレーはきょう7日、三重県四日市市をスタートし、鈴鹿サーキットや鳥羽市の離島、伊勢神宮など県内の12市町を巡る。それにしても気になるのは、新型コロナウイルスの新規感染者の拡大が関西方面で急増している。大阪府ではきょう新たに800人台後半の新規感染者が出たようだ(4月7日付・毎日放送ニュースWeb版)。きのう6日は719人の感染が確認されている。その大阪府での聖火リレーは今月13、14日の両日だが、大会組織委員会は公道でのリレーを中止し、吹田市にある万博記念公園で代替の走行をすると発表した(同)。

オリンピックに関して別の難題も持ち上がっている。時事通信Web版(4月7日付)によると、アメリカ国務省のプライス報道官は記者会見で、中国による人権侵害に懸念を示し、来年2022年2月に開催される北京冬季オリンピックについて、ボイコットの是非を同盟国や友好国と議論していく考えを示した。

オリンピックのボイコットと聞いて思い浮かぶのは1980年のモスクワオリンピックで、アメリカのカーター大統領の提唱で旧ソ連によるアフガニスタン侵攻に抗議して日本を含め50ヵ国余りがボイコットした。それにしても、プライス報道官の記者会見でのコメントは絶妙なタイミングだ。

オリンピックのボイコットと聞いて思い浮かぶのは1980年のモスクワオリンピックで、アメリカのカーター大統領の提唱で旧ソ連によるアフガニスタン侵攻に抗議して日本を含め50ヵ国余りがボイコットした。それにしても、プライス報道官の記者会見でのコメントは絶妙なタイミングだ。

今月15日、菅総理はアメリカ訪問に向けて出発し、16日にバイデン大統領と首脳会談を予定している。おそらく主要議題として、中国による台湾侵攻の可能性の分析や、有事に際してアメリカと日本はどう対応すべきか率直に意見交換することになるだろう。それと、今回の北京冬季オリンピックのボイコットについての論議がセットになるのではないだろうか。むしろ、バイデン氏はセットにしたいが故にあえてこの今回この報道官コメントを通じて問題提起をしたのかもしれない。

バイデン政権による中国の人権弾圧に関する対応は強硬だ。アメリカの国務省の報道官は、中国がウイグル人に対して「ジェノサイド(大量虐殺)」を行っていると認め、この点においては前政権と現政権の見解は一致していると繰り返し述べている(2021年2月5日付・AFP通信Web版日本語)。

ただ、日米首脳会談に臨む菅総理の心中は穏やかではないだろう。何しろ、アメリカの同盟国としてボイコットに同調すれば、中国は趣意返しとして3ヵ月後の東京オリンピックのボイコットを切り出すことは想像に難くない。さらに、中国は息のかかったアフリカの諸国に東京オリンピックのボイコット圧力をかけてくるだろう。そうした状況が見えてくるだけに、菅氏とすれば北京オリンピックのボイコット案件は東京オリンピック後に回答したいとバイデン氏に伝え、その場をしのぐのではないか。

有名な言葉「オリンピックは参加することに意義ある」(元IOC会長・クーベルタン)はもう過去の話なのだろうか。オリンピックの政治利用という真逆の方向に世界は動き出している。

⇒7日(水)夜・金沢の天気 はれ

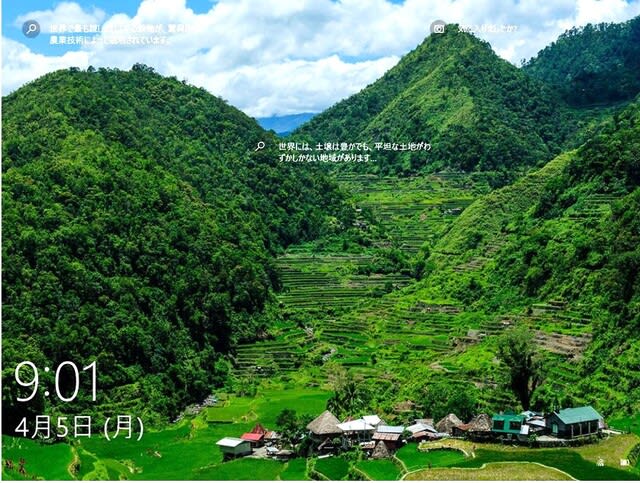

での研修だ。カリキュラムに沿って学ぶ。里山概論や土地利用、生態学的な視点、伝統的なコメづくり、地元食材の料理法などを学んでいる。その上で、イフガオ棚田を保全し、活性化することを自らのテーマとして選び、調査し、議論を重ねた。

での研修だ。カリキュラムに沿って学ぶ。里山概論や土地利用、生態学的な視点、伝統的なコメづくり、地元食材の料理法などを学んでいる。その上で、イフガオ棚田を保全し、活性化することを自らのテーマとして選び、調査し、議論を重ねた。 究していた。発表を聴いたイフガオ州知事のハバウエル氏は「州の発展に役立つものばかりだ。ぜひ実行してほしい。予算を考えたい」と賛辞を送った。

究していた。発表を聴いたイフガオ州知事のハバウエル氏は「州の発展に役立つものばかりだ。ぜひ実行してほしい。予算を考えたい」と賛辞を送った。 ルソン島中央のコルディレラ山脈の中央に位置するイフガオ族の村、バナウエに着いた。2000年前に造られたとされる棚田は「天国への階段」とも呼ばれている。最初に見た村の光景は、半世紀前の奥能登の農村のようだった。男の子は青ばなを垂らして鬼ごっこに興じている。女子はたらいと板で洗濯をしている。赤ん坊をおんぶしながら。ニワトリは放し飼いでエサをついばんでいる。七面鳥も放し飼い、ヤギも。家族の様子、動物たちの様子は先に述べた「昭和30年代の明るい農村」なのだ。

ルソン島中央のコルディレラ山脈の中央に位置するイフガオ族の村、バナウエに着いた。2000年前に造られたとされる棚田は「天国への階段」とも呼ばれている。最初に見た村の光景は、半世紀前の奥能登の農村のようだった。男の子は青ばなを垂らして鬼ごっこに興じている。女子はたらいと板で洗濯をしている。赤ん坊をおんぶしながら。ニワトリは放し飼いでエサをついばんでいる。七面鳥も放し飼い、ヤギも。家族の様子、動物たちの様子は先に述べた「昭和30年代の明るい農村」なのだ。 ないのは、日本人がソーシャル・ディスタンスとマスク着用を律儀に守っていることの効果かもしれない。

ないのは、日本人がソーシャル・ディスタンスとマスク着用を律儀に守っていることの効果かもしれない。 先日自宅近くのガソリンスタンドで給油した。ガソリンはまだ半分ほど残っていたが、このところ毎日のように価格が値上がりしているので、1円でも安いうちにと消費者心理が働いて満タンにした。1㍑当たり149円だった。それにしても不思議だ。新型コロナウイルスの感染で、不要不急の外出自粛やオンライン会議、リモートワークの生活スタイルが定着して、自身もマイカーに乗る回数が減ったと実感している。街中でもコロナ禍以前の3分の2ほどの交通量だ。さらに、脱炭素化で「EVシフト」が加速し、電気自動車やプラグインハイブリッド車が目立つようになってきた。

先日自宅近くのガソリンスタンドで給油した。ガソリンはまだ半分ほど残っていたが、このところ毎日のように価格が値上がりしているので、1円でも安いうちにと消費者心理が働いて満タンにした。1㍑当たり149円だった。それにしても不思議だ。新型コロナウイルスの感染で、不要不急の外出自粛やオンライン会議、リモートワークの生活スタイルが定着して、自身もマイカーに乗る回数が減ったと実感している。街中でもコロナ禍以前の3分の2ほどの交通量だ。さらに、脱炭素化で「EVシフト」が加速し、電気自動車やプラグインハイブリッド車が目立つようになってきた。 しかし、戦後の1946年から再び中国では国共内戦が始まり、1949年10月に中華人民共和国が成立、中華民国政府は台湾に逃れた。このため、中国代表権をめぐって国連でも論争が続き、1971年10月のいわゆる「アルバニア決議」によって、国連における中国代表権は中華人民共和国にあると可決され、中華民国(台湾)は安保理常任理事国の座から外され、国連を脱退することになる。ただし、国連憲章の記載は未だに、中華民国が国連安保理常任理事国であり、中華民国がもつ常任理事国の権限を中華人民共和国が継承したと解釈されている(Wikipedia「アルバニア決議」)。

しかし、戦後の1946年から再び中国では国共内戦が始まり、1949年10月に中華人民共和国が成立、中華民国政府は台湾に逃れた。このため、中国代表権をめぐって国連でも論争が続き、1971年10月のいわゆる「アルバニア決議」によって、国連における中国代表権は中華人民共和国にあると可決され、中華民国(台湾)は安保理常任理事国の座から外され、国連を脱退することになる。ただし、国連憲章の記載は未だに、中華民国が国連安保理常任理事国であり、中華民国がもつ常任理事国の権限を中華人民共和国が継承したと解釈されている(Wikipedia「アルバニア決議」)。 ミャンマー国軍による弾圧強化で週末に市民100人以上が死亡した事態を受け、国連安全保障理事会は31日、イギリスの要請で緊急会合を開いた。ブルゲナー国連事務総長特使(ミャンマー担当)は、国境付近で国軍と武装勢力の戦闘が激化しており、「前例なき規模の内戦に陥る可能性が高まっている」と警告。「多重の破滅的状況」を回避するため共同行動を安保理に促した。一方、中国の国連大使は声明で、民主主義への移行を促しつつ、「一方的な圧力や制裁の訴えは緊張や対立を深め、状況を複雑化させるだけだ。建設的ではない」と主張した。安保理が今後、新たな声明を出す可能性はあるが、制裁など強力な措置で一致するのは難しいのが現状だ(4月1日付・時事通信Web版)。

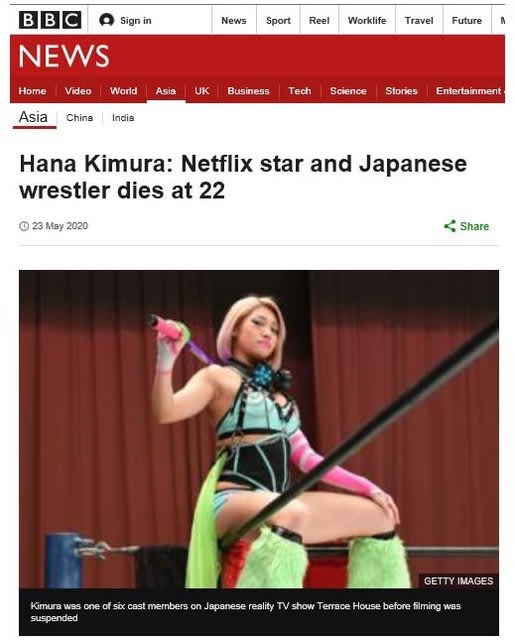

ミャンマー国軍による弾圧強化で週末に市民100人以上が死亡した事態を受け、国連安全保障理事会は31日、イギリスの要請で緊急会合を開いた。ブルゲナー国連事務総長特使(ミャンマー担当)は、国境付近で国軍と武装勢力の戦闘が激化しており、「前例なき規模の内戦に陥る可能性が高まっている」と警告。「多重の破滅的状況」を回避するため共同行動を安保理に促した。一方、中国の国連大使は声明で、民主主義への移行を促しつつ、「一方的な圧力や制裁の訴えは緊張や対立を深め、状況を複雑化させるだけだ。建設的ではない」と主張した。安保理が今後、新たな声明を出す可能性はあるが、制裁など強力な措置で一致するのは難しいのが現状だ(4月1日付・時事通信Web版)。 問題となったシーンは、シェアハウスの同居人の男性が女子プロレスラーが大切にしていたコスチュームを勝手に洗って乾燥機に入れて縮ませたとして怒鳴り、「ふざけた帽子かぶってんじゃねえよ」と男性の帽子をとって投げ捨てる場面だ。放送より先に3月31 日に動画配信サービス「Netflix」で流され、SNS上で批判が殺到した。この日、女子プロレスラーは自傷行為に及び、それをSNSに書き込んだ。番組スタッフがこのSNSを見つけ、本人に電話連絡をとってケアを行っていた。ところが、フジテレビは5月19日の地上波の本放送で、SNSで批判された問題のシーンをカットすることなく、そのまま流した。女子プロレスラーは5月23日に自ら命を絶った。 女性の母親は娘の死は番組内の「過剰な演出」による人権侵害としてBPOに申し立てていた。

問題となったシーンは、シェアハウスの同居人の男性が女子プロレスラーが大切にしていたコスチュームを勝手に洗って乾燥機に入れて縮ませたとして怒鳴り、「ふざけた帽子かぶってんじゃねえよ」と男性の帽子をとって投げ捨てる場面だ。放送より先に3月31 日に動画配信サービス「Netflix」で流され、SNS上で批判が殺到した。この日、女子プロレスラーは自傷行為に及び、それをSNSに書き込んだ。番組スタッフがこのSNSを見つけ、本人に電話連絡をとってケアを行っていた。ところが、フジテレビは5月19日の地上波の本放送で、SNSで批判された問題のシーンをカットすることなく、そのまま流した。女子プロレスラーは5月23日に自ら命を絶った。 女性の母親は娘の死は番組内の「過剰な演出」による人権侵害としてBPOに申し立てていた。 ー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

ー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすようだ。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。 に行ってきた。時折小雨が降る、どんよりとした天気だったが、金沢城をバックに満開の桜は光彩を放っていた=写真・上=。

に行ってきた。時折小雨が降る、どんよりとした天気だったが、金沢城をバックに満開の桜は光彩を放っていた=写真・上=。 上記で述べた「国宝級」というのも、兼六園菊桜はかつて国の天然記念物に指定されていた。その初代の兼六園菊桜(樹齢250年)は1970年に枯れ、現在あるのは接ぎ木によって生まれた二代目だ。実は兼六園では「名木を守る」ため、台風で名木が折れた場合に備え、次世代の子孫がスタンバイしている。

上記で述べた「国宝級」というのも、兼六園菊桜はかつて国の天然記念物に指定されていた。その初代の兼六園菊桜(樹齢250年)は1970年に枯れ、現在あるのは接ぎ木によって生まれた二代目だ。実は兼六園では「名木を守る」ため、台風で名木が折れた場合に備え、次世代の子孫がスタンバイしている。