☆共同声明で読む「ヨシ」「ジョー」のこれから

アメリカを訪問中の菅総理はホワイトハウスでバイデン大統領と初めて対面での会談を行った。会談後に「“U.S. – JAPAN GLOBAL PARTNERSHIP FOR A NEW ERA”(新たな時代における日米グローバル・パートナーシッ プ)」と題する共同声明を発表した。いち早くホワイトハウスの公式ホームページに共同声明が掲載されている=写真・上=。読むと、強烈に中国を意識した内容だ。以下抜粋。

プ)」と題する共同声明を発表した。いち早くホワイトハウスの公式ホームページに共同声明が掲載されている=写真・上=。読むと、強烈に中国を意識した内容だ。以下抜粋。

「Together, we oppose any unilateral action that seeks to undermine Japan’s administration of the Senkaku Islands.」(両国は共に、尖閣諸島に対する日本の施政を損おうとするいかなる一方的な行動にも反対する)

「We underscore the importance of peace and stability across the Taiwan Strait and encourage the peaceful resolution of cross-Strait issues. We share serious concerns regarding the human rights situations in Hong Kong and the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. 」(両国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促す。両国は、香港及び新疆ウイグル自治区における人権状況への深刻な懸念を共有する)

「The United States and Japan recognize that digital economy and emerging technologies have the potential to transform societies and bring about tremendous economic opportunities. 」(アメリカと日本両国は、デジタル経済および新興技術が社会を変革し、とてつもない経済的機会をもたらす可能性を有していることを認識する)として、生命科学やバイオテクノロジー、AI、宇宙の分野で研究と技術開発で協力する述べている。5Gなどでは中国企業を警戒した内容になってる

「President Biden and Prime Minister Suga affirmed their commitment to the security and openness of 5th generation (5G) wireless networks and concurred that it is important to rely on trustworthy vendors. 」(バイデン大統領と菅総理は、第5世代無線ネットワーク(5G)の安全性および開放性へのコミットメントを確認し、信頼できる事業者に依拠することの重要性について一致した)。

この共同声明に対して、アメリカのメディアの反応は。CNNのWeb版の見出し=写真・下=。「Biden uses meeting with Japanese Prime Minister to emphasize new focus on China」(バイデンは日本の首相との会談を利用して、中国への新たな焦点を強調している)。アメリカと中国の対峙に日本を巻き込むカタチで新たな争点をあぶりだしている、と好意的な論調だ。

この共同声明に対して、アメリカのメディアの反応は。CNNのWeb版の見出し=写真・下=。「Biden uses meeting with Japanese Prime Minister to emphasize new focus on China」(バイデンは日本の首相との会談を利用して、中国への新たな焦点を強調している)。アメリカと中国の対峙に日本を巻き込むカタチで新たな争点をあぶりだしている、と好意的な論調だ。

また、共同声明に「台湾海峡の平和と安定の重要性」が明記されたことは台湾にとっては画期的なことだろう。共同通信Web版(17日付)は「台湾外交部(外務省)の欧江安報道官は17日、日米首脳が共同声明にを明記したことに心からの感謝を表明した」と伝えている。

一方の中国は穏やかではないだろう。時事通信Web版(同)は中国の在アメリカ大使館報道官が共同声明について「強烈な不満と断固とした反対を表明する」との談話を発表し、「台湾、香港、新疆ウイグル自治区に関する問題は中国の内政であり、東・南シナ海は中国の領土主権に関わり、干渉は受け入れられない」と強調した、と報じている。

日米首脳会談ではテーブルに就いた参加者全員がマスクを、共同記者会見では記者との距離をとってマスクを外して、違和感なく臨んでいた。今回の首脳会談をテレビで視聴していて、菅氏とバイデン氏はなんとなく似た者同士との印象を受けた。前述のCNNの見出しで「use」という動詞を使っているが、まさに互いが使い合う外交スタンスが共同声明からも見えてくる。シンゾー(安倍氏)とドナルド(トランプ氏)の個性的な外交とは違った意味で強力なコンビが組めるのかもしれない。

⇒17日(土)午後・金沢の天気 あめ

これまで日本の総理とアメリカの大統領はギブ・アンド・テイクの関係で親密さを演出してきた。最近の印象では、安倍氏が来日したオバマ氏を東京・銀座のすし店で接待した。オバマ氏は寿司が好物だった。安倍氏のお酌する姿を覚えている。また、安倍氏はトランプ氏とゴルフ外交を重ねた。面白いと思ったの この写真だ。2019年5月26日付で総理官邸のツイッターに公開された。お笑いコンビのような雰囲気で両氏が映っている。千葉県のゴルフ場で自撮りした写真だ。

これまで日本の総理とアメリカの大統領はギブ・アンド・テイクの関係で親密さを演出してきた。最近の印象では、安倍氏が来日したオバマ氏を東京・銀座のすし店で接待した。オバマ氏は寿司が好物だった。安倍氏のお酌する姿を覚えている。また、安倍氏はトランプ氏とゴルフ外交を重ねた。面白いと思ったの この写真だ。2019年5月26日付で総理官邸のツイッターに公開された。お笑いコンビのような雰囲気で両氏が映っている。千葉県のゴルフ場で自撮りした写真だ。 要は、萩生田大臣とすれば、学生コンパなど課外活動で感染が広がっているのであって、授業の場が原因ではない限り対面授業を中止するのは本末転倒。大学側が学生に適切な指導をすればよい、というのが言い分だろう。記者の質問はある意味で都知事の言葉を代弁しているが、感染拡大が止まらなければ現実問題としてオンライン授業に切り替えるのは当然ではないのか、PCR検査もしてほしいとの主張だ。

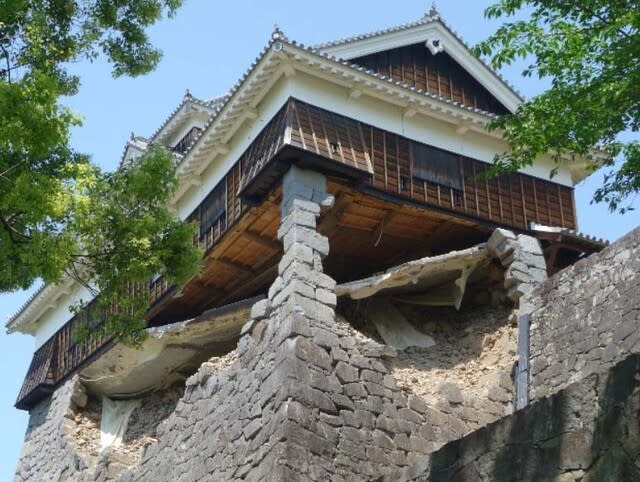

要は、萩生田大臣とすれば、学生コンパなど課外活動で感染が広がっているのであって、授業の場が原因ではない限り対面授業を中止するのは本末転倒。大学側が学生に適切な指導をすればよい、というのが言い分だろう。記者の質問はある意味で都知事の言葉を代弁しているが、感染拡大が止まらなければ現実問題としてオンライン授業に切り替えるのは当然ではないのか、PCR検査もしてほしいとの主張だ。 当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられていた。かろうじて「一本足の石垣」で支えられた「飯田丸五階櫓(やぐら)」を見に行った。ところが、石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、見学することはできなかった。ボランティアの腕章を付けた女性がいたので、「被災した熊本城でかろうじて残った縦一列の石垣で支えらた城はどこから見えますか」と尋ねた。すると、「湧々座(わくわくざ)の2階からだったら見えますよ」と丁寧にもその施設に案内までしてくれた。

当時テレビで熊本城の被災の様子が報じられていた。かろうじて「一本足の石垣」で支えられた「飯田丸五階櫓(やぐら)」を見に行った。ところが、石垣が崩れるなどの恐れから城の大部分は立ち入り禁止区域になっていて、見学することはできなかった。ボランティアの腕章を付けた女性がいたので、「被災した熊本城でかろうじて残った縦一列の石垣で支えらた城はどこから見えますか」と尋ねた。すると、「湧々座(わくわくざ)の2階からだったら見えますよ」と丁寧にもその施設に案内までしてくれた。 るりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。

るりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。 給量は限られているので、医療現場に携わる人たちを最優先すべきではないだろうか。

給量は限られているので、医療現場に携わる人たちを最優先すべきではないだろうか。 ということは松山選手の地元・出身地でも大変なことになっているのではと察して、愛媛新聞Web(4月12日付)をチェックすると、「号外」=写真=がPDFで掲載されていた。「松山マスターズV」が主見出しだ。松山選手は愛媛県松山市の出身。地元では「松山の松山」、愛媛県民にとっては身近な存在なのだ。愛媛だけではない。松山選手が明徳義塾高校(高知県須崎市)のときに全国優勝を飾っていて、高知県民ともなじみが深い。高知新聞の速報版も「松山 マスターズ制覇」、そして東北福祉大学(宮城県仙台市)のときにマスターズ・トーナメントにチャレンジして27位、日本人初のベストアマチュアに輝いている。「3・11」の災害復旧ボランティアにもいそしんだと言われる松山選手は、宮城県民にとってもなじみが深いのだろう、河北新報(仙台市)も「松山 マスターズV」と速報版を出している。

ということは松山選手の地元・出身地でも大変なことになっているのではと察して、愛媛新聞Web(4月12日付)をチェックすると、「号外」=写真=がPDFで掲載されていた。「松山マスターズV」が主見出しだ。松山選手は愛媛県松山市の出身。地元では「松山の松山」、愛媛県民にとっては身近な存在なのだ。愛媛だけではない。松山選手が明徳義塾高校(高知県須崎市)のときに全国優勝を飾っていて、高知県民ともなじみが深い。高知新聞の速報版も「松山 マスターズ制覇」、そして東北福祉大学(宮城県仙台市)のときにマスターズ・トーナメントにチャレンジして27位、日本人初のベストアマチュアに輝いている。「3・11」の災害復旧ボランティアにもいそしんだと言われる松山選手は、宮城県民にとってもなじみが深いのだろう、河北新報(仙台市)も「松山 マスターズV」と速報版を出している。 などがもう顔を出していた。無心に雑草を抜き取り、落ち葉を掃く。草むしりはまるで雑念を払う修行のようなものだ。

などがもう顔を出していた。無心に雑草を抜き取り、落ち葉を掃く。草むしりはまるで雑念を払う修行のようなものだ。  ただ、社会的な目線はやはり「聖職」なのかもしれない。これは自身が感じたことだ。2005年にそれまでの民放テレビ局を辞して、金沢大学で職を得た。当初は地域ニーズと大学の研究シーズをマッチィングする「地域連携コーディネーター」という職だった。その後、「特任教授」に任命され、講義を担当すると、途端に「先生」と呼ばれるようになった。民間企業で働いていた身とすると、「先生」と呼ばれこそばゆい思いをしたのものだ。そして、「先生」に資する振る舞いや言葉遣い、教育的な指導をしなければならないと自覚するようなった。「先生」という言葉には社会の期待感が込められていると実感した。

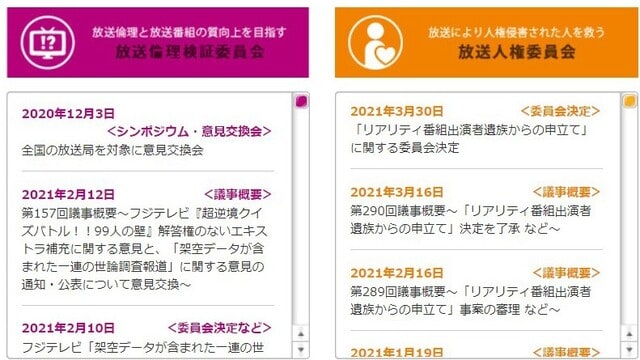

ただ、社会的な目線はやはり「聖職」なのかもしれない。これは自身が感じたことだ。2005年にそれまでの民放テレビ局を辞して、金沢大学で職を得た。当初は地域ニーズと大学の研究シーズをマッチィングする「地域連携コーディネーター」という職だった。その後、「特任教授」に任命され、講義を担当すると、途端に「先生」と呼ばれるようになった。民間企業で働いていた身とすると、「先生」と呼ばれこそばゆい思いをしたのものだ。そして、「先生」に資する振る舞いや言葉遣い、教育的な指導をしなければならないと自覚するようなった。「先生」という言葉には社会の期待感が込められていると実感した。 単純な話、たとえば中国資本の企業が20%以上の株を持って、フジテレビに「中国に友好的な番組をつくれ」と要求してきたとすると、フジはおそらく呑むしかない。友好的な番組とはニュース番組も含めてのことだ。さらに、その中国資本の企業が番組CMのスポンサーとなって、意に反する番組をつくらせないとなったら、実質的にフジを乗っるような状態になってしまう。もちろん、これはフジテレビだけの問題ではない。すべてのテレビ局に言えることだ。何しろテレビ局は出資者とスポンサーには頭が上がらない。

単純な話、たとえば中国資本の企業が20%以上の株を持って、フジテレビに「中国に友好的な番組をつくれ」と要求してきたとすると、フジはおそらく呑むしかない。友好的な番組とはニュース番組も含めてのことだ。さらに、その中国資本の企業が番組CMのスポンサーとなって、意に反する番組をつくらせないとなったら、実質的にフジを乗っるような状態になってしまう。もちろん、これはフジテレビだけの問題ではない。すべてのテレビ局に言えることだ。何しろテレビ局は出資者とスポンサーには頭が上がらない。 もう一度、選挙戦を振り返ってみる。和田氏は小松製作所に入社し、2005年の市長選に初挑戦し現職に敗れ、2009年に当選を果たした。今回は4期を目指していた。失政もなく、69歳は「まだいける」という年齢だろう。公立小松大学の設立、日本遺産「小松の石文化」の登録(2016年)や内閣府「SDGs未来都市」の選定(2019年)など、ある意味で順風満帆で迎えた市長選だった。新人の宮橋勝栄氏は41歳。大手ドラッグストア「クスリのアオキ」など経て、2011年の小松市議選に初当選。2期目の2017年に市長選に立候補して和田氏に敗れ、今回は再挑戦だった。

もう一度、選挙戦を振り返ってみる。和田氏は小松製作所に入社し、2005年の市長選に初挑戦し現職に敗れ、2009年に当選を果たした。今回は4期を目指していた。失政もなく、69歳は「まだいける」という年齢だろう。公立小松大学の設立、日本遺産「小松の石文化」の登録(2016年)や内閣府「SDGs未来都市」の選定(2019年)など、ある意味で順風満帆で迎えた市長選だった。新人の宮橋勝栄氏は41歳。大手ドラッグストア「クスリのアオキ」など経て、2011年の小松市議選に初当選。2期目の2017年に市長選に立候補して和田氏に敗れ、今回は再挑戦だった。