☆「さいはて」のアート 美術の尖端を歩く~1~

能登半島の尖端に位置する珠洲市で「奥能登国際芸術祭2020+」がきょう4日開幕し、さっそく鑑賞に出かけた。3年に一度のトリエンナーレで今回が2回目。当初は昨年の秋開催だったが、新型コロナウイルスの影響で1年間延期となっていた。16の国と地域から53組のアーティストが参加し、46ヵ所で作品が展示されているが、石川県には「まん延防止等重点措置」が適用されていて、屋内の作品を中心に25ヵ所が今月12日まで公開を見合わせとなっている。

タイムカプセルに触れるような「劇場型民俗博物館」

最初に足を運んだのは、「スズ・シアター・ミュージアム」。オープン時間が午前9時だと勘違いして並んだところ、実際は午前9時30分だったので、はからずも開会初日の一番乗りとなった。屋内での作品鑑賞ということで、検温など「コロナ検査」があり、さらに行動履歴が追跡できるリストバンドをして中に入る。

このミュージアムのコンセプトは「大蔵ざらえプロジェクト」。珠洲は古来より農業や漁業、商いが盛んだった。当時の文物は、時代とともに使われる機会が減り、多くが家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去れたものが数多くある。市民の協力を得て蔵ざらえした文物をアーティストと専門家が関わり、博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてオープンした。会場そのものも、日本海を見下ろす高台にある旧小学校の体育館を活用している。

このミュージアムのコンセプトは「大蔵ざらえプロジェクト」。珠洲は古来より農業や漁業、商いが盛んだった。当時の文物は、時代とともに使われる機会が減り、多くが家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去れたものが数多くある。市民の協力を得て蔵ざらえした文物をアーティストと専門家が関わり、博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてオープンした。会場そのものも、日本海を見下ろす高台にある旧小学校の体育館を活用している。

市内65世帯から1500点の民具を集め、8組のアーティストが「空間芸術」として展示している。会場に入ると、天井から紐が無数に垂れ下がっていた。地域の祭礼でかつて使われていた「奉灯キリコ」に古着を裂いて結びなおした1万本の紐を垂らして、あたかも森のような空間を創っている=写真・上=。その、奥能登の祭りの夜に、「ヨバレ」というおも てなしに使われた朱塗りの御膳などが並ぶ。地域の歴史や食文化を彷彿させる=写真・中=。「唐箕(とうみ)」が並んでいた。脱穀した籾からゴミを取り除く農具で昔の農村では一家に一台はあった。それを並べて陳列することで、農村の風景が蘇る。そのほか、1960年代の白黒テレビや家電製品も並ぶ。

てなしに使われた朱塗りの御膳などが並ぶ。地域の歴史や食文化を彷彿させる=写真・中=。「唐箕(とうみ)」が並んでいた。脱穀した籾からゴミを取り除く農具で昔の農村では一家に一台はあった。それを並べて陳列することで、農村の風景が蘇る。そのほか、1960年代の白黒テレビや家電製品も並ぶ。

会場の中央アリーナには珠洲の古代の地層から掘り出された砂を敷き詰めた砂浜がしつらえられ、古びた木造船とピアノ、そして漁具が置かれている。そこに波の映像がかぶさる=写真・下=。シアターの時間が来る と、波が打ち寄せる波や風の音、そしてかつてこの地域に歌われていた民謡が流れて、会場の古い民具と響き合い、記憶の残照が浮き上がる。

と、波が打ち寄せる波や風の音、そしてかつてこの地域に歌われていた民謡が流れて、会場の古い民具と響き合い、記憶の残照が浮き上がる。

珠洲は世界農業遺産に認定された美しく豊かな里山里海が広がり、その自然を背景に揚げ浜式製塩法や珠洲焼、ユネスコ無形文化遺産に登録されている農耕儀礼「あえのこと」、そして日本遺産「キリコ祭り」など伝統的な産業や文化が受け継がれている。「スズ・シアター・ミュージアム」では、まるで上質なタイムカプセルに触れるような心癒される風景に出会う。

⇒4日(土)夜・珠洲の天気 くもり

しかし、一人の国民、そして有権者として思うことは、最近の菅氏は「チカラ強さがない」という印象だ。昨年9月の就任時には携帯電話料金の値下げやデジタル庁の新設を打ち上げ、チカラ強かった。ところが、新型コロナウイルスの政府の対応が不十分だとの批判が相次ぎ、東京都議選(投票7月4日)で自民党は過去2番目に少ない33議席。総理のおひざ元である横浜市長選(同8月22日)でも、盟友と言われた小此木八郎氏(前国家公安委員長)を推しながら敗北を喫した。

しかし、一人の国民、そして有権者として思うことは、最近の菅氏は「チカラ強さがない」という印象だ。昨年9月の就任時には携帯電話料金の値下げやデジタル庁の新設を打ち上げ、チカラ強かった。ところが、新型コロナウイルスの政府の対応が不十分だとの批判が相次ぎ、東京都議選(投票7月4日)で自民党は過去2番目に少ない33議席。総理のおひざ元である横浜市長選(同8月22日)でも、盟友と言われた小此木八郎氏(前国家公安委員長)を推しながら敗北を喫した。 ない、あるいはすで横行しているかもしれない。新聞・テレビのメディア各社は新紙幣の印刷が今月1日から国立印刷局で始まったと報じている。(※写真は、国立印刷局東京工場で1日に行われた新一万円札の印刷開始式の模様=国立印刷局公式ホームページより)

ない、あるいはすで横行しているかもしれない。新聞・テレビのメディア各社は新紙幣の印刷が今月1日から国立印刷局で始まったと報じている。(※写真は、国立印刷局東京工場で1日に行われた新一万円札の印刷開始式の模様=国立印刷局公式ホームページより) に婚姻届を自治体に提出される。ただ、新型コロナウイルス感染状況によっては来年にずれ込む可能性もある。

に婚姻届を自治体に提出される。ただ、新型コロナウイルス感染状況によっては来年にずれ込む可能性もある。 話は変わるが、日経新聞Web版(8月30日付)のニュース。パラリンピックに合わせて来日しているフランスのソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣は30日、都内で記者会見を開き、2024年パリ五輪・パラリンピックは「オリンピックとパラリンピックの垣根を取り払う大会にする」と述べた。大会ボランティアの6%を障がい者にする考えを示し、あらゆる人々の社会参画の必要性を強調した。(※写真はソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣=在日フランス大使館公式ホームページより)

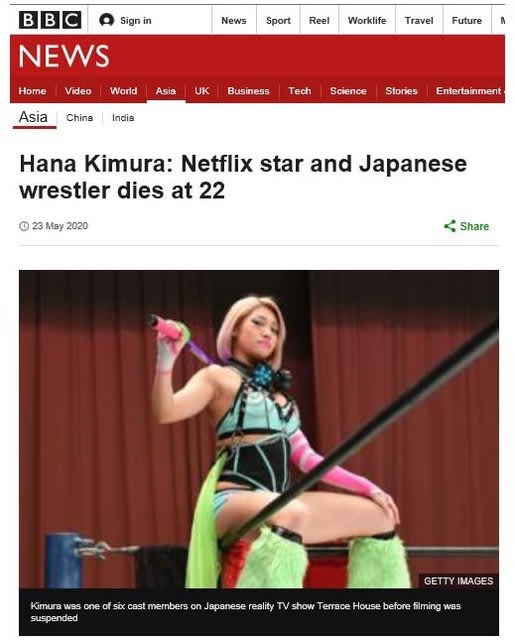

話は変わるが、日経新聞Web版(8月30日付)のニュース。パラリンピックに合わせて来日しているフランスのソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣は30日、都内で記者会見を開き、2024年パリ五輪・パラリンピックは「オリンピックとパラリンピックの垣根を取り払う大会にする」と述べた。大会ボランティアの6%を障がい者にする考えを示し、あらゆる人々の社会参画の必要性を強調した。(※写真はソフィー・クリュゼル障がい者担当副大臣=在日フランス大使館公式ホームページより) 侮辱罪を巡っては、フジテレビが放映したリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)=写真=が記憶に新しい。警視庁は侮辱罪の公訴時効(1年)までに、ツイッターで複数回の投稿があったアカウントの中から2人の男を書類送検した。このうち、大阪府の20代の男は女性のツイッターアカウントに「性格悪いし、生きてる価値あるのかね」「いつ死ぬの?」などと投稿を繰り返した。東京区検は3月30日、この男を侮辱罪で略式起訴した。東京簡裁は同日、男に科料9000円の略式命令を出し、即日納付された。男はこれ以上罪を問われることはなかった。

侮辱罪を巡っては、フジテレビが放映したリアリティ番組『テラスハウス』(2020年5月19日放送)に出演していた女子プロレスラーがSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件(同5月23日)=写真=が記憶に新しい。警視庁は侮辱罪の公訴時効(1年)までに、ツイッターで複数回の投稿があったアカウントの中から2人の男を書類送検した。このうち、大阪府の20代の男は女性のツイッターアカウントに「性格悪いし、生きてる価値あるのかね」「いつ死ぬの?」などと投稿を繰り返した。東京区検は3月30日、この男を侮辱罪で略式起訴した。東京簡裁は同日、男に科料9000円の略式命令を出し、即日納付された。男はこれ以上罪を問われることはなかった。 言論仲裁法の改正法案に対して、国際ジャーナリスト連盟(IFJ、本部ブリュッセル)は公式ホームページ(8月21日付)で「South Korea: Concerns over media law amendment」との見出しで韓国政府への懸念を表明。また、韓国に拠点を置く外国メディアの組織「ソウル外信記者クラブ(SFCC)」は20日、「『フェイクニュースの被害から救済する制度が必要』との大義名分には共感するが、民主社会における基本権を制約する恐れがある」と声明を出している(8月21日付・朝鮮日報Web版日本語)。

言論仲裁法の改正法案に対して、国際ジャーナリスト連盟(IFJ、本部ブリュッセル)は公式ホームページ(8月21日付)で「South Korea: Concerns over media law amendment」との見出しで韓国政府への懸念を表明。また、韓国に拠点を置く外国メディアの組織「ソウル外信記者クラブ(SFCC)」は20日、「『フェイクニュースの被害から救済する制度が必要』との大義名分には共感するが、民主社会における基本権を制約する恐れがある」と声明を出している(8月21日付・朝鮮日報Web版日本語)。 カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。

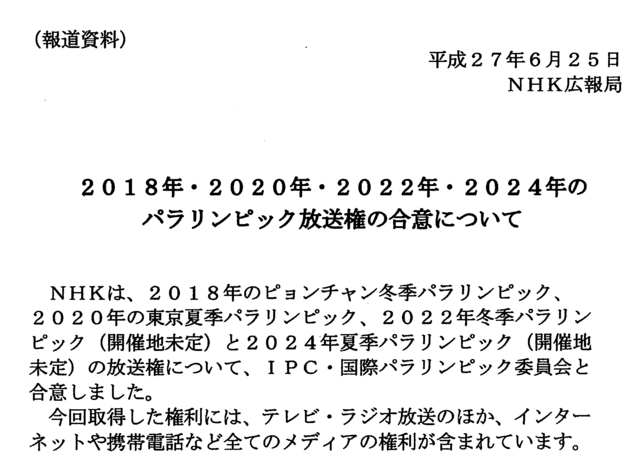

カナダ戦だけだ=写真・上=。民放の公式ホームページをチェックすると、テレビ朝日が競泳の中継(29日午前10時)、車いすテニスのハイライト番組(9月5日午後0時55分)、フジテレビは車いすバスケットボール男子5-6位決定戦(9月4日午後4時)など予定している。各局とも決まったように、競技の中継が1つ、ハイライト番組が1つか2つ、それも土日の日中の時間だ。いわゆるゴールデン・プライム帯ではない。 IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。

IPCと契約しているのはNHKのみ。2015年6月25日付のNHK広報のプレスリリースによると、平昌大会から2024年パリ夏季大会までの4大会の日本国内での放送権についてIPCと合意したと発表している=写真・下=。ただ、金額については記していない。 が再開される。解説者のコメントによると、車いすラグビーは「マーダーボール」、殺人球技といわれるほど激しくぶつかり合う。

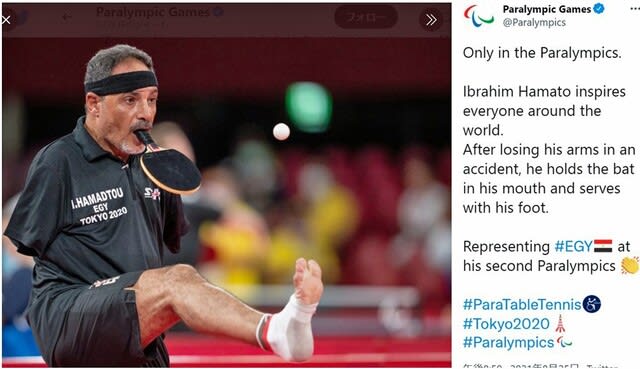

が再開される。解説者のコメントによると、車いすラグビーは「マーダーボール」、殺人球技といわれるほど激しくぶつかり合う。 25日の卓球・男子シングルスも感動的だった。エジプトのイブラヒム・ハマト選手は両腕の肘から先が欠損しているので、口にラケットをくわえ、ボールを打つ。サーブ時は足全体を大きく振り上げ、足の指でつかんだ球を上にトスする。首と身体を左右に大きく振りながらラリーを続け、強烈なレシーブを決める。10歳の時に列車事故に遭い、障害を負った。「人に不可能はない」。人はここまでできると教えてくれているようで衝撃的な感動だった。

25日の卓球・男子シングルスも感動的だった。エジプトのイブラヒム・ハマト選手は両腕の肘から先が欠損しているので、口にラケットをくわえ、ボールを打つ。サーブ時は足全体を大きく振り上げ、足の指でつかんだ球を上にトスする。首と身体を左右に大きく振りながらラリーを続け、強烈なレシーブを決める。10歳の時に列車事故に遭い、障害を負った。「人に不可能はない」。人はここまでできると教えてくれているようで衝撃的な感動だった。 きのう「玄関に変な虫がいる」と家族が大騒ぎになった。枯れ葉をまとった一匹のムシが玄関先をはっていた=写真・上=。小学生のころに観察日記で書いた覚えがある虫だが、名前が出てこない。しばらくして思い出した。ミノムシだ。頭を割りばしでちょいと突くと、さっと引っ込める。それにしても「隠れ蓑」とはよく言ったものだ。ミノムシがまとった「落ち葉衣」には芸術性を感じる。「処暑の候」シリーズ3回目は虫をテーマに2題、再録で。

きのう「玄関に変な虫がいる」と家族が大騒ぎになった。枯れ葉をまとった一匹のムシが玄関先をはっていた=写真・上=。小学生のころに観察日記で書いた覚えがある虫だが、名前が出てこない。しばらくして思い出した。ミノムシだ。頭を割りばしでちょいと突くと、さっと引っ込める。それにしても「隠れ蓑」とはよく言ったものだ。ミノムシがまとった「落ち葉衣」には芸術性を感じる。「処暑の候」シリーズ3回目は虫をテーマに2題、再録で。 玉虫厨子の復元プロジェクトを発案したのは岐阜県高山市にある造園会社「飛騨庭石」社長、中田金太さん(故人)だ。タマムシの羽は硬い。鳥に食べられたタマムシは羽だけが残り、地上に落ちる。輪島塗の作品をつくるとなると絶対量が日本では確保できない。そこで中田氏は、昆虫学者を雇って東南アジアのジャングルで現地の人に拾い集めてもらった。その大量の羽を輪島に持ち込んで、レーザー光線のカッターで2㍉四方に切る。それを黄系、緑系、茶系などに分けて、一枚一枚漆器に貼っていく。

玉虫厨子の復元プロジェクトを発案したのは岐阜県高山市にある造園会社「飛騨庭石」社長、中田金太さん(故人)だ。タマムシの羽は硬い。鳥に食べられたタマムシは羽だけが残り、地上に落ちる。輪島塗の作品をつくるとなると絶対量が日本では確保できない。そこで中田氏は、昆虫学者を雇って東南アジアのジャングルで現地の人に拾い集めてもらった。その大量の羽を輪島に持ち込んで、レーザー光線のカッターで2㍉四方に切る。それを黄系、緑系、茶系などに分けて、一枚一枚漆器に貼っていく。 九谷焼の若手の絵付職人、造形作家、問屋、北陸先端大学の研究者らが集まり、現代人のニーズやライフスタイルに合った九谷焼をつくろうと創作した作品が並ぶ。九谷焼といえば皿や花器などをイメージするが、置物、それも昆虫のオブジェだ。

九谷焼の若手の絵付職人、造形作家、問屋、北陸先端大学の研究者らが集まり、現代人のニーズやライフスタイルに合った九谷焼をつくろうと創作した作品が並ぶ。九谷焼といえば皿や花器などをイメージするが、置物、それも昆虫のオブジェだ。