☆北の脅威はミサイルだけではない

前回のブログの冒頭で、「日本海側に住んでいると、北朝鮮の動向が気になってしまう」と述べた。それは、日本海側に住めば実感できる「4つの脅威」と言い換えてもよいかもしれない。

その一つが「ミサイル」だ。2017年3月6日、北朝鮮が「スカッドER」と推定される弾道ミサイルを4発発射し、そのうちの1発は能登半島から北に200㌔㍍ の海上に着弾した=写真・上=。北が弾道ミサイルを撃ち込む標的の一つが能登半島だ。半島の先端・輪島市の高洲山(567㍍)には航空自衛隊輪島分屯基地のレーダーサイトがある。その監視レーダーサイトの目と鼻の先にスカッドERが撃ち込まれた。

の海上に着弾した=写真・上=。北が弾道ミサイルを撃ち込む標的の一つが能登半島だ。半島の先端・輪島市の高洲山(567㍍)には航空自衛隊輪島分屯基地のレーダーサイトがある。その監視レーダーサイトの目と鼻の先にスカッドERが撃ち込まれた。

今回の北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」(9月13日付)は、新たに開発した長距離巡航ミサイルの発射実験に成功したと伝えている。巡行ミサイルは低空飛行するためレーダーで捉えること難しいとされる。「1500㌔先の目標に命中した」と報じているので、能登半島の監視レーダーサイトだけでなく、ほかの自衛隊基地やアメリカ軍基地も射程内に入れているのだろう。

2つ目の脅威が「軍事境界線」だ。能登半島の沖合300㌔にある大和堆はスルメイカの好漁場で、日本のEEZ(排他的経済水域)内にある。領海の基線から200㌋(370㌔)までのEEZでは、水産資源は沿岸国に管理権があると国連海洋法条約で定められている。ところが、北朝鮮は条約に加盟していないし、日本と漁業協定も結んでいない。北朝鮮が非批准国であることを逆手にとって自らの立場を正当化してくる。その事例は、1984年7月27日に起きた「八千代丸銃撃事件」だ。能登半島の小木漁協所属のイカ釣り漁船「第36八千代丸」が、北朝鮮が一方的に引いた「軍事境界線」の内に侵入したとして、北朝鮮の警備艇に銃撃され、船長が死亡、乗組員4人が拿捕された。1ヵ月後の8月26日に「罰金」1951万円を払わされ4人は帰国した。

3つ目が「難民」だ。能登半島の先端からさらに沖合50㌔に舳倉島(へぐらじま)がある。アワビやサザエの漁場でもあり、漁業の中継拠点でもある。この島の周囲は南からの対馬海流(暖流)と北からのリマン海流(寒流)がぶつかり、混じり合うところ。そのため海岸では、日本語だけでなく中国語やハングル、ロシア語で書かれたゴミ(ポリ容器、ペットボトル、ナイロン袋など)を拾うことができる。かつて、島の住民から聞いた話を覚えている。「島に住んでいると、よその国の兵隊が島を占領したり、大量の難民が押し寄せてきたり、そんなことをふと考え不安になることがある。本土の人たちには思いもつかないだろうけど」と。北朝鮮による拉致問題がクローズアップされ、当時の小泉総理が北朝鮮を訪問した2002年ごろの話だ。

3つ目が「難民」だ。能登半島の先端からさらに沖合50㌔に舳倉島(へぐらじま)がある。アワビやサザエの漁場でもあり、漁業の中継拠点でもある。この島の周囲は南からの対馬海流(暖流)と北からのリマン海流(寒流)がぶつかり、混じり合うところ。そのため海岸では、日本語だけでなく中国語やハングル、ロシア語で書かれたゴミ(ポリ容器、ペットボトル、ナイロン袋など)を拾うことができる。かつて、島の住民から聞いた話を覚えている。「島に住んでいると、よその国の兵隊が島を占領したり、大量の難民が押し寄せてきたり、そんなことをふと考え不安になることがある。本土の人たちには思いもつかないだろうけど」と。北朝鮮による拉致問題がクローズアップされ、当時の小泉総理が北朝鮮を訪問した2002年ごろの話だ。

北朝鮮に有事が起これば、大量の難民が発生し、船に乗って逃げるだろう。ガソリンが切れたり、エンジンが止まった船の一部はリマン海流に乗って舳倉島や 能登半島に漂着する。そうした難民をどう受け入れるのか、中には武装難民もいるだろう。有事でなくても、いまでも日本海の沿岸には北の木造船の漂流や漂着が相次ぐ=写真・中=。(※写真は2017年11月に能登半島・珠洲市の海岸に漂着した木造漁船)

能登半島に漂着する。そうした難民をどう受け入れるのか、中には武装難民もいるだろう。有事でなくても、いまでも日本海の沿岸には北の木造船の漂流や漂着が相次ぐ=写真・中=。(※写真は2017年11月に能登半島・珠洲市の海岸に漂着した木造漁船)

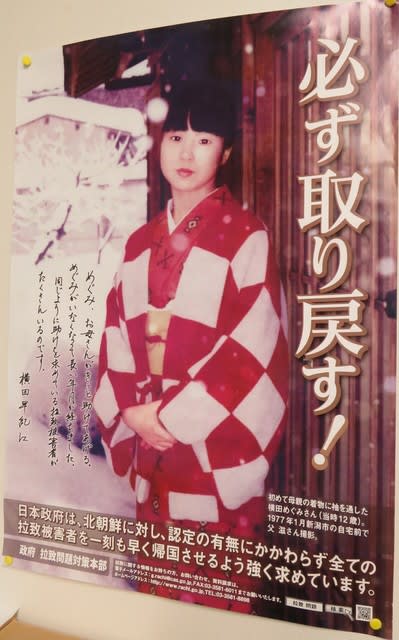

そして、「拉致」だ。日本海を舞台に相次いだ。1977年に拉致1号事件が能登半島で起きていた。9月19日、東京都三鷹市役所の警備員だった久米裕さんが石川県能登町宇出津(うしつ)の海岸で失踪した。地元では今でも「宇出津事件」と呼ばれている。この年の11月15日、横田めぐみさんも同じ日本海に面した新潟市の海岸べりの町から姿を消した=写真・下=。拉致問題はめぐっては、2002年9月と2004年5月に日朝首脳会談が行われ、一部の拉致被害者が帰国した。その後、北朝鮮は「拉致問題は解決済み」との姿勢を変えていない。拉致は過去の話なのか。いまもどこかで。

⇒14日(火)夜・金沢の天気 くもり

他的経済水域(EEZ)などへの飛来は確認されていないと説明している(NHKニュースWeb版)。「1500㌔先の目標に命中」という表現は、明らかに日本を射程内に入れているという意図を込めていて不気味だが、本当に発射実験が行われたのだろうか。

他的経済水域(EEZ)などへの飛来は確認されていないと説明している(NHKニュースWeb版)。「1500㌔先の目標に命中」という表現は、明らかに日本を射程内に入れているという意図を込めていて不気味だが、本当に発射実験が行われたのだろうか。 「場のアート」という言葉は、庭師の仕事にも当てはまるのではないかと思っている。先月末に庭木の刈り込み(剪定)を造園業者にお願いした。ベテランや若手の庭師4人が作業をしてくれた。庭木は放っておくと、枝葉が繁り放題になる。庭として形状を保つためには、剪定によって樹木を整える。

「場のアート」という言葉は、庭師の仕事にも当てはまるのではないかと思っている。先月末に庭木の刈り込み(剪定)を造園業者にお願いした。ベテランや若手の庭師4人が作業をしてくれた。庭木は放っておくと、枝葉が繁り放題になる。庭として形状を保つためには、剪定によって樹木を整える。 では、どこで放鳥が始まるのか。やはり、本州最後の一羽が生息していた能登ではないだろうか。奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)には大小1000ヵ所ともいわれる水稲用の溜め池がある。溜め池は中山間地にあり、上流に汚染源がないため水質が保たれている。ゲンゴロウやサンショウウオ、ドジョウなどの水生生物が量、種類とも豊富である。これらの水生生物は疏水を伝って水田へと流れていく。

では、どこで放鳥が始まるのか。やはり、本州最後の一羽が生息していた能登ではないだろうか。奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)には大小1000ヵ所ともいわれる水稲用の溜め池がある。溜め池は中山間地にあり、上流に汚染源がないため水質が保たれている。ゲンゴロウやサンショウウオ、ドジョウなどの水生生物が量、種類とも豊富である。これらの水生生物は疏水を伝って水田へと流れていく。 りながら視聴していると、間もなくして、2機目が同じワールドトレードセンターの別棟に突っ込んできた。リアルタイムの映像で衝撃的だった。世界の多くの視聴者が「9・11」テロリズム(terrorism)の目撃者になった。

りながら視聴していると、間もなくして、2機目が同じワールドトレードセンターの別棟に突っ込んできた。リアルタイムの映像で衝撃的だった。世界の多くの視聴者が「9・11」テロリズム(terrorism)の目撃者になった。 道路で断ち切られた線路跡に設置されている、ドイツのトビアス・レーベルガー氏の作品「Something Else is Possible(なにか他にできる)」は前回(2017年)の作品=写真・上=だが、今でも寒色から暖色へのグラデーションが青空に映える。渦を巻くような内部には双眼鏡が置かれている。のぞいてみると、線路の200㍍ほど先にあるかつての終着駅、「蛸島駅」の近くに少し派手なメッセージ看板が見える。「something ELSE is POSSIBLE」と記されている。「ELSE」と「POSSIBLE」が大文字で強調されている。線路も駅もここで終わっているが、この先の未来には可能性はいくらだってある、と解釈する。レーベルガー氏が珠洲の人々に贈ったメッセージではないだろうか。

道路で断ち切られた線路跡に設置されている、ドイツのトビアス・レーベルガー氏の作品「Something Else is Possible(なにか他にできる)」は前回(2017年)の作品=写真・上=だが、今でも寒色から暖色へのグラデーションが青空に映える。渦を巻くような内部には双眼鏡が置かれている。のぞいてみると、線路の200㍍ほど先にあるかつての終着駅、「蛸島駅」の近くに少し派手なメッセージ看板が見える。「something ELSE is POSSIBLE」と記されている。「ELSE」と「POSSIBLE」が大文字で強調されている。線路も駅もここで終わっているが、この先の未来には可能性はいくらだってある、と解釈する。レーベルガー氏が珠洲の人々に贈ったメッセージではないだろうか。 旧・鵜飼駅にあるのが、香港の作家、郭達麟(ディラン・カク)氏の作品「😂」だ。絵文字なので、使う人や読む人にとって少々意味がずれてくるかもしれない。ネットで検索すると、「うれし泣き」「泣けるほど感動」「深く感謝」といった意味だ。作品は、2つある。旧駅舎を郵便局に見立てて、絵葉書などを展示している。せっかく能登半島に来たのだから、ゆったりとした気持ちで葉書でも書いて送りましょう、とのメッセージのようも思える。そして、線路では、スマホに没頭するサルのオブジェがある=写真・中=。作者は香港から奥能登に来て、東京など大都会とはまったく異なる風景や時間の流れを感じたに違いない。スマホが象徴する気ぜわしい現代、そして時間がゆったりと流れる能登。「😂」の絵文字はその能登に感動したという意味を込めているのだろうか。

旧・鵜飼駅にあるのが、香港の作家、郭達麟(ディラン・カク)氏の作品「😂」だ。絵文字なので、使う人や読む人にとって少々意味がずれてくるかもしれない。ネットで検索すると、「うれし泣き」「泣けるほど感動」「深く感謝」といった意味だ。作品は、2つある。旧駅舎を郵便局に見立てて、絵葉書などを展示している。せっかく能登半島に来たのだから、ゆったりとした気持ちで葉書でも書いて送りましょう、とのメッセージのようも思える。そして、線路では、スマホに没頭するサルのオブジェがある=写真・中=。作者は香港から奥能登に来て、東京など大都会とはまったく異なる風景や時間の流れを感じたに違いない。スマホが象徴する気ぜわしい現代、そして時間がゆったりと流れる能登。「😂」の絵文字はその能登に感動したという意味を込めているのだろうか。 旧・正院駅には「植木鉢」を巨大化した「植林鉢」という作品が並ぶ=写真・下=。サンパウロに生まれ、ニューヨークに拠点を構えて、建築家、そしてアーティストとして活躍する大岩オスカール氏の作品だ。駅舎を囲むように植えられているのはソメイヨシノ。作者はおそらく春に現地にやって来た。そこで見たサクラのきれいなこの場所に感動し、秋は紅葉の名所にしたいと考えたのではないだろうか。ガイドブックによると、植林の材料のタンクは、地元の焼酎蒸留会社の不要になったタンクをリサイクルしたもの。巨大な植木鉢の側面には、能登で見た海の波、そして海を赤く染める夕日が描かれている。

旧・正院駅には「植木鉢」を巨大化した「植林鉢」という作品が並ぶ=写真・下=。サンパウロに生まれ、ニューヨークに拠点を構えて、建築家、そしてアーティストとして活躍する大岩オスカール氏の作品だ。駅舎を囲むように植えられているのはソメイヨシノ。作者はおそらく春に現地にやって来た。そこで見たサクラのきれいなこの場所に感動し、秋は紅葉の名所にしたいと考えたのではないだろうか。ガイドブックによると、植林の材料のタンクは、地元の焼酎蒸留会社の不要になったタンクをリサイクルしたもの。巨大な植木鉢の側面には、能登で見た海の波、そして海を赤く染める夕日が描かれている。 前回(2017年)の奥能登国際芸術祭でも同じ海岸で、深澤孝史氏が「神話の続き」と題する作品=で、この地域に流れ着いた海洋ごみを用いて、神社の鳥居を模倣して創作した=写真・下=。古来より、強い偏西風と荒波に見舞われる外浦の海岸には、大陸から流れ出たものを含めさまざまな漂流物が流れ着く。大昔は仏像なども流れてきて、「寄り神」として祀られたこともあるが、現在ではそのほとんどが対岸の国で発生したプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。

前回(2017年)の奥能登国際芸術祭でも同じ海岸で、深澤孝史氏が「神話の続き」と題する作品=で、この地域に流れ着いた海洋ごみを用いて、神社の鳥居を模倣して創作した=写真・下=。古来より、強い偏西風と荒波に見舞われる外浦の海岸には、大陸から流れ出たものを含めさまざまな漂流物が流れ着く。大昔は仏像なども流れてきて、「寄り神」として祀られたこともあるが、現在ではそのほとんどが対岸の国で発生したプラスチックごみや漁船から投棄された漁具類だ。 は英語、10個は中国語、日本語は3個だった。ポリタンクだけではない。医療系廃棄物(注射器、薬瓶、プラスチック容器など)の漂着もすさまじい。環境省が2007年3月にまとめた1年間の医療系廃棄の漂着は日本海沿岸地域を中心に2万6千点以上あった。

は英語、10個は中国語、日本語は3個だった。ポリタンクだけではない。医療系廃棄物(注射器、薬瓶、プラスチック容器など)の漂着もすさまじい。環境省が2007年3月にまとめた1年間の医療系廃棄の漂着は日本海沿岸地域を中心に2万6千点以上あった。 「奥能登国際芸術祭2020+」が開催されている石川県珠洲市は能登半島の尖端に位置する。さらに海に突き出た最尖端に「禄剛崎(ろっこうざき)灯台」がある。灯台の近くには、「ウラジオストック 772㎞」「東京 302㎞」などと記された方向看板がある=写真・上=。この看板を見ただけでも、最果ての地に来たという旅情が沸いてくる。別の石碑を見ると、「日本列島ここが中心」と記されている。確かに地図で眺めても能登半島は本州のほぼ中央に位置する。最果てでありながら、列島の中心分に位置するという不思議な感覚が今回のアートでも表現されている。

「奥能登国際芸術祭2020+」が開催されている石川県珠洲市は能登半島の尖端に位置する。さらに海に突き出た最尖端に「禄剛崎(ろっこうざき)灯台」がある。灯台の近くには、「ウラジオストック 772㎞」「東京 302㎞」などと記された方向看板がある=写真・上=。この看板を見ただけでも、最果ての地に来たという旅情が沸いてくる。別の石碑を見ると、「日本列島ここが中心」と記されている。確かに地図で眺めても能登半島は本州のほぼ中央に位置する。最果てでありながら、列島の中心分に位置するという不思議な感覚が今回のアートでも表現されている。 れている=写真・中=。アクリル板を使って日本列島と島々を表現し、天井から逆さでつるすことで、周辺の海域や能登半島と大陸の位置関係などを示している。背景の壁面にはユーラシア大陸が描かれ、周辺海域や日本列島の特性、大陸と能登半島の歴史などもゆらゆらと揺れながら浮かび上がる。

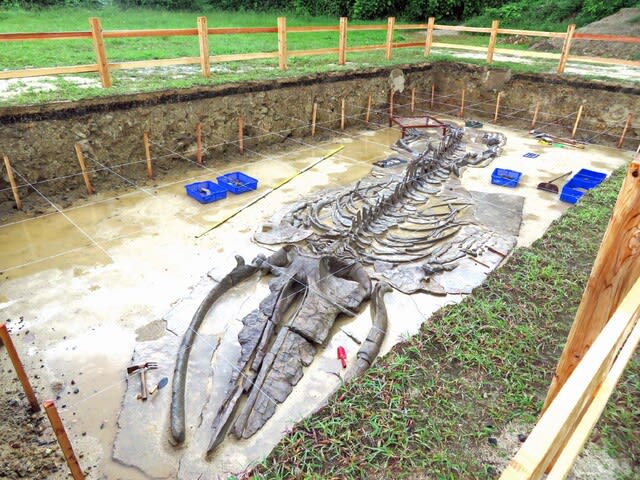

れている=写真・中=。アクリル板を使って日本列島と島々を表現し、天井から逆さでつるすことで、周辺の海域や能登半島と大陸の位置関係などを示している。背景の壁面にはユーラシア大陸が描かれ、周辺海域や日本列島の特性、大陸と能登半島の歴史などもゆらゆらと揺れながら浮かび上がる。 崎詣(まり)り」と呼んで、その姿に合掌する習わしがある。また、同市馬緤(まつなぎ)の海岸には、「巨鯨慰霊碑」がある。明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、地域の人たちに恵みをもたらした。それに感謝する碑である。こうした海の生き物に感謝する歴史と伝説を調査し、土地の人々からの聞き取りを基に、台湾出身の作家、涂維政(トゥ・ウィチェン)氏は「クジラ伝説遺跡」を創作した。

崎詣(まり)り」と呼んで、その姿に合掌する習わしがある。また、同市馬緤(まつなぎ)の海岸には、「巨鯨慰霊碑」がある。明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、地域の人たちに恵みをもたらした。それに感謝する碑である。こうした海の生き物に感謝する歴史と伝説を調査し、土地の人々からの聞き取りを基に、台湾出身の作家、涂維政(トゥ・ウィチェン)氏は「クジラ伝説遺跡」を創作した。 なぜこの海をのぞむ児童公園を創作の場に選んだのか。上記のガイドブックを読んでなんとなくイメージが浮かんできた。この公園の入り口には、万葉の歌人として知られる大伴家持が珠洲を訪れたときの歌碑=写真・中=がある。「珠洲の海に 朝開きして 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった大伴家持が能登へ巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海(698-926年)からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、大伴家持が乗った船はまさに月面探査機をイメージさせるような使節団の船ではなかったか。ヴェガ氏もこの話を地元の人たちからこの話を聞いて発想し、ここでルナークルーザーを創ったとすれば、歴史の場を意識した作品ではないのか。こうした勝手解釈ができるところが作品鑑賞の楽しみでもある。

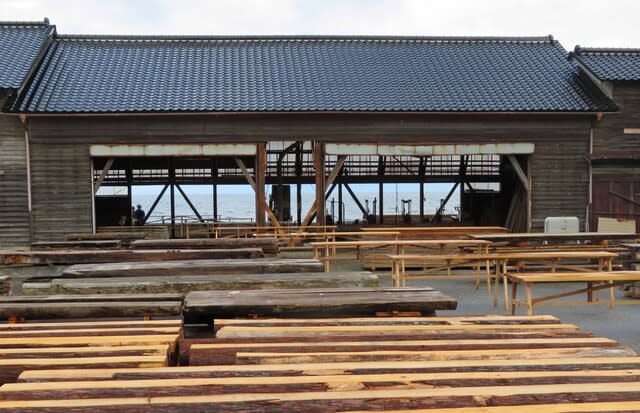

なぜこの海をのぞむ児童公園を創作の場に選んだのか。上記のガイドブックを読んでなんとなくイメージが浮かんできた。この公園の入り口には、万葉の歌人として知られる大伴家持が珠洲を訪れたときの歌碑=写真・中=がある。「珠洲の海に 朝開きして 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった大伴家持が能登へ巡行し、最後の訪問地だった珠洲で朝から船に乗って越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海(698-926年)からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、大伴家持が乗った船はまさに月面探査機をイメージさせるような使節団の船ではなかったか。ヴェガ氏もこの話を地元の人たちからこの話を聞いて発想し、ここでルナークルーザーを創ったとすれば、歴史の場を意識した作品ではないのか。こうした勝手解釈ができるところが作品鑑賞の楽しみでもある。 所」=写真・下=。製材所の海側の壁は透明なアクリル壁に手直しされ、ベンチに座ると海の水平線を望むことができる。

所」=写真・下=。製材所の海側の壁は透明なアクリル壁に手直しされ、ベンチに座ると海の水平線を望むことができる。 ワシンポストは記事で、タリバン支配下でアフガンの女性は伝統的な役割と服装にとどまることが強いられる。アフガンの女性テコンドー選手は、男性と一緒に訓練している姿を見るだけでも、タリバンは「私たちを撃ってくるだろう」とインタビューで語ったと伝えている。文中では「two athletes ended Sunday in a poignant scene」と表現し、アフガンの2人の選手によって(パラが閉会した)日曜日は痛烈な場面で終わったと評している。

ワシンポストは記事で、タリバン支配下でアフガンの女性は伝統的な役割と服装にとどまることが強いられる。アフガンの女性テコンドー選手は、男性と一緒に訓練している姿を見るだけでも、タリバンは「私たちを撃ってくるだろう」とインタビューで語ったと伝えている。文中では「two athletes ended Sunday in a poignant scene」と表現し、アフガンの2人の選手によって(パラが閉会した)日曜日は痛烈な場面で終わったと評している。