☆トキより先にコウノトリがやって来た

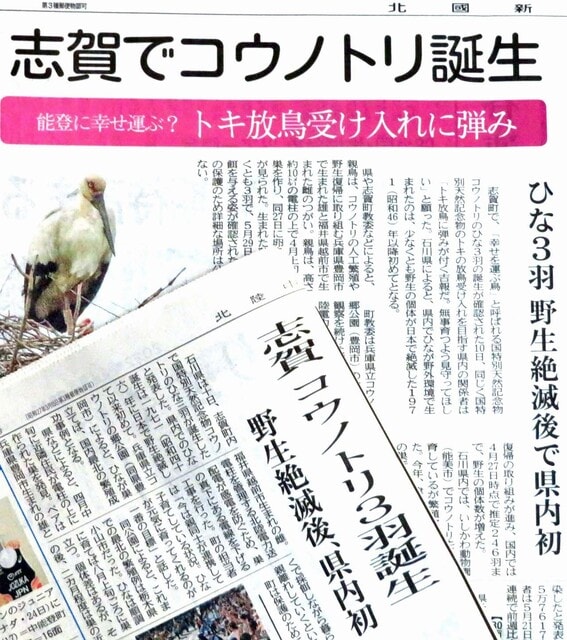

これは絶妙なタイミングと言えるかもしれない。きょうの各紙朝刊によると、能登半島の志賀町で営巣していた国特別天然記念物のコウノトリのつがいからひな3羽が誕生した=写真・上=。石川県内でのひなの誕生は1971年 に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

に日本で野生のコウノトリが絶滅して以来初めて。能登の自治体は同じく国の特別天然記念物トキの野生放鳥の候補地として環境省に名乗りを上げているので、コウノトリのひな誕生は追い風になりそうだ。

記事によると、ひなを育てているつがいは足環のナンバーから、兵庫県豊岡市で生まれたオスと、福井県越前市生まれのメスと分かる。4月中旬に近隣住民が電柱の上に巣がつくられているの発見し、町役場がメスが卵を抱いている様子を定点カメラで確認した。5月下旬には親鳥がひなに餌を与え、3羽が巣から顔を出した。ひなが順調に育てば、8月上旬ごろに巣立つという。

コウノトリは江戸時代までの身近に見られた鳥だった。留鳥として日本に定住するものがほとんどだった。明治以降、餌場となる湿地帯や巣をかけることのできる大きな木が少なくなったこと、農薬や化学肥料の使用によって餌となる水生生物が減ったことな どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

どが災いし、1971年に野生のものが絶滅した。その後、人工繁殖・野生復帰計画は豊岡市にある兵庫県立コウノトリの郷公園が中心となって担い、中国や旧ソ連から譲り受けたコウノトリ(日本定着のものと同じDNA)を元に繁殖に取り組んだ。現在国内での野外個体数は244羽が生息する(5月31日付・兵庫県立コウノトリの郷公園公式サイト)。

もう14年も前のことだが、能登半島の先端・珠洲市の水田にコウノトリ=写真・下=が飛来していると土地の人から連絡をもらい、観察にでかけた。3時間ほど待ったが見ることはできなかった。そのとき聞いた話だ。この水田地帯には多くのサギ類もエサをついばみにきている。羽を広げると幅2mにもなるコウノトリが優雅に舞い降りると、先にエサを漁っていたサギはサッと退く。そして、身じろぎもせず、コウノトリが採餌する様子を窺っているそうだ。ライオンがやってくると、さっと退くハイエナの群れを想像してしまった。堂々したその立ち姿は鳥の王者を感じさせる。(※写真は2008年6月・珠洲市で坂本好二氏撮影)

⇒11日(土)午後・金沢の天気 くもり

先日、金沢のスーパーで『コウノトリの郷のおかき屋さん』という袋を見つけてさっそく購入した=写真・上=。兵庫県豊岡市で栽培するモチ米でつくっていて、「生き物ブランドせんべい」と言えるだろう。となると、当然「生き物ブランド酒」もあってしかるべき。実際にある。『コウノトリの贈り物』という銘酒だ。前回のブログの繰り返しになるが、なぜそのような銘柄がついたのかストーリーをたどる。

先日、金沢のスーパーで『コウノトリの郷のおかき屋さん』という袋を見つけてさっそく購入した=写真・上=。兵庫県豊岡市で栽培するモチ米でつくっていて、「生き物ブランドせんべい」と言えるだろう。となると、当然「生き物ブランド酒」もあってしかるべき。実際にある。『コウノトリの贈り物』という銘酒だ。前回のブログの繰り返しになるが、なぜそのような銘柄がついたのかストーリーをたどる。 沢の酒蔵メーカー「福光屋」が豊岡の酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。

沢の酒蔵メーカー「福光屋」が豊岡の酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。