★「地球沸騰化」をもたらす化石燃料は段階的廃止なのか

前回ブログの続き。国連のグレーテス事務総長が「地球は沸騰化の時代に入った」と述べたように、地球温暖化対策は待ったなしとなり、ことし11月から開催される国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)では、二酸化炭素を排出するすべての化石燃料の段階的廃止の具体化が決議されるのではないか、と自身は注目している。

そして、このCOP28の決議が日本の政策にどのような変革を迫るのかも注目である。岸田政権は、2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までに大気中に排出される二酸化炭素を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現を掲げている。カーボンニュートラルの実現に向けて岸田政権が打ち出しているのは原発の活用だ。きのう29日付の朝刊各紙によると、関西電力は28日に営業運転開始から48年が経過した高浜原発1号機(福井県高浜町、82.6万㌗)の原子炉を再稼働させた。この原発は国内で最も古いとされ、2011年1月に定期検査に入り、以降停止していた。9月には高浜原発2号機の再稼働も予定している。

ことし5月には60年を超える原発の運転を可能とする法律「GX(グリーン・トランスフォーメーション)脱炭素電源法」を成立させている。簡単に言えば、車検に合格すればクラシックカーも道路を走行できるのと同じ扱いになった。

ことし5月には60年を超える原発の運転を可能とする法律「GX(グリーン・トランスフォーメーション)脱炭素電源法」を成立させている。簡単に言えば、車検に合格すればクラシックカーも道路を走行できるのと同じ扱いになった。

COP28での会議で議論になるのは石炭火力発電の扱いではないだろうか。COP27では、化石燃料の段階的廃止と再生可能エネルギーの拡大をうたってはいるが具体策は明示されていない。そして、日本では、ことし6月、大手電力2社が新たなタイプの石炭火力発電所を稼働させている。四国電力の西条発電所1号機、そして、JERAの横須賀火力発電所1号機だ。横須賀火力発電所1号機は、高効率な発電設備であり、水素やアンモニアを混焼するため、建て替え前の発電所に比べて二酸化炭素の排出が3割減少すると見込まれている。さらに、二酸化炭素を大気に放出せずに回収して地下などに溜める、いわゆる「CCS(Carbon dioxide Capture and Storage」の実現を目指している。

日本の売りは二酸化炭素を排出を低減する新たな技術を備えた石炭火力発電なのだが、世界でどこまで受け入れられるだろうか。たとえれば、次に乗用車を買う場合はEV車にするかハイブリッド車にするか、という選択肢ではないだろうか。EUはことし3月、2035年にガソリンなどで走るエンジン車の新車販売をすべて禁止するとしてきた方針を変更し、温暖化ガスを排出しない合成燃料を使うエンジン車は認めると表明している(3月25日付・朝日新聞Web版)。

化石燃料をめぐる論議が今後、COP28だけでなくあらゆる国際会議でなされるだろう。そこに日本の技術が評価されるのか、どうか。

⇒30日(日)夜・金沢の天気 はれ

けてもらった。炭焼きの伝統技術に、新たに火様の伝統を受け継いだ。(※写真・上は、火鉢に入れた能登の伝統の火を受け継ぎ守る大野氏)

けてもらった。炭焼きの伝統技術に、新たに火様の伝統を受け継いだ。(※写真・上は、火鉢に入れた能登の伝統の火を受け継ぎ守る大野氏) 付加価値の高い茶炭の生産にも力を入れている。茶炭とは茶道で釜で湯を沸かすのに使う燃料用の炭のこと。2008年から茶炭に適しているクヌギの木を休耕地に植林するイベント活動を開始。すると、大野氏の計画に賛同する植林ボランティアが全国から集まるようになり、能登におけるグリーンツーリズムのさきがけにもなった。(※写真・下はクヌギの木を材料とした茶道炭。切り口がキクの花模様に似ていることから菊炭とも呼ばれる)

付加価値の高い茶炭の生産にも力を入れている。茶炭とは茶道で釜で湯を沸かすのに使う燃料用の炭のこと。2008年から茶炭に適しているクヌギの木を休耕地に植林するイベント活動を開始。すると、大野氏の計画に賛同する植林ボランティアが全国から集まるようになり、能登におけるグリーンツーリズムのさきがけにもなった。(※写真・下はクヌギの木を材料とした茶道炭。切り口がキクの花模様に似ていることから菊炭とも呼ばれる) 岸田政権は2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速している。政府の方針を受けて、能登半島でも新たに7地域で12事業、171基が計画されている。能登半島で風が強く、海に面した細長い地形が大規模な風力発電の立地に適しているとされる。

岸田政権は2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指していて、風力発電の増設計画が全国で加速している。政府の方針を受けて、能登半島でも新たに7地域で12事業、171基が計画されている。能登半島で風が強く、海に面した細長い地形が大規模な風力発電の立地に適しているとされる。 自然保護の声は、バードストライクを懸念している。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥について、すでに名乗りを上げている。能登には本州最後の1羽のトキがいたこともあり、県はトキの放鳥を能登に誘致する方針だ。ところが、能登に風車が244基も林立することになれば、トキには住みよい場所と言えるのかどうか。同じく国の特別天然記念物のコウノトリのひな3羽が能登半島の中央に位置する志賀町の山中で生まれ、8月には巣立ちする。コウノトリが定着することになれば、やはり懸念されるのはバードストライクだろう。(※写真・下は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より)

自然保護の声は、バードストライクを懸念している。石川県は環境省が進めている国の特別天然記念物のトキの本州などでの放鳥について、すでに名乗りを上げている。能登には本州最後の1羽のトキがいたこともあり、県はトキの放鳥を能登に誘致する方針だ。ところが、能登に風車が244基も林立することになれば、トキには住みよい場所と言えるのかどうか。同じく国の特別天然記念物のコウノトリのひな3羽が能登半島の中央に位置する志賀町の山中で生まれ、8月には巣立ちする。コウノトリが定着することになれば、やはり懸念されるのはバードストライクだろう。(※写真・下は豊岡市役所公式サイト「コウノトリと共に生きる豊岡」動画より) バイオマス発電所もある。珠洲市に隣接する輪島市の山中にある。発電所を運営するのは株式会社「輪島バイオマス発電所」。スギやアテ(能登ヒバ)が植林された里山に囲まれている。木質バイオマス発電は、間伐材などの木材を熱分解してできる水素などのガスでタービンエンジンを駆動させる。石炭など化石燃料を使った火力発電より二酸化炭素の排出量が少ない。もともと二酸化炭素を吸湿して樹木は成長するのでカーボンニュートラルだ。発電量は2000KWで24時間稼働するので年間発電量は1万6000MW、これは一般家庭の2500世帯分に相当する。エンジンを駆動させるために必要な木材は一日66㌧、年間2万4千㌧の間伐材が必要となる。(※写真・中は輪島市三井町にある輪島バイオマス発電所の施設)

バイオマス発電所もある。珠洲市に隣接する輪島市の山中にある。発電所を運営するのは株式会社「輪島バイオマス発電所」。スギやアテ(能登ヒバ)が植林された里山に囲まれている。木質バイオマス発電は、間伐材などの木材を熱分解してできる水素などのガスでタービンエンジンを駆動させる。石炭など化石燃料を使った火力発電より二酸化炭素の排出量が少ない。もともと二酸化炭素を吸湿して樹木は成長するのでカーボンニュートラルだ。発電量は2000KWで24時間稼働するので年間発電量は1万6000MW、これは一般家庭の2500世帯分に相当する。エンジンを駆動させるために必要な木材は一日66㌧、年間2万4千㌧の間伐材が必要となる。(※写真・中は輪島市三井町にある輪島バイオマス発電所の施設) 能登半島では農地のほかに山間部でも大規模なメガソーラー(1000kW)が相次いで稼働している。耕作放棄地など活用したのだろう。気になることもある。川沿いの平野部に設置されている太陽光パネルだ。これが、集中豪雨による冠水や水没で損壊したり、設備が流されるということにはならないだろうか。太陽光パネルは実は危険だ。損傷し放置された太陽光パネルに日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性がある。(※写真・下は珠洲市にあるソーラー発電施設)

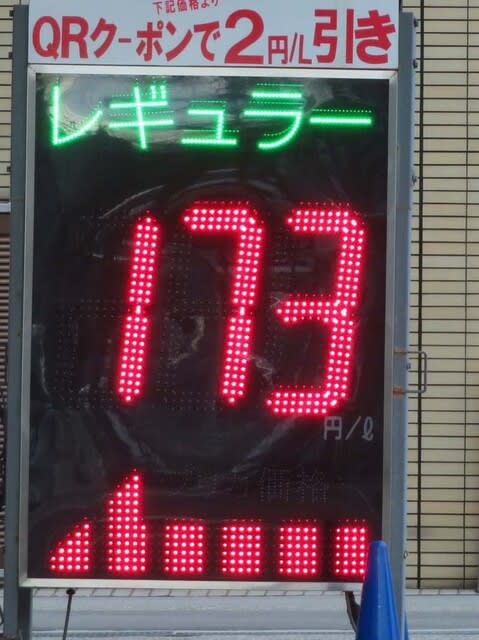

能登半島では農地のほかに山間部でも大規模なメガソーラー(1000kW)が相次いで稼働している。耕作放棄地など活用したのだろう。気になることもある。川沿いの平野部に設置されている太陽光パネルだ。これが、集中豪雨による冠水や水没で損壊したり、設備が流されるということにはならないだろうか。太陽光パネルは実は危険だ。損傷し放置された太陽光パネルに日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性がある。(※写真・下は珠洲市にあるソーラー発電施設) 政府が石油の元売り会社に「価格抑制補助金」を支給しているにも関わらずこの価格だ。ともとも、ガソリン価格は新型コロナウイルスのパンデミックで上昇傾向だった。それに、ロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけたかっこうだ。ガソリン価格の上昇の背景にはもっと根本的な問題がありそうだ。それは円安。かつて国際紛争などが起きると、「有事の円買い」が起きて、円高状態になった。ところが、今回のロシアのウクライナ侵攻では、「円安ドル高」が一気に進んで一時125円という値動きになった(3月28日)。

政府が石油の元売り会社に「価格抑制補助金」を支給しているにも関わらずこの価格だ。ともとも、ガソリン価格は新型コロナウイルスのパンデミックで上昇傾向だった。それに、ロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけたかっこうだ。ガソリン価格の上昇の背景にはもっと根本的な問題がありそうだ。それは円安。かつて国際紛争などが起きると、「有事の円買い」が起きて、円高状態になった。ところが、今回のロシアのウクライナ侵攻では、「円安ドル高」が一気に進んで一時125円という値動きになった(3月28日)。 経産省がまとめた第6次エネルギー基本計画(2021年10月2日・閣議決定)によると、2030年度の電力構成を火力42%(LNG20%、石炭19%、石油2%、水素・アンモニア1%)、原子力20-22%、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス)が36-38%となっている。第5次基本計画(2018年7月)では2030年度の火力の電源構成が56%だったので、14ポイント削減している。日本は「カーボンニュートラル先進国」としての国際的評価を高めるために舵を切ったようにも思える。

経産省がまとめた第6次エネルギー基本計画(2021年10月2日・閣議決定)によると、2030年度の電力構成を火力42%(LNG20%、石炭19%、石油2%、水素・アンモニア1%)、原子力20-22%、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス)が36-38%となっている。第5次基本計画(2018年7月)では2030年度の火力の電源構成が56%だったので、14ポイント削減している。日本は「カーボンニュートラル先進国」としての国際的評価を高めるために舵を切ったようにも思える。 自分の仕事が地球環境や気候変動にどのような影響を与えているだろうか。環境に謙虚な気持ちを持つということはどういうことなのか。そのことに取り組んでいる人物の話だ。能登半島の尖端、珠洲市の製炭所にこれまで学生たちを連れて何度か訪れている。伝統的な炭焼きを生業(なりわい)とする、石川県内で唯一の事業所だ。二代目となる大野長一郎氏は45歳。レクチャーをお願いすると、事業継承のいきさつやカーボンニュートラルに対する意気込みを科学的な論理でパワーポイントを交えながら、学生たちに丁寧に話してくれる。

自分の仕事が地球環境や気候変動にどのような影響を与えているだろうか。環境に謙虚な気持ちを持つということはどういうことなのか。そのことに取り組んでいる人物の話だ。能登半島の尖端、珠洲市の製炭所にこれまで学生たちを連れて何度か訪れている。伝統的な炭焼きを生業(なりわい)とする、石川県内で唯一の事業所だ。二代目となる大野長一郎氏は45歳。レクチャーをお願いすると、事業継承のいきさつやカーボンニュートラルに対する意気込みを科学的な論理でパワーポイントを交えながら、学生たちに丁寧に話してくれる。 いる。 ただ、この燃料はミドリムシが由来となる成分はわずか1割しか含まれていない。ユーグレナでは今後、その比率を上げるとともに、現在1㍑当たり1万円の製造コストを4年後には200円以下にしたいとしている(6月29日付・NNNニュースWeb版)。

いる。 ただ、この燃料はミドリムシが由来となる成分はわずか1割しか含まれていない。ユーグレナでは今後、その比率を上げるとともに、現在1㍑当たり1万円の製造コストを4年後には200円以下にしたいとしている(6月29日付・NNNニュースWeb版)。