☆加害者が生きながら罪を償うということ

「井上嘉浩」という人名で、とっさに浮かぶのはオウム真理教というカルト教団だ。1995年3月20日に東京で起きた地下鉄サリン事件は死亡者14人ほか負傷者数を多数出したオウム真理教による同時多発、そして無差別テロだった。神経ガスのサリンを散布を麻原彰晃(松本智津夫)教祖に提案し、実行役らとの総合調整という役割を果たしたのが井上嘉浩。死刑が執行されたのは2018年7月6日だった。

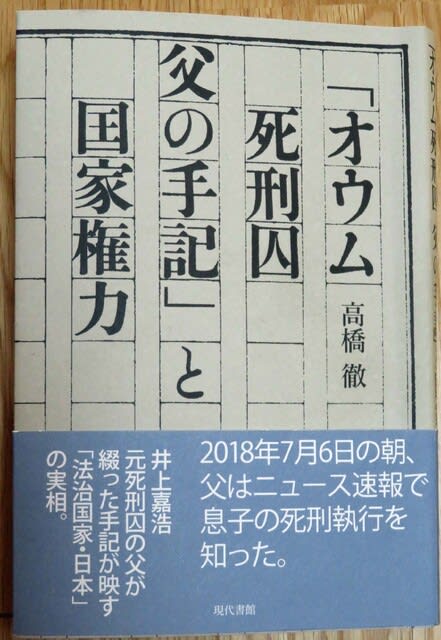

5年が経って、一冊の本が出版された。高橋徹著「『オウム死刑囚 父の手記』と国家権力」(現代書館)=写真=。井上元死刑囚の自戒や、加害者の家族の葛藤がリアルに伝わって来る。以下、著書から。井上は高校2年(1986年)の時に、麻原教祖の姿に感銘を覚えて入信した。「白でも、尊師が赤と言ったら赤なんだ」と言いうまでに麻原教祖を絶対視するようになった。そして、「麻原の側近中の側近」「諜報省のトップ」「修行の天才」と言われるまでに。親から見れば、「率直で、まじめで、非の打ち所のない」自慢の息子が、いまで言うマインドコントロール下に置かれたのだった。

5年が経って、一冊の本が出版された。高橋徹著「『オウム死刑囚 父の手記』と国家権力」(現代書館)=写真=。井上元死刑囚の自戒や、加害者の家族の葛藤がリアルに伝わって来る。以下、著書から。井上は高校2年(1986年)の時に、麻原教祖の姿に感銘を覚えて入信した。「白でも、尊師が赤と言ったら赤なんだ」と言いうまでに麻原教祖を絶対視するようになった。そして、「麻原の側近中の側近」「諜報省のトップ」「修行の天才」と言われるまでに。親から見れば、「率直で、まじめで、非の打ち所のない」自慢の息子が、いまで言うマインドコントロール下に置かれたのだった。

家族の葛藤というのも、麻原のマインドコントロール下に追い込んだのは、まさに家族ではなかったのかとの状況もあった。井上は獄中で綴った手記に両親についてこう書いている。「たまに日曜日に一緒に食事をすると、突然大声を上げて卓袱台をひっくり返しました。母は金切り声を上げて、父とケンカし、二階の部屋へ引っ込みました。父は一階の応接間にこもりました。誰も掃除をせず、いつもの私が片付け、無性に悲しく一人で泣きました」。父母のケンカの原因は井上家が抱え込んだ債務だった。少年のころの井上にとって、家庭は心安らぐ場所ではなかった。中学2年のころから、古書店をめぐり、宗教の書物に救いを求めるようになった。

特別指名手配されていた井上は地下鉄サリン事件の56日後に逮捕される。ここから、井上と両親の間で、面会や手紙をじて井上の自戒と両親の葛藤が綴られていく。逮捕から7ヵ月経った12月26日、父の諭しに応じた井上はオウム真理教に脱会届を出す。手紙でのやり取りでも、これまでの「尊師」が「松本氏」に変化した。一審は無期懲役の判決が出たが、二審では地下鉄サリン事件で総合調整役を務めたなどとして死刑に。判決の訂正を求めた被告側の申し立てを最高裁が棄却し、2010年1月に死刑が確定する。

著者は、井上死刑囚から支援者に届いた188通の手紙や、父親が地下鉄サリン事件が起きてから死刑が執行されるまで24年間にわたり書き綴った手記(400字詰め原稿用紙でほぼ千枚)を読み解きながら、加害者の家族は加害者なのか、われわれは死刑制度をどこまで理解しているのか、加害者と被害者が向き合い、生きながら罪を償うというあり方は議論できないだろうか、と問いかけている。

⇒21日(金)午後・金沢の天気 はれ

た。四女らは特別抗告していたが、最高裁は今月2日付で退ける決定をした。これにより、松本元死刑囚の遺骨は次女に引き渡すとした決定が確定した(7月5日付・テレビ朝日ニュースWeb版)。

た。四女らは特別抗告していたが、最高裁は今月2日付で退ける決定をした。これにより、松本元死刑囚の遺骨は次女に引き渡すとした決定が確定した(7月5日付・テレビ朝日ニュースWeb版)。