☆ウクライナの子どもたちを「戦利品」のように扱うロシア

ICC(国際刑事裁判所)は先月3月17日、ロシアのプーチン大統領とマリヤ・リボワベロワ大統領全権代表について、ウクライナ侵攻で占領した地域の児童養護施設などから少なくとも何百人もの子どもたちロシアに連れ去ったとして、国際法上の戦争犯罪の疑いで逮捕状を出した(3月18日付・NHKニュースWeb版)。

同日のCNNニュースWeb版日本語によると、ウクライナのゼレンスキー大統領はICCの逮捕状について、「我が国の法執行当局で進行中の刑事手続きでは、ウクライナの子ども1万6000人以上が占領者(ロシア)によって強制連行されたことが既に確認されている。だが、強制移送者の実数ははるかに多い可能性がある」と述べ、「そうした犯罪行為はテロ国家の最高指導者の指示なしには不可能だ」との見方を示した。

では、連れ去れた子どもたちはロシアでどのように扱われていたのか。AFP通信などで断片的に伝えられているニュースを総合すると、以下の様になる。子どもたちは東部ハルキウや南部ヘルソン両州などから不法に連れ去られていった。子どもたちの多くは、里子(養子)になるか孤児院に行くかを自分で判断することになる。

では、連れ去れた子どもたちはロシアでどのように扱われていたのか。AFP通信などで断片的に伝えられているニュースを総合すると、以下の様になる。子どもたちは東部ハルキウや南部ヘルソン両州などから不法に連れ去られていった。子どもたちの多くは、里子(養子)になるか孤児院に行くかを自分で判断することになる。

一方、ロシア側は戦闘地域から子どもを「保護している」とし、家族と再会できるよう手続きを進めていると主張している。クライナの孤児380人がロシアの里親に引き渡された。養子になった子どもはウクライナ国籍を維持するとともに、ロシア国籍も与えられた。

また、施設に入ると、朝6時に起床し、体操のあと朝食。その後は勉強をしたり、ゲームをしたりする時間もあるようだ。時にはダンスパ-ティーやモスクワ市内の見学もあるようだ。ただ、このケースはロシア政府が「慈悲深い救援者」と宣伝するプロパガンダに使われている。実際は子どもたちに再教育や軍事訓練などが課せられているとの見方もある。

保護を理由に子どもたちをロシアに連れて行く行為そものが、子どもたちを「戦利品」のように扱っている。これはICCが指摘する戦争犯罪というより、ジェノサイド(民族抹殺)の行為に相当するのではないだろうか。

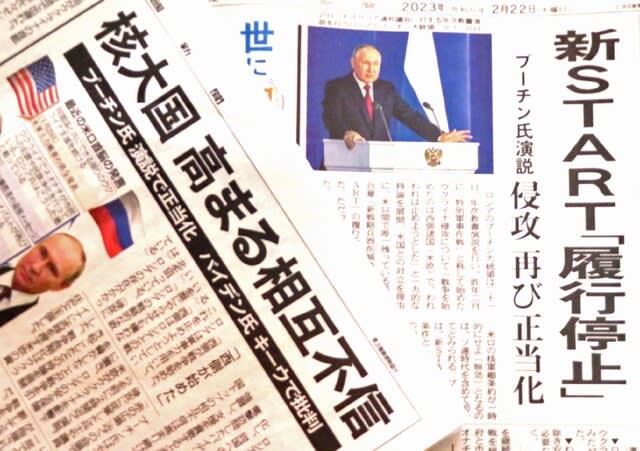

(※写真は、第二次世界大戦での対ドイツ戦勝記念日式典で演説を行ったプーチン大統領。相手をナチス呼ばわりして武力侵攻を正当化した=2022年5月9日付・BBCニュースWeb版)

⇒10日(月)午後・金沢の天気 はれ

23日に開催される緊急特別会合では、決議案を採択する予定で、ロシアに対し軍の撤退および敵対行為の停止を再び求めるとみられる。国連総会での決議に法的拘束力はないが政治的な影響は大きい(同)。では、国連の安全保障理事会はどう機能しているのか。(※写真・上は国連安全保障理事会の会議室=国連広報センター公式サイトより)

23日に開催される緊急特別会合では、決議案を採択する予定で、ロシアに対し軍の撤退および敵対行為の停止を再び求めるとみられる。国連総会での決議に法的拘束力はないが政治的な影響は大きい(同)。では、国連の安全保障理事会はどう機能しているのか。(※写真・上は国連安全保障理事会の会議室=国連広報センター公式サイトより) ロシアのプーチン大統領はさらに戦況を煽る宣言を出した。NHKニュースWeb版(23日付)によると、ロシア大統領府は「祖国防衛の日」と呼ばれる軍人をたたえるロシアの祝日にあわせて、プーチン大統領の動画のメッセージを公開。この中で、「ことし、大陸間弾道ミサイル『サルマト』の実戦配備を行う。また極超音速ミサイル『キンジャール』の大量製造を継続していく。そして、海上発射型の極超音速ミサイル『ツィルコン』の大量供給を始める」と述べ、ロシア軍が保有する陸や海そして空軍の核戦力を増強していくと宣言した。

ロシアのプーチン大統領はさらに戦況を煽る宣言を出した。NHKニュースWeb版(23日付)によると、ロシア大統領府は「祖国防衛の日」と呼ばれる軍人をたたえるロシアの祝日にあわせて、プーチン大統領の動画のメッセージを公開。この中で、「ことし、大陸間弾道ミサイル『サルマト』の実戦配備を行う。また極超音速ミサイル『キンジャール』の大量製造を継続していく。そして、海上発射型の極超音速ミサイル『ツィルコン』の大量供給を始める」と述べ、ロシア軍が保有する陸や海そして空軍の核戦力を増強していくと宣言した。 同じく会議に参加したイギリスのフレイザー・スポーツ大臣は、ツイッターに「プーチン大統領が野蛮な戦争を続ける限り、ロシアとベラルーシを五輪に参加させてはならないとのイギリスの立場を明確にした」と投稿した。また、北欧諸国の五輪委員会は7日、IOCに書簡を送り、ウクライナ侵攻を続けるロシアと隣国ベラルーシの選手の国際大会出場に反対する姿勢を改めて表明している。

同じく会議に参加したイギリスのフレイザー・スポーツ大臣は、ツイッターに「プーチン大統領が野蛮な戦争を続ける限り、ロシアとベラルーシを五輪に参加させてはならないとのイギリスの立場を明確にした」と投稿した。また、北欧諸国の五輪委員会は7日、IOCに書簡を送り、ウクライナ侵攻を続けるロシアと隣国ベラルーシの選手の国際大会出場に反対する姿勢を改めて表明している。 トルコのエルドアン大統領は同国が「この100年で最も甚大な災害」に直面していると述べた。トルコ当局者によると、国内の少なくとも4ヵ所の空港が被害に遭い、建物6200棟余りが倒壊したという。トルコで登録されているシリア難民370万人の多くも被災した(同・BloombergニュースWeb版日本語)。

トルコのエルドアン大統領は同国が「この100年で最も甚大な災害」に直面していると述べた。トルコ当局者によると、国内の少なくとも4ヵ所の空港が被害に遭い、建物6200棟余りが倒壊したという。トルコで登録されているシリア難民370万人の多くも被災した(同・BloombergニュースWeb版日本語)。 現在ウクライナ側が地上戦で使っている戦車は旧ソ連製で、消耗が激しく、砲弾も枯渇気味という。今回、アメリカとドイツが供与する戦車は火砲や機動力面で性能が高く、弾薬補給や修理を継続的に受けられるなどメリットがある(26日付・読売新聞)。日本は軍事支援を行っていないが、越冬のための発電機262台を供与するなど人道や復旧・復興、財政支援を中心に13億㌦の支援を表明している(総理官邸公式サイト「日本はウクライナと共にあります」)。

現在ウクライナ側が地上戦で使っている戦車は旧ソ連製で、消耗が激しく、砲弾も枯渇気味という。今回、アメリカとドイツが供与する戦車は火砲や機動力面で性能が高く、弾薬補給や修理を継続的に受けられるなどメリットがある(26日付・読売新聞)。日本は軍事支援を行っていないが、越冬のための発電機262台を供与するなど人道や復旧・復興、財政支援を中心に13億㌦の支援を表明している(総理官邸公式サイト「日本はウクライナと共にあります」)。 原油価格や円安は物価に跳ね返る。総務省が毎月発表している消費者物価指数によると、直近の数字(2022年11月分)は前年同月比で3.8%の上昇だった。食料品やエネルギーなど生活に身近な品目の値上がりが続く。

原油価格や円安は物価に跳ね返る。総務省が毎月発表している消費者物価指数によると、直近の数字(2022年11月分)は前年同月比で3.8%の上昇だった。食料品やエネルギーなど生活に身近な品目の値上がりが続く。 このニュースを見て、多くの視聴者は「アメリカの大統領と会談するのだから、スーツにネクタイではないのか」とちょっとした違和感をおぼえたに違いない。自身もそうだった。軍事支援を得るための依頼の訪問であればなおさらだろう、と。ただ、逆に考えると、スーツにネクタイだったら、戦うウクライナ国民のモチベーションは下がったかもしれない。2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まると、ゼレンスキー氏はスーツとネクタイを脱ぎ捨て、ロシア軍と戦っている兵士たちと近い服装に着替えることで、国民との団結を示してきた。その姿勢は侵攻から300日を超えたいまも一貫している。

このニュースを見て、多くの視聴者は「アメリカの大統領と会談するのだから、スーツにネクタイではないのか」とちょっとした違和感をおぼえたに違いない。自身もそうだった。軍事支援を得るための依頼の訪問であればなおさらだろう、と。ただ、逆に考えると、スーツにネクタイだったら、戦うウクライナ国民のモチベーションは下がったかもしれない。2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まると、ゼレンスキー氏はスーツとネクタイを脱ぎ捨て、ロシア軍と戦っている兵士たちと近い服装に着替えることで、国民との団結を示してきた。その姿勢は侵攻から300日を超えたいまも一貫している。 員5万人が参加。さらに、9月下旬から1ヵ月ほどかけて、中国海軍とロシア海軍の艦船計7隻が日本列島を半周した。

員5万人が参加。さらに、9月下旬から1ヵ月ほどかけて、中国海軍とロシア海軍の艦船計7隻が日本列島を半周した。 読売新聞Web版(4月21日付)によると、このICBMは射程1万1000㌔以上、重量200㌧を超える重量があり、10以上の核弾頭の搭載が可能とされる。弾頭部分をマッハ20(時速約2万4500㌔)で滑空飛行させ、既存のアメリカのミサイル防衛網での迎撃は困難とも指摘される。ロシア大統領府の発表として、プーチン大統領は「ロシアの安全を確保し、攻撃的な言動でロシアを脅かす人々に再考を迫るだろう」と述べ、ウクライナ侵攻を受けて対露制裁を科している米欧をけん制した。

読売新聞Web版(4月21日付)によると、このICBMは射程1万1000㌔以上、重量200㌧を超える重量があり、10以上の核弾頭の搭載が可能とされる。弾頭部分をマッハ20(時速約2万4500㌔)で滑空飛行させ、既存のアメリカのミサイル防衛網での迎撃は困難とも指摘される。ロシア大統領府の発表として、プーチン大統領は「ロシアの安全を確保し、攻撃的な言動でロシアを脅かす人々に再考を迫るだろう」と述べ、ウクライナ侵攻を受けて対露制裁を科している米欧をけん制した。 うに、ロシアのウクライナ侵攻によって、トウモロコシの主産地ウクライナからの輸出減や物流混乱が続いている。もう一つが、鳥インフルエンザの感染が過去最多の処分数となった2年前を超えるペースで急拡大していて、出荷量そのものが減少していることも背景にあるようだ。

うに、ロシアのウクライナ侵攻によって、トウモロコシの主産地ウクライナからの輸出減や物流混乱が続いている。もう一つが、鳥インフルエンザの感染が過去最多の処分数となった2年前を超えるペースで急拡大していて、出荷量そのものが減少していることも背景にあるようだ。