★「アメリカ第一主義」掲げどこまで突っ走るのか トランプ政権の外交・経済の行方

この記事を読んでおそらく世界の多くの人は「もうトランプを信じることはできない。アメリカを頼ってはいけない」と思ったのではないだろうか。メディア各社は、アメリカのトランプ政権当局者のコメントとして、ウクライナに対するすべての軍事支援を停止したことを明らかにしたと報じている。2月28日に行われたトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領による首脳会談で両者が決裂したことを受けてのトランプ政権の対抗措置とみられると述べている。

アメリカのCNNニュースは「Trump pauses military aid to Ukraine after Oval Office argument with Zelensky, White House official says」(CNNニュー ス公式サイト)の見出しで報道=写真=。この中で、「ここ数週間、トランプ大統領はロシアのプーチン大統領の論点に同調し、ウクライナが戦争を始めたと虚偽の主張をし、ゼレンスキーを独裁者と非難しているが、軍事援助の供給を停止するという彼の決定は、紛争のバランスに現実的な結果をもたらし、プーチンの影響力を強化する可能性のある動きである」と述べ、トランプ氏はプーチン氏を利する動きに転じていると伝えている。

ス公式サイト)の見出しで報道=写真=。この中で、「ここ数週間、トランプ大統領はロシアのプーチン大統領の論点に同調し、ウクライナが戦争を始めたと虚偽の主張をし、ゼレンスキーを独裁者と非難しているが、軍事援助の供給を停止するという彼の決定は、紛争のバランスに現実的な結果をもたらし、プーチンの影響力を強化する可能性のある動きである」と述べ、トランプ氏はプーチン氏を利する動きに転じていると伝えている。

アメリカのウォールストーリートジャーナルは、ウクライナが軍事支援を失えば、地対地ミサイル「ATACMS」といった長い射程の兵器などが使えなくなり、現在の戦力でロシアと戦えるのはことし半ばまでとみられる、と予測している(4日付・メディア各社の報道)。トランプ氏の外交政策は、ロシアによるウクライナ侵攻を終わらせるために、まずウクライナを降参させて和平交渉にゼレンスキー氏を引きずり出す、という狙いがあるのだろうか。

トランプ氏の経済政策でも、難題を課して相手を翻弄させ交渉を優位に進めるという同じストーリーが読める。メディア各社の報道によると、トランブ氏はホワイトハウスで記者団に、メキシコとカナダ両国への25%の関税措置を「4日に発動する」と明言した。2月に課した中国への関税は、さらに10%上乗せして20%とする大統領令にも署名した。3ヵ国に対する関税の強化で通商摩擦の激化になることは必至だろう。

また、上記の関税を引き上げる理由を説明する際、トランプ氏は日本に対しても、「中国とともに日本が通貨安を誘導してきた」と問題視する発言を述べ、通貨安を狙った為替操作が確認できれば関税を課して対抗する考えを示した。この発言が今度どのように波及していのか。アメリカ第一主義を掲げるトランプ氏の外交・経済の政策が実行段階に入り、世界で物議を醸している。冒頭の「もうトランプを信じることはできない。アメリカを頼ってはいけない」は、いわゆる同盟国の枠を超えて対応すべき日本の課題として浮上してきた。

⇒4日(火)夜・金沢の天気 あめ

また、ロシア大統領府は無人機による攻撃の試みはウクライナのゼレンスキー政権によるものだとして、「ロシアの大統領を狙ったテロ行為だ」と主張。そのうえで「ロシアは適切な時期と場所で報復する権利がある」と報復措置を取るとしている(同)。

また、ロシア大統領府は無人機による攻撃の試みはウクライナのゼレンスキー政権によるものだとして、「ロシアの大統領を狙ったテロ行為だ」と主張。そのうえで「ロシアは適切な時期と場所で報復する権利がある」と報復措置を取るとしている(同)。 ゃ」と心で叫んで体が熱くなってきた。8回で逆転されて、また「アカン」と気落ち。9回裏で大谷翔平選手がツーベースヒットで出塁して、「よっしゃ」と再び熱く気分が盛り上がり、村上宗隆選手の2点タイムリーヒットでサヨナラ勝ち。「三寒四温」の野球ドラマだ。

ゃ」と心で叫んで体が熱くなってきた。8回で逆転されて、また「アカン」と気落ち。9回裏で大谷翔平選手がツーベースヒットで出塁して、「よっしゃ」と再び熱く気分が盛り上がり、村上宗隆選手の2点タイムリーヒットでサヨナラ勝ち。「三寒四温」の野球ドラマだ。 脳会談を行うとの政府発表をテレビのニュースが伝えている。ウクライナへの連帯と支援を直接伝え、5月のG7広島サミットの議題の布石とする予定だろう。

脳会談を行うとの政府発表をテレビのニュースが伝えている。ウクライナへの連帯と支援を直接伝え、5月のG7広島サミットの議題の布石とする予定だろう。 これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」と述べるなど、各国からはロシアを非難する発言が相次いだ。

これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」と述べるなど、各国からはロシアを非難する発言が相次いだ。 に。ふだんとの違いはひとつ。私たちは奇跡を待たない。というのも、奇跡は自分でつくるものだからだ)」

に。ふだんとの違いはひとつ。私たちは奇跡を待たない。というのも、奇跡は自分でつくるものだからだ)」 国連のグテーレス事務総長がモスクワに行くべき時期は遅きに失しているのではないか。ロシアが軍事侵攻に踏み切った翌日の2月25日の安全保障理事会で、ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議案を採決したが、ロシアが拒否権を行使したため否決された。本来ならば、この時点で行くべきではなかったか。首都キーウ近郊ブチャなどで多数の市民の遺体が見つかり、また、東部ドネツク州クラマトルスクの鉄道駅が弾道ミサイルで攻撃され、避難民ら50人が死亡するなど、多数の民間人が犠牲になっている。このような事態に、むしろ国連の存在意義が問われている。

国連のグテーレス事務総長がモスクワに行くべき時期は遅きに失しているのではないか。ロシアが軍事侵攻に踏み切った翌日の2月25日の安全保障理事会で、ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議案を採決したが、ロシアが拒否権を行使したため否決された。本来ならば、この時点で行くべきではなかったか。首都キーウ近郊ブチャなどで多数の市民の遺体が見つかり、また、東部ドネツク州クラマトルスクの鉄道駅が弾道ミサイルで攻撃され、避難民ら50人が死亡するなど、多数の民間人が犠牲になっている。このような事態に、むしろ国連の存在意義が問われている。 国連の果たす役割は終わってしまったのか、国際法の時代は終わったのか、もし答えがノーなら、直ちに行動をとってほしいとゼレンスキー氏は述べた。安保理の拒否権が『死の権利』とならないよう、国連のシステムは直ちに改革されなければならないと語った。

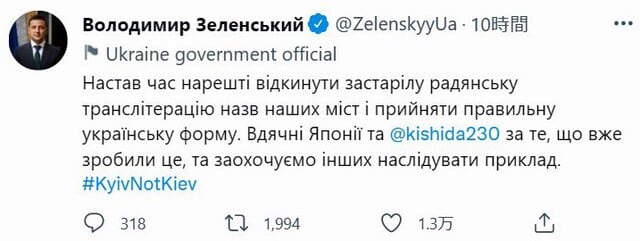

国連の果たす役割は終わってしまったのか、国際法の時代は終わったのか、もし答えがノーなら、直ちに行動をとってほしいとゼレンスキー氏は述べた。安保理の拒否権が『死の権利』とならないよう、国連のシステムは直ちに改革されなければならないと語った。 外務省とすれば、ゼレンスキー大統領がアジアで初めての国会演説(オンライン、3月23日)を日本で行ったことの意義を重く受け止めているのかもしれない。日本側のこの動きに関して、ゼレンスキー大統領はさっそくにツイッター=写真=で反応している。

外務省とすれば、ゼレンスキー大統領がアジアで初めての国会演説(オンライン、3月23日)を日本で行ったことの意義を重く受け止めているのかもしれない。日本側のこの動きに関して、ゼレンスキー大統領はさっそくにツイッター=写真=で反応している。 もちろん、ゼレンスキー氏は国賓ではなかったが、緊急を要する国際情勢の中で日本はG7の一員としてウクライナを支援している。その当事国の大統領から感謝の意を表したいとオファーがあれば、断る理由はないだろう。外交上の決まりで元首のスピーチの通訳はそれぞれの国の通訳者が行っている。今回も在日ウクライナ大使館の職員がゼレンスキー氏の演説を同時通訳した(24日付・朝日新聞)。

もちろん、ゼレンスキー氏は国賓ではなかったが、緊急を要する国際情勢の中で日本はG7の一員としてウクライナを支援している。その当事国の大統領から感謝の意を表したいとオファーがあれば、断る理由はないだろう。外交上の決まりで元首のスピーチの通訳はそれぞれの国の通訳者が行っている。今回も在日ウクライナ大使館の職員がゼレンスキー氏の演説を同時通訳した(24日付・朝日新聞)。 午後6時からのスピーチに耳を傾ける。12分間ほどの演説だった。印象に残ったフレーズをいくつか。「ウクライナと日本は飛行機で15時間かかるが、お互いの自由を感じる気持ちに差はない。生きる意欲に差はない。日本がすぐに援助の手を差し伸べてくれたことに感謝している」「日本はアジアで初めてロシアに圧力をかけた」とロシアに対する制裁の継続を求めた。

午後6時からのスピーチに耳を傾ける。12分間ほどの演説だった。印象に残ったフレーズをいくつか。「ウクライナと日本は飛行機で15時間かかるが、お互いの自由を感じる気持ちに差はない。生きる意欲に差はない。日本がすぐに援助の手を差し伸べてくれたことに感謝している」「日本はアジアで初めてロシアに圧力をかけた」とロシアに対する制裁の継続を求めた。