★「復興先導プロジェクト」って何だ~1 震災遺構のこと

能登半島地震から140日余りとなる。石川県はきのう20日、復旧・復興本部会議を開き、馳知事がこれまで繰り返し述べてきた「創造的復興」に向けた計画案をまとめた。その計画案は「石川県創造的復興プラン (仮称)」として県庁公式サイトで公開されているので、自身の解釈でまとめてみる。

創造的復興プランのスローガンは「能登が示す、ふるさとの未来 Noto, the future of country」。新しい能登を創造する夢のある思い切ったプロジェクトを『創造的復興リーディングプロジェクト』と位置付ける。4つの柱で構成される。▽教訓を踏まえた災害に強い地域づくり、▽ 能登の特色ある生業(なりわい)の再建、▽暮らしとコミュニティの再建、▽誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

創造的復興プランのスローガンは「能登が示す、ふるさとの未来 Noto, the future of country」。新しい能登を創造する夢のある思い切ったプロジェクトを『創造的復興リーディングプロジェクト』と位置付ける。4つの柱で構成される。▽教訓を踏まえた災害に強い地域づくり、▽ 能登の特色ある生業(なりわい)の再建、▽暮らしとコミュニティの再建、▽誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり

リーディングプロジェクトの具体的な施策は13の取り組みとして示されている。

【1】復興プロセスを活かした関係人口の拡大

【2】能登サテライトキャンパス構想の推進

【3】能登に誇りと愛着が持てるような「学び」の場づくり

【4】新たな視点に立ったインフラの強靭化

【5】 自立・分散型エネルギーの活用などグリーンイノベーションの推進

【6】 のと里山空港の拠点機能の強化

【7】利用者目線に立った持続可能な地域公共交通

【8】奥能登版デジタルライフラインの構築

【9】能登の「祭り」の再興

【10】震災遺構の地域資源化に向けた取り組み

【11】能登半島国定公園のリ・デザイン

【12】トキが舞う能登の実現

【13】産学官が連携した復興に向けた取り組みの推進

以上の取り組みを読んで、自身にピンと来たのは【10】と【12】だろうか。被災地をこの目で確かめるため元日からこれまで17回現地をめぐっているが、被災地を見ようと訪れている人が回を重ねるごとに増えている印象がある。インバウンドの人たちもよく目にする。戦災地や被災地を訪れることを欧米の人たちは「ダークツーリズム(Dark tourism)」と称して、現地では最初に死者に対して哀悼の祈りを捧げてから見学に入る。復旧・復興ですべてを撤去するのではなく、特徴的な現場を遺構としてのこし、世界の人たちに震災を語り継ぐ場として提供してもよいと思う。

もちろん、震災遺構については行政が勝手に決めることではない。被災地の人たちの心情に配慮し、丁寧に合意形成を図りながら作業を進めていくことになるだろう。この創造的復興リーディングプロジェクトについて、シリーズで考えてみたい。

(※ 写真は、3月22日に天皇、皇后両陛下が多くの犠牲者が出た輪島・朝市通りを訪れ黙礼をされた=宮内庁公式サイト「被災地お見舞い」より)

⇒21日(火)午前・金沢の天気 くもり

金沢に住む者にとって、冬の訪れを告げるのは何と言っても兼六園の「雪吊り」ではないだろうか。毎年11月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に施される=写真、撮影は去年11月=。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。まるで天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見える。

金沢に住む者にとって、冬の訪れを告げるのは何と言っても兼六園の「雪吊り」ではないだろうか。毎年11月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に施される=写真、撮影は去年11月=。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。まるで天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見える。 テーマだったので、生成AIのことは紹介していなかった。今はAI導入の成功事例として広く紹介されている。

テーマだったので、生成AIのことは紹介していなかった。今はAI導入の成功事例として広く紹介されている。 が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。

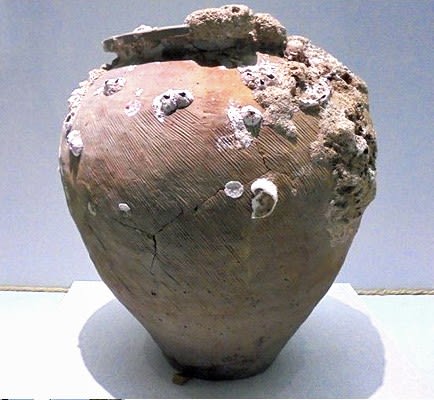

が、近代に入り交通体系が水運から陸運中心へとシフトしたことで、「さいはて」の地となった。そこで、北川氏はアーチストたちと岬や断崖絶壁、そして鉄道の跡地や空き家など忘れ去られた場所に赴き、過疎地における芸術の可能性と潜在力を引き出してきた。 新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。

新型コロナウイルス感染拡大で一年延期となった2021年の第2回展で、北川氏は家仕舞いが始まった市内65軒の家々から1600点もの民具を集めて、モノが主役の博物館と劇場が一体化した劇場型博物館『スズ・シアター・ミュージアム』を造った。8組のアーティストが民具を活用して、「空間芸術」として展示している。 記事では「町の広報担当者は、このモニュメントは観光名所となり、能登のイカを宣伝する長期戦略の一部となるだろうと話している」と日本のメディアに語ったコメントを記載している。 おそらく、担当したBBC記者は現地を訪れて取材したのではなく、提携している日本のメディアの記事を引用し、ユー・チューブ動画を使ってニュースを構成したのだろう。

記事では「町の広報担当者は、このモニュメントは観光名所となり、能登のイカを宣伝する長期戦略の一部となるだろうと話している」と日本のメディアに語ったコメントを記載している。 おそらく、担当したBBC記者は現地を訪れて取材したのではなく、提携している日本のメディアの記事を引用し、ユー・チューブ動画を使ってニュースを構成したのだろう。