★イフガオの絶景と未来可能性~下~

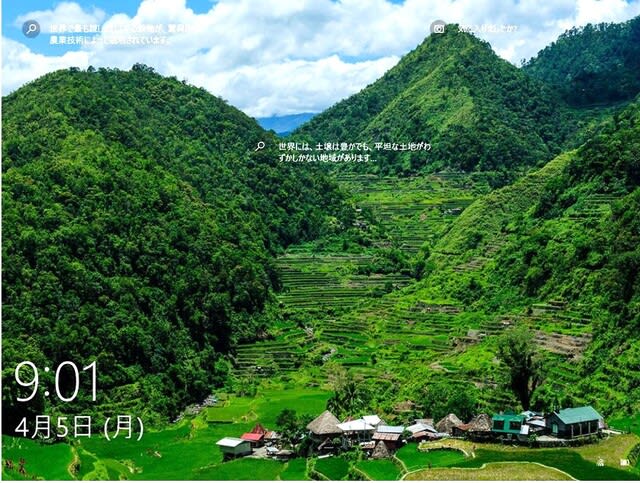

フィリピン・ルソン島のイフガオの棚田は、ユネスコやFAOにより国際的に評価を受け世界遺産や世界農業遺産(GIAHS)に登録されているものの、若者の農業離れやマニラなど都市部への流出により、耕作放棄地の増加が懸念されている。地域の生活・文化を維持し、「天国への階段」とも称される絶景の棚田群をどう守るか。JICAや世界のNGOが懸命になって、地域を支援している。

実は、イフガオとはスケールは違うが同様の課題を有しているのが、能登半島だ。担い手が減り、田んぼを始め、山林や畑、地域の祭り文化も後継者がいないというところが目立っている。そこで、金沢大学と自治体は連携して2007年から、若者たちに地域の価値を理解してもらい、地域資源をどのように活用するかを考え、実践する人材を育てる「能登里山里海マイスター育成プログラム」(現在「能登里山里海SDGsマイスタープログラム」)に取り組んでいる。スタート時のプロジェクトリーダーは中村浩二教授(当時)だった。

人材育成プログラムで見えてきた「ボトムアップ民族」の力強さ

この能登で取り組みを、中村教授がフィリピン大学の教授たちに紹介したのがきっかけとなり、能登の人材養成を取り組みをイフガオでも活かせないだろうかと訪れたのが、前回のブログで述べた2012年1月の訪問だった。

大きく動いたのは2013年5月だった。能登の七尾市でFAO主催の 世界農業遺産(GIAHS)国際フォーラムが開催され、「能登コミュニケ(共同声明)」が採択された。その内容の一つが「先進国と開発途上国の間の認定地域の結びつきを促進する」との勧告だった。開催地の能登GIAHSはどう取り組めよいのか、議論となった。中村教授が提案したのは、能登とイフガオの連携、そして持続可能な地域づくりに欠かせない人材育成事業のイフガオでの展開だった。JICAへの事業申請に取り掛かり、実施主体を金沢大学、さらに能登と佐渡の世界農業遺産の関係者を交えた「イフガオGIAHS支援協議会」を結成することですそ野を広げた、JICAの採択を受け、2014年2月からフガオ里山マイスター養成プログラム事業が始まった。

現地イフガオでは、「イフガオGIAHS持続発展協議会」が設立され、イフガオ州、イフガオ大学、フィリピン大学、地元4自治体(バナウェ、ホンデュアン、マユヤオ、キアンガン)、政府機関のイフガオ州事務所が参加。 会長にイフガオ州知事が就いた。この年の3月に「イフガオ里山マイスター養成プログラム」が開講した。面接で社会人の受講生20人が選ばれた。月に一度、1泊2日の泊りがけ での研修だ。カリキュラムに沿って学ぶ。里山概論や土地利用、生態学的な視点、伝統的なコメづくり、地元食材の料理法などを学んでいる。その上で、イフガオ棚田を保全し、活性化することを自らのテーマとして選び、調査し、議論を重ねた。

での研修だ。カリキュラムに沿って学ぶ。里山概論や土地利用、生態学的な視点、伝統的なコメづくり、地元食材の料理法などを学んでいる。その上で、イフガオ棚田を保全し、活性化することを自らのテーマとして選び、調査し、議論を重ねた。

9月には能登での研修が組まれ、能登のマイスタープログラムの交流や先進地視察など行う。この年の受講生のうち10人が能登を訪れた。輪島市の千枚田では稲刈りを体験した。イフガオの稲は背丈が高く、カミソリのような道具で稲穂の部分のみ刈り取っており、カマを使って根元から刈る伝統的な日本式の稲刈りは初めて=写真・上=。イフガオの民族衣装を着た受講生たちは、収穫に感謝する歌と踊りを披露した。

11月、受講生たちは課題研究の中間発表を行った。マリヤ・ナユサンさん=保育士=のテーマは「離乳食に活用する伝統のコメ品種」。保育士の立場から、離乳食の歴史を調べ、乳児の発育によいイフガオ伝統コメ品種を比較調査している。マイラ・ワチャイナさん=家事手伝い・主婦=のテーマは「伝統品種米の醸造加工」。親族が遺した伝統のライスワイン製造器を活用し、イネ品種やイースト菌の違いによる酒味やコクを調査。売上の一部を棚田保全に役立てる販売システムを研 究していた。発表を聴いたイフガオ州知事のハバウエル氏は「州の発展に役立つものばかりだ。ぜひ実行してほしい。予算を考えたい」と賛辞を送った。

究していた。発表を聴いたイフガオ州知事のハバウエル氏は「州の発展に役立つものばかりだ。ぜひ実行してほしい。予算を考えたい」と賛辞を送った。

そして、2015年3月、1期生の修了式が国立イフガオ大学で執り行われた=写真・下=。1年間の講義とフィールド実習、能登研修、卒業課題研究を修了した14人一人ひとりに中村教授から修了証書が手渡された。ハバウエル知事は祝辞で、同州でも地域活性化の人材養成はまったなしの課題になっていると人材育成プログラムに期待を寄せた。

その後、ワチャイナさんのライスワインはどう展開しているのか。ライスワインはで家々の酒だったが、同じ酵母による品質の基準化と瓶詰の商品ラベルを統一化を図り、共同出荷する体制を整えて販売を始めた。品質のラベルの統一化は能登での研修でヒントを得た。今はコメ農家と契約で品質の向上に取り組んでいる。イフガオで新たなライスワイン・ビジネスが生まれたのだ。

2012年1月、壮大な棚田を見上げて、「イフガオはいつまで持つのか」が第一印象だった。「ところがどっこい」である。今では、女性たちによるライスワインの共同販売や、特産の黒ブタのブランド化、田んぼでのドジョウの養殖、棚田を守る運動などマイスター修了生たちによるアクティブな活動が目立つようになってきた。それも、トップダウン型ではなく、ボトムアップ型の動きなのである。2000年前に「天国への階段」をつくり上げたのは一部の権力者ではなく、民のチカラだったとイフガオの人々は自負する。まさに、「ボトムアップ民族」ではないかと考察している。

2020年現在で修了生は100人を超え、2021年からは国立イフガオ大学の社会人教育プログラムとしてイフガオ里山マイスター養成プログラムは継続される。

⇒6日(火)午前・金沢の天気 はれ

ルソン島中央のコルディレラ山脈の中央に位置するイフガオ族の村、バナウエに着いた。2000年前に造られたとされる棚田は「天国への階段」とも呼ばれている。最初に見た村の光景は、半世紀前の奥能登の農村のようだった。男の子は青ばなを垂らして鬼ごっこに興じている。女子はたらいと板で洗濯をしている。赤ん坊をおんぶしながら。ニワトリは放し飼いでエサをついばんでいる。七面鳥も放し飼い、ヤギも。家族の様子、動物たちの様子は先に述べた「昭和30年代の明るい農村」なのだ。

ルソン島中央のコルディレラ山脈の中央に位置するイフガオ族の村、バナウエに着いた。2000年前に造られたとされる棚田は「天国への階段」とも呼ばれている。最初に見た村の光景は、半世紀前の奥能登の農村のようだった。男の子は青ばなを垂らして鬼ごっこに興じている。女子はたらいと板で洗濯をしている。赤ん坊をおんぶしながら。ニワトリは放し飼いでエサをついばんでいる。七面鳥も放し飼い、ヤギも。家族の様子、動物たちの様子は先に述べた「昭和30年代の明るい農村」なのだ。