☆能登さいはての国際芸術祭を巡る~1 シンボルアート

能登半島の尖端にある珠洲(すず)市で「奥能登国際芸術祭2023」(9月23日-11月12日)が始まった。2017年に初めて開かれた国際芸術祭は3年に一度のトリエンナーレで開催されている。2020年はコロナ禍で1年間延期となり、翌年に「奥能登国際芸術祭2020+」として開催。3回目のことしは5月5日にマグニチュード6.5、震度6強の地震に見舞われて開催が危ぶまれたものの、会期を当初より3週間遅らせて開催にこぎつけた。14の国・地域のアーティストたちによる61作品が市内各所で展示されている。

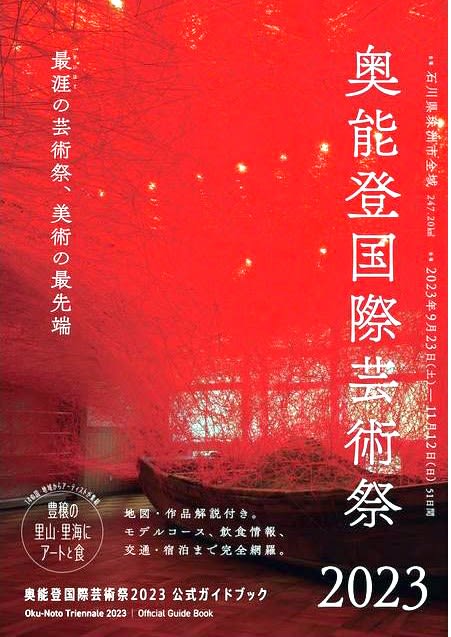

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

以下、ボランティアガイドの説明。作者の名前は「塩田」。珠洲の海岸には伝統的な揚げ浜式塩田があり、自分のルーツにつながるとインスピレーションを感じて、塩田が広がるこの地で創作活動に入ったそうだ。『時を運ぶ船』という作品名は塩田氏が珠洲のこの地域に伝わる歴史秘話を聴いて名付けたのだという。戦時中、地元のある浜士(製塩者)が軍か ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

海岸沿いで目立つのは、鳥居をモチーフとしたファイグ・アフメッド氏(アゼルバイジャン)の作品『自身への扉』=写真・下=。ガイドブックによると、作品は日の出と日の入りの間に立ち、人生における2つの側面を表現しているのだという。光を反射するスパンコールの鳥居をくぐると風の音が聞こえ、そして波が打ち寄せる。まるで、人生の「門」をくぐるという儀式のようだ。見学した時間は夕方午後5時を回っていたので、人生の黄昏時の門をくぐったことになるのだろうか。

⇒25日(月)午前・金沢の天気 はれ時々くもり

が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。

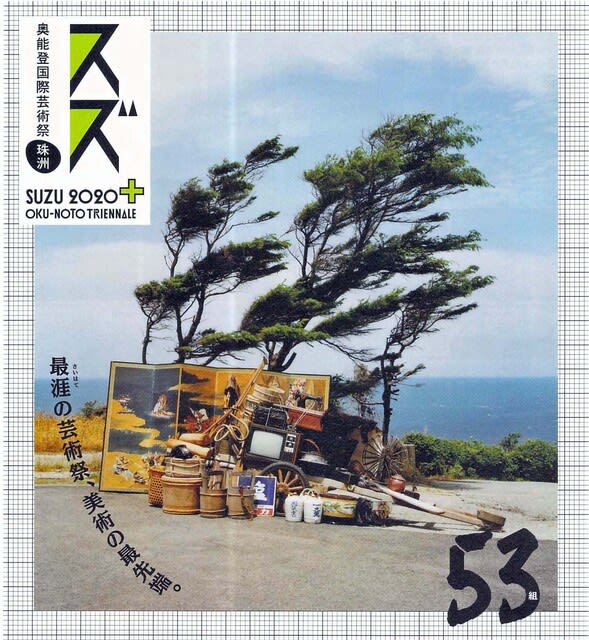

が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。 パンフのメインの写真は、風でうなだれた海辺の松の木の下に六曲屏風や木桶、旧式のテレビ、壺などが置かれたものだ=写真=。よく見ると、「塩」と書かれた看板がある。珠洲は揚げ浜式塩田が栄えた土地なので、この家はかつてその塩を販売していた家なのかと想像した。不思議なもので、古い家具や道具などを見ると、つい、それを使っていた人々や生業、日常というもの思い浮かべてしまうものだ。では、それをどのようにアートにするのか。

パンフのメインの写真は、風でうなだれた海辺の松の木の下に六曲屏風や木桶、旧式のテレビ、壺などが置かれたものだ=写真=。よく見ると、「塩」と書かれた看板がある。珠洲は揚げ浜式塩田が栄えた土地なので、この家はかつてその塩を販売していた家なのかと想像した。不思議なもので、古い家具や道具などを見ると、つい、それを使っていた人々や生業、日常というもの思い浮かべてしまうものだ。では、それをどのようにアートにするのか。