☆2023卯年・飛躍の年に ~社会~

金沢の正月3が日は寒波や積雪もなく、わりと穏やかな天気続いた。あす4日は仕事始めなので、年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュなのか、国道8号や北陸自動車道の金沢西ICの周辺はずいぶんと混み合っていた。

~エッと驚くジャイアントスイグン、ホッと和むアマメハギ~

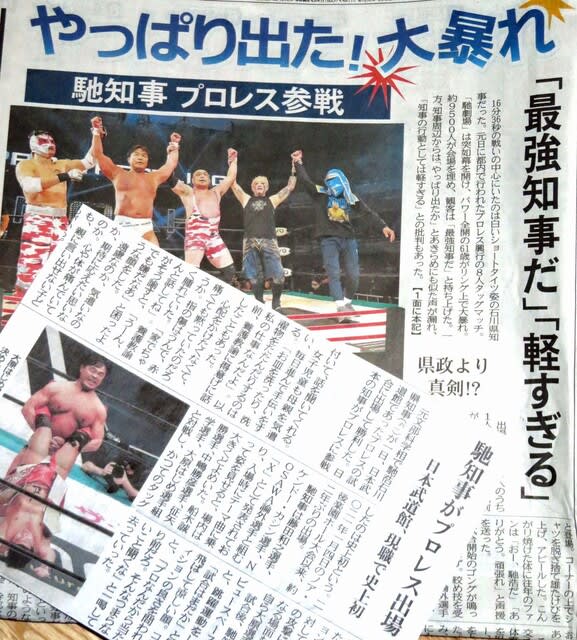

エッと驚くニュースもあった。地元メディアによると、去年3月に石川県知事選に当選した元プロレスラーの馳浩知事が元旦に東京の日本武道館で開催されたプロレス興行の試合に参戦し、得意技のジャイアントスイグンなどで会場を沸かせた、という(3日付・北國新聞、北陸中日新聞)=写真・上=。正月の休暇中だったとはいえ、周囲は当然、けがなどの負傷を心配し止めるよう進言したただろう。それを押し切って、リングに立ったようだ。

エッと驚くニュースもあった。地元メディアによると、去年3月に石川県知事選に当選した元プロレスラーの馳浩知事が元旦に東京の日本武道館で開催されたプロレス興行の試合に参戦し、得意技のジャイアントスイグンなどで会場を沸かせた、という(3日付・北國新聞、北陸中日新聞)=写真・上=。正月の休暇中だったとはいえ、周囲は当然、けがなどの負傷を心配し止めるよう進言したただろう。それを押し切って、リングに立ったようだ。

去年8月4日に県内を襲った豪雨のとき、馳知事は日本三名山の白山(標高2702㍍)の国立公園指定60周年を記念し、知事自ら白山の魅力をPRするために登山。途中の山あいで孤立状態になるというハプニングに見舞われている。気象情報を収集した上で、登山を中止すべき判断もあったのではないかと、当時、知事の登山は物議を醸した。馳氏のジャイアントスイングに周囲が振り回されている印象だ。

能登の正月の行事といえば、輪島市や能登町に伝わる厄除けの伝統行事「アマメハギ」だ。新暦や旧暦で開催日が地域によって異なる。輪島市門前町皆月では毎年1月2日に行われ、天狗や猿などの面を着けた男衆が集落の家々を回る。当地では、アマメは囲炉裏で長く座っていると、足にできる「火だこ」を指す。節分の夜に、鬼が来て、そのアマメをハギ(剥ぎ)にくるという意味がある。木の包丁で木桶をたたきながら、「なまけ者はおらんか」などと大声を出す。すると、そこにいる園児や幼児が怖がり泣き叫ぶ。その場を収めるために親がアマメハギの鬼にお年玉を渡すという光景が繰り広げられる。(※写真・下は、輪島市観光科・観光協会公式サイト「輪島たび結び」より)

能登の正月の行事といえば、輪島市や能登町に伝わる厄除けの伝統行事「アマメハギ」だ。新暦や旧暦で開催日が地域によって異なる。輪島市門前町皆月では毎年1月2日に行われ、天狗や猿などの面を着けた男衆が集落の家々を回る。当地では、アマメは囲炉裏で長く座っていると、足にできる「火だこ」を指す。節分の夜に、鬼が来て、そのアマメをハギ(剥ぎ)にくるという意味がある。木の包丁で木桶をたたきながら、「なまけ者はおらんか」などと大声を出す。すると、そこにいる園児や幼児が怖がり泣き叫ぶ。その場を収めるために親がアマメハギの鬼にお年玉を渡すという光景が繰り広げられる。(※写真・下は、輪島市観光科・観光協会公式サイト「輪島たび結び」より)

能登半島のアマメハギや秋田・男鹿半島のナマハゲは2018年にユネスコの無形文化遺産に日本古来の「来訪神 仮面・仮装の神々(Raiho-shin, ritual visits of deities in masks and costumes)」として登録されている。能登にはユネスコ無形文化遺産だけでなく、FAOの世界農業遺産(GIAHS)という国際評価もある。SDGsに熱心に取り組む自治体もある。「能登は上質なタイムカプセル」(坂本二郎・金沢大学教授)と評価されている。伝統文化や行事、産業を持続可能なカタチで引き継ぐ文化風土が能登にはあり、そうした風土がグローバルな価値として再評価を受けている。

⇒3日(火)夜・金沢の天気 くもり時々あめ