☆北のICBM発射と核実験はこのタイミングか

朝鮮戦争は終わっていない。1953年7月にアメリカなど国連軍と中国・北朝鮮の連合軍が休戦協定に署名した。まもなく69年になるが、平和条約ではなく休戦協定であるため、韓国と北朝鮮は現在も形式上は戦争状態にあることに変わりない。

そうなると、アメリカ世論もアフガンのケースと同様にいつまで韓国に軍隊を駐在させる必要があるのかと撤退の声が高まる。北朝鮮の狙いはそこにあるのではないだろうか。

前置きが長くなった。アメリカのバイデン大統領は今月20日に韓国を訪れ、尹錫悦大統領と会談し、22日に日本を訪れ、24日に東京都内で日米豪印(クアッド)首脳会合に出席する予定だ。CNNニュースWeb版日本語(5月18日付)によると、アメリカ情報当局の担当者の話として、北朝鮮は今後48~96時間のうちにICBM(大陸間弾道ミサイル)の発射実験を行う準備を進めているとみられる。平壌近郊にある発射場の衛星画像から、過去の実験に向けた準備期間と同じ動きがみられるという。足場などの設置作業や燃料、車両や人員の動きを指すとみられる。北朝鮮は今月4日にICBMを発射している。また、豊渓里(プンゲリ)核実験場でも準備が進んでいるとみられ、今月中に地下核実験を実施する可能性もあると当局者は指摘している、と伝えている。

前置きが長くなった。アメリカのバイデン大統領は今月20日に韓国を訪れ、尹錫悦大統領と会談し、22日に日本を訪れ、24日に東京都内で日米豪印(クアッド)首脳会合に出席する予定だ。CNNニュースWeb版日本語(5月18日付)によると、アメリカ情報当局の担当者の話として、北朝鮮は今後48~96時間のうちにICBM(大陸間弾道ミサイル)の発射実験を行う準備を進めているとみられる。平壌近郊にある発射場の衛星画像から、過去の実験に向けた準備期間と同じ動きがみられるという。足場などの設置作業や燃料、車両や人員の動きを指すとみられる。北朝鮮は今月4日にICBMを発射している。また、豊渓里(プンゲリ)核実験場でも準備が進んでいるとみられ、今月中に地下核実験を実施する可能性もあると当局者は指摘している、と伝えている。

一方、北朝鮮では新型コロナウイルスとみられる発熱症状の拡大が止まらない。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」(18日付)は発熱者が相次ぎ、17日午後6時までの1日で、新たに23万2800人余りに症状が確認され6人が死亡したと伝えた。先月下旬以降の発熱者の累計は171万5900人余り、死者は62人に上っている(18日付・NHKニュースWeb版)。

普通に考えれば、国内がコロナ禍でパンデミック状態にあれば、ICBM発射や核実験は人心を惑わすことにもなり中止するだろう。北朝鮮国営メディアは5月4日、7日、12日に発射した弾道ミサイルについて、3回とも公表を控えている。公表を控えてでも、ICBM発射や核実験は続けるということか。先月25日に「朝鮮人民革命軍」創設90年にあわせて軍事パレードを開催した金正恩総書記は「核戦力を最速ペースで強化・開発するため、措置を取り続ける」と表明している(4月26日付・BBCニュースWeb版日本語)。あさって20日の米韓首脳会談に向けて、か。朝鮮戦争は終わっていない。

(※写真は、ことし3月25日付・BBCニュースWeb版が「N Korea claims successful launch of ‘monster missile’ Hwasong-17」の見出しで報じた、全長23㍍の「モンスター・ミサイル」)

⇒18日(水)夜・中能登町の天気 はれ

ベリアを往復する。この季節は、冬場をオーストラリア周辺で過ごした渡り鳥が夏場の産卵のためにシベリアで行うに向かう。その途中に能登半島に立ち寄る。

ベリアを往復する。この季節は、冬場をオーストラリア周辺で過ごした渡り鳥が夏場の産卵のためにシベリアで行うに向かう。その途中に能登半島に立ち寄る。 北朝鮮は人口が2500万人とされる。これまでのニュースでも報じられているように、2年以上にわたって国境を封鎖し、食糧は限られていて多くの人々は栄養失調の状態にある。医薬品も不足し、医療制度そのものも貧弱とされる。最悪のケースを想定すると、ロックダウンによって多くの人々が自宅で瀕死の状態に追い込まれる可能性さえある。

北朝鮮は人口が2500万人とされる。これまでのニュースでも報じられているように、2年以上にわたって国境を封鎖し、食糧は限られていて多くの人々は栄養失調の状態にある。医薬品も不足し、医療制度そのものも貧弱とされる。最悪のケースを想定すると、ロックダウンによって多くの人々が自宅で瀕死の状態に追い込まれる可能性さえある。 その後、マスク氏はツイッターの買収合意を取り付ける。BBCニュースWeb版(4月26日付)によると、ツイッターの取締役会はマスク氏による買収提案を受け入れることで合意。買収総額は440億㌦となる見込み。同社は上場廃止となるため、買収案について株主の承認を求め、買収手続きは年内に完了する見通し。マスク氏は「言論の自由は機能する民主主義の礎石で、ツイッターは人類の未来に不可欠な事柄が議論されるデジタルの町の広場だ」と意欲を示した。

その後、マスク氏はツイッターの買収合意を取り付ける。BBCニュースWeb版(4月26日付)によると、ツイッターの取締役会はマスク氏による買収提案を受け入れることで合意。買収総額は440億㌦となる見込み。同社は上場廃止となるため、買収案について株主の承認を求め、買収手続きは年内に完了する見通し。マスク氏は「言論の自由は機能する民主主義の礎石で、ツイッターは人類の未来に不可欠な事柄が議論されるデジタルの町の広場だ」と意欲を示した。 った。その後、世界の政治家がトランプ氏を見習うようにSNS活用を始め、いまでは政治家の必須アイテムになっている。

った。その後、世界の政治家がトランプ氏を見習うようにSNS活用を始め、いまでは政治家の必須アイテムになっている。 環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。

環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。 ウクライナ侵攻は自分たちを守るための行動だったと正当化している点が気になった。「われわれの責務は、ナチズムを倒し、世界規模の戦争の恐怖が繰り返されないよう、油断せず、あらゆる努力をするよう言い残した人たちの記憶を、大切にすることだ。だからこそ、国際関係におけるあらゆる立場の違いにもかかわらず、ロシアは常に、平等かつ不可分の安全保障体制、すなわち国際社会全体にとって必要不可欠な体制を構築するよう呼びかけてきた」(9日付・NHKニュースWeb版)

ウクライナ侵攻は自分たちを守るための行動だったと正当化している点が気になった。「われわれの責務は、ナチズムを倒し、世界規模の戦争の恐怖が繰り返されないよう、油断せず、あらゆる努力をするよう言い残した人たちの記憶を、大切にすることだ。だからこそ、国際関係におけるあらゆる立場の違いにもかかわらず、ロシアは常に、平等かつ不可分の安全保障体制、すなわち国際社会全体にとって必要不可欠な体制を構築するよう呼びかけてきた」(9日付・NHKニュースWeb版) 株価の値下がりが止まらない。きょうの東京株式の日経平均は前週末比で684円安の2万6319円だった。きょうはアメリカのインフレ懸念でFRBが金融引き締めを加速するとの警戒感のようだが、ロシア関連も気になる。ことし1月5日に2万9332円をつけ、上がり相場の気配もあったが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が2月24日に始まって75日、戦況はドロ沼と化している。きょう岸田総理はG7の各国と足並みをそろえてロシア産石油の輸入を原則禁止とする発表した(9日付・NHKニュースWeb版)。日本は原油の輸入の3.6%をロシアに頼っている。これが、さらに経済にどう影響を与えるか。

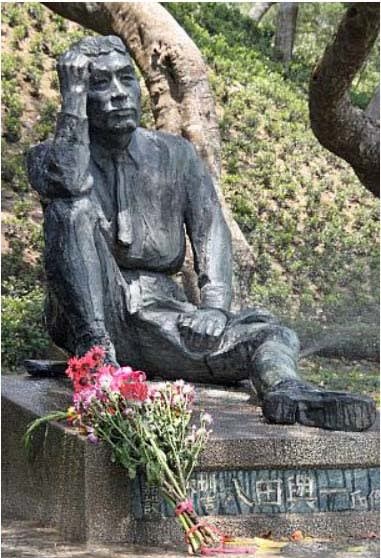

株価の値下がりが止まらない。きょうの東京株式の日経平均は前週末比で684円安の2万6319円だった。きょうはアメリカのインフレ懸念でFRBが金融引き締めを加速するとの警戒感のようだが、ロシア関連も気になる。ことし1月5日に2万9332円をつけ、上がり相場の気配もあったが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が2月24日に始まって75日、戦況はドロ沼と化している。きょう岸田総理はG7の各国と足並みをそろえてロシア産石油の輸入を原則禁止とする発表した(9日付・NHKニュースWeb版)。日本は原油の輸入の3.6%をロシアに頼っている。これが、さらに経済にどう影響を与えるか。 烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成した。ただ、日本国内では1923年に関東大震災があり、ダム建設のリ-ダーだった八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事だったと伝わっている。当時としてはアジア最大級のダムで、同時に造られた灌漑施設によって周辺の地域は台湾の主要な穀倉地帯となり、現在も農業だけでなく工業用水や生活用水として利用されている。

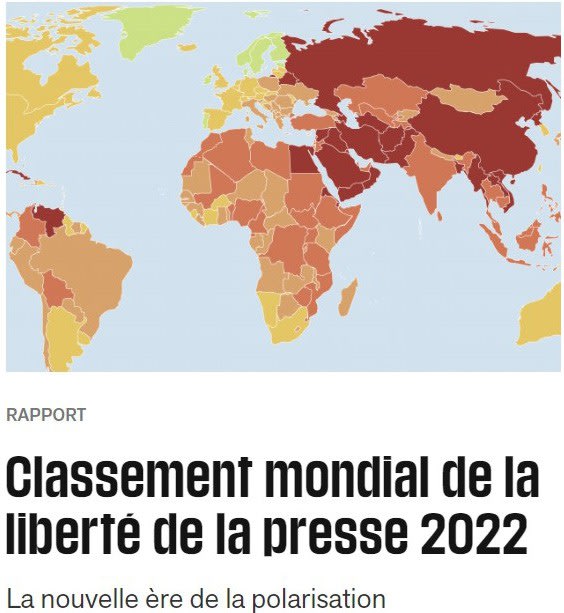

烏山頭ダムは10年の歳月をかけて1930年に完成した。ただ、日本国内では1923年に関東大震災があり、ダム建設のリ-ダーだった八田にとっては予算的にも想像を絶する難工事だったと伝わっている。当時としてはアジア最大級のダムで、同時に造られた灌漑施設によって周辺の地域は台湾の主要な穀倉地帯となり、現在も農業だけでなく工業用水や生活用水として利用されている。 国境なき記者団による日本の報道自由度ランキングが低い理由の一つに、紛争地への記者の派遣が少ないことがこれまで指摘されている。確かに、きょうの紙面を見る限り、ウクライナ関連の現地からの記事は上記の4社のうち1社だ。日本のテレビ局や新聞社、いわゆる「組織ジャーナリズム」は原則として紛争地への記者の派遣を認めていない。組織としては危険な場所に記者を派遣することはコンプライアンス(法令順守)に反するということがベースにある。

国境なき記者団による日本の報道自由度ランキングが低い理由の一つに、紛争地への記者の派遣が少ないことがこれまで指摘されている。確かに、きょうの紙面を見る限り、ウクライナ関連の現地からの記事は上記の4社のうち1社だ。日本のテレビ局や新聞社、いわゆる「組織ジャーナリズム」は原則として紛争地への記者の派遣を認めていない。組織としては危険な場所に記者を派遣することはコンプライアンス(法令順守)に反するということがベースにある。 民間組織によるランク付けとは言え、「国際的な評価」でもある。にもかかわらず、新聞・テレビのメディア各社の報道の扱いは小さい。日本新聞協会や日本放送連盟、NHKはこのランキングに関連して報道の自由を保障するよう声明や抗議文を政府に提出したというニュースは目にしたことがない。なぜか。

民間組織によるランク付けとは言え、「国際的な評価」でもある。にもかかわらず、新聞・テレビのメディア各社の報道の扱いは小さい。日本新聞協会や日本放送連盟、NHKはこのランキングに関連して報道の自由を保障するよう声明や抗議文を政府に提出したというニュースは目にしたことがない。なぜか。