☆カーボンニュートラルな能登の光景

能登半島で見る印象的な風景は、山の峰に並ぶ風力発電、山裾や田んぼ、畑の一角に広がる太陽光発電ではないだろうか。脱炭素の世界的な潮流を受け、日本も2030年に温室効果ガスの46%削減、2050年までのカーボンニュートラルの実現を表明している(2021年4月・気候サミット)。日本が排出する二酸化炭素の4割が電力関連で、再生可能エネルギーに置き換える動きが全国的に活発だ。

能登半島全体では74基、うち半島尖端の珠洲市には30基の大型風車がある。経営主体は日本風力開発株式会社(東京)、2007年から順次稼働している。発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる国内でも有数の風力発電地域だ。発電所を管理する会社のスタッフの案内で現地を訪れたことがある。ブレイド(羽根)の長さは34㍍で、1500KW(㌔㍗)の発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みなっている。羽根が風に向かうのをアップウインドー、その反対をダウンウインドーと呼ぶ。1500KWの風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の1千世帯で使用する電力使用量に相当という。(※写真・上は能登半島の先端・珠洲市の山地にある風力発電)

能登半島全体では74基、うち半島尖端の珠洲市には30基の大型風車がある。経営主体は日本風力開発株式会社(東京)、2007年から順次稼働している。発電規模が45MW(㍋㍗)にもなる国内でも有数の風力発電地域だ。発電所を管理する会社のスタッフの案内で現地を訪れたことがある。ブレイド(羽根)の長さは34㍍で、1500KW(㌔㍗)の発電ができる。風速3㍍でブレイドが回りはじめ、風速13㍍/秒で最高出力1500KWが出る。風速が25㍍/秒を超えると自動停止する仕組みなっている。羽根が風に向かうのをアップウインドー、その反対をダウンウインドーと呼ぶ。1500KWの風車1基の発電量は年間300万KW。これは一般家庭の1千世帯で使用する電力使用量に相当という。(※写真・上は能登半島の先端・珠洲市の山地にある風力発電)

なぜ能登半島に立地したのか。「風力発電で重要なのは風況」と現地のスタッフが説明してくれた。中でも一番の要素は平均風速が大きいことで、6㍍/秒を超えることがの目安になる。能登半島の沿岸部、特に北側と西側は年間の平均風速が6㍍/秒を超え、一部には平均8㍍/秒の強風が吹く場所もあり、風力発電には最適の立地条件なのだ。いいことづくめではない。能登で怖いのは冬の雷。「ギリシアなどと並んで能登の雷は手ごわいと国際的にも有名ですよ」と。そのため、ブレイドの材質は鉄製ではなく、FRP(繊維強化プラスチック)にしているが、それでも落雷のリスクはあるという。

バイオマス発電所もある。珠洲市に隣接する輪島市の山中にある。発電所を運営するのは株式会社「輪島バイオマス発電所」。スギやアテ(能登ヒバ)が植林された里山に囲まれている。木質バイオマス発電は、間伐材などの木材を熱分解してできる水素などのガスでタービンエンジンを駆動させる。石炭など化石燃料を使った火力発電より二酸化炭素の排出量が少ない。もともと二酸化炭素を吸湿して樹木は成長するのでカーボンニュートラルだ。発電量は2000KWで24時間稼働するので年間発電量は1万6000MW、これは一般家庭の2500世帯分に相当する。エンジンを駆動させるために必要な木材は一日66㌧、年間2万4千㌧の間伐材が必要となる。(※写真・中は輪島市三井町にある輪島バイオマス発電所の施設)

バイオマス発電所もある。珠洲市に隣接する輪島市の山中にある。発電所を運営するのは株式会社「輪島バイオマス発電所」。スギやアテ(能登ヒバ)が植林された里山に囲まれている。木質バイオマス発電は、間伐材などの木材を熱分解してできる水素などのガスでタービンエンジンを駆動させる。石炭など化石燃料を使った火力発電より二酸化炭素の排出量が少ない。もともと二酸化炭素を吸湿して樹木は成長するのでカーボンニュートラルだ。発電量は2000KWで24時間稼働するので年間発電量は1万6000MW、これは一般家庭の2500世帯分に相当する。エンジンを駆動させるために必要な木材は一日66㌧、年間2万4千㌧の間伐材が必要となる。(※写真・中は輪島市三井町にある輪島バイオマス発電所の施設)創業者から会社設立に至った経緯をうかがったことがある。「能登の里山を再生するために、間伐材をどうしたら有効利用できるかを考えていたら、バイオマス発電が浮かんだ。そこから夢も膨らみ、地産地消のエネルギーで地域の活性化に貢献したいと思い、会社をつくったのです」。森林維持には欠かせない間材で生じた木材のうち丸太材やパルブ材などに利用されるのは70%程度に過ぎない。残りの端材や曲がり杉は、利用されずに林地残材という形で山の中にそのまま残されているのが現状。これではもったいない。カスケード利用(多段的利用)しない手はない(同社公式サイト)。里山のもったいない精神から発想された再エネなのだ。

能登半島では農地のほかに山間部でも大規模なメガソーラー(1000kW)が相次いで稼働している。耕作放棄地など活用したのだろう。気になることもある。川沿いの平野部に設置されている太陽光パネルだ。これが、集中豪雨による冠水や水没で損壊したり、設備が流されるということにはならないだろうか。太陽光パネルは実は危険だ。損傷し放置された太陽光パネルに日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性がある。(※写真・下は珠洲市にあるソーラー発電施設)

能登半島では農地のほかに山間部でも大規模なメガソーラー(1000kW)が相次いで稼働している。耕作放棄地など活用したのだろう。気になることもある。川沿いの平野部に設置されている太陽光パネルだ。これが、集中豪雨による冠水や水没で損壊したり、設備が流されるということにはならないだろうか。太陽光パネルは実は危険だ。損傷し放置された太陽光パネルに日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性がある。(※写真・下は珠洲市にあるソーラー発電施設)

きょうの新聞各紙は、環境省は使用済みの太陽光パネルのリサイクルを義務化する検討に入ったと伝えている。太陽光パネルの寿命は長くて30年だ。普及が進んでいる能登地区の近未来の課題でもある。

⇒29日(日)夜・金沢の天気 はれ

ニィ火山は1955年以降たびたび規模の大きな噴火を起こしていて、近年も活発な火山活動を続けています。噴煙の高さのみで噴火の規模は比較できないものの、2019年3月にも今回と同程度まで噴煙を上げる噴火を起こしている。

ニィ火山は1955年以降たびたび規模の大きな噴火を起こしていて、近年も活発な火山活動を続けています。噴煙の高さのみで噴火の規模は比較できないものの、2019年3月にも今回と同程度まで噴煙を上げる噴火を起こしている。 M)「サルマト」を発射し、およそ5700㌔東のカムチャツカ半島にあるクーラ試験場に向けて目標に命中したと発表した。BBCニュースWeb版は「Russia releases video of intercontinental ballistic missile launch」と題して、ロシア国防省が撮影した「サルマト」の発射映像(43秒)を公開している=写真・下=。

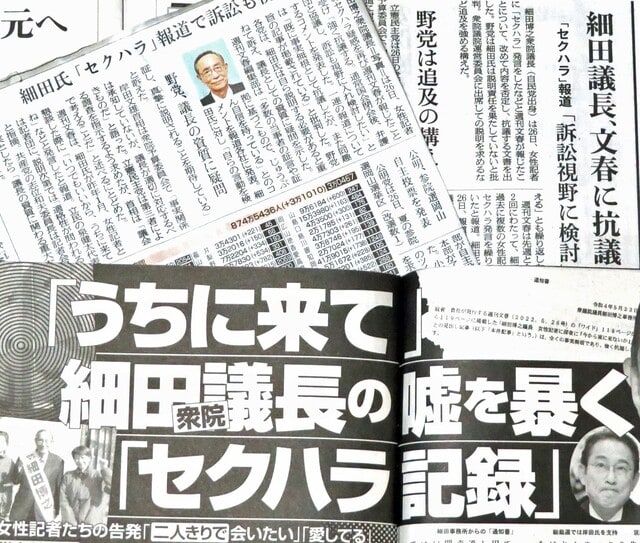

M)「サルマト」を発射し、およそ5700㌔東のカムチャツカ半島にあるクーラ試験場に向けて目標に命中したと発表した。BBCニュースWeb版は「Russia releases video of intercontinental ballistic missile launch」と題して、ロシア国防省が撮影した「サルマト」の発射映像(43秒)を公開している=写真・下=。 冒頭で「先が読めない」と述べたのも、実名による告発、あるいは音声データなど確たる証拠が記事からは読めないからだ。1989年8月に日本で初めてセクハラ被害を問う裁判を起こした福岡県の出版に勤務していた女性は上司の編集長を実名で提訴した。そして、「#Me Too」運動として日本の先端を切ったジャーナリストの伊藤詩織氏も実名を公表して元TBS記者を訴えて勝訴した。

冒頭で「先が読めない」と述べたのも、実名による告発、あるいは音声データなど確たる証拠が記事からは読めないからだ。1989年8月に日本で初めてセクハラ被害を問う裁判を起こした福岡県の出版に勤務していた女性は上司の編集長を実名で提訴した。そして、「#Me Too」運動として日本の先端を切ったジャーナリストの伊藤詩織氏も実名を公表して元TBS記者を訴えて勝訴した。 この中国とロシアの示威行動に対して、佐藤氏は「これはクアッド開催国の日本に対する当て付け・当て擦り以外の何ものでもなく、中国自らが力の信奉者、『ならず者国家』であることを示したようなものだ」と批判。そして、ウクライナ侵略の教訓として、「遺憾の意を示すだけでは国を守れない」との認識を示した(25日付・FNNプライムオンライン)。

この中国とロシアの示威行動に対して、佐藤氏は「これはクアッド開催国の日本に対する当て付け・当て擦り以外の何ものでもなく、中国自らが力の信奉者、『ならず者国家』であることを示したようなものだ」と批判。そして、ウクライナ侵略の教訓として、「遺憾の意を示すだけでは国を守れない」との認識を示した(25日付・FNNプライムオンライン)。 冒頭の「このタイミングで、か」と思ったのも、アメリカのバイデン大統領が20日から24日にかけて日本と韓国の歴訪を終え、帰国したタイミングだったからだ。北朝鮮にとっては敵国であるアメリカに威力を誇示する狙いがあれば、なぜバイデン氏の滞在中に発射しなかったのか。きのうの日米豪印による「クアッド首脳会合」では、共同声明で北朝鮮による大陸間弾道ミサイル級を含めたたび重なるミサイル発射は地域の不安定化をもたらすと非難したうえで、国連安保理決議の義務に従って実質な対話に取り組むよう求めている(総理官邸公式サイト「クワッド共同首脳声明」)。

冒頭の「このタイミングで、か」と思ったのも、アメリカのバイデン大統領が20日から24日にかけて日本と韓国の歴訪を終え、帰国したタイミングだったからだ。北朝鮮にとっては敵国であるアメリカに威力を誇示する狙いがあれば、なぜバイデン氏の滞在中に発射しなかったのか。きのうの日米豪印による「クアッド首脳会合」では、共同声明で北朝鮮による大陸間弾道ミサイル級を含めたたび重なるミサイル発射は地域の不安定化をもたらすと非難したうえで、国連安保理決議の義務に従って実質な対話に取り組むよう求めている(総理官邸公式サイト「クワッド共同首脳声明」)。 当地の広島県庁の公式サイトをチェックすると、湯崎知事=写真・上、左=も広島市で開催する意義について述べている。「ウクライナ侵略で損なわれた対話やルールに基づく国際協調を再び取り戻し、将来、ウクライナの人々が復興に向けて前進する際の『希望の象徴』にもなるものと考えています。核兵器廃絶に向けて、かつてないほど厳しい状況におかれている今だからこそ、広島で開催する意義が高まっていると考えます」

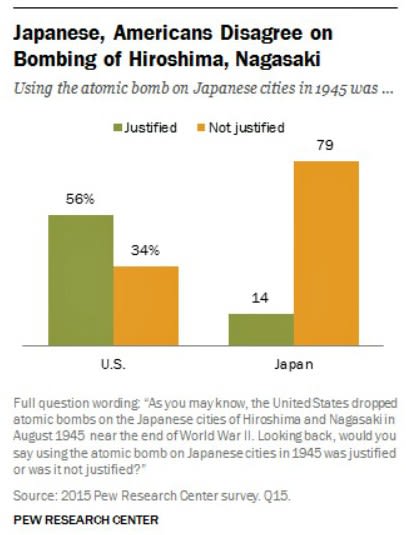

当地の広島県庁の公式サイトをチェックすると、湯崎知事=写真・上、左=も広島市で開催する意義について述べている。「ウクライナ侵略で損なわれた対話やルールに基づく国際協調を再び取り戻し、将来、ウクライナの人々が復興に向けて前進する際の『希望の象徴』にもなるものと考えています。核兵器廃絶に向けて、かつてないほど厳しい状況におかれている今だからこそ、広島で開催する意義が高まっていると考えます」 世論が背景があったからだ。アメリカでは原爆投下が甚大な惨禍をもたらしたものの、戦争を終結させたのだから正当性はあるとの声がいまだ根強くあり、オバマ氏は世論に配慮した。その世論をもう少し詳しく見てみる。

世論が背景があったからだ。アメリカでは原爆投下が甚大な惨禍をもたらしたものの、戦争を終結させたのだから正当性はあるとの声がいまだ根強くあり、オバマ氏は世論に配慮した。その世論をもう少し詳しく見てみる。 では、きょう23日の日米首脳会談、あるいは、24日の東京での日米豪印(クアッド)首脳会合に向けて、弾道ミサイルの発射、あるいは核実験は可能性があるのか。北朝鮮では、新型コロナウイルスとみられる発熱症の感染拡大が止まない。金総書記は「建国以来の大動乱」と位置づけ、今月12日にロックダウンの徹底を指示した。国民にはワクチン接種が施されず、医薬品も不足し、医療制度そのものも貧弱とされる。国内の食糧は限られていて多くの人々は栄養失調の状態にあり、ロックダウンが徹底されれば、国民が瀕死の状態に追い込まれることは想像に難くない。常識で考えれば、この状態下で弾道ミサイルの発射、あるいは核実験はないだろう。

では、きょう23日の日米首脳会談、あるいは、24日の東京での日米豪印(クアッド)首脳会合に向けて、弾道ミサイルの発射、あるいは核実験は可能性があるのか。北朝鮮では、新型コロナウイルスとみられる発熱症の感染拡大が止まない。金総書記は「建国以来の大動乱」と位置づけ、今月12日にロックダウンの徹底を指示した。国民にはワクチン接種が施されず、医薬品も不足し、医療制度そのものも貧弱とされる。国内の食糧は限られていて多くの人々は栄養失調の状態にあり、ロックダウンが徹底されれば、国民が瀕死の状態に追い込まれることは想像に難くない。常識で考えれば、この状態下で弾道ミサイルの発射、あるいは核実験はないだろう。 輪島市の提案書を読もうと思い、市役所公式サイトにアクセスしたがまだアップはされていなかった。後日、内閣府の公式サイトで一括して掲載されるようだ。多様な地域の特性をSDGsの視点で見直し、「誰一人取り残さない」「持続可能な社会づくり」に活かしていこうというまさに地方創生の実現に向けた取り組みだ。

輪島市の提案書を読もうと思い、市役所公式サイトにアクセスしたがまだアップはされていなかった。後日、内閣府の公式サイトで一括して掲載されるようだ。多様な地域の特性をSDGsの視点で見直し、「誰一人取り残さない」「持続可能な社会づくり」に活かしていこうというまさに地方創生の実現に向けた取り組みだ。 直面するのはネット環境だ。イギリスの視聴者の「メディア消費」のあり様が大きく変化していることを数値を紹介している。イギリスでは79%の世帯がネットに接続されたテレビを所有している。このため、放送局の番組を視聴する時間の割合は2017年の74%から2020年の61%に減少。逆に有料制の動画サービスの視聴時間における割合は2017年の6%から2020年の19%に増加している。さらに、コンテンツのグローバル化問題を指摘している。アメリカ発の動画配信サービス「ネットフリック」などはイギリスの放送業者よりもはるかに大きな予算でコンセンツ制作を展開している。

直面するのはネット環境だ。イギリスの視聴者の「メディア消費」のあり様が大きく変化していることを数値を紹介している。イギリスでは79%の世帯がネットに接続されたテレビを所有している。このため、放送局の番組を視聴する時間の割合は2017年の74%から2020年の61%に減少。逆に有料制の動画サービスの視聴時間における割合は2017年の6%から2020年の19%に増加している。さらに、コンテンツのグローバル化問題を指摘している。アメリカ発の動画配信サービス「ネットフリック」などはイギリスの放送業者よりもはるかに大きな予算でコンセンツ制作を展開している。 石川県自然環境課が今年4月下旬に行った調査で、県内10ヵ所の山林のうち、8ヵ所でクマのエサとなるブナの実が凶作だった。このことから、県は大量出没の危険があると判断し、今月10日付で人身被害を未然に防止するための「出没警戒準備情報」を発表した(石川県公式サイト「ツキノワグマによる人身被害防止のために」より)。県内では2020年、クマに襲われる人身事故が立て続けに発生して1年間で15人が負傷した。この事態を受け、県はブナの実のなり具合を調べる調査をこれまでの6月と8月の年2回に加え、昨年から4月にも花のつき具合などを調べている。また、県内の各市町では独自に捕獲用の檻を設置するなど対策を進めている。

石川県自然環境課が今年4月下旬に行った調査で、県内10ヵ所の山林のうち、8ヵ所でクマのエサとなるブナの実が凶作だった。このことから、県は大量出没の危険があると判断し、今月10日付で人身被害を未然に防止するための「出没警戒準備情報」を発表した(石川県公式サイト「ツキノワグマによる人身被害防止のために」より)。県内では2020年、クマに襲われる人身事故が立て続けに発生して1年間で15人が負傷した。この事態を受け、県はブナの実のなり具合を調べる調査をこれまでの6月と8月の年2回に加え、昨年から4月にも花のつき具合などを調べている。また、県内の各市町では独自に捕獲用の檻を設置するなど対策を進めている。