☆震度7・記録的大雨・最強寒波 3災の能登冬路をめぐる~3~

最強寒波の影響で大雪となっている能登では、震災で全半壊した家屋の公費解体が一時ストップしていると前回ブログで述べた。では、公費解体そのものはどこまで進んでいるのだろうか。今月6日発表した石川県のまとめによると、去年元日の能登地震と9月の豪雨で被災した家屋のうち公費解体が見込まれる家屋は3万9235棟、そのうち1月末時点で1万7112棟で解体作業を終えていて、43.6%が完了したことなる。公費解体は持ち主の申請によるもので、申請数は1月末時点で3万6304棟に上る。半壊と判定されても修繕すれば住み続けられるも家屋もあり、県では解体を申請しても申し出があれば留保し取り消しもできるとしている。

最強寒波の影響で大雪となっている能登では、震災で全半壊した家屋の公費解体が一時ストップしていると前回ブログで述べた。では、公費解体そのものはどこまで進んでいるのだろうか。今月6日発表した石川県のまとめによると、去年元日の能登地震と9月の豪雨で被災した家屋のうち公費解体が見込まれる家屋は3万9235棟、そのうち1月末時点で1万7112棟で解体作業を終えていて、43.6%が完了したことなる。公費解体は持ち主の申請によるもので、申請数は1月末時点で3万6304棟に上る。半壊と判定されても修繕すれば住み続けられるも家屋もあり、県では解体を申請しても申し出があれば留保し取り消しもできるとしている。

大雪にも威風堂々とした「九六」のたたずまい

奥能登では大きくがっしりとした住家を建てる伝統がある。その大きな家は「九六(くろく)」と呼ばれる。間口9間(約16㍍)奥行き6間(約11 ㍍)の大きな家だ。黒瓦と白壁、威風堂々としたたたずまい。九六を建てるのが男の甲斐性(かいしょう)とする風土もあり、「九六の意地」とも称される。今回の大雪で九六はどうなっているのか、能登町に向かった。

㍍)の大きな家だ。黒瓦と白壁、威風堂々としたたたずまい。九六を建てるのが男の甲斐性(かいしょう)とする風土もあり、「九六の意地」とも称される。今回の大雪で九六はどうなっているのか、能登町に向かった。

現地に到着したの7日午後2時ごろ。車で走っていて、この地域はとくに降雪量が多いと感じた。地名は「神和住(かみわずみ)」。日本人として初めて全米オープン(1973年)で3回戦へ進み、日本プロテニス界 のパイオニアと呼ばれた神和住純氏の故郷でもある。九六の家を眺めると、屋根雪で40㌢ほど積もり、屋根から落下した雪が玄関前に積み重なっていた=写真・上=。10年ほど前の夏に学生たちを連れて能登スタディアツアーを企画し、この家を訪ねたことがある。畳にして32畳の広い座敷に案内された。能登では結婚式や葬儀を自宅で行う。家の大きさと比例して太い柱が家を支えていた。家の主に「ところでエアコ ンを使わないのですか」と尋ねると、「夏は風が通るので使わない。冬は石油ストーブがあればそれで十分。エアコンはいらない」とのことだった。それにしても大きい。初めての人は大寺院と見間違えするかもしれない。

ンを使わないのですか」と尋ねると、「夏は風が通るので使わない。冬は石油ストーブがあればそれで十分。エアコンはいらない」とのことだった。それにしても大きい。初めての人は大寺院と見間違えするかもしれない。

能登をめぐり目に付いたのが、裏山が崩れ倒壊した家屋が多いことだ。建物の構造はしっかりしていて揺れには耐えたが、裏山のがけ崩れで横倒しになるケースだ。元日の地震で裏山の地盤が緩み、9月の豪雨でがけ崩れ起きた、という話もよく聞いた。能登には中山間地の集落が多い。平地は水田として活用し、家屋は山のふもとで建てる。このケースは能登だけでなく、全国の中山間地であればどこでも起きることではないだろうか。(※写真・下は、裏山のがけ崩れで倒壊した珠洲市の民家=撮影・2024年1月30日)

⇒9日(日)午後・金沢の天気 ゆき

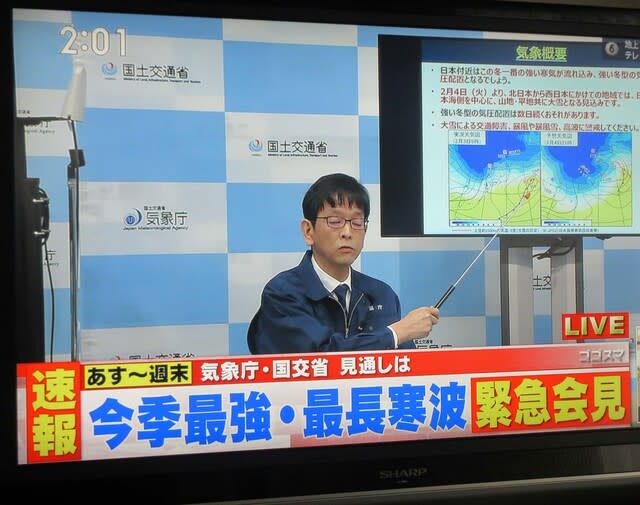

今季で最強で最長の寒波が流れ込んで、気象庁はきのう夜、石川県に「顕著な大雪に関する情報」を出した。きょう夕方までの積雪は能登の七尾市で42㌢、奥能登の珠洲市で40㌢、金沢市で32㌢となっている。きのう能登半島の尖端、珠洲市をめぐった。気象庁と国土交通省は会見(3日)で、被災地では雪の重みによる建物の倒壊に注意が必要と呼びかけていたが、現地ではさらに難題もあるようだ。

今季で最強で最長の寒波が流れ込んで、気象庁はきのう夜、石川県に「顕著な大雪に関する情報」を出した。きょう夕方までの積雪は能登の七尾市で42㌢、奥能登の珠洲市で40㌢、金沢市で32㌢となっている。きのう能登半島の尖端、珠洲市をめぐった。気象庁と国土交通省は会見(3日)で、被災地では雪の重みによる建物の倒壊に注意が必要と呼びかけていたが、現地ではさらに難題もあるようだ。 珠洲市の海岸沿いの名勝「見附島」の近くある仮設住宅は入り口に布シートが張られていた=写真・上=。この仮設住宅を監修したのはあの世界的な建築設計士として知られる坂茂氏だ。布シートはおそらく出入り口が北向きであることから、冬場の強風を少しでも和らげるために張られたのではないかと憶測している。

珠洲市の海岸沿いの名勝「見附島」の近くある仮設住宅は入り口に布シートが張られていた=写真・上=。この仮設住宅を監修したのはあの世界的な建築設計士として知られる坂茂氏だ。布シートはおそらく出入り口が北向きであることから、冬場の強風を少しでも和らげるために張られたのではないかと憶測している。 を県構造物解体協会を通じて要請している。11月27日に解体現場で重機に接触した作業員が死亡する事故が起きたことなどから、作業現場の労働災害を防ぐ対策を進めている。作業の安全を最優先の課題としているようだ。しかし、40㌢もの積雪があると作業の再開は見通せないかもしれない。

を県構造物解体協会を通じて要請している。11月27日に解体現場で重機に接触した作業員が死亡する事故が起きたことなどから、作業現場の労働災害を防ぐ対策を進めている。作業の安全を最優先の課題としているようだ。しかし、40㌢もの積雪があると作業の再開は見通せないかもしれない。 海岸を見ると、「ゴジラ岩」が見えた。同市馬緤町の沿岸にある奇形の岩だ。西の空に向かって今にも炎を吹き出しそうな姿は怪獣ゴジラに似ており、その名が付けられた。冬の高波に向かって、ゴジラが吠えているようにも見え、なかなかの絶景だった。このゴジラ岩は夏ごろになると沿岸から夕陽も見え、観光名所にもなっている。

海岸を見ると、「ゴジラ岩」が見えた。同市馬緤町の沿岸にある奇形の岩だ。西の空に向かって今にも炎を吹き出しそうな姿は怪獣ゴジラに似ており、その名が付けられた。冬の高波に向かって、ゴジラが吠えているようにも見え、なかなかの絶景だった。このゴジラ岩は夏ごろになると沿岸から夕陽も見え、観光名所にもなっている。 去年元日の震度7の地震、48時間で498㍉という9月の記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れる最強・最長の寒波。 「3災」ともいえる能登半島を3日間(今月6-8日)かけて一周した。 被災地や観光名所などの冬の現場で気が付いたことなどまとみてみる。

去年元日の震度7の地震、48時間で498㍉という9月の記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れる最強・最長の寒波。 「3災」ともいえる能登半島を3日間(今月6-8日)かけて一周した。 被災地や観光名所などの冬の現場で気が付いたことなどまとみてみる。 で、干したもの=写真・上=。 養殖のノリに比べて厚みがあり、さっとあぶると磯の香りが広がる。 ノリが採れる海沿いの家々では、波が穏やかな冬の日を見計らって海岸に出かける。 手で摘み、竹かごに入れて塩分を洗い流して水切りした後、自宅の軒下などで竹かごの上に乗せて陰干しする。

で、干したもの=写真・上=。 養殖のノリに比べて厚みがあり、さっとあぶると磯の香りが広がる。 ノリが採れる海沿いの家々では、波が穏やかな冬の日を見計らって海岸に出かける。 手で摘み、竹かごに入れて塩分を洗い流して水切りした後、自宅の軒下などで竹かごの上に乗せて陰干しする。  地域によっては「岩ノリ畑」を造ってところもある。 岩場を利用して平海面すれすれのところでコンクリート面を造成すると、冬の波で覆われた岩ノリ畑にノリが繁殖する。 ところが、地震で数㍍隆起した海岸では岩ノリ畑が干上がって使えなくなった畑もある。 一方で海底から隆起した岩場でノリが採れるようなったところもある。 知人は「シケの日が続き収穫は少なかったが、ノリの出来は上々」とのこと。 岩ノリ採りは今月中旬まで続く。 (※写真・中は、地震で隆起した「岩ノリ畑」=輪島市門前町の海岸)

地域によっては「岩ノリ畑」を造ってところもある。 岩場を利用して平海面すれすれのところでコンクリート面を造成すると、冬の波で覆われた岩ノリ畑にノリが繁殖する。 ところが、地震で数㍍隆起した海岸では岩ノリ畑が干上がって使えなくなった畑もある。 一方で海底から隆起した岩場でノリが採れるようなったところもある。 知人は「シケの日が続き収穫は少なかったが、ノリの出来は上々」とのこと。 岩ノリ採りは今月中旬まで続く。 (※写真・中は、地震で隆起した「岩ノリ畑」=輪島市門前町の海岸) 能登の現場を訪ねるとダイナミックな光景を目にすることがある。 震度7の揺れがあった志賀町香能の近くにあり、松本清張の推理小説『ゼロの焦点』で登場する名勝「ヤセの断崖」。 1961年に初めて映画化され、観光名所となった。 日本海からの強烈な波と風によって形成された断崖絶壁で、訪れた日も台風を思わせる暴風が吹いて、白波が打ち寄せていた=写真・下=。

能登の現場を訪ねるとダイナミックな光景を目にすることがある。 震度7の揺れがあった志賀町香能の近くにあり、松本清張の推理小説『ゼロの焦点』で登場する名勝「ヤセの断崖」。 1961年に初めて映画化され、観光名所となった。 日本海からの強烈な波と風によって形成された断崖絶壁で、訪れた日も台風を思わせる暴風が吹いて、白波が打ち寄せていた=写真・下=。 けにくい。同じ家の屋根雪でも向きによって溶け方がまったく異なる。(※写真・上は、金沢市内の積雪の様子=4日午前7時40分、自宅2階から撮影)

けにくい。同じ家の屋根雪でも向きによって溶け方がまったく異なる。(※写真・上は、金沢市内の積雪の様子=4日午前7時40分、自宅2階から撮影) る。プロは樹木の姿を見て、「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」などの雪対策の手法を判断する。

る。プロは樹木の姿を見て、「雪吊り」「雪棚」「雪囲い」などの雪対策の手法を判断する。 朝9時に開店するスーパーが近くにあるので買い物に行くと、開店まもなくの時間にもかかわらず混雑していた。普段だったらそれほど客はいない時間帯なのだが、昼前や夕食前の時間帯のあの混雑ぶりだ。大雪になる前に買い物を早く済ませておこうという消費者心理が働いているのだろう。そう言う自身もそのために店に入った。

朝9時に開店するスーパーが近くにあるので買い物に行くと、開店まもなくの時間にもかかわらず混雑していた。普段だったらそれほど客はいない時間帯なのだが、昼前や夕食前の時間帯のあの混雑ぶりだ。大雪になる前に買い物を早く済ませておこうという消費者心理が働いているのだろう。そう言う自身もそのために店に入った。 見直し、それまで15㌢以上の積雪で除雪車を出動させていたが、10㌢以上積もれば除雪作業を行うことにした。市内幹線の雪道の安全度は確実に高まった。雪道における「自助・共助・公助」ではある。

見直し、それまで15㌢以上の積雪で除雪車を出動させていたが、10㌢以上積もれば除雪作業を行うことにした。市内幹線の雪道の安全度は確実に高まった。雪道における「自助・共助・公助」ではある。 プレスリリース「大雪に対する国土交通省緊急発表」(12時発表)によると、北陸地方の多いところであす4日12時までの24時間降雪量は50㌢、5日12時までの24時間降雪量は70㌢、6日12時までの24時間降雪量は100㌢としている。また、能登の平地でも多いところで 4日12時までの24時間降雪量は15㌢、5日12時までの24時間降雪量は30㌢、6日12時までの24時間降雪量は30㌢となっており、「能登半島地震で損傷を受けた家屋では積雪の重みによる倒壊に、損傷を受けた海岸施設の周辺では、越波による浸水に注意」と呼びかけている。文中の「越波(えっぱ)」は、暴風などにより打ち寄せる波が堤防や護岸を超えることを指し、能登などでは5日に最大瞬間風速30㍍、波の高さ6㍍が予想されている。

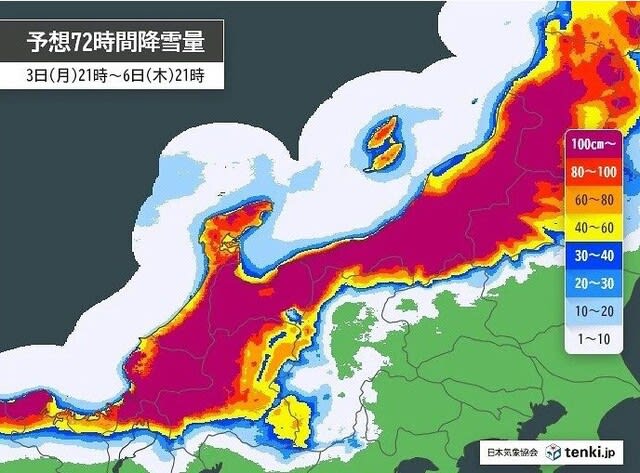

プレスリリース「大雪に対する国土交通省緊急発表」(12時発表)によると、北陸地方の多いところであす4日12時までの24時間降雪量は50㌢、5日12時までの24時間降雪量は70㌢、6日12時までの24時間降雪量は100㌢としている。また、能登の平地でも多いところで 4日12時までの24時間降雪量は15㌢、5日12時までの24時間降雪量は30㌢、6日12時までの24時間降雪量は30㌢となっており、「能登半島地震で損傷を受けた家屋では積雪の重みによる倒壊に、損傷を受けた海岸施設の周辺では、越波による浸水に注意」と呼びかけている。文中の「越波(えっぱ)」は、暴風などにより打ち寄せる波が堤防や護岸を超えることを指し、能登などでは5日に最大瞬間風速30㍍、波の高さ6㍍が予想されている。  北陸に強烈な寒波をもたらすのは大陸からの西回りの風と北風がぶつかり合って出来るJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が発生するからで、これまでも大雪をもたらしてきた。直近では2018年2月5日から8日にかけての大雪で、福井で147㌢の記録的な豪雪となり、国道8号で1500台を超える大規模な車両滞留が発生し、自衛隊の災害派遣も行われた。金沢の平地でも70㌢を超える積雪となった。(※図は6日までの72時間降雪量=日本気象協会「tenki.jp」公式サイトより)

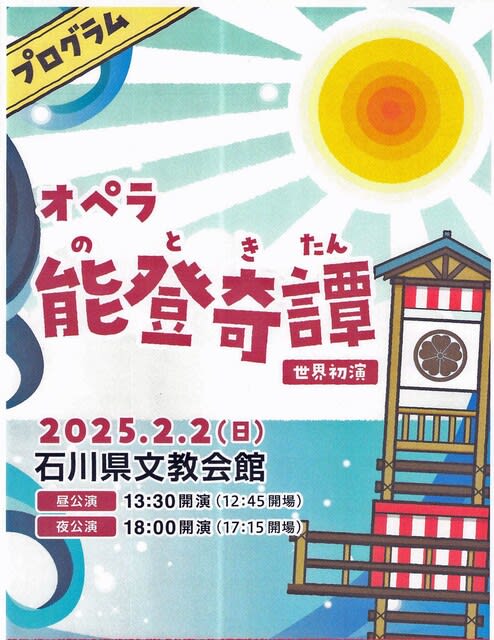

北陸に強烈な寒波をもたらすのは大陸からの西回りの風と北風がぶつかり合って出来るJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が発生するからで、これまでも大雪をもたらしてきた。直近では2018年2月5日から8日にかけての大雪で、福井で147㌢の記録的な豪雪となり、国道8号で1500台を超える大規模な車両滞留が発生し、自衛隊の災害派遣も行われた。金沢の平地でも70㌢を超える積雪となった。(※図は6日までの72時間降雪量=日本気象協会「tenki.jp」公式サイトより) 時を超えるダイナミックなストーリーだ。主人公の能太(のうた)は不登校がちで頭を金髪に染めた14歳の男子中学生。教室で、今晩はキリコ祭りを見に行こうと話しているうちに気を失って、江戸時代の能登にタイムスリップする。170年余りの時を超えて能登のキリコ祭りで出会ったのが、大飯食らいで江戸に出て横綱になった阿武松緑之介。最初は、飯ばかり食べて相撲が上達しなかったため、親方から「お前は能登に帰れ」と言われ帰途に就く。が、「このままでは死んでも死にきれない」と一念発起して江戸に戻り、ひたすら稽古に励み、「天下に敵なし」と言われた横綱となる。花相撲で故郷に錦を飾った阿武松からそんな話を聞かされる。

時を超えるダイナミックなストーリーだ。主人公の能太(のうた)は不登校がちで頭を金髪に染めた14歳の男子中学生。教室で、今晩はキリコ祭りを見に行こうと話しているうちに気を失って、江戸時代の能登にタイムスリップする。170年余りの時を超えて能登のキリコ祭りで出会ったのが、大飯食らいで江戸に出て横綱になった阿武松緑之介。最初は、飯ばかり食べて相撲が上達しなかったため、親方から「お前は能登に帰れ」と言われ帰途に就く。が、「このままでは死んでも死にきれない」と一念発起して江戸に戻り、ひたすら稽古に励み、「天下に敵なし」と言われた横綱となる。花相撲で故郷に錦を飾った阿武松からそんな話を聞かされる。 住宅の被害は消防庁災害対策本部のまとめによると、10府県で全半壊・一部損壊を合せ15万5751棟に及んでいる。このうち、石川県は10万7976棟、新潟県2万4380棟、富山県2万2534棟、福井県832棟、長野県21棟などとなっている。このほか、店舗やテナントビル、土蔵、作業所など非住家の被害は石川県で3万6053棟、富山県1203棟、新潟県68棟などとなっている(12月28日時点・消防庁公式サイト)。このうち半壊以上の被害が出た住宅などを自治体が所有者に代わって解体や撤去を行う「公費解体」は、石川県の発表で12月末までに1万4152棟の解体を終えている。石川県が見込む公費解体は3万9000棟なので3分の1余り完了したことになる。ことし10月までに解体を終えるとしている。(※写真は、輪島市内で行われている公費解体の現場=去年12月26日撮影)

住宅の被害は消防庁災害対策本部のまとめによると、10府県で全半壊・一部損壊を合せ15万5751棟に及んでいる。このうち、石川県は10万7976棟、新潟県2万4380棟、富山県2万2534棟、福井県832棟、長野県21棟などとなっている。このほか、店舗やテナントビル、土蔵、作業所など非住家の被害は石川県で3万6053棟、富山県1203棟、新潟県68棟などとなっている(12月28日時点・消防庁公式サイト)。このうち半壊以上の被害が出た住宅などを自治体が所有者に代わって解体や撤去を行う「公費解体」は、石川県の発表で12月末までに1万4152棟の解体を終えている。石川県が見込む公費解体は3万9000棟なので3分の1余り完了したことになる。ことし10月までに解体を終えるとしている。(※写真は、輪島市内で行われている公費解体の現場=去年12月26日撮影) さらに雪をすかす範囲についても暗黙のご近所ルールがある。すかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角にある家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。つまり、登校の児童たちが歩く「歩道」部分でよい。

さらに雪をすかす範囲についても暗黙のご近所ルールがある。すかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角にある家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。つまり、登校の児童たちが歩く「歩道」部分でよい。 ただ、スコップで雪すかしをするこの時季になるといつも思うことがある。マイクロプラスチックのことだ。スコップのさじ部はかつて鉄製やアルミ製だったが、最近はプラスチックなど樹脂製が多い。雪をすかす路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとなるとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。その破片は側溝を通じて川に流れ、そして海に出て漂っているのではないか。日常の雪すかしが、無意識のうちに「マイクロプラスチック汚染」を増長しているのではないだろうか、と。

ただ、スコップで雪すかしをするこの時季になるといつも思うことがある。マイクロプラスチックのことだ。スコップのさじ部はかつて鉄製やアルミ製だったが、最近はプラスチックなど樹脂製が多い。雪をすかす路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとなるとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。その破片は側溝を通じて川に流れ、そして海に出て漂っているのではないか。日常の雪すかしが、無意識のうちに「マイクロプラスチック汚染」を増長しているのではないだろうか、と。 素人の当て推量なのだが、元日の震源は半島北端の珠洲市だったが、このところの震源は半島を南下している。断層が断層を刺激して南下しているのか。このまま南下すると限りなく金沢に近づいてくる。金沢には「森本・富樫断層」がある=図=。国の地震調査研究推進本部の「主要活断層」によると、切迫度が最も高い「Sランク」の一つだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。金沢市の公式サイトに掲載されている「平成24年度(2012)被害想定調査結果」によると、この森本・富樫断層で金沢市内中心部に直下地震が起きた場合、マグニチュード 7.2、最大震度7と想定されている。あくまでも憶測だが、南下する揺れに連動するのか。金沢に住む一人としては不気味だ。

素人の当て推量なのだが、元日の震源は半島北端の珠洲市だったが、このところの震源は半島を南下している。断層が断層を刺激して南下しているのか。このまま南下すると限りなく金沢に近づいてくる。金沢には「森本・富樫断層」がある=図=。国の地震調査研究推進本部の「主要活断層」によると、切迫度が最も高い「Sランク」の一つだ。断層は全長26㌔におよび、今後30年以内の地震発生確率が2%から8%とされる。金沢市の公式サイトに掲載されている「平成24年度(2012)被害想定調査結果」によると、この森本・富樫断層で金沢市内中心部に直下地震が起きた場合、マグニチュード 7.2、最大震度7と想定されている。あくまでも憶測だが、南下する揺れに連動するのか。金沢に住む一人としては不気味だ。 落雷のため館内の受電施設や電源ケーブルが破損したため、職員のパソコンや銀行のATMが使用できなくなるという状況が発生。支所では窓口業務などが出来なくなり業務停止とした(30日付・地元メディア各社の報道)。このニュースで「雷サージ」のことが頭をよぎった。雷が直接落ちなくても、近くで落ちた場合に瞬間的に電線を伝って高電圧の津波現象が起きることを指す。電源ケーブルを伝ってパソコンの機器内に侵入した場合、部品やデータを破壊することになる。役場のPCのデータは大丈夫だったのか。(※写真・下は、北陸電力公式サイト「雷情報」より)

落雷のため館内の受電施設や電源ケーブルが破損したため、職員のパソコンや銀行のATMが使用できなくなるという状況が発生。支所では窓口業務などが出来なくなり業務停止とした(30日付・地元メディア各社の報道)。このニュースで「雷サージ」のことが頭をよぎった。雷が直接落ちなくても、近くで落ちた場合に瞬間的に電線を伝って高電圧の津波現象が起きることを指す。電源ケーブルを伝ってパソコンの機器内に侵入した場合、部品やデータを破壊することになる。役場のPCのデータは大丈夫だったのか。(※写真・下は、北陸電力公式サイト「雷情報」より)