☆ドローン攻撃が本当なら 「恥ずべきはクレムリン」

モスクワのクレムリン上院宮殿の建物の上にある旗ざおの近くでドローンが撃ち落された映像が世界のニュースになっている。メディア各社の報道によると、ロシア大統領府は3日、「2機の無人機が夜、首都モスクワのクレムリンにある大統領府を攻撃しようとした。無人機は軍や特殊部隊によってレーダーで無力化され、クレムリンの敷地内に破片が落下した。被害は出ていない」と発表した(NHKニュースWeb版)。

また、ロシア大統領府は無人機による攻撃の試みはウクライナのゼレンスキー政権によるものだとして、「ロシアの大統領を狙ったテロ行為だ」と主張。そのうえで「ロシアは適切な時期と場所で報復する権利がある」と報復措置を取るとしている(同)。

また、ロシア大統領府は無人機による攻撃の試みはウクライナのゼレンスキー政権によるものだとして、「ロシアの大統領を狙ったテロ行為だ」と主張。そのうえで「ロシアは適切な時期と場所で報復する権利がある」と報復措置を取るとしている(同)。

これに対して、ウクライナ大統領のスポークスマンは「ゼレンスキー大統領が以前に何度も述べたように、ウクライナは他国を攻撃するのではなく、自国の領土を解放するために自由に使えるあらゆる手段を使用している」と述べ、ドローンによるクレムリンへの攻撃を否定している(CNNニュースWeb版)。

アメリカのブリンケン国務長官はワシントン・ポスト紙主催の会合で、何が起きたかは「全く分からない」とし、事実関係を確認すると表明。「ロシアの言うことをうのみにはしない」とも述べ、ロシアの主張に懐疑的な見方を示した(共同通信Web版)。クレムリンでのドローン撃墜がロシアの偽旗作戦(自作自演)かどうかを判断する決定的な証拠は見当たらないものの、だからと言って、証拠が見当たらなければそれが直ちにウクライナによる攻撃であることの証拠にはならない。 むしろ、証明すべきはロシア側の責任だろう。

上記に関連して、BBCニュースWeb版(4日付)の論調はロシア側の矛盾を突いている=写真=。「Kremlin drone attack is highly embarrassing for Moscow」の見出しで、クレムリンが言っていることが真実であり、プーチン大統領を狙ったものだとすれば、それはクレムリンにとって「非常に恥ずかしい事件」ではないのか、と質している。要約すると、記事の写真にもあるようにクレムリンの空域は厳重な警備下にある。なぜ、ロシア軍はクレムリンに飛来するまでこのドローンを迎撃しなかったのか、大きな疑問が残る。むしろ、この矛盾を解明すべきではないのか、と。

確かに、ウクライナのドローンが突然、クレムリンに現れたとすれば、それはなぜなのか、ロシアが証明しなければ、「やはり偽旗か」と世界のロシアに対する不信の念は一層深まる。

⇒4日(木)午後・金沢の天気 はれ

ん」となる。チャットGDPとすると、ネット上の膨大なデータを持っていて、返事をしたくてうずうずとしているのだろう。ところが、「何でもいいよ」ではレスポンスができない。

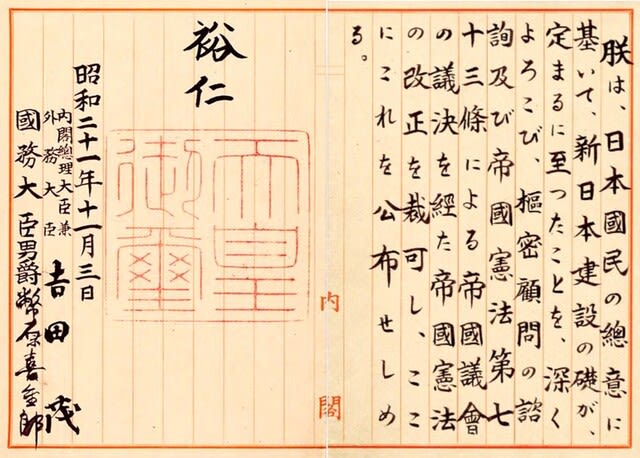

ん」となる。チャットGDPとすると、ネット上の膨大なデータを持っていて、返事をしたくてうずうずとしているのだろう。ところが、「何でもいいよ」ではレスポンスができない。 いか、といった懸念を抱く有権者がこのところ増えているからではないだろうか。日本は、国際紛争を解決する手段として戦争や武力の行使に訴えることは、憲法によって認められていない。

いか、といった懸念を抱く有権者がこのところ増えているからではないだろうか。日本は、国際紛争を解決する手段として戦争や武力の行使に訴えることは、憲法によって認められていない。 知識豊富な友人から「草むしりは禅修行のようなものだよ」と聞かされたことがある。座禅を組みながら自分と向き合い悟りの境地を目指すように、草むしりは地面と向き合いながらひたすら手を動かし無心の境地に入る。草取りを終えて地面を眺めると、雑念が払われたかようにすっきりとした空間が広がる。その瞬間、草むしりという作業ができたことに感謝の念と充実感が心に漂う。

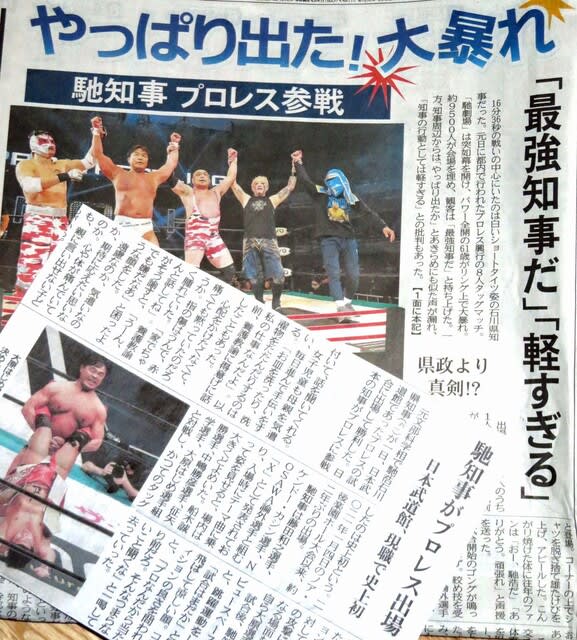

知識豊富な友人から「草むしりは禅修行のようなものだよ」と聞かされたことがある。座禅を組みながら自分と向き合い悟りの境地を目指すように、草むしりは地面と向き合いながらひたすら手を動かし無心の境地に入る。草取りを終えて地面を眺めると、雑念が払われたかようにすっきりとした空間が広がる。その瞬間、草むしりという作業ができたことに感謝の念と充実感が心に漂う。 この映画に対し、馳知事はクレームをつけた。映画は石川テレビが2021年と22に放送した2本のドキュメンタリ-番組に新たな映像を加えて再編集したもの。馳知事は、テレビ報道のドキュメンタリ-番組に加え、さらに商業目的でつくった映画にも無断で自身や県職員の映像を使用していることについて、「肖像権の扱いが納得できない」と。これに対し、石川テレビ側は、映画の制作も報道活動の一環との位置づけで、映像は公務中ものであり、報道の目的である公共性に鑑み、許諾は必要ないと反論している。

この映画に対し、馳知事はクレームをつけた。映画は石川テレビが2021年と22に放送した2本のドキュメンタリ-番組に新たな映像を加えて再編集したもの。馳知事は、テレビ報道のドキュメンタリ-番組に加え、さらに商業目的でつくった映画にも無断で自身や県職員の映像を使用していることについて、「肖像権の扱いが納得できない」と。これに対し、石川テレビ側は、映画の制作も報道活動の一環との位置づけで、映像は公務中ものであり、報道の目的である公共性に鑑み、許諾は必要ないと反論している。 珠洲市はいまでも時代の先端を試みるユニークな地域で知られる。メディアの報道によると、同市で独自のデジタル地域通貨サービス「珠洲トチツーカ」を流通させるプロジェクトをスタートさせると、きのう27日の記者会見で発表した=写真=。北国ファイナンシャルホールディングス(FHD)傘下の北国銀行(金沢市)が法定通貨と価値が連動する、1コインが1円のデジタル通貨「ステーブルコイン」を発行する。また、珠洲市が独自に発行し市内の加盟店で使えるポイント制度も統合するなど、ことし夏ごろにサービスの大枠を整える。

珠洲市はいまでも時代の先端を試みるユニークな地域で知られる。メディアの報道によると、同市で独自のデジタル地域通貨サービス「珠洲トチツーカ」を流通させるプロジェクトをスタートさせると、きのう27日の記者会見で発表した=写真=。北国ファイナンシャルホールディングス(FHD)傘下の北国銀行(金沢市)が法定通貨と価値が連動する、1コインが1円のデジタル通貨「ステーブルコイン」を発行する。また、珠洲市が独自に発行し市内の加盟店で使えるポイント制度も統合するなど、ことし夏ごろにサービスの大枠を整える。 渋谷氏は社長在任中の2021年1月にサウナで脱水状態となり、同病院に入院。退院後の同年5月に、「大学創立50年記念事業募金」に応じて3億円を寄付した。その後、8月に再び入院するなど入退院を繰り返していた。以前から認知機能の低下が見られ、入院中にMRI検査を実施したところ、大脳の萎縮などが確認されていた。提訴した遺族側はきょう27日の記者会見で、「患者の病状を利用して、不当で多額な利益を図る所業が容認されていいはずがない」と訴えた。また、提訴前に調停を申し立てたが、医科大側は寄付の時点で認知症という診断書はなく、返還する理由がないと主張したため、不調に終わった。今回の提訴で医科大側は「正当な手続きを経て寄付金を受け入れている」と反論している。

渋谷氏は社長在任中の2021年1月にサウナで脱水状態となり、同病院に入院。退院後の同年5月に、「大学創立50年記念事業募金」に応じて3億円を寄付した。その後、8月に再び入院するなど入退院を繰り返していた。以前から認知機能の低下が見られ、入院中にMRI検査を実施したところ、大脳の萎縮などが確認されていた。提訴した遺族側はきょう27日の記者会見で、「患者の病状を利用して、不当で多額な利益を図る所業が容認されていいはずがない」と訴えた。また、提訴前に調停を申し立てたが、医科大側は寄付の時点で認知症という診断書はなく、返還する理由がないと主張したため、不調に終わった。今回の提訴で医科大側は「正当な手続きを経て寄付金を受け入れている」と反論している。 「月刊ニューメディア」編集部ゼネラルエディターの吉井勇氏から届いたメールマガジン(25日付)によると、インターネットでのデジタル広告にも深刻な事態が起きているという。日本の広告市場をリードする企業が集まる「日本アドバタイザーズ協会」(JAA)が24日に開催したオンラインセミナー「デジタル広告の課題 広告主が知るべきこと、取り組むべきこと」を要約したものだ。以下、メールマガジンを引用。

「月刊ニューメディア」編集部ゼネラルエディターの吉井勇氏から届いたメールマガジン(25日付)によると、インターネットでのデジタル広告にも深刻な事態が起きているという。日本の広告市場をリードする企業が集まる「日本アドバタイザーズ協会」(JAA)が24日に開催したオンラインセミナー「デジタル広告の課題 広告主が知るべきこと、取り組むべきこと」を要約したものだ。以下、メールマガジンを引用。  尹大統領は日本との未来志向の外交関係を改めて述べたことになる。ことし3月16日、大統領として初来日し、岸田総理と首脳会談に臨み、トップが互いの国を訪問する「シャトル外交」を復活させることや、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮に対して日米韓の連携を強化すること、経済安全保障に関する協議体の創設、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の正常化、そして、拉致問題について協力を約束するなど前向きな姿勢を示した。

尹大統領は日本との未来志向の外交関係を改めて述べたことになる。ことし3月16日、大統領として初来日し、岸田総理と首脳会談に臨み、トップが互いの国を訪問する「シャトル外交」を復活させることや、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮に対して日米韓の連携を強化すること、経済安全保障に関する協議体の創設、軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の正常化、そして、拉致問題について協力を約束するなど前向きな姿勢を示した。 メディアはこれまで何度も「解散・総選挙は近く実施されますか」と質問を向けてきた。岸田総理が3月21日にウクライナを電撃訪問し、G7広島サミットの議長国としての存在感をアピールしたときもそうだった。

メディアはこれまで何度も「解散・総選挙は近く実施されますか」と質問を向けてきた。岸田総理が3月21日にウクライナを電撃訪問し、G7広島サミットの議長国としての存在感をアピールしたときもそうだった。