☆能登で来年トキ放鳥へ 問題は場所選び、地域それぞれにトキへの想い

今季2度目の「最強・最長の寒波」はピークはいったん過ぎたようだ。きょうは断続的に雪は降っていたものの、晴れ間ものぞいた。昨夜からきょう夕方の金沢の自宅周辺の積雪は10㌢ほどだろうか。しかし油断大敵で、金沢地方気象台の予報によると、あさって21日から再び強い寒気が流れ込み、3連休にかけて平野部でも大雪になる可能性があるとのこと。春が待ち遠しい。

残念なこともあった。能登半島の七尾市で温泉旅館を経営する知人がヒートショックで亡くなった。地元メディア各社の報道によると、17日夕方に和倉温泉総湯で入浴中に意識不明の状態で見つかり、急逝した。73歳だっ た。外の寒気と総湯の湯の温度差から血圧が上昇・降下して、心筋梗塞などが発生したのかもしれない。10数年ほど前、学生たちと「能登スタディツアー」で訪れたのがきっかけで、以降何度かお会いした。前向きな発想をする人で、能登地震で被災した自らの旅館の再建を進めるかたわら、能登の震災復興プロジェクトのリーダーとして旗振り役を担う、存在感のある人だった。冥福を祈る。

た。外の寒気と総湯の湯の温度差から血圧が上昇・降下して、心筋梗塞などが発生したのかもしれない。10数年ほど前、学生たちと「能登スタディツアー」で訪れたのがきっかけで、以降何度かお会いした。前向きな発想をする人で、能登地震で被災した自らの旅館の再建を進めるかたわら、能登の震災復興プロジェクトのリーダーとして旗振り役を担う、存在感のある人だった。冥福を祈る。

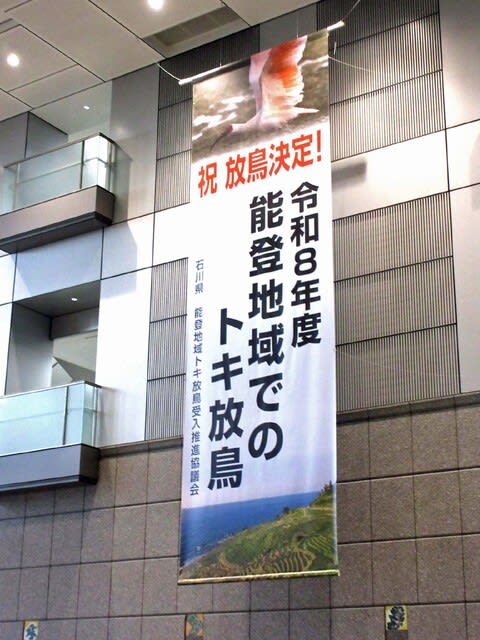

話は変わる。今月15日付のブログで、環境省は国の特別天然記念物トキの能登での放鳥を2026年度上半期をめどに行うことを決めた、と述べた。能登は本州最後の一羽のトキがいたところ。トキの放鳥が来年と決まったことで、テンションを高めているのは石川県庁かも知れない。きょう用事があり県庁に行くと、1階ロビーに「祝 放鳥決定! 令和8年度 能登地域でのトキ放鳥」と大きな懸垂幕が掲げられていた=写真=。懸垂幕の上部にはトキが羽ばたく様子が描かれている。

環境省では来年6月上旬ごろの放鳥を目指している。これから大きなテーマとなるが細長い能登半島のどこで放鳥するか、だろう。地元メディア各社の報道によると、ことし7月ごろまでに具体的な場所を、県と能登9市町などが選定する。この場所選びが難題だ。

本州最後の1羽だったオスのトキ、愛称「ノリ(能里)」は1970年1月に能登半島の穴水町で捕獲され、繁殖のため新潟県佐渡のトキ保護センターに送られた。しかし、翌年1971年3月、鳥かごのケージの金網で口ばしを損傷したことが原因で死んでしまう。このような経緯があるので、穴水町では捕獲された場所で放鳥してほしいと主張するだろう。また、半島尖端の珠洲市の粟津地区には10年ほど前から佐渡で放鳥されたトキが飛来している。半島の中ほどにある眉丈山はため池が多くあり、ふもと中能登町や羽咋市には水田が広がる。1961年の記録で5羽のトキが確認されている。志賀町には毎年コウノトリが飛来して営巣が確認されているので、トキにも来てほしいとの想いがあるだろう。能登の人たちには地域それぞれにトキに対する思い入れがある。

放鳥場所をどう選定していくのか。去年元日の地震で道に切れが入り、餌場とする水田に水を供給するパイプラインが破裂したところも相当ある。県のテンションの高さをリーダーシップとして、トキ放鳥の場所選定に活用してほしいものだ。

⇒19日(水)夜・金沢の天気 ゆき

めにする可能性もあるとして、最新の情報に留意し不要不急の外出を避けるよう呼びかけた。また、金沢地方気象台は大雪による交通障害や高波、着雪、雪崩、落雷、竜巻の突風などに注意を呼びかけている。

めにする可能性もあるとして、最新の情報に留意し不要不急の外出を避けるよう呼びかけた。また、金沢地方気象台は大雪による交通障害や高波、着雪、雪崩、落雷、竜巻の突風などに注意を呼びかけている。 これまでWHO脱退を語るトランプ氏がその理由に挙げたことは2つ。一つは拠出額で、アメリカは年間5億㌦(780億円)を拠出しているが、人口が多い中国は3900万㌦しか負担していないと指摘してきた。もう一つはWHOの中国寄りの姿勢で、トランプ氏は1期目のときから、新型コロナウイルスの対応に不満を示していた。

これまでWHO脱退を語るトランプ氏がその理由に挙げたことは2つ。一つは拠出額で、アメリカは年間5億㌦(780億円)を拠出しているが、人口が多い中国は3900万㌦しか負担していないと指摘してきた。もう一つはWHOの中国寄りの姿勢で、トランプ氏は1期目のときから、新型コロナウイルスの対応に不満を示していた。

話は変わる。環境省はきのうトキ野生復帰検討会を開催し、国の特別天然記念物のトキの放鳥を2026年度上半期をめどに能登地域で行うことを決めた(14日付・環境省公式サイト「報道発表資料」)。本州でのトキの放鳥は初めてとなる。環境省は本州における「トキと共生する里地づくり取組地域」にを目指す自治体を2022年度に公募し、能登と島根県出雲市の2地域を選定していた。今回のトキ野生復帰検討会で能登が野生復帰をするに足るだけの自然的、社会的環境と地域体制が着実に整備されていると認め、来年度の放鳥が正式に決まった。(※写真は、輪島市三井町洲衛の空を舞うトキ=1957年、岩田秀男氏撮影)

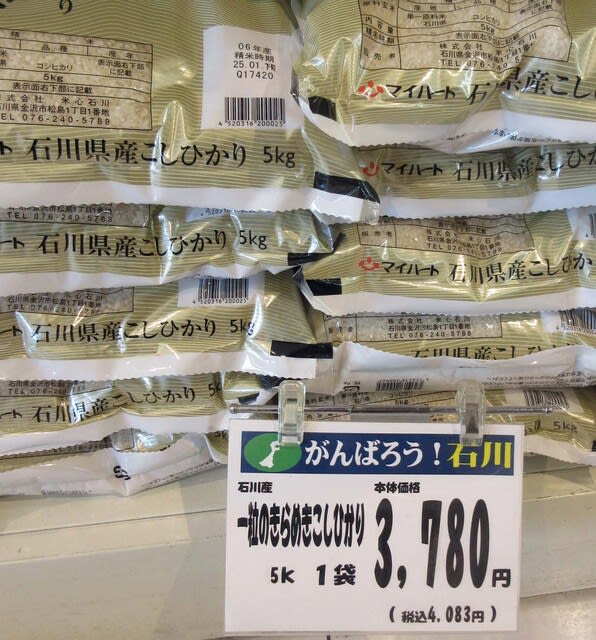

話は変わる。環境省はきのうトキ野生復帰検討会を開催し、国の特別天然記念物のトキの放鳥を2026年度上半期をめどに能登地域で行うことを決めた(14日付・環境省公式サイト「報道発表資料」)。本州でのトキの放鳥は初めてとなる。環境省は本州における「トキと共生する里地づくり取組地域」にを目指す自治体を2022年度に公募し、能登と島根県出雲市の2地域を選定していた。今回のトキ野生復帰検討会で能登が野生復帰をするに足るだけの自然的、社会的環境と地域体制が着実に整備されていると認め、来年度の放鳥が正式に決まった。(※写真は、輪島市三井町洲衛の空を舞うトキ=1957年、岩田秀男氏撮影) そんな中、江藤農林水産大臣はきょう午前の記者会見で、米価の価格高騰に対応するため、政府備蓄米の放出について発表した(メディア各社の報道)。それによると、大手の集荷業者を対象に販売数量は21万㌧と定める。初回は3月上旬にまず15万㌧の入札を開始し、3月半ばには落札した集荷業者への引き渡しを始める。実際に備蓄米が店頭に並び始めるのは3月下旬から4月ごろになると見込んでいる。残り6万㌧に関しては今後の状況をみて判断していくとしている。江藤大臣は備蓄米の放出について、「この状況をなんとしても改善したいという強い決意の数字だ」「必要があればさらに数量を拡大することも考える」と述べていた。

そんな中、江藤農林水産大臣はきょう午前の記者会見で、米価の価格高騰に対応するため、政府備蓄米の放出について発表した(メディア各社の報道)。それによると、大手の集荷業者を対象に販売数量は21万㌧と定める。初回は3月上旬にまず15万㌧の入札を開始し、3月半ばには落札した集荷業者への引き渡しを始める。実際に備蓄米が店頭に並び始めるのは3月下旬から4月ごろになると見込んでいる。残り6万㌧に関しては今後の状況をみて判断していくとしている。江藤大臣は備蓄米の放出について、「この状況をなんとしても改善したいという強い決意の数字だ」「必要があればさらに数量を拡大することも考える」と述べていた。 2024年産米の収穫量は前年比2.7%増の679万2000㌧で、収量が増加に転じるのは2018年産以来6年ぶりと発表していた。それなのになぜ価格高騰が続いているのか。

2024年産米の収穫量は前年比2.7%増の679万2000㌧で、収量が増加に転じるのは2018年産以来6年ぶりと発表していた。それなのになぜ価格高騰が続いているのか。 今回新しくなった大の里のパネル=写真・上=と、これまでのパネル=写真・下、去年7月撮影=を比べてみる。大きく2点が異なる。一つは髪型の大銀杏の姿だ。これまでのパネルはざんばら髪だった。2023年12月に展示され、同じ年の秋場所で十両に昇進したときのものだ。2024年の夏場所からはちょんまげで土俵に上がり、同年の秋場所で2回目の優勝を果たして大関昇進を決めた。以降も髪型は変わらず、「ちょんまげ大関」と呼ばれていた。史上最速と称されたスピード出世に髪の伸びが追いつかなかったのかもしれない。大銀杏の姿を披露したのはことし1月の初場所だった。

今回新しくなった大の里のパネル=写真・上=と、これまでのパネル=写真・下、去年7月撮影=を比べてみる。大きく2点が異なる。一つは髪型の大銀杏の姿だ。これまでのパネルはざんばら髪だった。2023年12月に展示され、同じ年の秋場所で十両に昇進したときのものだ。2024年の夏場所からはちょんまげで土俵に上がり、同年の秋場所で2回目の優勝を果たして大関昇進を決めた。以降も髪型は変わらず、「ちょんまげ大関」と呼ばれていた。史上最速と称されたスピード出世に髪の伸びが追いつかなかったのかもしれない。大銀杏の姿を披露したのはことし1月の初場所だった。 前のパネルと異なるもう一つが化粧まわし。これまでのものは青色を基調としたもので、ロゴには「上を目指す」「一番を」などの意味が込められていた。今回のパネルでは、墨絵で描かれたような龍の図柄だ。所属する二所ノ関部屋のX(旧ツイッター)によると、足立美術館に所蔵されている作品で横山大観の『龍興而致雲』(りゅうおこりてくもいたす)。「龍は雲を得て天を目指す」という意味で、乱雲と雷鳴の中でごつごつとした岩肌にもめげず激しい動きを見せる龍の気迫が表現されている作品という。確かに、並んでいる遠藤、輝、欧勝海と比べても、大の里の体は大きく、龍のような力強さを感じさせる。ちなみに大の里の身長は192㌢、体重185㌔だ。大銀杏と化粧まわしで生まれ変わったような力士の姿ではある。

前のパネルと異なるもう一つが化粧まわし。これまでのものは青色を基調としたもので、ロゴには「上を目指す」「一番を」などの意味が込められていた。今回のパネルでは、墨絵で描かれたような龍の図柄だ。所属する二所ノ関部屋のX(旧ツイッター)によると、足立美術館に所蔵されている作品で横山大観の『龍興而致雲』(りゅうおこりてくもいたす)。「龍は雲を得て天を目指す」という意味で、乱雲と雷鳴の中でごつごつとした岩肌にもめげず激しい動きを見せる龍の気迫が表現されている作品という。確かに、並んでいる遠藤、輝、欧勝海と比べても、大の里の体は大きく、龍のような力強さを感じさせる。ちなみに大の里の身長は192㌢、体重185㌔だ。大銀杏と化粧まわしで生まれ変わったような力士の姿ではある。 震度7の地震、記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れた最強・最長の寒波。 3災の能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐった。最終日、金沢に戻ると面白いが景色があった。金沢大学角間キャンパス近くの山側環状道路を車で走ると、中央分離帯に「雪団子」が並んでいる。一つや二つではない。串に刺した団子状態でしばらく続いていた。雪国ならではの景色だ。(※写真は、金沢市もりの里の外側環状道路。中央分離帯の植え込みに雪が積もって団子のように=8日正午すぎ撮影)

震度7の地震、記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れた最強・最長の寒波。 3災の能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐった。最終日、金沢に戻ると面白いが景色があった。金沢大学角間キャンパス近くの山側環状道路を車で走ると、中央分離帯に「雪団子」が並んでいる。一つや二つではない。串に刺した団子状態でしばらく続いていた。雪国ならではの景色だ。(※写真は、金沢市もりの里の外側環状道路。中央分離帯の植え込みに雪が積もって団子のように=8日正午すぎ撮影) 震度7の地震、記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れている最強・最長の寒波。 3災の能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐり、「あれはどうなったのか」と気になっていた場所に行った。NHK大河ドラマ『利家とまつ』(2002年放送)で話題を呼んだ、加賀百万石の礎を築いた前田利家の正室まつの遺灰がまつられている菩提寺「芳春院」。寺がある輪島市門前町は震度7の強烈な揺れに見舞われ、多くの建物が倒壊し、芳春院も全壊した。

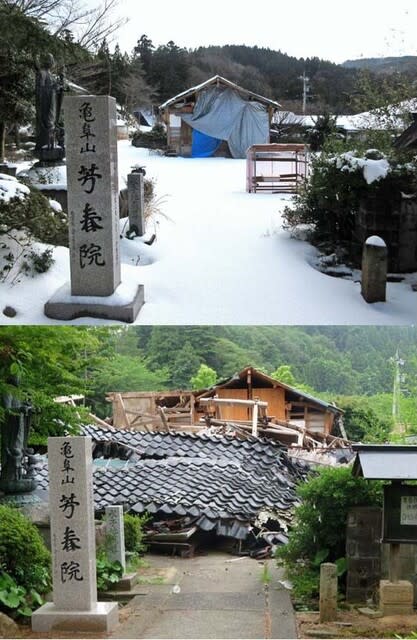

震度7の地震、記録的な大雨、そして今月4日から北陸に吹き荒れている最強・最長の寒波。 3災の能登半島を3日間(今月6-8日)かけてめぐり、「あれはどうなったのか」と気になっていた場所に行った。NHK大河ドラマ『利家とまつ』(2002年放送)で話題を呼んだ、加賀百万石の礎を築いた前田利家の正室まつの遺灰がまつられている菩提寺「芳春院」。寺がある輪島市門前町は震度7の強烈な揺れに見舞われ、多くの建物が倒壊し、芳春院も全壊した。 震災後に何度かこの地を訪ねたが、倒壊現場はまったく手が付けられていなかった。今回行くとすっかり片付いていた。当初、宗教法人に対しては公費解体が適用されないのかと思っていたが、宗教法人が所有する建物も全壊および半壊の建物は災害廃棄物として公費解体の対象だった(2024年1月・環境省「公費解体・撤去マニュアル第1版」)。そして、能登半島地震は「特定非常災害」に指定されたので、神社や仏閣などの場合でも自治体が発行する被災証明書があれば、法人が解体しても、その費用は補助の対象となる。そうした情報は震災後の混乱の中で交錯したのだろう。芳春院が、野ざらしとなっていた釈迦三尊や達磨大師などの本尊を救い出したのは5月、公費解体を終えたのは10月だった。(※写真・上は、公費解体を終えた現在の芳春院と、解体を待つ芳春院=去年7月6日撮影)

震災後に何度かこの地を訪ねたが、倒壊現場はまったく手が付けられていなかった。今回行くとすっかり片付いていた。当初、宗教法人に対しては公費解体が適用されないのかと思っていたが、宗教法人が所有する建物も全壊および半壊の建物は災害廃棄物として公費解体の対象だった(2024年1月・環境省「公費解体・撤去マニュアル第1版」)。そして、能登半島地震は「特定非常災害」に指定されたので、神社や仏閣などの場合でも自治体が発行する被災証明書があれば、法人が解体しても、その費用は補助の対象となる。そうした情報は震災後の混乱の中で交錯したのだろう。芳春院が、野ざらしとなっていた釈迦三尊や達磨大師などの本尊を救い出したのは5月、公費解体を終えたのは10月だった。(※写真・上は、公費解体を終えた現在の芳春院と、解体を待つ芳春院=去年7月6日撮影) 芳春院や総持寺だけではない。能登では寺社が相当に傷んでいる。能登で一番多い寺院は浄土真宗で、真宗大谷派東本願寺のまとめ(去年6月19日時点)によると、能登地域にある寺院353ヵ寺のうち、被害があったのは331ヵ寺で、そのうち本堂の倒壊など大規模被害は72ヵ寺、庫裏は69ヵ寺に上る。これに他宗派の寺院や神社も加えると相当な数に及ぶだろう。

芳春院や総持寺だけではない。能登では寺社が相当に傷んでいる。能登で一番多い寺院は浄土真宗で、真宗大谷派東本願寺のまとめ(去年6月19日時点)によると、能登地域にある寺院353ヵ寺のうち、被害があったのは331ヵ寺で、そのうち本堂の倒壊など大規模被害は72ヵ寺、庫裏は69ヵ寺に上る。これに他宗派の寺院や神社も加えると相当な数に及ぶだろう。 寒波襲来からきょうで1週間となる。能登の七尾市では43㌢、金沢で27㌢、加賀市で78㌢の積雪(午前11時現在)となっている。地元メディアの報道によると、雪による事故も相次いでいる。加賀市では除雪中に自宅脇の側溝に転落して70代男性が死亡、金沢市でも除雪中や歩行中での転倒で負傷する事故が起きている。また、金沢と能登を結ぶ自動車専用道「のと里山海道」ではけさ雪によるスリップで車が横転し、一部区間で3時間、通行止めとなった。金沢地方気象台の予報によると、冬型の気圧配置は徐々に緩むものの雪はあす11日にかけて続く見込みのようだ。

寒波襲来からきょうで1週間となる。能登の七尾市では43㌢、金沢で27㌢、加賀市で78㌢の積雪(午前11時現在)となっている。地元メディアの報道によると、雪による事故も相次いでいる。加賀市では除雪中に自宅脇の側溝に転落して70代男性が死亡、金沢市でも除雪中や歩行中での転倒で負傷する事故が起きている。また、金沢と能登を結ぶ自動車専用道「のと里山海道」ではけさ雪によるスリップで車が横転し、一部区間で3時間、通行止めとなった。金沢地方気象台の予報によると、冬型の気圧配置は徐々に緩むものの雪はあす11日にかけて続く見込みのようだ。 登島を何度も訪れているが、冬場は今回が初めて。積雪の大橋を走ると、まるでスキーのジャンプ台を滑っているような感覚になった=写真・上=。もちろん、スキーのように「滑降」はできなのでゆっくり運転で。

登島を何度も訪れているが、冬場は今回が初めて。積雪の大橋を走ると、まるでスキーのジャンプ台を滑っているような感覚になった=写真・上=。もちろん、スキーのように「滑降」はできなのでゆっくり運転で。 内に何ヵ所か設置されている。その一つに人影のようなものが見えて、「櫓に人が」と思った次第。

内に何ヵ所か設置されている。その一つに人影のようなものが見えて、「櫓に人が」と思った次第。