☆「ジャニーズ事務所」は廃業へ マスメディアは沈黙か

ジャニー喜多川の性加害問題をめぐって、ジャニーズ事務所はきょう記者会見を行い、現在の社名を「SMILE-UP.」に変更し、この会社で被害者への補償を行ったうえで、将来的には廃業すると発表した。そして、タレントのマネージメントなどを行う新たな会社を設立し、社名はファンクラブで公募するとした。創業者であるジャニー氏の名前を完全に消去することで、この問題にけじめをつけるようだ。さらに詳しく会見内容をチェックする。

ジャニーズ事務局の会見内容は公式サイトで掲載されている。以下、記事を抜粋。【社名について】 ジャニー喜多川の氏名に由来している以上、社名を変更する必要があるとの結論に達しました。新しい社名は、2018年7月に弊社が立ち上げた社会貢献活動「Smile Up!Project」に由来するものです。この活動は、常日頃応援してくださる皆様のために、どのように社会的責務や使命を果たすことができるかについて、タレント、社員が一丸となって考え、多くのファンの皆様のご支援の元に行動に移すことができたものです。

ジャニーズ事務局の会見内容は公式サイトで掲載されている。以下、記事を抜粋。【社名について】 ジャニー喜多川の氏名に由来している以上、社名を変更する必要があるとの結論に達しました。新しい社名は、2018年7月に弊社が立ち上げた社会貢献活動「Smile Up!Project」に由来するものです。この活動は、常日頃応援してくださる皆様のために、どのように社会的責務や使命を果たすことができるかについて、タレント、社員が一丸となって考え、多くのファンの皆様のご支援の元に行動に移すことができたものです。

【新会社の設立】 弊社は同族経営の弊害を排するとともに、ジャニー喜多川及び過去の弊社との完全な決別をするべく、今後新会社を設立の上、所属タレント(ジャニーズJrを含みます。)及び社員については希望者全員が新会社に移籍し、新会社がエージェント会社となり弊社は補償に特化することを想定しております。新会社には藤島家の資本は入れず、また藤島ジュリー景子は新会社の役員とはならず、経営に一切関与しません。

【被害者救済】 9月13日付で「被害者救済委員会」を設置の上、同月15日に被害補償の受付窓口を開設いたしました。9月30日時点で478人の方からご連絡があり、そのうち被害を申告して補償を求めているのは325人です。現在、弊社に在籍されていたかどうかの確認を進めながら、被害者救済委員会による補償額の算定のための聞き取り等の手続を進めております。支払開始時期は11月を予定しております。

この問題がクローズアップさせたのは国連の動きだった。各国の人権状況を調査する国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会の専門家チーム(2人)が7月24日から8月4日にわたり、省庁や地方自治体、企業の代表、労働組合、市民団体、人権活動家などと会談し、人権上の義務と責任にどう取り組んでいるかを聞き取りした。その中で、ジャニー喜多川の性加害問題について被害者から聞き取りを行ったことから、にわかにクローズアップされることになった。

最終日の4日に日本記者クラブで記者会見した専門家チームは、エンターテインメント業界に「性的な暴力やハラスメントを不問に付す文化」があると言及。その事例として、ジャニー喜多川氏の性加害問題が2003年の東京高裁の判決で「性加害がある」と認定されたにも関わらず、事実を伝えてこなかったメディア業界、とくにテレビ、新聞などは「その罪は大きい」と指摘した。

ジャニーズ事務所の会見内容は、「崖っぷち感」が伝わる改革案で本気度が見て取れる。では、一方の当事者でもあるマスメディアはどうするのか。改革案を示すのか。このまま沈黙を続けるのか。(※写真はWikipedia「ジャニーズ事務所」より)

⇒2日(月)夜・金沢の天気 はれ

能登ではサザエの貝殻の尖った部分を「ツノ」と呼んでいる。ただ、サザエにはツノのあるものと、ないものもある。さらに、そのツノは同じ長さではない。長いものと短いものがある。海流が速いところで採れるサザエのツノは長いと能登では言い伝えられているが定かではない。遺伝的な長さもあるのではないかと考えてしまう。ただ、ツノが長いほうが見栄えがいいので、ホテルでのサザエもつい、長いツノのものを選んで皿に入れた。

能登ではサザエの貝殻の尖った部分を「ツノ」と呼んでいる。ただ、サザエにはツノのあるものと、ないものもある。さらに、そのツノは同じ長さではない。長いものと短いものがある。海流が速いところで採れるサザエのツノは長いと能登では言い伝えられているが定かではない。遺伝的な長さもあるのではないかと考えてしまう。ただ、ツノが長いほうが見栄えがいいので、ホテルでのサザエもつい、長いツノのものを選んで皿に入れた。 「サザエハウス」の壁面をよく見ると、サザエだけでなく、アワビや巻貝の殻もある。また、同じサザエでも貝殻のカタチが違う。殻に突起がいくつもあるもの、まったくないもの、それぞれにカタチの個性がある。サザエそのものがその生息地(海底の岩場の形状など)に適応して形づくられた、完成度の高いアートなんだと改めて思えるから不思議だ。靴を脱いでハウスの中に入ると今度はサザエの貝殻に入ったような白色の曲がりくねった世界が広がる。

「サザエハウス」の壁面をよく見ると、サザエだけでなく、アワビや巻貝の殻もある。また、同じサザエでも貝殻のカタチが違う。殻に突起がいくつもあるもの、まったくないもの、それぞれにカタチの個性がある。サザエそのものがその生息地(海底の岩場の形状など)に適応して形づくられた、完成度の高いアートなんだと改めて思えるから不思議だ。靴を脱いでハウスの中に入ると今度はサザエの貝殻に入ったような白色の曲がりくねった世界が広がる。 鉄」が豊富にある(2010年5月・金沢大学「里山里海環境調査」)。能登かきのファンにとって、秋は気になる季節なのだが、きょう30日付の地元紙・北陸中日新聞の一面の見出し「能登かき『大不作』 クロダイ食害 猛暑影響か」に少々驚いた。

鉄」が豊富にある(2010年5月・金沢大学「里山里海環境調査」)。能登かきのファンにとって、秋は気になる季節なのだが、きょう30日付の地元紙・北陸中日新聞の一面の見出し「能登かき『大不作』 クロダイ食害 猛暑影響か」に少々驚いた。 =。満月は、まさに名月だ。次に中秋の名月が満月と一致するのは7年後の2030年9月12日のようだ。

=。満月は、まさに名月だ。次に中秋の名月が満月と一致するのは7年後の2030年9月12日のようだ。 な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。

な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。 青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。

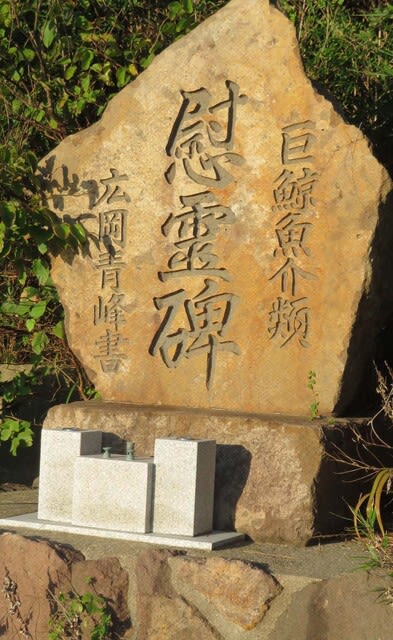

青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。 作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。

作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。 このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。

このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。 に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。

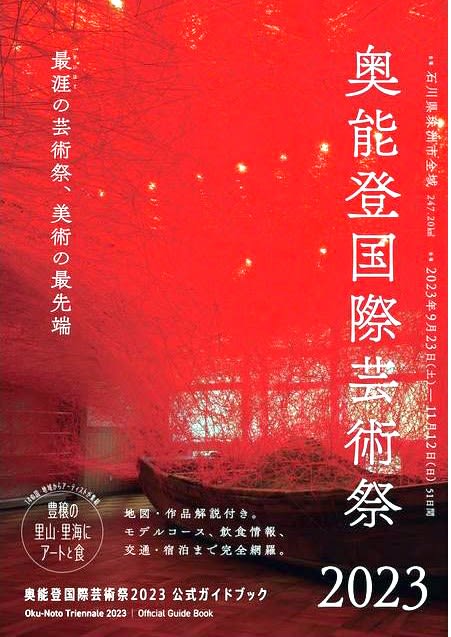

に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。 きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。 ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。 ス」を展開すると述べた(首相官邸公式サイト「ニューヨーク経済クラブ主催による岸田総理大臣講演」より、写真も)。

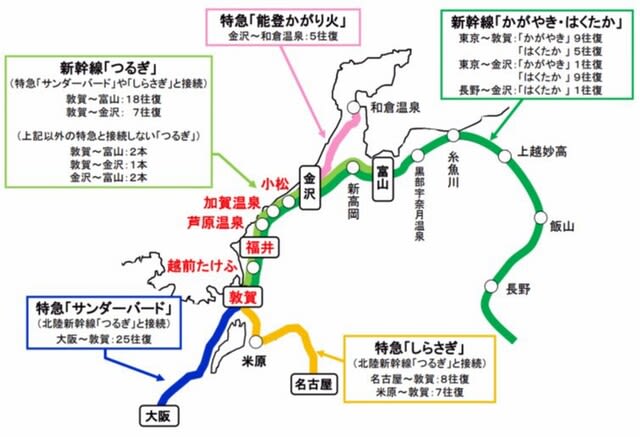

ス」を展開すると述べた(首相官邸公式サイト「ニューヨーク経済クラブ主催による岸田総理大臣講演」より、写真も)。 北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業によるJR西日本の運行計画概要(8月30日付ニュースリリース)=図=によると、金沢と大阪方面を結ぶ特急「サンダーバード」、そして、名古屋方面を結ぶ特急「しらさぎ」は敦賀止まりとなる。金沢から北陸新幹線に乗って大阪に行く際は敦賀でサンダーバードに乗り換え、名古屋に行く際も敦賀でしらさぎに乗り換えになる。時間は短縮されるだろうが、これまで直行だった列車が、乗り換えとなると不便さを感じるのではないだろうか。もちろん、当初から予定されていたことであり、いまさら言うのも適切ではないかもしれない。

北陸新幹線の金沢・敦賀間の開業によるJR西日本の運行計画概要(8月30日付ニュースリリース)=図=によると、金沢と大阪方面を結ぶ特急「サンダーバード」、そして、名古屋方面を結ぶ特急「しらさぎ」は敦賀止まりとなる。金沢から北陸新幹線に乗って大阪に行く際は敦賀でサンダーバードに乗り換え、名古屋に行く際も敦賀でしらさぎに乗り換えになる。時間は短縮されるだろうが、これまで直行だった列車が、乗り換えとなると不便さを感じるのではないだろうか。もちろん、当初から予定されていたことであり、いまさら言うのも適切ではないかもしれない。 ンダーバードやしらさぎで関西や中京と直行列車で結ばれているが、来年からは乗り換えの手間が客に煩わしさを感じさせるのではないだろうか。(※イラストは、敦賀市役所公式サイト「新幹線敦賀駅前広場のイメージ図を作成しました!」より)

ンダーバードやしらさぎで関西や中京と直行列車で結ばれているが、来年からは乗り換えの手間が客に煩わしさを感じさせるのではないだろうか。(※イラストは、敦賀市役所公式サイト「新幹線敦賀駅前広場のイメージ図を作成しました!」より) ほど前に白い花が咲いていたのを檀家が株分けして数を増やしていったという伝えがある。そのせいか、花だけでなく境内も整備されて、ちょっとした「お寺の公園」というイメージだ。

ほど前に白い花が咲いていたのを檀家が株分けして数を増やしていったという伝えがある。そのせいか、花だけでなく境内も整備されて、ちょっとした「お寺の公園」というイメージだ。