☆能登さいはての国際芸術祭を巡る~13 歴史をアートに

珠洲市の観光のシンボルは見附島(みつけじま)ではないだろうか。この名前は弘法大師(空海)が佐渡島から能登半島に船で渡って来たときに名付けたとの言い伝えがある。その見附島を見渡す松林の中に、シュー・ジェン氏(中国)の作品『運動場』=写真・上=がある。

白い砂利石を利用して、道が複雑につながる。ここは歩けるのだが、作品を鑑賞にきた人の多くは見附島と迷路のような白い道をセットで眺めている。歩いている人は少ない。ガイドブックによると、この道は世界各地で起きたデモ行進の痕跡をトレースしたものだという。確かに、道はまっすぐであったりくねくね横に逸れたりと、確かに複雑に動くデモ隊の行進のようなルートだ。それが妙に見附島につながっているようにも見え、過去と現在がつながったような、複雑で面白い風景を描いている。

白い砂利石を利用して、道が複雑につながる。ここは歩けるのだが、作品を鑑賞にきた人の多くは見附島と迷路のような白い道をセットで眺めている。歩いている人は少ない。ガイドブックによると、この道は世界各地で起きたデモ行進の痕跡をトレースしたものだという。確かに、道はまっすぐであったりくねくね横に逸れたりと、確かに複雑に動くデモ隊の行進のようなルートだ。それが妙に見附島につながっているようにも見え、過去と現在がつながったような、複雑で面白い風景を描いている。

海岸べりの公園に万葉の歌人として知られる大伴家持が珠洲を訪れたときの歌碑がある。「珠洲の海に 朝開きし て 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった家持は能登を巡行した。最後の訪問地だった珠洲では、朝から船に乗って出発し、越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、日本海の荒波を乗り切る造船技術が能登では発達していたとされる。家持が乗った船も時代の最先端の船ではなかったのかと想像する。

て 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった家持は能登を巡行した。最後の訪問地だった珠洲では、朝から船に乗って出発し、越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、日本海の荒波を乗り切る造船技術が能登では発達していたとされる。家持が乗った船も時代の最先端の船ではなかったのかと想像する。

海に面する薄暗い船小屋にカラフルな糸のグラデーションがぼんやりと浮かんでている。城保奈美氏(日本)の作品『海の上の幻』=写真・下=。作品は家持が詠んだ歌にインスピレーションを得て、色とりどりのレース糸の重なりの中に家持が渡ったであろう海に「幻」が浮かび上がることをイメージしている。この幻とは、蜃気楼を意味している(ガイドブックより)。

それにしても、大伴家持と蜃気楼、じつにダイナミックな発想から創られた作品だ。蜃気楼は春から初夏にかけて立山連峰から富山湾に流れ込む冷たい雪解け水が海面の空気の温度を低くして層となり、海上の空気との温度差ができることで光の屈折で起きる現象とされる。ガイドブックによると、作者は「富山県出身」とあり、実際に蜃気楼を見て育ったアーティストなのだと理解した。

⇒5日(日)夜・金沢の天気 はれ

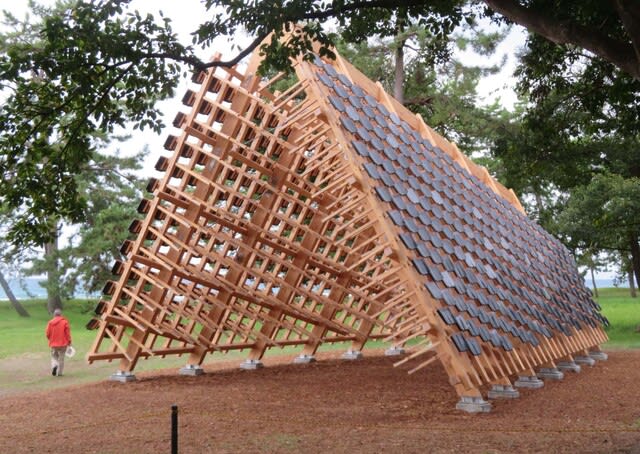

アーティストたちはどのようなイメージを描いてこの作品を制作したのだろうか。公式ガイドブックによると、家は記憶を集めるエネルギーの象徴と考え、「集まることはチカラになる」をコンセプトにしているという。その家の象徴が瓦なのだ。能登の家々を見渡しても、瓦が整っている家は住んでいる人がいる。瓦が割れていたり朽ちている家は廃家だと分かる。瓦を通して家の状況だけでなく、地域の人口減少や産業などの実情が分かる。

アーティストたちはどのようなイメージを描いてこの作品を制作したのだろうか。公式ガイドブックによると、家は記憶を集めるエネルギーの象徴と考え、「集まることはチカラになる」をコンセプトにしているという。その家の象徴が瓦なのだ。能登の家々を見渡しても、瓦が整っている家は住んでいる人がいる。瓦が割れていたり朽ちている家は廃家だと分かる。瓦を通して家の状況だけでなく、地域の人口減少や産業などの実情が分かる。 かつて珠洲市は養蚕業が盛んだった。昭和40年代から国の事業で国営パイロット開拓事業が進められ、農地開拓では蚕の飼料となる桑畑が広がっていた。その後、養蚕業は下火になる。梅田哲也氏の作品『遠のく』はかつての養蚕飼育所で使われていた道具などをテーマにしている。

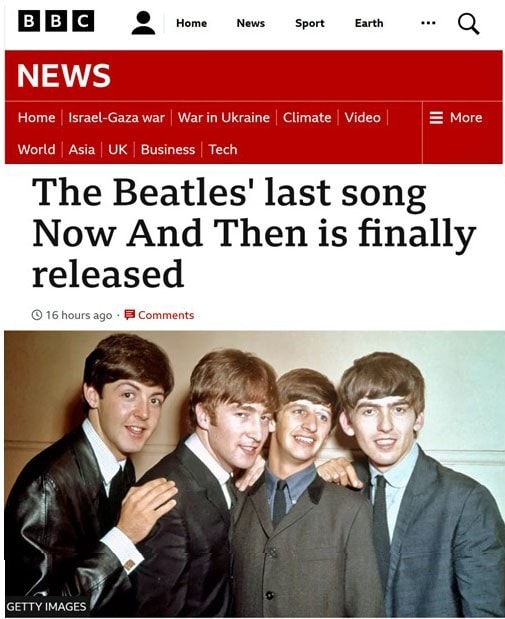

かつて珠洲市は養蚕業が盛んだった。昭和40年代から国の事業で国営パイロット開拓事業が進められ、農地開拓では蚕の飼料となる桑畑が広がっていた。その後、養蚕業は下火になる。梅田哲也氏の作品『遠のく』はかつての養蚕飼育所で使われていた道具などをテーマにしている。 本場イギリスのBBCニュース(2日付)も「The Beatles’ last song Now And Then is finally released」(意訳:ザ・ビートルズのラスト・ソング「Now And Then」がついにリリースされる)の見出しで報じている=写真=。それによると、この物語は1978年、レノンがニューヨークの自宅でボーカルとピアノのデモを録音したことから始まる。1980年、ニューヨークの自宅前で凶弾に倒れる、未亡人のオノ・ヨーコはこの録音カセットを残っていたビートルズのメンバーに渡す。

本場イギリスのBBCニュース(2日付)も「The Beatles’ last song Now And Then is finally released」(意訳:ザ・ビートルズのラスト・ソング「Now And Then」がついにリリースされる)の見出しで報じている=写真=。それによると、この物語は1978年、レノンがニューヨークの自宅でボーカルとピアノのデモを録音したことから始まる。1980年、ニューヨークの自宅前で凶弾に倒れる、未亡人のオノ・ヨーコはこの録音カセットを残っていたビートルズのメンバーに渡す。 ガイドブックによると、作者は45度の角度で空からの光を集めて反射する送受信機のような彫刻作品『Infinity』を2001年からシリ-ズで創っていて、木ノ浦海岸で3点を制作した。写真はInfinity 41にあたる。たしかに、作品の向こうに見える岬と交信しているようにも感じられ、SFっぽいイメージが面白い。能登半島にはUFO伝説もあり、作者はその話を聞いて、この作品を喜んで創ったのかもしれない。

ガイドブックによると、作者は45度の角度で空からの光を集めて反射する送受信機のような彫刻作品『Infinity』を2001年からシリ-ズで創っていて、木ノ浦海岸で3点を制作した。写真はInfinity 41にあたる。たしかに、作品の向こうに見える岬と交信しているようにも感じられ、SFっぽいイメージが面白い。能登半島にはUFO伝説もあり、作者はその話を聞いて、この作品を喜んで創ったのかもしれない。 下の漁港に音楽家、小野龍一氏の作品『アイオロスの広場』=写真・下=がある。かつて保育所で使われていたアップライトのピアノ。ピアノから伸びたワイヤーに触れると音が鳴る。そして、ピアノは自然の風で音を鳴らすエオリアンハープになっていて、さいはての漁港からの風が音となって奏でられる。

下の漁港に音楽家、小野龍一氏の作品『アイオロスの広場』=写真・下=がある。かつて保育所で使われていたアップライトのピアノ。ピアノから伸びたワイヤーに触れると音が鳴る。そして、ピアノは自然の風で音を鳴らすエオリアンハープになっていて、さいはての漁港からの風が音となって奏でられる。 ョ現象で暖冬と長期予報が出ていたが、季節感が失われるのではないかと、妙な胸騒ぎがする。

ョ現象で暖冬と長期予報が出ていたが、季節感が失われるのではないかと、妙な胸騒ぎがする。 そしてきょうの株式は午前中、前日比600円余り高くなっている。外国為替市場で1㌦=151円台まで円安にシフトしていて、輸出関連企業への買いが広がっているようだ。

そしてきょうの株式は午前中、前日比600円余り高くなっている。外国為替市場で1㌦=151円台まで円安にシフトしていて、輸出関連企業への買いが広がっているようだ。 がヨーロッパにある。能登から飛び立ったコウノトリたちが伴侶をともなって戻って定着することで、少子高齢化が進む能登もにぎやかになればと夢を膨らませている。(※写真・上=ことし5月23日に志賀町で撮影した国の特別天然記念物コウノトリの親子)

がヨーロッパにある。能登から飛び立ったコウノトリたちが伴侶をともなって戻って定着することで、少子高齢化が進む能登もにぎやかになればと夢を膨らませている。(※写真・上=ことし5月23日に志賀町で撮影した国の特別天然記念物コウノトリの親子) 報道によると、ことし7月6日に町の配水管の更新工事の入札が「電子入札システム」を使って行われた。最低制限価格

報道によると、ことし7月6日に町の配水管の更新工事の入札が「電子入札システム」を使って行われた。最低制限価格 友人が「食いたい」と言っている「かに面」は、カニの解禁と同時に、これも季節の味となる「金沢おでん」の逸品だ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。

友人が「食いたい」と言っている「かに面」は、カニの解禁と同時に、これも季節の味となる「金沢おでん」の逸品だ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。 時的に強烈な寒波が来て大雪になったこともある。暖冬の予報があったとしても、大雪への備えは例年通りというのが北陸に住む者の心構えだ。

時的に強烈な寒波が来て大雪になったこともある。暖冬の予報があったとしても、大雪への備えは例年通りというのが北陸に住む者の心構えだ。 店を営む農家がどぶろくを造っている。無農薬のコメを原料として使う生産者の話を聞きながら、どぶろくファンたちは飲み比べを行っていた。

店を営む農家がどぶろくを造っている。無農薬のコメを原料として使う生産者の話を聞きながら、どぶろくファンたちは飲み比べを行っていた。 そんなことを思いながらじっと眺めていると店主が声をかけてきた。「マツタケどうですか」と。「さすがマツタケ、値が張ってますね」と答えると、すかさず「2000円ほどおまけしますよ」と。店主の話によると、能登は石川県内のマツタケの産地で、ことしはよく採れていて、価格は昨年より少々下がっているという。奮発して買おうかとも思いがよぎったが、別件で用事があり途中で立ち寄った近江町市場だったので、買わずに店先を離れた。

そんなことを思いながらじっと眺めていると店主が声をかけてきた。「マツタケどうですか」と。「さすがマツタケ、値が張ってますね」と答えると、すかさず「2000円ほどおまけしますよ」と。店主の話によると、能登は石川県内のマツタケの産地で、ことしはよく採れていて、価格は昨年より少々下がっているという。奮発して買おうかとも思いがよぎったが、別件で用事があり途中で立ち寄った近江町市場だったので、買わずに店先を離れた。 能登の人たちは、マツタケとコノミタケをコケと呼び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。能登の人たちのコケへの思い入れはそれほど強い。能登で愛されるコノミタケだが、これは能登独特の呼び名だ。金沢大学の研究員が分類学的に調査をしたところ、ホウキタケの一種でかつて薪炭林として利用されてきたコナラやミズナラ林などの二次林に多く発生していることが分かった。

能登の人たちは、マツタケとコノミタケをコケと呼び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。能登の人たちのコケへの思い入れはそれほど強い。能登で愛されるコノミタケだが、これは能登独特の呼び名だ。金沢大学の研究員が分類学的に調査をしたところ、ホウキタケの一種でかつて薪炭林として利用されてきたコナラやミズナラ林などの二次林に多く発生していることが分かった。