☆能登半島地震 金沢ー七尾の鉄路 3週間ぶり復旧

震度7の地震からきょうで3週間になる。少しずつではあるが交通インフラなどが改善に向かっている。メディア各社の報道によると、JR七尾線で運休していた一部区間での運転をきょう再開し、金沢駅から七尾駅までの運行が復旧した。七尾は能登半島の中心地でもあり、金沢との鉄路が復旧したことで通勤や通学、ビジネスなどの人の往来が徐々に日常に戻りそうだ。(※写真は、午後5時05分発のJR七尾線普通列車=22日・金沢駅4番ホームで)。

一歩前に進むニュースも。松本総務大臣は被災した七尾市と内灘町を視察後、金沢市内で記者会見に応じた。被災地で懸案となっている災害廃棄物について、自治体が処理を進めやすくするために、国の費用負担分を引き上げることを明らかにした。通常は、地方が負担する費用のうち80%について交付税措置をとっているが、95%にする。2016年にあった熊本地震と同様の対応となる(22日付・朝日新聞Web版)。

一歩前に進むニュースも。松本総務大臣は被災した七尾市と内灘町を視察後、金沢市内で記者会見に応じた。被災地で懸案となっている災害廃棄物について、自治体が処理を進めやすくするために、国の費用負担分を引き上げることを明らかにした。通常は、地方が負担する費用のうち80%について交付税措置をとっているが、95%にする。2016年にあった熊本地震と同様の対応となる(22日付・朝日新聞Web版)。

ただ問題は災害廃棄物をどこで、どのように処理するのか、だ。石川県内だけでも家屋の全壊・半壊・一部損壊が3万7119棟に及んでいる。公共の建物も192棟が損壊している。廃棄物は気の遠くなるような量ではないだろうか。それを埋め立て、焼却、リサイクルなどに回すにしても、木材、コンクリ、鉄、ガラス、家電製品、アルミ、プラスティックなどと分別して処理することになる。膨大な作業量だろう。

そうした廃棄物処理の作業に影響を与えるのが天候だ。気象庁によると、石川県内はあす23日夜遅くから25日ごろまで、大雪となる見込みだという。24日の午後6時までの24時間に降る雪の量は、能登地方の山沿いで30㌢から50㌢、平野部で20㌢から40㌢と予想されている。能登地方では、地震の影響やこれまでの降水で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるとして、土砂災害にも警戒するよう呼びかけている(22日付・NHK金沢ニュースWeb版)。

⇒22日付(月)夜・金沢の天気 あめ

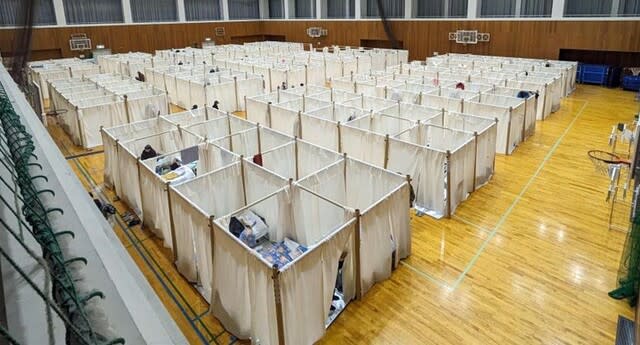

同校には地震発生後、住民ら100人ほどが次々と避難してきた。午後8時ごろ、4、5人の男女が「緊急だから」と周囲に告げながら校内にある自販機を工具などでこじ開け、内部も破壊し、飲料を取り出して避難者らに配ったという。校長によると、校舎には当時、同校の教諭や事務員はおらず、自販機を破壊する許可は出していなかった。同校に設置されていた北陸コカ・コーラの自販機は、災害時には鍵で扉を開け、無料で商品を取り出せる「災害支援型」だった。鍵は学校が同社から預かり、事務室で管理していた。ただ、同校は指定避難所ではなく、避難住民には自販機が災害支援型などとは知らされていなかった(同)。

同校には地震発生後、住民ら100人ほどが次々と避難してきた。午後8時ごろ、4、5人の男女が「緊急だから」と周囲に告げながら校内にある自販機を工具などでこじ開け、内部も破壊し、飲料を取り出して避難者らに配ったという。校長によると、校舎には当時、同校の教諭や事務員はおらず、自販機を破壊する許可は出していなかった。同校に設置されていた北陸コカ・コーラの自販機は、災害時には鍵で扉を開け、無料で商品を取り出せる「災害支援型」だった。鍵は学校が同社から預かり、事務室で管理していた。ただ、同校は指定避難所ではなく、避難住民には自販機が災害支援型などとは知らされていなかった(同)。 石川県庁危機管理監室はきょう20日午後2時現在で、能登半島地震の住宅被害が3万1670棟と発表した。これまで「多数」と発表していた輪島市の戸数が一部判明したことに加え、各市町の被害戸数の実数が明らかになってきた。珠洲市は「多数」としており、実数が分かればさらに増える。

石川県庁危機管理監室はきょう20日午後2時現在で、能登半島地震の住宅被害が3万1670棟と発表した。これまで「多数」と発表していた輪島市の戸数が一部判明したことに加え、各市町の被害戸数の実数が明らかになってきた。珠洲市は「多数」としており、実数が分かればさらに増える。 棟、小松市1288棟、内灘町1254棟と続く。輪島市は870棟としているが、罹災証明書の交付や申請の数から算出したもので、今後さらに増えるだろう。

棟、小松市1288棟、内灘町1254棟と続く。輪島市は870棟としているが、罹災証明書の交付や申請の数から算出したもので、今後さらに増えるだろう。 シャワーセットを被災地に提供しているのはベンチャー企業「WOTA(ウォータ)」(本社:東京都中央区)。すでに、七尾市の避難所で断水状況下でシャワー浴ができるポータブル水再生システム「WOTA BOX(ウォータボックス)」を設置している。可搬型の製品で、大きさは家庭用エアコンの室外機程度。RO(逆浸透)膜をはじめとする数種類のフィルターによる濾過、塩素殺菌、そして紫外線照射による殺菌で排水の98%を飲用レベルまで再生させる装置。上下水道管をつながなくても、装置の中で再生された清潔な水を繰り返し使うことができる仕組みだ。

シャワーセットを被災地に提供しているのはベンチャー企業「WOTA(ウォータ)」(本社:東京都中央区)。すでに、七尾市の避難所で断水状況下でシャワー浴ができるポータブル水再生システム「WOTA BOX(ウォータボックス)」を設置している。可搬型の製品で、大きさは家庭用エアコンの室外機程度。RO(逆浸透)膜をはじめとする数種類のフィルターによる濾過、塩素殺菌、そして紫外線照射による殺菌で排水の98%を飲用レベルまで再生させる装置。上下水道管をつながなくても、装置の中で再生された清潔な水を繰り返し使うことができる仕組みだ。 おばさんの家も今回の震災で、屋根の一番上にある棟瓦の一部がはがれるなど屋根瓦に被害が出た。8日に町内の人たちとの助け合いでブルーシ-トを張ることができたが、その数日前に県外ナンバーのワゴン車から降りてきた見知らぬ中年の男から「被災地のために役立ちたい」と15万円で話を持ち掛けられ、断っている。この地域の別の家では、損壊した瓦の修繕で見積もりよりも高額な請求をされたところもあるとか。被災地では便乗商法が横行している。(※写真は棟瓦がはがれた住宅。記事とは関係がない)

おばさんの家も今回の震災で、屋根の一番上にある棟瓦の一部がはがれるなど屋根瓦に被害が出た。8日に町内の人たちとの助け合いでブルーシ-トを張ることができたが、その数日前に県外ナンバーのワゴン車から降りてきた見知らぬ中年の男から「被災地のために役立ちたい」と15万円で話を持ち掛けられ、断っている。この地域の別の家では、損壊した瓦の修繕で見積もりよりも高額な請求をされたところもあるとか。被災地では便乗商法が横行している。(※写真は棟瓦がはがれた住宅。記事とは関係がない) 島塗を扱う漆器店や木造住宅が密集していて、地震による火災で200棟以上が全焼。県警などが9日から焼け跡などを捜索していた。

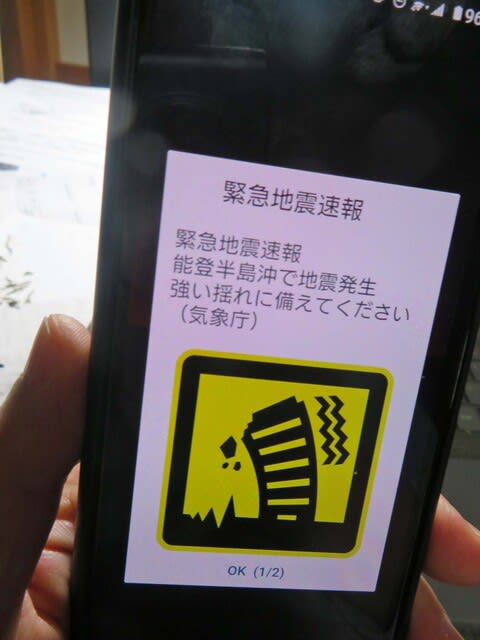

島塗を扱う漆器店や木造住宅が密集していて、地震による火災で200棟以上が全焼。県警などが9日から焼け跡などを捜索していた。 気象庁によると、震度1以上の揺れを観測した地震は16日午前4時までに1400回以上になる。能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いている。気象庁が今後2、3週間は震度5強程度か、それ以上の揺れに注意が必要と呼びかけていた矢先に先ほどの震度5の揺れが起きた。

気象庁によると、震度1以上の揺れを観測した地震は16日午前4時までに1400回以上になる。能登地方やその周辺を震源とする地震は徐々に減少しているものの、地震活動が活発な状態が続いている。気象庁が今後2、3週間は震度5強程度か、それ以上の揺れに注意が必要と呼びかけていた矢先に先ほどの震度5の揺れが起きた。 葬場があるものの、火葬炉計8基のうち6基が被災して使えない状態になっている。6基の復旧のめども立っていない。このため、災害時の協定に基づき、金沢市など他市町の火葬場に遺体を搬送することになる。このため、12日からは全国から寝台車15台の応援を受けて搬送を行っている(15日付・北陸中日新聞)。

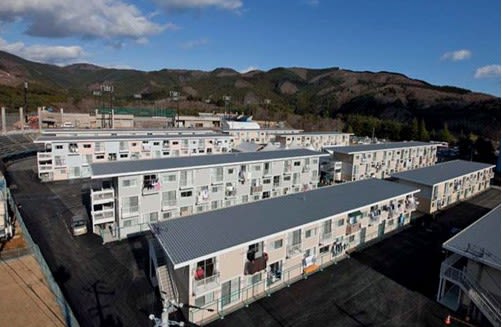

葬場があるものの、火葬炉計8基のうち6基が被災して使えない状態になっている。6基の復旧のめども立っていない。このため、災害時の協定に基づき、金沢市など他市町の火葬場に遺体を搬送することになる。このため、12日からは全国から寝台車15台の応援を受けて搬送を行っている(15日付・北陸中日新聞)。 ん・しげる)氏に設計を依頼できないか、県に働きかける意向を示している(15日付・北國新聞)。同市は約6千世帯で、今回の震災で仮設住宅を必要と市民は4千世帯と見込んでいる。

ん・しげる)氏に設計を依頼できないか、県に働きかける意向を示している(15日付・北國新聞)。同市は約6千世帯で、今回の震災で仮設住宅を必要と市民は4千世帯と見込んでいる。 の史跡でもある「加賀藩主前田家墓所」にも被害があった。見に行くと、加賀百万石の礎を築いた前田利家の墓碑、そして横にある正室まつの墓碑は無事だった。ただ、両墓碑の入り口などにある石灯篭の笠の部分が崩れたりしていた=写真・上=。前田家墓所は全体で敷地面積が8万6千平方㍍もあり、すべてを見たわけではないが、多くの石灯篭などが倒れていて、相当な数になる。国史跡なので金沢市文化財保護課が修復することになるのだろう。

の史跡でもある「加賀藩主前田家墓所」にも被害があった。見に行くと、加賀百万石の礎を築いた前田利家の墓碑、そして横にある正室まつの墓碑は無事だった。ただ、両墓碑の入り口などにある石灯篭の笠の部分が崩れたりしていた=写真・上=。前田家墓所は全体で敷地面積が8万6千平方㍍もあり、すべてを見たわけではないが、多くの石灯篭などが倒れていて、相当な数になる。国史跡なので金沢市文化財保護課が修復することになるのだろう。 今回の地震で「庭の石灯篭が倒れた」という話をよく聞いた。和の雰囲気を醸す石灯篭は日本の庭文化のシンボルのような存在で、金沢の一般家庭の庭でもよく見かける。ただ、石灯篭は地震で縦揺れや横揺れにさらされると、上部にある笠や球体などが揺れ動き、崩れやすいのかもしれない=写真・下、金沢市内で=。

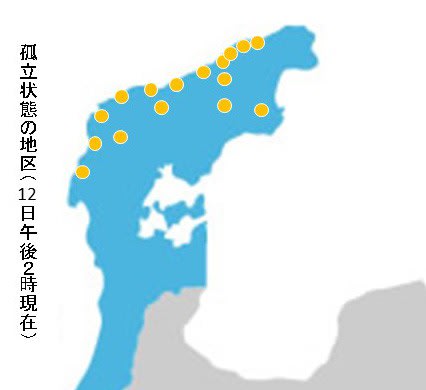

今回の地震で「庭の石灯篭が倒れた」という話をよく聞いた。和の雰囲気を醸す石灯篭は日本の庭文化のシンボルのような存在で、金沢の一般家庭の庭でもよく見かける。ただ、石灯篭は地震で縦揺れや横揺れにさらされると、上部にある笠や球体などが揺れ動き、崩れやすいのかもしれない=写真・下、金沢市内で=。 能登半島で孤立化している17の地区をチェックすると地理的に一つの傾向がある=図・上=。それは17のうち15の地区が半島の尖端部分で大陸に面する海岸沿いにあり、地元では「外浦(そとうら)」と呼ばれる地域だ。富山湾の側は「内浦(うちうら)」と呼ばれている。ちなみに、外浦と呼ばれるのには波が荒く、内浦は波が静かとのいわれがある。

能登半島で孤立化している17の地区をチェックすると地理的に一つの傾向がある=図・上=。それは17のうち15の地区が半島の尖端部分で大陸に面する海岸沿いにあり、地元では「外浦(そとうら)」と呼ばれる地域だ。富山湾の側は「内浦(うちうら)」と呼ばれている。ちなみに、外浦と呼ばれるのには波が荒く、内浦は波が静かとのいわれがある。 ータベース」(2012年)=図・下=によると、能登北部でがけ崩れ現場が集中している場所は外浦であり、今回孤立化している地域とほぼ一致する。

ータベース」(2012年)=図・下=によると、能登北部でがけ崩れ現場が集中している場所は外浦であり、今回孤立化している地域とほぼ一致する。 ード6.6から7と推測される揺れや、2007年3月25日の同6.9など、2023年5月5日の同6.5にかけて強い地震が12回も起きている。それ以前にも能登では相当の揺れが繰り返されてきたことは想像に難くない。このため、リアス式海岸が広がる外浦では地盤が広範囲に緩んでいて、山側のがけ崩れの要因になっているのではないだろうか。

ード6.6から7と推測される揺れや、2007年3月25日の同6.9など、2023年5月5日の同6.5にかけて強い地震が12回も起きている。それ以前にも能登では相当の揺れが繰り返されてきたことは想像に難くない。このため、リアス式海岸が広がる外浦では地盤が広範囲に緩んでいて、山側のがけ崩れの要因になっているのではないだろうか。