☆能登半島地震 金沢で輪島朝市、30店で「買うてくだ―」

オレンジ色のテントの中から「買うてくだー」と声掛けする輪島の朝市のおばさんたちはとても商売上手だ。6年前の2018年の旧盆で朝市を訪れた。1個700円のカラスミ(ボラの卵巣の塩漬け)を「2個ください」と言うと、おばあさんが「3個でおまけ」と差し出したので手に取ると、すかさず「100円おまけで2000円」と請求された。2個買ったので1個はおまけだと思い受け取ったのに、「100円まけるから3個買って」という意味だった。朝市という場を少々甘く勘違いしたのかもしれない。かなり高齢に見えたが、言葉の手練手管には舌を巻いて買ってしまった。

海の幸と山の幸の物々交換がルーツとされ、千年の歴史を有する輪島朝市はことし元日の震災による火災で甚大を被害を受けた。朝市が並ぶ商店街通りを中心に240棟が消失した。このため、商いの場を失った朝市の再開は出来なくなっている。しかし、商魂はたくましい。朝市を金沢でと輪島市朝市組合の組合員に よる「出張朝市」がきょう金沢市金石1丁目にある金沢市漁協の荷さばき場で開かれた。震災から83日目の「初売り」でもある。現地に行ってみた。

よる「出張朝市」がきょう金沢市金石1丁目にある金沢市漁協の荷さばき場で開かれた。震災から83日目の「初売り」でもある。現地に行ってみた。

午前9時に到着。オレンジ色のテントが30ほど並ぶの出張朝市は土曜日ということもあり、家族連れなどでとても混雑していた。「刺し身 みそ漬け」「一夜干し」「干物」などの海産物のほか、輪島塗の碗やアクセサリー、能登の塩などを販売するテントが並んでいた。一夜干しなどは飲食スペースであぶって味わうことができる。

テントをのぞくと、一夜干しをめぐって売り子の女性と男性の客が交渉をしていた。一夜干しセット6000円(送料込み)をめぐる駆け引きのようだった。客「さっき、あぶって食べた。ノドグロがうまかった。東京の知人に送りたい。ちょっとおまけして5000円にならないか」、売り子「輪島から出張して久しぶりに店を開きました。出張経費がかさんでますので、5800円で」、客「そうか、出張経費がかさんでいるんだね。では、ありがたく5800円で」。この客は2セット購入していた。

一つ気になったことがある。30の店が並んではいたものの、冒頭で紹介した手練手管の朝市おばさんたちは見当たらなかった。次の世代の若い人たちが多いという印象だった。震災を機に朝市おばさんたちの世代交代が進んでいるのもしれない。ふとそんなことを考えた。

⇒23日(土)夜・金沢の天気 くもり

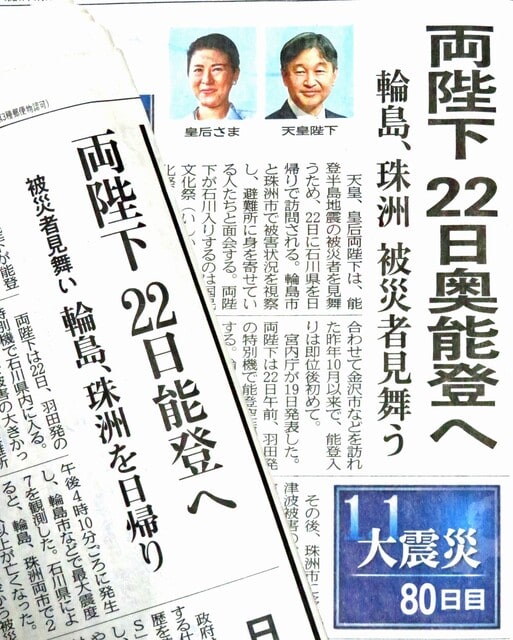

天皇陛下が奥能登を訪れるのは2018年8月以来ではないだろうか。皇太子だった当時、珠洲市で開催されたボーイスカウト日本連盟主催の国際キャンプ大会「日本スカウトジャンボリー」に出席された。その時のあいさつのお言葉で、「能登の地は、長い時間を掛けて自然と調和した人の営みが造り上げた里山里海を有しています」と述べられた。その能登の里山里海が元日の震災に見舞われた。

天皇陛下が奥能登を訪れるのは2018年8月以来ではないだろうか。皇太子だった当時、珠洲市で開催されたボーイスカウト日本連盟主催の国際キャンプ大会「日本スカウトジャンボリー」に出席された。その時のあいさつのお言葉で、「能登の地は、長い時間を掛けて自然と調和した人の営みが造り上げた里山里海を有しています」と述べられた。その能登の里山里海が元日の震災に見舞われた。 「輪島の朝市」に到着。4万9千平方㍍が焼失し、多くの犠牲者が出た焼け跡に向かって黙礼をされた。天皇陛下にとって朝市は、学習院高等科1年生の頃に訪問されたことのある思い出の場所でもあり、現地でどのようなお気持ちだったのか。このあと、坂口市長の案内で避難所に移動された両陛下は被災者の人たちを見舞われた。

「輪島の朝市」に到着。4万9千平方㍍が焼失し、多くの犠牲者が出た焼け跡に向かって黙礼をされた。天皇陛下にとって朝市は、学習院高等科1年生の頃に訪問されたことのある思い出の場所でもあり、現地でどのようなお気持ちだったのか。このあと、坂口市長の案内で避難所に移動された両陛下は被災者の人たちを見舞われた。 では、なぜ倒壊した民家などが手つかずの状態になっているのか。考えうるのは、能登には空き家が多くあることだ。今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万3500棟に及んでいて(3月15日現在)、このうち全半壊の2万3700棟については自治体が費用を負担して解体ならびに撤去する。政府が能登半島地震を特定非常災害に指定したことから、いわゆる「公費解体」が可能となった。県ではこの作業を来年秋の2025年10月までに終える計画だ。ただ、問題がある。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われるが、空き家の場合は所有者と連絡がつかない、あるいは所有者が誰なのか不明というケースが多いのだ。

では、なぜ倒壊した民家などが手つかずの状態になっているのか。考えうるのは、能登には空き家が多くあることだ。今回の地震では石川県全体で全半壊・一部損壊が7万3500棟に及んでいて(3月15日現在)、このうち全半壊の2万3700棟については自治体が費用を負担して解体ならびに撤去する。政府が能登半島地震を特定非常災害に指定したことから、いわゆる「公費解体」が可能となった。県ではこの作業を来年秋の2025年10月までに終える計画だ。ただ、問題がある。公費解体は所有者の申請、あるいは同意に基づいて行われるが、空き家の場合は所有者と連絡がつかない、あるいは所有者が誰なのか不明というケースが多いのだ。 23.5%、珠洲市は20.6%、能登町は24.3%となっている。ちなみに県内で空き家率がもっとも高いのは、原発が立地する志賀町の28.1%だ。

23.5%、珠洲市は20.6%、能登町は24.3%となっている。ちなみに県内で空き家率がもっとも高いのは、原発が立地する志賀町の28.1%だ。 って津波被害の状況を視察し、被災者とも懇談する。輪島市と珠洲市の間の移動は、自衛隊のヘリコプターを使う。夜に帰京する。天候などによっては訪問が延期となる可能性がある。

って津波被害の状況を視察し、被災者とも懇談する。輪島市と珠洲市の間の移動は、自衛隊のヘリコプターを使う。夜に帰京する。天候などによっては訪問が延期となる可能性がある。 元旦ということもあって自宅でくつろいでいるときの地震だった。被災地をめぐると、住宅だけでなくガレージも車ごと押しつぶされたような状態になっているケースが目につく。住宅再建のほかに車も新規に購入するなど、対応に迫られるだろう。そして、被災した中小企業や個人事業主にとっては住宅のほかに店舗や工場の再建もあり、負担はさらに重くなることは想像に難くない。(※写真は、七尾市の老舗商店街「一本杉通り」で倒壊した和ろうそくの店舗=2月3日撮影)

元旦ということもあって自宅でくつろいでいるときの地震だった。被災地をめぐると、住宅だけでなくガレージも車ごと押しつぶされたような状態になっているケースが目につく。住宅再建のほかに車も新規に購入するなど、対応に迫られるだろう。そして、被災した中小企業や個人事業主にとっては住宅のほかに店舗や工場の再建もあり、負担はさらに重くなることは想像に難くない。(※写真は、七尾市の老舗商店街「一本杉通り」で倒壊した和ろうそくの店舗=2月3日撮影) ろ元旦からこれまで能登半島地震で災害報道が圧倒的だった。暗いニュースが多い中で明るい話題を。これは読者や視聴者の心理を考えれば自然なことかもしれない。

ろ元旦からこれまで能登半島地震で災害報道が圧倒的だった。暗いニュースが多い中で明るい話題を。これは読者や視聴者の心理を考えれば自然なことかもしれない。 考えた。まったく根拠のない発想なのだが、不安を感じた。

考えた。まったく根拠のない発想なのだが、不安を感じた。 であり、心の風化は確実にやってくると述べた。そう考えれば、心の風化や記憶の風化は人々の自然な心の営みなのかもしれない。ただ、変らないのは被災地の人々の心情だ。「忘れてほしくない」という言葉に尽きる。被災地の復興は一般に思われているほどには簡単に進まない。この被災地の人々と読者・視聴者の意識のギャップを埋めるために、新聞・テレビメディアには災害発生から定期的に被災地の現状と問題点、そして人々の心情を伝えてほしいと願う。

であり、心の風化は確実にやってくると述べた。そう考えれば、心の風化や記憶の風化は人々の自然な心の営みなのかもしれない。ただ、変らないのは被災地の人々の心情だ。「忘れてほしくない」という言葉に尽きる。被災地の復興は一般に思われているほどには簡単に進まない。この被災地の人々と読者・視聴者の意識のギャップを埋めるために、新聞・テレビメディアには災害発生から定期的に被災地の現状と問題点、そして人々の心情を伝えてほしいと願う。 海岸沿いにある珠洲市飯田町のショッピングセンター「シーサイド」=写真・上=。店舗は閉じられたままだった。食品スーパーや書店など10店舗が入る2階建てのショッピングセンターで、元旦は福袋を買い求める客などが訪れていた。強烈な揺れがあり、従業員たちが「津波が来ます」と叫び、客を誘導して高台にある小学校に避難した。揺れから10分ほどして、70㌢ほどの津波が1階の店舗に流れ込んできた。従業員がいち早く自発的に動いたことから人的被害は出なかった。シーサイドでは年2回、避難訓練を実施していた。

海岸沿いにある珠洲市飯田町のショッピングセンター「シーサイド」=写真・上=。店舗は閉じられたままだった。食品スーパーや書店など10店舗が入る2階建てのショッピングセンターで、元旦は福袋を買い求める客などが訪れていた。強烈な揺れがあり、従業員たちが「津波が来ます」と叫び、客を誘導して高台にある小学校に避難した。揺れから10分ほどして、70㌢ほどの津波が1階の店舗に流れ込んできた。従業員がいち早く自発的に動いたことから人的被害は出なかった。シーサイドでは年2回、避難訓練を実施していた。 観光名所である見附島を一望する同市宝立町も津波の被害が大きかった。ホテル「珠洲温泉のとじ荘」は建物の被害のほか、水道などのライフラインが復旧しておらず休業が続いている。ホテル近くの海岸には津波で漁船が陸に打ち上げられていた。そして、見附島も変わり果てた。その勇壮なカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2023年5月5日の震度6強、そして今回と度重なる揺れで「難破船」のような朽ちた姿になった。

観光名所である見附島を一望する同市宝立町も津波の被害が大きかった。ホテル「珠洲温泉のとじ荘」は建物の被害のほか、水道などのライフラインが復旧しておらず休業が続いている。ホテル近くの海岸には津波で漁船が陸に打ち上げられていた。そして、見附島も変わり果てた。その勇壮なカタチから通称「軍艦島」と呼ばれていたが、2023年5月5日の震度6強、そして今回と度重なる揺れで「難破船」のような朽ちた姿になった。 だ地盤が激しい揺れで流動化したことでマンホールが突き上がったのかもしれない。下水管の損傷も相当なものだろうと憶測した。

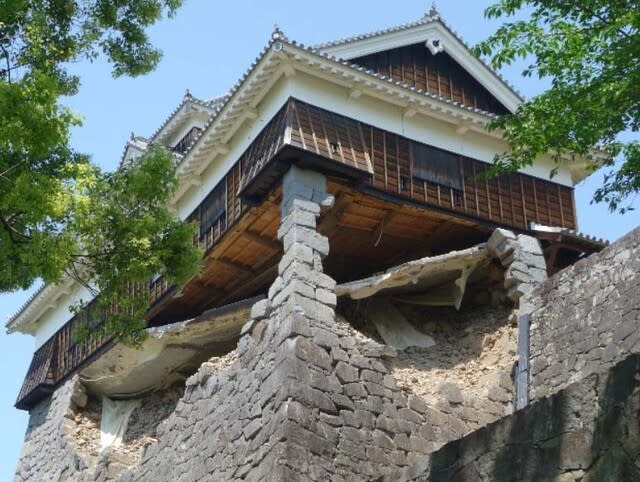

だ地盤が激しい揺れで流動化したことでマンホールが突き上がったのかもしれない。下水管の損傷も相当なものだろうと憶測した。 て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・上、熊本市役所公式サイトより=。飯田丸五階櫓は石垣部分の積み直しが終わったものの、熊本城の復旧工事は2037年度まで続く。

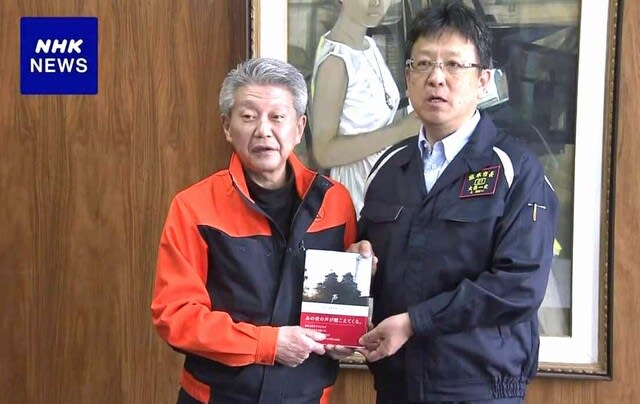

て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・上、熊本市役所公式サイトより=。飯田丸五階櫓は石垣部分の積み直しが終わったものの、熊本城の復旧工事は2037年度まで続く。 援が必要になってくるので、全国市長会に協力を呼びかけながら支援を続けたい」と述べた(同)。

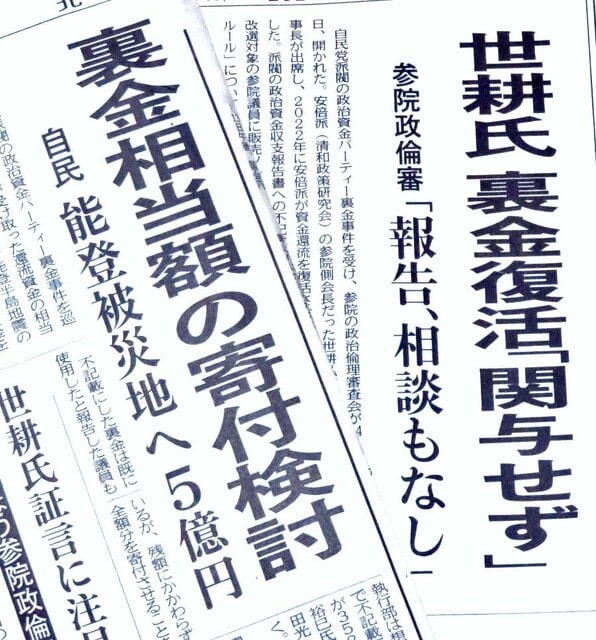

援が必要になってくるので、全国市長会に協力を呼びかけながら支援を続けたい」と述べた(同)。  いわゆるキックバック(還流資金)は税務上は「雑所得」であって、個人所得として納税しないのはまさに脱税行為だろう。税金の使い道を決める国会議員が税逃れをしてきたことにこの裏金事件の根深さがある。

いわゆるキックバック(還流資金)は税務上は「雑所得」であって、個人所得として納税しないのはまさに脱税行為だろう。税金の使い道を決める国会議員が税逃れをしてきたことにこの裏金事件の根深さがある。 た。還付金を受け取っていたことを、長らく把握できなかったことは管理・監督が不十分であったとのそしりは免れない」

た。還付金を受け取っていたことを、長らく把握できなかったことは管理・監督が不十分であったとのそしりは免れない」 ものの、断水が続いていて旅館営業の再開には困難な状況が続いている。

ものの、断水が続いていて旅館営業の再開には困難な状況が続いている。 が豊漁で、地震後の1月10日に七尾市で、11日には能登町でブリの定置網漁が再開された。しかし、地震で製氷機が破損し、競り場も壊れ、水道などのインフラ整備が追い付かず、流通が一部滞った。

が豊漁で、地震後の1月10日に七尾市で、11日には能登町でブリの定置網漁が再開された。しかし、地震で製氷機が破損し、競り場も壊れ、水道などのインフラ整備が追い付かず、流通が一部滞った。 伝統産業の輪島塗も苦境に陥っている。輪島市は大規模な火災に見舞われ、国土交通省の発表(1月15日付)によると、焼失面積約5万800平方㍍、焼失家屋約300棟におよぶ。輪島塗は漆器の代名詞にもなっている。職人技によってその作業工程が積み上げられていく。木地、下地、研ぎ、上塗り、蒔絵といった分業体制で一つの漆器がつくられる。ただ、同じテーブルで作業をするわけではなく、それそれが工房を持っている場合が多い。火災と震災でそのかなりの工房が被災した。さらに、1000人ともいわれる職人の多くが避難所などに身を寄せている。(※写真・下は、輪島朝市通りに軒を並べていた漆器販売店など商店が火災で焼失した)

伝統産業の輪島塗も苦境に陥っている。輪島市は大規模な火災に見舞われ、国土交通省の発表(1月15日付)によると、焼失面積約5万800平方㍍、焼失家屋約300棟におよぶ。輪島塗は漆器の代名詞にもなっている。職人技によってその作業工程が積み上げられていく。木地、下地、研ぎ、上塗り、蒔絵といった分業体制で一つの漆器がつくられる。ただ、同じテーブルで作業をするわけではなく、それそれが工房を持っている場合が多い。火災と震災でそのかなりの工房が被災した。さらに、1000人ともいわれる職人の多くが避難所などに身を寄せている。(※写真・下は、輪島朝市通りに軒を並べていた漆器販売店など商店が火災で焼失した)