☆「転んでもただでは起きない」能登の震災現場を学習プログラムに活かす

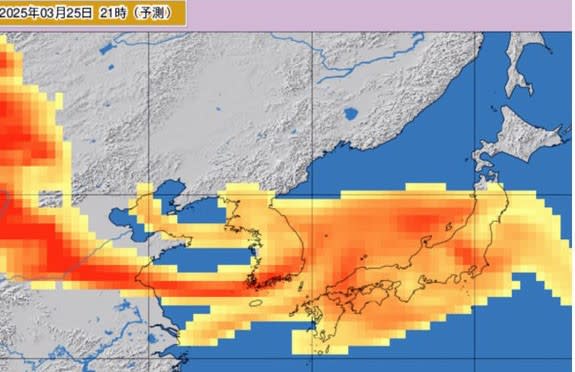

黄砂が列島を直撃する。気象庁の「黄砂解析予測図」によると、きょう25日午後9時ごろには北海道と沖縄を除いて日本列島がすっぽりと覆われる=図=。黄砂が飛来すると、外の洗濯物が汚れたりするほか、呼吸系の疾患の原 因にもなり、かなり厄介だ。そして、給油スタンドでの洗車の待ちに時間が取られることになる。たかが黄砂、されど黄砂、だ。

因にもなり、かなり厄介だ。そして、給油スタンドでの洗車の待ちに時間が取られることになる。たかが黄砂、されど黄砂、だ。

話は変わる。去年元日の能登半島地震の被害の実情や災害からの教訓を学習プログラムとして修学旅行などに役立ててもらおうと、能登地域の6つの自治体と石川県、県観光連盟が災害学習の構築に取り組んでいる。この検討会がきのう(24日)輪島市で開催され、26の学習プログラムをまとめたと、地元メディア各社が報じている。学習プログラムには3つのテーマがあり、「自然の驚異」「防災・減災」「復興への取り組み」。海底が隆起した外浦海岸(珠洲市)や大規模火災に見舞われた朝市通り(輪島市)、地域を襲った津波の現場(能登町)などを見学に訪れて被災者から話を聴いたり、震度7の現地では防災キャンプ(志賀町)など多様な学習プログラムが提案されている。

26の学習プログラム内容を紹介する冊子を『能登復興の旅プログラム集』とのタイトルで5千部作成し、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中学校や旅行会社に配布する。ことし8月に教育関係者、12月に旅行会社向けのモニタ-ツアーを実施する段取りで、来年度から本格的にツアーの受け入れを行うようだ。(※写真は、七尾市の学習プログラム「被災商店街で語り継ぐ能登半島地震の記憶」の現場。被災した和ろうそくの店など=2024年1月29日撮影)

26の学習プログラム内容を紹介する冊子を『能登復興の旅プログラム集』とのタイトルで5千部作成し、3大都市圏(東京、大阪、名古屋)の中学校や旅行会社に配布する。ことし8月に教育関係者、12月に旅行会社向けのモニタ-ツアーを実施する段取りで、来年度から本格的にツアーの受け入れを行うようだ。(※写真は、七尾市の学習プログラム「被災商店街で語り継ぐ能登半島地震の記憶」の現場。被災した和ろうそくの店など=2024年1月29日撮影)

被災地に誘う学習プログラム計画から受ける自身の印象を表現すれば、「七転八起」「転んでもただでは起きない」「レジエンス」という言葉だろうか。能登の絶景の地はそうした自然の驚異と人々の知恵で磨き上げられてきた歴史がある。輪島の白米千枚田はもともと深層崩壊のがけ崩れ現場を土地の人たちが耕し、観光地として知られるようになった。同じく輪島の曽々木海岸と真浦の断崖絶壁に道を開いたのは禅宗の和尚だった。「寺で座るのも禅、安全な道を開くのも禅修行」と悟り、浄財集めの托鉢に奔走し苦難の工事に挑んだ。その絶壁の道が昭和30年代の能登観光ブームにつながる。

数千年に一度の震災を活かす、ただでは起きない。能登半島は観光が重要な産業であり、修学旅行客のほか一般客やインバウンド客を呼び込むことで復興につながることに期待したい。

最後に、きょう3月25日は2007年の能登半島沖地震から18年となる。震度6強の揺れが輪島市であり、1人が亡くなり300人以上が負傷した。同じ年の7月16日には新潟県中越沖地震が起き、長岡市や柏崎市、刈羽村などで震度6強の揺れとなった。日本海側で立て続けに起きた地震だった。

⇒25日(火)午前・金沢の天気 くもり

千秋楽はじつにドラマチックな勝利だった。結びの一番で大関・琴櫻と対戦。11勝3敗の大の里は、土俵中央で琴櫻に激しくぶつかり、そのまま土俵際まで追い込んで寄り切りで勝ち。そして、12勝3敗で並んだ前頭4枚目の高安との優勝決定戦に。大の里は、高安にまわしを取られて重心を崩されたものの、立てなおして送り出しで勝った。3場所ぶり3回目の賜杯を手にした。

千秋楽はじつにドラマチックな勝利だった。結びの一番で大関・琴櫻と対戦。11勝3敗の大の里は、土俵中央で琴櫻に激しくぶつかり、そのまま土俵際まで追い込んで寄り切りで勝ち。そして、12勝3敗で並んだ前頭4枚目の高安との優勝決定戦に。大の里は、高安にまわしを取られて重心を崩されたものの、立てなおして送り出しで勝った。3場所ぶり3回目の賜杯を手にした。 するのだろう。そして気になるのは桜の開花。観測表の金沢の平年の開花は4月3日、ウェザーニュースの開花予想日だと4月2日だ。梅の散り際とソメイヨシノの咲き始めが同時に楽しめるかもしれない。

するのだろう。そして気になるのは桜の開花。観測表の金沢の平年の開花は4月3日、ウェザーニュースの開花予想日だと4月2日だ。梅の散り際とソメイヨシノの咲き始めが同時に楽しめるかもしれない。 コンクリートと鉄による杭(くい)の基礎部分がまるでゴボウ抜きしたようにむき出しになっていた。まったくの素人目線なのだが、バランスを崩して根っこから倒れた、そんなように見えた。(※写真・中は2024年2月5日撮影、写真・下は今月21日撮影)

コンクリートと鉄による杭(くい)の基礎部分がまるでゴボウ抜きしたようにむき出しになっていた。まったくの素人目線なのだが、バランスを崩して根っこから倒れた、そんなように見えた。(※写真・中は2024年2月5日撮影、写真・下は今月21日撮影) イベント名は「神社でオフ会 WANだフル ㏌ 天日陰比咩神社」。各地から愛犬家がペットと同伴で集まり、ワークショップに参加し、さらにお祓いも受けることができるという催し。拝殿に上がると、小松市から訪れたという男性が秋田犬とともにお祓いを受けていた。男性は「(ペットは)家族の一員なので、健康と無事を願ってお祓いをお願いしました」と話し、お祓いの後、愛犬とともに玉串を捧げていた=写真=。社務所では犬と子どもたちが触れ合う場や、専門家による愛犬の困りごと相談の場も設けられていた。イベントはあす23日まで。

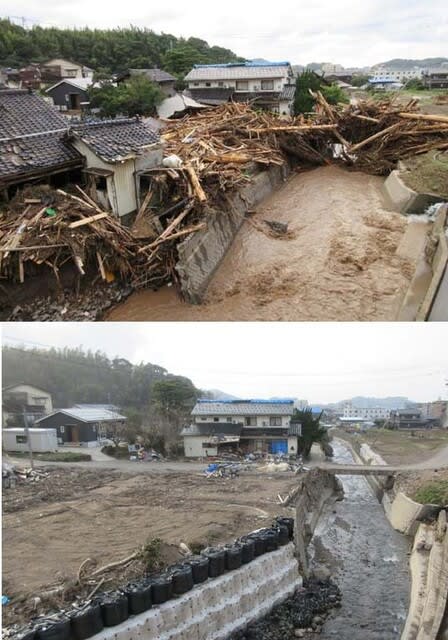

イベント名は「神社でオフ会 WANだフル ㏌ 天日陰比咩神社」。各地から愛犬家がペットと同伴で集まり、ワークショップに参加し、さらにお祓いも受けることができるという催し。拝殿に上がると、小松市から訪れたという男性が秋田犬とともにお祓いを受けていた。男性は「(ペットは)家族の一員なので、健康と無事を願ってお祓いをお願いしました」と話し、お祓いの後、愛犬とともに玉串を捧げていた=写真=。社務所では犬と子どもたちが触れ合う場や、専門家による愛犬の困りごと相談の場も設けられていた。イベントはあす23日まで。 川の氾濫で14歳の女子中学生が流され亡くなった輪島市久手川町の塚田川周辺。被災現場を見たのは翌日の22日午後だった。山間地からの流木が河川の下流で橋脚などに当たり、積みあがって「ダム」のような状態になっていた=写真・上=。これが原因で橋の周囲の家々に水害をもたらした。元日の地震で山の地盤が緩み、豪雨で大量の流木が流され、その流木がさらに人家に水害を拡大させた。そんな被災の連鎖が見える現場だった。

川の氾濫で14歳の女子中学生が流され亡くなった輪島市久手川町の塚田川周辺。被災現場を見たのは翌日の22日午後だった。山間地からの流木が河川の下流で橋脚などに当たり、積みあがって「ダム」のような状態になっていた=写真・上=。これが原因で橋の周囲の家々に水害をもたらした。元日の地震で山の地盤が緩み、豪雨で大量の流木が流され、その流木がさらに人家に水害を拡大させた。そんな被災の連鎖が見える現場だった。 して286戸を整備し、そのうちの52戸はすでに入居。きょうは災害が大きかった輪島市杉平町で整備されていた仮設住宅104戸が完成=写真・下=、入居を待ちわびた人たちが家具などを運び入れていた。残り130戸も来月4日までに完成する予定で、輪島市では来月13日までに指定避難所4ヵ所をすべて閉鎖することにしている。

して286戸を整備し、そのうちの52戸はすでに入居。きょうは災害が大きかった輪島市杉平町で整備されていた仮設住宅104戸が完成=写真・下=、入居を待ちわびた人たちが家具などを運び入れていた。残り130戸も来月4日までに完成する予定で、輪島市では来月13日までに指定避難所4ヵ所をすべて閉鎖することにしている。 振り返って、3画像をもう一度見てみる。能登半島を走る観光列車「花嫁のれん」の車体は確かに赤く塗られている。「花嫁のれん」はかつての加賀藩独特の婚礼行事がいまも半島中ほどに位置する七尾市に伝わっている。花嫁が持参したのれんを嫁ぎ先の家の仏間の入り口に掛けてくぐる。花嫁のれんをくぐることで、嫁ぎ先の家族一員となる証(あかし)とされる。その花嫁のれんのデザインは赤や白、青などの模様が使われているが、印象的には赤のイメージが強い。そこで、列車を車体を赤で染めたのだろう。これは憶測だ。

振り返って、3画像をもう一度見てみる。能登半島を走る観光列車「花嫁のれん」の車体は確かに赤く塗られている。「花嫁のれん」はかつての加賀藩独特の婚礼行事がいまも半島中ほどに位置する七尾市に伝わっている。花嫁が持参したのれんを嫁ぎ先の家の仏間の入り口に掛けてくぐる。花嫁のれんをくぐることで、嫁ぎ先の家族一員となる証(あかし)とされる。その花嫁のれんのデザインは赤や白、青などの模様が使われているが、印象的には赤のイメージが強い。そこで、列車を車体を赤で染めたのだろう。これは憶測だ。 能登の伝統行事である祭りのキリコが北陸新幹線の開業10年を迎え、JR金沢駅前の「もてなしドーム」で設置され話題を呼んだ(※現在は撤去されている)。高さ6㍍ほどのキリコで、半島の尖端に位置する珠洲市上戸町から持ち込まれたもの。上戸のキリコは毎年8月の第一土曜日の地域の祭りに担ぎ出され、鉦や太鼓の響きとともに街中を練り歩く。今回のお披露目は、新幹線開業10年のイベントが行われた今月15日に合わせて、金沢市の呼びかけで珠洲市から出張してきた。幾何学的なドームの天上の模様と、キリコの立ち姿が妙にマッチしていて、じつに絵になっていた。

能登の伝統行事である祭りのキリコが北陸新幹線の開業10年を迎え、JR金沢駅前の「もてなしドーム」で設置され話題を呼んだ(※現在は撤去されている)。高さ6㍍ほどのキリコで、半島の尖端に位置する珠洲市上戸町から持ち込まれたもの。上戸のキリコは毎年8月の第一土曜日の地域の祭りに担ぎ出され、鉦や太鼓の響きとともに街中を練り歩く。今回のお披露目は、新幹線開業10年のイベントが行われた今月15日に合わせて、金沢市の呼びかけで珠洲市から出張してきた。幾何学的なドームの天上の模様と、キリコの立ち姿が妙にマッチしていて、じつに絵になっていた。 そして、のとキリシマツツジの紅色。金沢市の中心街にある「しいのき迎賓館」で展示会が開催された。能登町のツツジ愛好家らで結成する「花の力」プロジェクト実行委員会が観賞展を金沢で始めてことしで7年目となる。去年元日の能登半島地震後の3月にも観賞展を開催し、燃え盛るような満開の深紅の花が被災地から金沢に2次避難してきた人たちを励ました。今回も樹齢35年から100年の6鉢が展示され、故郷の花の観賞に能登出身の人たちが多く訪れていた。

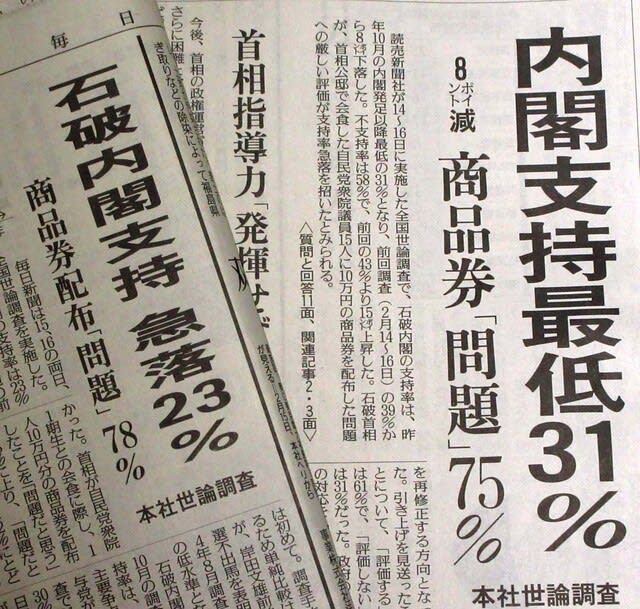

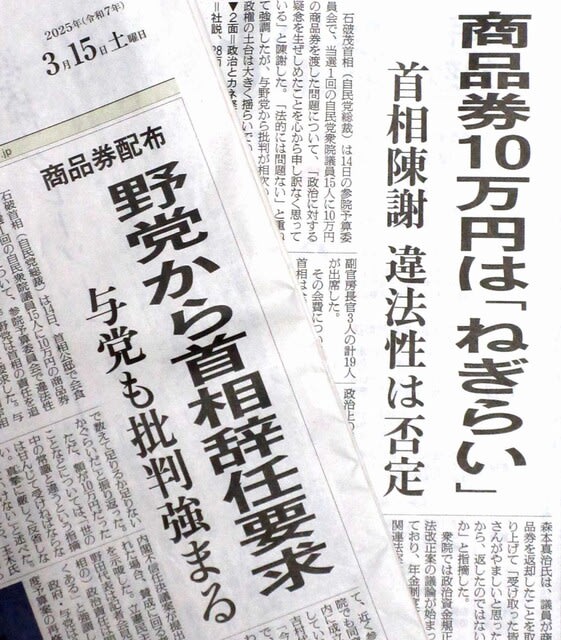

そして、のとキリシマツツジの紅色。金沢市の中心街にある「しいのき迎賓館」で展示会が開催された。能登町のツツジ愛好家らで結成する「花の力」プロジェクト実行委員会が観賞展を金沢で始めてことしで7年目となる。去年元日の能登半島地震後の3月にも観賞展を開催し、燃え盛るような満開の深紅の花が被災地から金沢に2次避難してきた人たちを励ました。今回も樹齢35年から100年の6鉢が展示され、故郷の花の観賞に能登出身の人たちが多く訪れていた。 この世論調査の数値の背景には商品券問題もあるが、いわゆる「内閣の賞味期限」そもののが切れてしまっていることもあるだろう。読売の調査で「政権運営で指導力」を問う項目では、76%が指導力を発揮していないと回答している。そもそも、前回の衆院選(2024年10月)で大敗し過半数を割り込み、石破内閣は少数与党内閣として野党に譲歩しながらの政権運営を迫られている。内閣独自の政策を打ち出す「賞味」がなくなったのだろう。自民党内から 「参院選は戦えない。早く総裁選をやって、新たなリーダーを選び直せ」との声が上がっているようだが、自民党そのものの賞味期限が切れているのではないだろうか。

この世論調査の数値の背景には商品券問題もあるが、いわゆる「内閣の賞味期限」そもののが切れてしまっていることもあるだろう。読売の調査で「政権運営で指導力」を問う項目では、76%が指導力を発揮していないと回答している。そもそも、前回の衆院選(2024年10月)で大敗し過半数を割り込み、石破内閣は少数与党内閣として野党に譲歩しながらの政権運営を迫られている。内閣独自の政策を打ち出す「賞味」がなくなったのだろう。自民党内から 「参院選は戦えない。早く総裁選をやって、新たなリーダーを選び直せ」との声が上がっているようだが、自民党そのものの賞味期限が切れているのではないだろうか。 話は変わる。近くのスーパーに立ち寄ると、コメの価格が高騰している。能登米の価格が5㌔袋で4080円(税込み4407円)となっていた=写真・下=。このコメだけではなく、ほかの種類のコメも2月に訪れたときより、5㌔袋が200円ほど高くなっている。去年8月25日付のブログでも述べているが、そのとき同じスーパーで購入した新米は5㌔で2290円だったので、それから7ヵ月で1700円余り高くなっている。

話は変わる。近くのスーパーに立ち寄ると、コメの価格が高騰している。能登米の価格が5㌔袋で4080円(税込み4407円)となっていた=写真・下=。このコメだけではなく、ほかの種類のコメも2月に訪れたときより、5㌔袋が200円ほど高くなっている。去年8月25日付のブログでも述べているが、そのとき同じスーパーで購入した新米は5㌔で2290円だったので、それから7ヵ月で1700円余り高くなっている。 先月7日のトランプ大統領との日米首脳会談で、石破総理が日本による対米投資額を1兆㌦に引き上げると約束するなど、ある意味でトランプ氏と渡り合ったことで一定の評価はあった。しかし、その評価は支持率の上昇にはつながっていない。むしろ、経済的な貢献を率先して差し出すのはアメリカへの従属性ではないのかと、有権者には見えたのではないだろうか。

先月7日のトランプ大統領との日米首脳会談で、石破総理が日本による対米投資額を1兆㌦に引き上げると約束するなど、ある意味でトランプ氏と渡り合ったことで一定の評価はあった。しかし、その評価は支持率の上昇にはつながっていない。むしろ、経済的な貢献を率先して差し出すのはアメリカへの従属性ではないのかと、有権者には見えたのではないだろうか。