☆与党過半数割れが今後もたらす「政治空白」と「経済空白」のWショック

与党が過半数割れに陥った背景には有権者の信頼低下があることは言うまでもない。自民党派閥のパーティー収入不記載事件を受け、選挙では「政治とカネ」の問題に有権者の関心が高まっていた。それに輪をかけたのが、選挙期間中の「非公認2000万円問題」。自民党が非公認候補側に2000万円の活動費を支給した問題だ。これが致命傷になったのだろう。そもそも、石破総理就任から最短の「8日間」での解散も、有権者には理解されなかったのではないか。

「なんで選挙なんかするんや、ダラくさい」。このブログで何度か取り上げたが、震度7の地震と記録的な大雨に見舞われた能登の有権者の雰囲気は、このひと言に象徴される。能登で何度も耳にした言葉だ。「ダラくさい」は能登の方言でばかばかしいという意味だ。誰のために、何のために選 挙をするのかと問うているのだ。能登の被災地の人たちの率直な気持ちなのだろう。その気持ちが投票行動でも表れている。

挙をするのかと問うているのだ。能登の被災地の人たちの率直な気持ちなのだろう。その気持ちが投票行動でも表れている。

能登の人々の性格は律儀さもあり、「選挙に行かねば」は当たり前で、金沢市など都市部に比べて投票率が高い。ところが、今回、石川3区の投票率は62.5%と、前回2021年より3.5ポイント減少した。中でも、地震と豪雨の二重被害となった奥能登の輪島市では11.9ポイント減の58.9%、珠洲市では9.5ポイント減って62.0%だった。避難者が現地から離れていて、投票に行けなかったというケースもあったろう。それにしても、この減少率の高さは「ダラくさい」の気持ちがにじみ出ているように思えてならない。それでも都市部より投票率は高い。ちなみに、金沢市は49.5%だった。

そして、能登は「自民王国」とも称されてきたが、今回、立憲民主が逆転した。前回(2021年)の衆院選では、自民の西田昭二氏が8万692票、立民の近藤和也氏は7万6747票で、その差は3945票だった。今回は近藤氏が7万7247票、西田氏は6万1308票と、その差1万5939票で近藤氏が挽回したのだ。近藤氏が小選挙区で勝つのは2009年以来15年ぶり。西田氏は比例で復活当選した。

話は冒頭に戻る。石破政権は窮地に陥るのではないか。与党が過半数を割り、自民執行部の責任論が浮上するのは必至だ。懸念されるのは、選挙後に待ったなしで行われる予定の補正予算の編成だ。石破総理は去年の13兆円を上回る予算規模を選挙戦などでも明言していたが、政治空白が生じれば補正の成立時期が後ずれする。自民は国民民主などと政策ごとに協力する「部分的な連合」で政権運営を乗り切らざるを得ないだろう。ただ、野党側との協議は難航するのが常である。懸念されるのは国民全体に影響が降りかかる「経済政策の空白」ではないだろうか。

⇒28日(月)夜・金沢の天気 あめ時々くもり

は土砂に埋まるなど壊滅的な状態になっていた=写真・上=。いまは仮設住宅で家族と暮らしている。農地は3分の2ほどが残り、耕運機なども無事だったことから、来春の作付けに意欲的な様子だった。復旧・復興が遅い能登を政治はどう導いていくのか。

は土砂に埋まるなど壊滅的な状態になっていた=写真・上=。いまは仮設住宅で家族と暮らしている。農地は3分の2ほどが残り、耕運機なども無事だったことから、来春の作付けに意欲的な様子だった。復旧・復興が遅い能登を政治はどう導いていくのか。 =。近藤氏は七尾市での出陣式(今月15日)で「与党も野党も関係なく、助け合わなければならない時期。選挙なんてやっている場合か。それが能登の総意だと思う」と憤りの声を上げた。選挙実施への反発の意味を込め、選挙期間中は防災服姿で、たすき掛けをしないことを宣言していた。ただ、選挙活動は実にアクティブだった。元日の地震後、これまで選挙区内で整備された6000戸余りにもなる仮設住宅を足しげく回り、被災者の声を国会論戦などで反映させてきた。地震と豪雨の二重被災の奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)へは選挙期間中にそれぞれの自治体を2回ずつ回った。「まだ能登は大変なんだと全国に訴えていきたい」と述べていた。

=。近藤氏は七尾市での出陣式(今月15日)で「与党も野党も関係なく、助け合わなければならない時期。選挙なんてやっている場合か。それが能登の総意だと思う」と憤りの声を上げた。選挙実施への反発の意味を込め、選挙期間中は防災服姿で、たすき掛けをしないことを宣言していた。ただ、選挙活動は実にアクティブだった。元日の地震後、これまで選挙区内で整備された6000戸余りにもなる仮設住宅を足しげく回り、被災者の声を国会論戦などで反映させてきた。地震と豪雨の二重被災の奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)へは選挙期間中にそれぞれの自治体を2回ずつ回った。「まだ能登は大変なんだと全国に訴えていきたい」と述べていた。  た。江戸時代の庄屋で塩問屋を営んだ旧家の建物が今も残る。作品『時に宿る』は塩問屋の塩蔵の中で表現されている=写真・上=。塩を用いた作品を数々手掛けてきた山本氏にとって最高のステージではないだろうか。山本氏が「塩」にこだわる背景には、若くしてこの世を去った妻と妹との思い出を忘れないために塩を用いてインスタレーションを制作してきた。「塩も、かつては私たちの命を支えてくれていたのかも知れない。そんな思いを抱くようになった頃から、塩には『生命の記憶』が内包されているのではないかと感じるようになりました」(サイト「山本 基 – Motoi Yamamoto -」より)。その思いが緻密で迫力ある作品づくりに込められている。

た。江戸時代の庄屋で塩問屋を営んだ旧家の建物が今も残る。作品『時に宿る』は塩問屋の塩蔵の中で表現されている=写真・上=。塩を用いた作品を数々手掛けてきた山本氏にとって最高のステージではないだろうか。山本氏が「塩」にこだわる背景には、若くしてこの世を去った妻と妹との思い出を忘れないために塩を用いてインスタレーションを制作してきた。「塩も、かつては私たちの命を支えてくれていたのかも知れない。そんな思いを抱くようになった頃から、塩には『生命の記憶』が内包されているのではないかと感じるようになりました」(サイト「山本 基 – Motoi Yamamoto -」より)。その思いが緻密で迫力ある作品づくりに込められている。 廃校になった県立高校の図書室。かつて知識と物語でいっぱいだったであろう本棚は空になっていた。この静寂な図書室に、4000ピースの「木の心臓」=写真・中=を制作したオーストラリア在住のマリア・フェルナンダ・カルドーゾ氏。作品名『Library of Wooden Hearts』。公式ガイドブックによると、スギの若木の芯から削り出した木片に心臓のカタチを見出したのがきっかで、近づいて見ると若木の鼓動を感じさせる。「奥能登国際芸術祭2023」では珠洲市に自生する松ぼっくりやツバキなどの実を素材に作品を制作し、種を包む種皮の強靭さや美しさを表現していた。自然が生み出したカタチや表情にインスピレーションを感じ、それを独自の視点で造形して観る者を包み込んでいる。

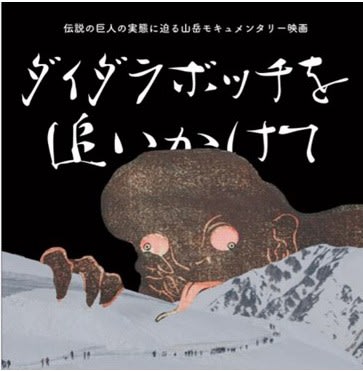

廃校になった県立高校の図書室。かつて知識と物語でいっぱいだったであろう本棚は空になっていた。この静寂な図書室に、4000ピースの「木の心臓」=写真・中=を制作したオーストラリア在住のマリア・フェルナンダ・カルドーゾ氏。作品名『Library of Wooden Hearts』。公式ガイドブックによると、スギの若木の芯から削り出した木片に心臓のカタチを見出したのがきっかで、近づいて見ると若木の鼓動を感じさせる。「奥能登国際芸術祭2023」では珠洲市に自生する松ぼっくりやツバキなどの実を素材に作品を制作し、種を包む種皮の強靭さや美しさを表現していた。自然が生み出したカタチや表情にインスピレーションを感じ、それを独自の視点で造形して観る者を包み込んでいる。 「フェイクドキュメンタリー」はジャーナリズムの世界では忌み嫌われるが、アート作品であるならば楽しめる。映画監督でもある小鷹拓郎氏の作品『ダイダラボッチを追いかけて』=写真・下、作品チラシより=は、ドキュメンタリーとフィクションを往来するアートフィルム。大町市の仁科三湖(青木湖、中綱湖、木崎湖)に伝わる民話「巨人ダイダラボッチ」をテーマにした28分の映像。終盤では、市街地の真ん中に建設予定の松糸道路(松本市から糸魚川まで)をダイダラボッチに見立てた反対運動「ダイダラボッチやめろデモ」をこの映像に取り込んでいる。まさに現実と虚構が織りなす新たな民話に仕上がっている。

「フェイクドキュメンタリー」はジャーナリズムの世界では忌み嫌われるが、アート作品であるならば楽しめる。映画監督でもある小鷹拓郎氏の作品『ダイダラボッチを追いかけて』=写真・下、作品チラシより=は、ドキュメンタリーとフィクションを往来するアートフィルム。大町市の仁科三湖(青木湖、中綱湖、木崎湖)に伝わる民話「巨人ダイダラボッチ」をテーマにした28分の映像。終盤では、市街地の真ん中に建設予定の松糸道路(松本市から糸魚川まで)をダイダラボッチに見立てた反対運動「ダイダラボッチやめろデモ」をこの映像に取り込んでいる。まさに現実と虚構が織りなす新たな民話に仕上がっている。 景はまだ見れていない。水や風、植物など信州の自然を題材にした作品を楽しみにツアーバスに乗り込んだ。印象に残った作品をいくつか。

景はまだ見れていない。水や風、植物など信州の自然を題材にした作品を楽しみにツアーバスに乗り込んだ。印象に残った作品をいくつか。 まるで空と大地が一体化する神秘な風景のようだ。北アルプスを仰ぎ見る田園に囲まれた鎮守の森の中に鎮座している須沼神明社の神楽殿。絹に木版で描いた羽衣のような布が風にたなびく様子は天空に流れる「雲海」を感じさせる。宮山香里氏の作品『空の根っこ -Le Radici Del Cielo-』=写真・中=。羽衣のような布は、空に流れる雲のようでもあり、大地に根差した根っこのようでもある。神楽殿は神々の来臨や神託を願う歌や舞いの儀式が営まれる、聖と俗、常世と現世の「神と人との接点」のステージだ。「隔たり」ではなく「つながり」の世界を感じさせる。

まるで空と大地が一体化する神秘な風景のようだ。北アルプスを仰ぎ見る田園に囲まれた鎮守の森の中に鎮座している須沼神明社の神楽殿。絹に木版で描いた羽衣のような布が風にたなびく様子は天空に流れる「雲海」を感じさせる。宮山香里氏の作品『空の根っこ -Le Radici Del Cielo-』=写真・中=。羽衣のような布は、空に流れる雲のようでもあり、大地に根差した根っこのようでもある。神楽殿は神々の来臨や神託を願う歌や舞いの儀式が営まれる、聖と俗、常世と現世の「神と人との接点」のステージだ。「隔たり」ではなく「つながり」の世界を感じさせる。  大町には豊かな里山が広がる。かつて麻の産地として栄えた美麻地区にある1698年築の茅葺き屋根の民家「旧中村家住宅」は国の重要文化財でもある。麻を使ったカーテンをくぐった先にあるう厩(うまや)では、かつて麻畑だった場所で採取した植物を焼成しガラスのなかに閉じ込めた、芸術的なタイムカプセルのような作品が広がる。佐々木類氏の作品『記憶の眠り』=写真・下=。佐々木氏は身近な自然や気候に思いを寄せ、保存や記録が可能なガラスを使った作品を制作している。この地区の暮らしをかつて支えていた麻栽培はいまは行われてはいない。大町の記憶がガラスの中で眠っている。

大町には豊かな里山が広がる。かつて麻の産地として栄えた美麻地区にある1698年築の茅葺き屋根の民家「旧中村家住宅」は国の重要文化財でもある。麻を使ったカーテンをくぐった先にあるう厩(うまや)では、かつて麻畑だった場所で採取した植物を焼成しガラスのなかに閉じ込めた、芸術的なタイムカプセルのような作品が広がる。佐々木類氏の作品『記憶の眠り』=写真・下=。佐々木氏は身近な自然や気候に思いを寄せ、保存や記録が可能なガラスを使った作品を制作している。この地区の暮らしをかつて支えていた麻栽培はいまは行われてはいない。大町の記憶がガラスの中で眠っている。 R)の男性職員が未公開の企業情報を親族に漏洩しインサイダー取引に関与したとして、同じく証券取引等監視委員会の強制調査を受けた(きょう23日付・同)。罪を裁く人、不正を監視する人が不正を働いている。これは偶然なのか、あるいはプロが実利に動く時代に入ったのか。監視委では2人を東京地検特捜部への告発を視野に取引状況を調べているという。

R)の男性職員が未公開の企業情報を親族に漏洩しインサイダー取引に関与したとして、同じく証券取引等監視委員会の強制調査を受けた(きょう23日付・同)。罪を裁く人、不正を監視する人が不正を働いている。これは偶然なのか、あるいはプロが実利に動く時代に入ったのか。監視委では2人を東京地検特捜部への告発を視野に取引状況を調べているという。 境省が対策が必要な外来種としてリストに掲載している。もちろん花に罪はなく、赤や黄色の花がまぶしいほどだ。

境省が対策が必要な外来種としてリストに掲載している。もちろん花に罪はなく、赤や黄色の花がまぶしいほどだ。 話は衆院選に。輪島市町野町の仮設住宅「町野町第2団地」(268戸)できょう期日前投票所が設けられた。現地を見に行った。町野町ではこれまで、市役所の支所で期日前投票が行われていたが、今回の豪雨で床上浸水となり使えなくなり、仮設住宅の集会所に期日前投票所が設けられた。訪れた人たちはこれまでとは少々狭い場所ながら1票を投じ=写真=、出口で知り合いと出会うとあいさつを交わしていた。投票所には仮設住宅だけでなく地域の有権者も訪れている。

話は衆院選に。輪島市町野町の仮設住宅「町野町第2団地」(268戸)できょう期日前投票所が設けられた。現地を見に行った。町野町ではこれまで、市役所の支所で期日前投票が行われていたが、今回の豪雨で床上浸水となり使えなくなり、仮設住宅の集会所に期日前投票所が設けられた。訪れた人たちはこれまでとは少々狭い場所ながら1票を投じ=写真=、出口で知り合いと出会うとあいさつを交わしていた。投票所には仮設住宅だけでなく地域の有権者も訪れている。 では、石川3区ではどのような選挙の光景が繰り広げられているのか。きのう(18日)午後、自民前職の西田昭二氏は輪島市町野町の仮設住宅で遊説を行っていた=写真=。町野地区では元日の地震で、さらに9月の記録的な大雨で山から土砂が流れ多くの家屋が全半壊する二重被災に見舞われた。倒壊した家屋がいまも野ざらしになっている場所も少なくない。

では、石川3区ではどのような選挙の光景が繰り広げられているのか。きのう(18日)午後、自民前職の西田昭二氏は輪島市町野町の仮設住宅で遊説を行っていた=写真=。町野地区では元日の地震で、さらに9月の記録的な大雨で山から土砂が流れ多くの家屋が全半壊する二重被災に見舞われた。倒壊した家屋がいまも野ざらしになっている場所も少なくない。 って被災者から辛辣な言葉を投げられたこともある。むしろ、そうした声を真摯に受け止め、国に伝えるパイプ役がこそが自らの役割と言い聞かせ、公費解体の加速化や液状化対策などの課題を関係省庁に訴え調整してきた。

って被災者から辛辣な言葉を投げられたこともある。むしろ、そうした声を真摯に受け止め、国に伝えるパイプ役がこそが自らの役割と言い聞かせ、公費解体の加速化や液状化対策などの課題を関係省庁に訴え調整してきた。