☆能登の震災遺構 5㍍の津波に見舞われた郵便局、海底隆起の白い岩場が広がる海岸

元日の能登半島震災から300日と10日余りが経った。同じ石川県に住む金沢市や加賀地方の人たちとの会話の中で能登地震が話題に上ることがめっきり減った。こちらから話を持ちかけても、「そうなんやね」との返事で、話が続かないことが多い。そう言う自身のブログも能登地震をテーマにしたものは減っている。きょうは今月1日以来、8日ぶりに震災関連を。

能登の被災地では「震災遺構」として被害を受けた建物などを残す動きが始まっている。石川県の「創造的復興プラン」ではリーディングプロジ ェクトとして13の取り組みを打ち出しているが、その中に「震災遺構の地域資源化に向けた取り組み」がある。このプランに沿って、能登町では地震の津波で被災した白丸地区の郵便局を震災遺構として保存・活用する計画が進んている。郵便局は防波堤を乗り越えてきた高さ5㍍の津波で窓や壁が壊れた=写真・上=。今月5日に現地を見て回ったが、郵便局のほか地域全体が津波に襲われ、多くの民家などが全半壊したままになっていた。

ェクトとして13の取り組みを打ち出しているが、その中に「震災遺構の地域資源化に向けた取り組み」がある。このプランに沿って、能登町では地震の津波で被災した白丸地区の郵便局を震災遺構として保存・活用する計画が進んている。郵便局は防波堤を乗り越えてきた高さ5㍍の津波で窓や壁が壊れた=写真・上=。今月5日に現地を見て回ったが、郵便局のほか地域全体が津波に襲われ、多くの民家などが全半壊したままになっていた。

郵便局は現在も業務を休止していて、町は所有者から土地と建物の寄付を受けたことから震災遺構として保存することにした。町では津波の高さを示す看板なども設置し、自然災害の脅威を知ってもらうとともに、防災教育にも役立てていく(11月4日付・メディア各社の報道)。

輪島市など能登半島の外浦側の海岸では海底隆起し、最大で4㍍も上昇したところがある。隆起した海岸では白い岩が広がっている。輪島市では隆起した海岸に国道249号のう回路が造成されるなど特異な景観もある=写真・下=。同市ではこうした隆起した海岸を震災遺構として保存し、さらに一部を海岸を見て回るサイクルロードとして整備する構想を打ち出している(11月5日付・同)。

輪島市など能登半島の外浦側の海岸では海底隆起し、最大で4㍍も上昇したところがある。隆起した海岸では白い岩が広がっている。輪島市では隆起した海岸に国道249号のう回路が造成されるなど特異な景観もある=写真・下=。同市ではこうした隆起した海岸を震災遺構として保存し、さらに一部を海岸を見て回るサイクルロードとして整備する構想を打ち出している(11月5日付・同)。

能登町や輪島市のケースを皮切りに今後、他の市町でも復興プランとして震災遺構が次々と持ち上がってくるだろう。かつて、震災遺構が議論となったことがあった。2011年3月11日の東日本大震災での気仙沼市のケース。津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船を同市は震災遺構として保存を目指していた。ところが反対論もあり、市民アンケートを実施したところ、回答数のうち68%が「保存の必要はない」で、「保存が望ましい」16%を大きく上回った。この住民の意向を受けて、漁船は解体撤去された。被災住民とすれば、日常の光景の中でいつまでも被災の面影を見たくはなかったのだろう。震災遺構の指定に行政は住民の微妙な感情に配慮する必要があるとの事例だ。

⇒9日(土)夜・金沢の天気 はれ

石川県小松市の里山にある農口尚彦研究所をこれまで何度か訪れた。直近では2022年12月だった。高齢ながら酒蔵の中をきびきびと動き回る姿やその腕の太さを見れば、いかに屈強な仕事人であるかが理解できる。農口氏と初めてお会いしたのは2009年だった。自身が金沢大学で教員をしていたときで、担当していた地域学の講義科目の非常勤講師として酒造りをテーマに講義をお願いした。それから3年連続で講義をいただいた。毎回自ら醸造した酒を持参され、講義の終わりには学生にテイスティングしてもらい、学生たちの感想に熱心に耳を傾けていた=写真=。

石川県小松市の里山にある農口尚彦研究所をこれまで何度か訪れた。直近では2022年12月だった。高齢ながら酒蔵の中をきびきびと動き回る姿やその腕の太さを見れば、いかに屈強な仕事人であるかが理解できる。農口氏と初めてお会いしたのは2009年だった。自身が金沢大学で教員をしていたときで、担当していた地域学の講義科目の非常勤講師として酒造りをテーマに講義をお願いした。それから3年連続で講義をいただいた。毎回自ら醸造した酒を持参され、講義の終わりには学生にテイスティングしてもらい、学生たちの感想に熱心に耳を傾けていた=写真=。

ドタブレット(金賞)を受賞した。今回の受賞で8回連続の最高位受賞となる(10月31日付・「㈱アーシュ・ツジグチ」ニュースリリースより)。

ドタブレット(金賞)を受賞した。今回の受賞で8回連続の最高位受賞となる(10月31日付・「㈱アーシュ・ツジグチ」ニュースリリースより)。 のふきのとうのガナッシュを重ねて」(同)とある。このブログで何度か紹介したように、辻口氏は能登半島の七尾市の出身。鳥居醤油は同市にある老舗だ。なので辻口氏にとっては天然仕込みの伝統の味なのだろう。

のふきのとうのガナッシュを重ねて」(同)とある。このブログで何度か紹介したように、辻口氏は能登半島の七尾市の出身。鳥居醤油は同市にある老舗だ。なので辻口氏にとっては天然仕込みの伝統の味なのだろう。 び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。一般的には「においマツタケ、あじシメジ」と称されるが、能登では「においマツタケ、あじコノミタケ」だ。(※写真は大皿に盛られたキノコ。左がマツタケ、右がコノミタケ)

び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。一般的には「においマツタケ、あじシメジ」と称されるが、能登では「においマツタケ、あじコノミタケ」だ。(※写真は大皿に盛られたキノコ。左がマツタケ、右がコノミタケ) 今回ミュージアムを訪れたのは、「加賀友禅らしからぬ面白い作品がある」と聞いて、ぜひ見てみたいと思ったからだ。その作品は1階・特別展示室の「おもてなし加賀友禅着物発表会」で飾られていた。加賀友禅作家の河守彩香氏が制作した作品『菊炭』=写真・上=。デザインは花や蝶ではなく、木炭がモチーフなのだ。菊炭は茶道で使われる炭だ。茶道用の炭は切り口がキクの花模様に似ていることから「菊炭」と呼ばれ、炉や風炉で釜の湯を沸かすのに使う=写真・下=。クヌギの木を材料としていて、菊炭はススが出ず、長く燃え、燃え姿がいいとされる。

今回ミュージアムを訪れたのは、「加賀友禅らしからぬ面白い作品がある」と聞いて、ぜひ見てみたいと思ったからだ。その作品は1階・特別展示室の「おもてなし加賀友禅着物発表会」で飾られていた。加賀友禅作家の河守彩香氏が制作した作品『菊炭』=写真・上=。デザインは花や蝶ではなく、木炭がモチーフなのだ。菊炭は茶道で使われる炭だ。茶道用の炭は切り口がキクの花模様に似ていることから「菊炭」と呼ばれ、炉や風炉で釜の湯を沸かすのに使う=写真・下=。クヌギの木を材料としていて、菊炭はススが出ず、長く燃え、燃え姿がいいとされる。 の製造工程での燃料材の焼却による二酸化炭素の排出量が相殺され、炭焼きは大気中の二酸化炭素の増減に影響を与えない。ただ、実際にはチェーンソーで伐採し、運ぶトラックのガソリン燃焼から出る二酸化炭素が回収されない。そこで、ライフサイクルアセスメント(LCA=環境影響評価)の手法を用いて計算し、生産する木炭の2割以上を不燃焼利用の製品(床下の吸湿材や土壌改良材)とすることで、カーボンニュートラルを達成している。

の製造工程での燃料材の焼却による二酸化炭素の排出量が相殺され、炭焼きは大気中の二酸化炭素の増減に影響を与えない。ただ、実際にはチェーンソーで伐採し、運ぶトラックのガソリン燃焼から出る二酸化炭素が回収されない。そこで、ライフサイクルアセスメント(LCA=環境影響評価)の手法を用いて計算し、生産する木炭の2割以上を不燃焼利用の製品(床下の吸湿材や土壌改良材)とすることで、カーボンニュートラルを達成している。 二重被害が集中した地域の一つが輪島市だった。震災による火災で中心部の朝市通りの店舗や住宅など200棟が焼けて、焦土と化した。大通りでは輪島塗の製造販売会社の7階建てのビルが転倒した。そして豪雨では、中心部に近い久手川町を流れる塚田川に架かる橋に流木が大量に引っかかり、せき止められた泥水があふれて、住宅地に流れ込んだ=写真=。このため、住宅4棟が流され、14歳の少女ら4人が犠牲となった。同市町野町では震災と洪水で中心部の街並み全体が倒壊した状態になっている。輪島市では地震による仮設住宅が2900戸あるが、うち205戸で床上浸水となった(11月1日付・北國新聞)。県では年内をメドに被災者の再入居のため泥の除去など改修工事を進めている。

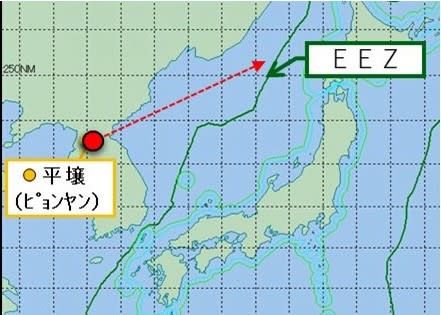

二重被害が集中した地域の一つが輪島市だった。震災による火災で中心部の朝市通りの店舗や住宅など200棟が焼けて、焦土と化した。大通りでは輪島塗の製造販売会社の7階建てのビルが転倒した。そして豪雨では、中心部に近い久手川町を流れる塚田川に架かる橋に流木が大量に引っかかり、せき止められた泥水があふれて、住宅地に流れ込んだ=写真=。このため、住宅4棟が流され、14歳の少女ら4人が犠牲となった。同市町野町では震災と洪水で中心部の街並み全体が倒壊した状態になっている。輪島市では地震による仮設住宅が2900戸あるが、うち205戸で床上浸水となった(11月1日付・北國新聞)。県では年内をメドに被災者の再入居のため泥の除去など改修工事を進めている。 イルは北海道・奥尻島の西方約200㌔の日本のEEZ(排他的経済水域)外の日本海に同8時37分ごろ落下した。飛翔距離は1000㌔、最高高度は過去最高の7000㌔を超えると推定される(31日・防衛省公式サイト、イメージ図も)。

イルは北海道・奥尻島の西方約200㌔の日本のEEZ(排他的経済水域)外の日本海に同8時37分ごろ落下した。飛翔距離は1000㌔、最高高度は過去最高の7000㌔を超えると推定される(31日・防衛省公式サイト、イメージ図も)。 (※写真は、2022年3月24日に北朝鮮が打ち上げたICBM「火星17型」=同月25日付・労働新聞Web版)

(※写真は、2022年3月24日に北朝鮮が打ち上げたICBM「火星17型」=同月25日付・労働新聞Web版) となり、宙づり状態に陥った。この時は、北アイルランドの地域政党の閣外協力を得て、何とか政権を維持し、その後2019年の総選挙で保守党が単独過半数を獲得した。日本の自民党もハング・パーラメントを乗り切るために、部分連合や閣外協力に躍起になっているようだ。

となり、宙づり状態に陥った。この時は、北アイルランドの地域政党の閣外協力を得て、何とか政権を維持し、その後2019年の総選挙で保守党が単独過半数を獲得した。日本の自民党もハング・パーラメントを乗り切るために、部分連合や閣外協力に躍起になっているようだ。 幅14.5㌢以上のものは「輝(かがやき)」のブランド名が付く。山陰地方では「松葉ガニ」、福井県では「越前ガニ」だ。ただ、加能ガニのファンの一人として案じているのは、能登の漁港から出漁できるのか、ということだ。(※写真・上は、金沢市の近江町市場に並んだ茹でズワイガニ=2022年11月撮影)

幅14.5㌢以上のものは「輝(かがやき)」のブランド名が付く。山陰地方では「松葉ガニ」、福井県では「越前ガニ」だ。ただ、加能ガニのファンの一人として案じているのは、能登の漁港から出漁できるのか、ということだ。(※写真・上は、金沢市の近江町市場に並んだ茹でズワイガニ=2022年11月撮影)  いところで80㌢ほどの土砂が堆積。漁船が座礁するなどの危険性があるため、国交省北陸地方整備局では、きのう(28日)から土砂を取り除く緊急の浚渫工事を始めている。深さ1㍍ほど土砂を除去することで水深6㍍を確保し、安全に漁船が航行できるようにするとのこと(29日付・メディア各社の報道)。(※写真・下は、ズワイガニ漁を行う底曳き網船=輪島漁港、ことし8月24日撮影)

いところで80㌢ほどの土砂が堆積。漁船が座礁するなどの危険性があるため、国交省北陸地方整備局では、きのう(28日)から土砂を取り除く緊急の浚渫工事を始めている。深さ1㍍ほど土砂を除去することで水深6㍍を確保し、安全に漁船が航行できるようにするとのこと(29日付・メディア各社の報道)。(※写真・下は、ズワイガニ漁を行う底曳き網船=輪島漁港、ことし8月24日撮影)