☆プラごみ国際条約の合意先送り 環境問題国と生産国との隔たり埋まらず

12月に入った。先日、造園業を営んでいる人との立ち話で、「モズのはやにえ」のことが出た。鳥のモズはこの時季、捕らえたカエルなどの獲物を木の枝に突き刺す習性があり、突き刺した場所が低いと暖冬、高いと大雪になるとの風説がある。業者の人は「ことしは高めですね。例年は1.5㍍から2㍍ほどですが、ことしは3㍍のものもある。きっと大雪ですよ」と。話を聴いていた別の知人は「それは大変、ことしも雪囲いをしっかりよろしくお願いします」と真剣に受け止めていた。ただ、業者は「あくまでも話のネタですよ。当たる年もあれば当たらない年もある」と笑っていた。

話は変わる。先月30日付のブログで、プラスチックによる環境汚染を防ぐための国際条約を2024年中にとりまとめる政府間交渉委員会(先月25日-今月1日)が韓国で開かれ、条文案の合意を目指している、と述べた。きょう公 表された外務省公式サイトの「プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会の結果概要」によると、焦点となっているプラスチックの生産量の世界的な削減目標を設けるかどうかなどについて各国の意見の隔たりが埋まらず、合意は見送られた。

表された外務省公式サイトの「プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた第5回政府間交渉委員会の結果概要」によると、焦点となっているプラスチックの生産量の世界的な削減目標を設けるかどうかなどについて各国の意見の隔たりが埋まらず、合意は見送られた。

プラスチックの消費や廃棄物の量を減らすと同時に生産についてもできるだけ抑制していく必要があると主張した国々がある一方、プラスチックの原料になっている化石燃料の輸出に経済を依存している国々は、気候変動対策に加えて化石燃料の生産や輸出を制限される国際条約には反対した。対立点が改めて浮き上がった。

国連環境総会(2022年3月)で法的拘束力のある国際条約を2024年中にとりまとめることを決議していたが、見送られることになった。プラスチックごみの量は2019年には世界で3億5300万㌧と20年で2倍以上に増えるなど深刻になっている。今回の政府間交渉委員会で日本は「プラスチックのライフサイクル全体での取組の促進」「プラスチック製品及びプラスチック製品に使われる化学物質に関する共通基準の明確化」「各国におけるプラスチック資源循環の促進」「環境に配慮した製品設計、リデュース・リユース・リサイクルの促進」などを提案し、積極的に条約交渉に関与していた(外務省「結果概要」より)。

今後、改めて会合が開かれ、今回の交渉内容をもとに条文案をまとめるための協議が再開されるという。

(※写真は、2017年「奥能登国際芸術祭」の作品、深澤孝史氏作『神話の続き』。「現代の寄り神はゴミの漂着物」と訴え、海岸ゴミのポリ容器やペットボトル、漁具ゴミを白くペイントして鳥居に似せたオブジェ)

⇒2日(月)夜・金沢の天気 はれ

とを踏まえ生産量の規制については条約に盛り込まないとしている。そして、プラスチック製品についてゴミとして散乱したり環境中に流出したりしやすいものや再利用やリサイクルが難しいものは各国が削減や禁止などの対応をとるといった内容も盛り込まれている。プラスチックの生産から廃棄までのライフサイクル全体で削減に取り組む方向では一致している。

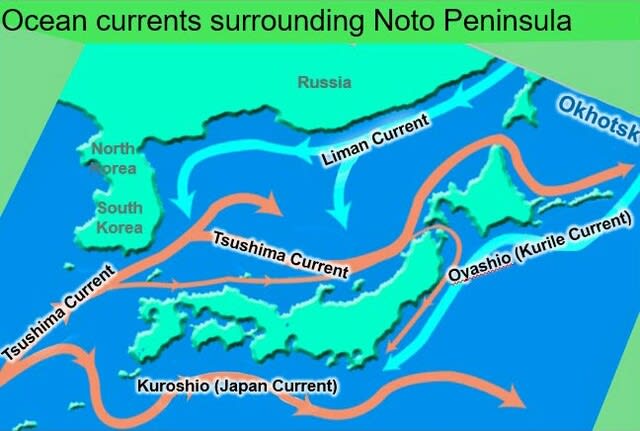

とを踏まえ生産量の規制については条約に盛り込まないとしている。そして、プラスチック製品についてゴミとして散乱したり環境中に流出したりしやすいものや再利用やリサイクルが難しいものは各国が削減や禁止などの対応をとるといった内容も盛り込まれている。プラスチックの生産から廃棄までのライフサイクル全体で削減に取り組む方向では一致している。 データがある。石川県廃棄物対策課の調査(2017年2月27日-3月2日)で、県内の14の市町の海岸で合計962個のポリタンクを回収した。そのうちの57%に当たる549個にハングル文字が書かれ、373個は文字不明、27個は英語、10個は中国語、日本語は3個だった。沿岸に流れ着くのはポリタンクだけではない。

データがある。石川県廃棄物対策課の調査(2017年2月27日-3月2日)で、県内の14の市町の海岸で合計962個のポリタンクを回収した。そのうちの57%に当たる549個にハングル文字が書かれ、373個は文字不明、27個は英語、10個は中国語、日本語は3個だった。沿岸に流れ着くのはポリタンクだけではない。 もある。午前6時に降ってきたのはそれより大粒だったろう。歩行者にけがはなかっただろうか、農家のハウスは大丈夫だったのか、などと考えてしまった。その後も金沢では雨が降り続き、いまも大雨警報が出されている。

もある。午前6時に降ってきたのはそれより大粒だったろう。歩行者にけがはなかっただろうか、農家のハウスは大丈夫だったのか、などと考えてしまった。その後も金沢では雨が降り続き、いまも大雨警報が出されている。 オーストラリアでは近年、子どもたちがSNSにのめり込み、日常生活や心の健康に悪影響が出ることへの懸念が高まっているほか、悪質ないじめにあったり、性被害にあったりする事態が相次ぎ、保護者を中心に規制を求める声が高まっていた。

オーストラリアでは近年、子どもたちがSNSにのめり込み、日常生活や心の健康に悪影響が出ることへの懸念が高まっているほか、悪質ないじめにあったり、性被害にあったりする事態が相次ぎ、保護者を中心に規制を求める声が高まっていた。 危なっかしい電柱がある場所は内灘町室地区の県道沿い。同町では元日の能登半島地震による震度5弱の揺れと液状化被害で

危なっかしい電柱がある場所は内灘町室地区の県道沿い。同町では元日の能登半島地震による震度5弱の揺れと液状化被害で の羽咋市の沖に位置する。さらに南下すると金沢に限りなく近いづいてくる。

の羽咋市の沖に位置する。さらに南下すると金沢に限りなく近いづいてくる。 い」とのコメントが流れていた。

い」とのコメントが流れていた。

元日の能登半島地震の影響はさまざまな場所で起き、そしてさまざまなケースがある。その典型がこの事例だろう。地元メディア各社の報道によると、今月23日午後7時20分ごろ、金沢市に隣接する内灘町の県道沿いの電柱から出火し、消防がまもなく消し止めた。周辺の10戸ほどが3時間ほど停電した。近くの住人から「家が突然停電し、外の電柱が燃えている」と110番通報があった。

元日の能登半島地震の影響はさまざまな場所で起き、そしてさまざまなケースがある。その典型がこの事例だろう。地元メディア各社の報道によると、今月23日午後7時20分ごろ、金沢市に隣接する内灘町の県道沿いの電柱から出火し、消防がまもなく消し止めた。周辺の10戸ほどが3時間ほど停電した。近くの住人から「家が突然停電し、外の電柱が燃えている」と110番通報があった。 きょうその現場を見てきた。出火した電柱は地震による液状化被害が大きかった同町宮坂地区にある。出火した電柱は傾きが進み、近くにある工場敷地内の細い電柱との電線同士が接触して発火したようだ=写真・上=。この周辺ではこの電柱だけでなく相当数の電柱が傾いている。中には目算で20度ほども傾いているのではないかと思えるものもある。北陸電力の関連会社では、電柱の建て替え作業を進めているが、内灘町だけでなく能登でも相当数の電柱が傾いていて施工が間に合わないのだろうか。

きょうその現場を見てきた。出火した電柱は地震による液状化被害が大きかった同町宮坂地区にある。出火した電柱は傾きが進み、近くにある工場敷地内の細い電柱との電線同士が接触して発火したようだ=写真・上=。この周辺ではこの電柱だけでなく相当数の電柱が傾いている。中には目算で20度ほども傾いているのではないかと思えるものもある。北陸電力の関連会社では、電柱の建て替え作業を進めているが、内灘町だけでなく能登でも相当数の電柱が傾いていて施工が間に合わないのだろうか。 ている。今回の地震で道路がいたるところで隆起したり陥没したりしている。地面がゆがみ、多くの住宅や電柱が傾いている。道路が15度ほど斜めになっているところもある。

ている。今回の地震で道路がいたるところで隆起したり陥没したりしている。地面がゆがみ、多くの住宅や電柱が傾いている。道路が15度ほど斜めになっているところもある。 別の被災者の話。元日の夕方の揺れで、慌てて外に出た。「家にまだ人がいます。誰か助けてください」とひたすら叫んでいた。すると一台の車が止まった。小学生の子供ら家族が乗っていた。30代くらいの女性が車の中から出てきて、「これを履いてください」と長靴をくれた。靴を履かずに靴下で外に出ていたことに気がついていなかった。女性は「東京に帰りますので」と言い、そのまま去った。そのときお礼も十分にできずにいた。その長靴の恩はいまも忘れられない。色とりどりの円模様が入った黒長靴だ。「お礼をしたい」と繰り返し話していた。

別の被災者の話。元日の夕方の揺れで、慌てて外に出た。「家にまだ人がいます。誰か助けてください」とひたすら叫んでいた。すると一台の車が止まった。小学生の子供ら家族が乗っていた。30代くらいの女性が車の中から出てきて、「これを履いてください」と長靴をくれた。靴を履かずに靴下で外に出ていたことに気がついていなかった。女性は「東京に帰りますので」と言い、そのまま去った。そのときお礼も十分にできずにいた。その長靴の恩はいまも忘れられない。色とりどりの円模様が入った黒長靴だ。「お礼をしたい」と繰り返し話していた。 きのう夕方、金沢と能登を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」を走っていると、「スノータイヤ 早めに装着」と電光掲示板が出ていた=写真=。ノーマルタイヤからスノータイヤへの履き替えを促している。寒波が吹き込むと、のと里山海道の路面は凍結や積雪におおわれる。海岸沿いの道路は凍結し、山沿いの道路は積雪となる。なので、スノータイヤへの交換は北陸の冬では必須だ。冬の時季、のと里山海道や北陸自動車道で事故が多いのが県外ナンバーの車だ。スタッドレスなど冬用タイヤを装着していなかったために追突やスリップ事故などに遭遇する。そもそも、凍結や雪道での運転に慣れていないせいもあるだろう。話が逸れた。

きのう夕方、金沢と能登を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」を走っていると、「スノータイヤ 早めに装着」と電光掲示板が出ていた=写真=。ノーマルタイヤからスノータイヤへの履き替えを促している。寒波が吹き込むと、のと里山海道の路面は凍結や積雪におおわれる。海岸沿いの道路は凍結し、山沿いの道路は積雪となる。なので、スノータイヤへの交換は北陸の冬では必須だ。冬の時季、のと里山海道や北陸自動車道で事故が多いのが県外ナンバーの車だ。スタッドレスなど冬用タイヤを装着していなかったために追突やスリップ事故などに遭遇する。そもそも、凍結や雪道での運転に慣れていないせいもあるだろう。話が逸れた。 したのは去年5月15日だった。その10日前の5日に同市で震度6強の地震があった。被災地を歩ていると、泉谷市長から声をかけられた。同市とは金沢大学の地域連携プロジェクトで協力関係にあったので、これまでも市長から何度か声をかけていただいた。

したのは去年5月15日だった。その10日前の5日に同市で震度6強の地震があった。被災地を歩ていると、泉谷市長から声をかけられた。同市とは金沢大学の地域連携プロジェクトで協力関係にあったので、これまでも市長から何度か声をかけていただいた。 ンボールだ。環境と人権に配慮した建築家の工夫がそこに見えた。

ンボールだ。環境と人権に配慮した建築家の工夫がそこに見えた。 ないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。まさにこの発想がアートだと感じ入った。

ないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。まさにこの発想がアートだと感じ入った。