★名残惜しむ「さいはて」のアート 美術の尖端を歩く~下~

「奥能登国際芸術祭2020+」はきのう5日で63日間の会期を終了した。芸術祭実行委員会のまとめによると、来場者は4万8973人(速報値)だった。新型コロナウイルスのパンデミックで開催が1年延期され、さらに石川県にはまん延防止等重点措置が出され、開会の9月4日から30日までは原則として屋外の作品のみの公開だった。さらに、9月16日には震度5弱の地震に見舞われた。幸い人や作品へ影響はなかったものの多難な幕開けだった。後半の10月以降は屋内外の作品が公開され、24日までの会期が11月5日まで延長となった。

アートもSDGsも「ごちゃまぜ」 風通しのよさが地域を創る

芸術祭のほかに珠洲市は、SDGsの取り組みにも熱心だ。内閣府が認定する「SDGs未来都市」に名乗りを上げ、2018年6月に採択された。同市の提案「能登の尖端“未来都市”への挑戦」はSDGsが社会課題の解決目標として掲げる「誰一人取り残さない」という考え方をベースとしている。少子高齢化が進み、地域の課題が顕著になる中、同市ではこの考え方こそが丁寧な地域づくり、そして地方創生に必要であると賛同して、内閣府に応募した。

採択された後、同市は「能登SDGsラボ」を開設した。市民や企業の参加を得て、経済・社会・環境の3つの側面の課題を解決しながら、統合的な取り組みで相乗効果と好循環を生み出す工夫を重ねるというもの。簡単に言えば、経済・社会・環境をミックス(=ごちゃまぜ)しながら手厚い地域づくりをしていく。そのために、金沢大学、国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわ・オペレーティングユニット(OUIK)、石川県立大学、石川県産業創出支援機構(ISICO)、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体などがラボに参画している。

採択された後、同市は「能登SDGsラボ」を開設した。市民や企業の参加を得て、経済・社会・環境の3つの側面の課題を解決しながら、統合的な取り組みで相乗効果と好循環を生み出す工夫を重ねるというもの。簡単に言えば、経済・社会・環境をミックス(=ごちゃまぜ)しながら手厚い地域づくりをしていく。そのために、金沢大学、国連大学サスティナビリティ高等研究所いしかわ・かなざわ・オペレーティングユニット(OUIK)、石川県立大学、石川県産業創出支援機構(ISICO)、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体などがラボに参画している。

こうしたごちゃまぜの風通しのよさは行政や地域の経済人、それに地域の人々と触れることで感じることができる。ことし6月に東証一部上場の「アステナHD」が本社機能の一部を同市に移転したものその雰囲気を経営者が察知したことがきっかだった。そして、社会動態も好転している。今年度の上半期(4-9月)は転入が131人、転出が120人と転入がプラスに転じた。多くが若い移住者だ。

芸術祭実行委員長である珠洲市長の泉谷満寿裕氏は「芸術祭は『さいはて』の珠洲から人の時代を流れを変える運動であり、芸術祭とともに新たな動きを産み出していきたい」ときのうの閉会式で述べていた。能登半島の尖端のこうした動きこそアートだと感じている。(※写真は『私たちの乗りもの(アース・スタンピング・マシーン)』フェルナンド・フォグリ氏=ウルグアイ)

⇒6日(土)夜・金沢の天気 はれ

能登半島の尖端、珠洲市で開催されている奥能登国際芸術祭(9月4日-11月5日)の最終日に鑑賞してきた。名残惜しさと芸術の秋が相まって楽しむことができた。

能登半島の尖端、珠洲市で開催されている奥能登国際芸術祭(9月4日-11月5日)の最終日に鑑賞してきた。名残惜しさと芸術の秋が相まって楽しむことができた。 境を感じさせる。

境を感じさせる。 たまま忘れ去れていた。市民の協力を得て蔵ざらえしたこれらの道具や用具を用いて、アーティストと専門家が関わり、民族博物館と劇場が一体化したシアター・ミュージアムが創られた。芸術祭終了後も常設施設として残される。

たまま忘れ去れていた。市民の協力を得て蔵ざらえしたこれらの道具や用具を用いて、アーティストと専門家が関わり、民族博物館と劇場が一体化したシアター・ミュージアムが創られた。芸術祭終了後も常設施設として残される。  ほか、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことで世界的に経済活動が再開し、原油の需要が膨らんでいると報道されている。また、ドルと円の為替相場が円安にぶれていて、このところ114円前後が続いている。

ほか、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことで世界的に経済活動が再開し、原油の需要が膨らんでいると報道されている。また、ドルと円の為替相場が円安にぶれていて、このところ114円前後が続いている。 去年10月26日、当時の菅総理は臨時国会の所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」と声高に述べた。さらに、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力するとし、「もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではない」と強調した。そして、石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換し、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、脱炭素社会に向けてのイノベーションを起こすため、実用化を見据えた研究開発を加速させると述べていた。

去年10月26日、当時の菅総理は臨時国会の所信表明演説で「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを、ここに宣言いたします」と声高に述べた。さらに、成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げて、グリーン社会の実現に最大限注力するとし、「もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではない」と強調した。そして、石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換し、次世代型太陽電池、カーボンリサイクルをはじめとした、脱炭素社会に向けてのイノベーションを起こすため、実用化を見据えた研究開発を加速させると述べていた。 石川1区は新人4人が立候補し、自民の小森卓郎氏、立憲民主の荒井淳志氏、日本維新の会の小林誠氏が競っている。 小森氏の出身は神奈川県。1993年に旧大蔵省に入り、出馬の直前まで財務官僚を務めていた。2011年から3年間は石川県の総務部長などの経験もあり、51歳の若さだ。前職の馳浩氏が不出馬を宣言していたので、自民党は今年9月に公募で選出した。ただ、県の総務部長を務めた経験があるとはいえ、有権者にとってはいわゆる「落下傘候補」だ。荒井氏は元新聞記者で27歳、小林氏は44歳で金沢市の市議を4期連続で当選している。

石川1区は新人4人が立候補し、自民の小森卓郎氏、立憲民主の荒井淳志氏、日本維新の会の小林誠氏が競っている。 小森氏の出身は神奈川県。1993年に旧大蔵省に入り、出馬の直前まで財務官僚を務めていた。2011年から3年間は石川県の総務部長などの経験もあり、51歳の若さだ。前職の馳浩氏が不出馬を宣言していたので、自民党は今年9月に公募で選出した。ただ、県の総務部長を務めた経験があるとはいえ、有権者にとってはいわゆる「落下傘候補」だ。荒井氏は元新聞記者で27歳、小林氏は44歳で金沢市の市議を4期連続で当選している。 すと、その声がワイヤレスで集計場にいる受け手の担当に伝わり、その場で集計する仕組みだ。調査員は双眼鏡でのぞく場所を次々と変えていく。開票は投票会場から持ち込まれた投票箱を開けて作業をするので、双眼鏡でのぞく場所を変えることで地域的な偏りをなくす。

すと、その声がワイヤレスで集計場にいる受け手の担当に伝わり、その場で集計する仕組みだ。調査員は双眼鏡でのぞく場所を次々と変えていく。開票は投票会場から持ち込まれた投票箱を開けて作業をするので、双眼鏡でのぞく場所を変えることで地域的な偏りをなくす。 GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。

GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。 二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。

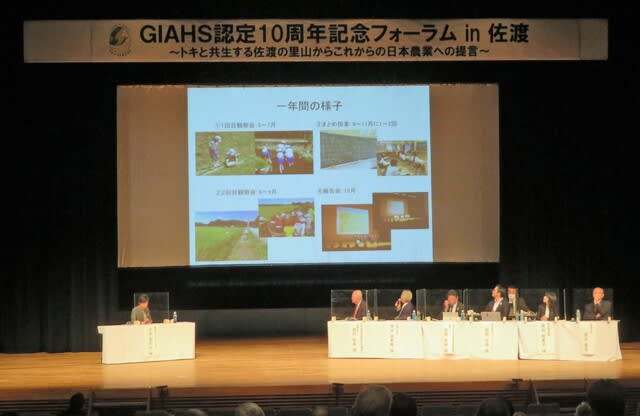

二日目(30日)の基調講演で、公益財団法人「地球環境戦略研究機関」の理事長、武内和彦氏が「日本の持続可能な農業とは~佐渡GIAHSの農村文化から考える~」と題して、「世界農業遺産は過去の遺産ではなく、生き続ける遺産」と説明した。「朱鷺と暮らす郷づくり」認証農家は現在407戸に。佐渡の積極的なトキの米づくりを目指す新規就農者は2019年度実績で67人に。学校ではトキとコメ作りをテーマに環境教育や食育教育が行われている。佐渡は多様な価値観を持った人たちが集う「コモンズ」共同体へと進化している。農業だけでなく観光や自然環境、コミュニティーの人々が連携することで横つながり、そして世代を超えるという新たなステージに入っている。武内氏が強調したのは「佐渡GIAHSにおける新たな農村文化の展開」という言葉だった。 きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。

きょうパネルディスカッション=写真・下=では「これからの日本農業への提言」をテーマに話し合った。能登GIAHSから参加した珠洲市長の泉谷満寿裕氏から意外な発言があった。「トキを能登で放鳥してほしい」と。この発言には背景がある。環境省は今後のトキの放鳥について、2025年までのロードマップをことし6月に作成し、トキの受け入れに意欲的な地域(自治体)を中心に、トキの生息に適した環境の保全や再生、住民理解などの社会環境の整備に取り組む(6月22日付・読売新聞Web版)。トキは感染症の影響を受けやすい。さらに、佐渡で野生生息が484羽に増えており、今後エサ場の確保などを考慮すると、佐渡以外での複数の生息地を準備することが不可欠との判断されたのだろう。泉谷氏の発言は地元佐渡で受け入れの名乗りを上げたことになる。 能登と佐渡のGIAHSは中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムでの審査会(2011年6月11日)で認定された。当時、自身も金沢大学でこの申請作業に関わっていて北京での審査の様子を見守った。七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏はそれぞれ能登と佐渡の農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。認定された夜の懇親会で、武元氏は「七尾まだら」を、高野氏は「佐渡おけさ」を歌い、ステージを盛り上げた。中国ハニ族の人たちもステージに上がり歌うなど、国際民謡大会のように盛り上がった。(※写真・上は「佐渡おけさ」をステージで披露する高野市長、右横で踊るのが渡辺竜五・市農林水産課長=2020年4月より市長)

能登と佐渡のGIAHSは中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムでの審査会(2011年6月11日)で認定された。当時、自身も金沢大学でこの申請作業に関わっていて北京での審査の様子を見守った。七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏はそれぞれ能登と佐渡の農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。認定された夜の懇親会で、武元氏は「七尾まだら」を、高野氏は「佐渡おけさ」を歌い、ステージを盛り上げた。中国ハニ族の人たちもステージに上がり歌うなど、国際民謡大会のように盛り上がった。(※写真・上は「佐渡おけさ」をステージで披露する高野市長、右横で踊るのが渡辺竜五・市農林水産課長=2020年4月より市長) 当時、佐渡市は国際保護鳥トキの放鳥で減農薬の稲作農法を行う「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度をベースにコメのブランド化を進めていた。いわゆる「生き物ブランド米」の先駆けでもあった。世界農業遺産の認定を契機に高く評価された。その後、佐渡市は生物多様性と循環型農業の構想を未来に向けてどのように描ているのか知りたく、今回のフォーラムに参加した。

当時、佐渡市は国際保護鳥トキの放鳥で減農薬の稲作農法を行う「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度をベースにコメのブランド化を進めていた。いわゆる「生き物ブランド米」の先駆けでもあった。世界農業遺産の認定を契機に高く評価された。その後、佐渡市は生物多様性と循環型農業の構想を未来に向けてどのように描ているのか知りたく、今回のフォーラムに参加した。 昭和の時代までは、くみ取り式トイレが多かった。そこで、キンモクセイは季節限定ではあるものの、におい消しの役目を果たしていたのだろう。自宅のキンモクセイはかつてトイレの側に位置していた。その後、自宅を改築して水洗式トイレにして、別の場所に移した。50年も前のことだ。この時点で、キンモクセイの役目は終わった。とは言え、伐採はせずにそのまま残した。そして、冒頭の述べたように、秋の深まりを告げる植物として、その後も存在感を放っている。

昭和の時代までは、くみ取り式トイレが多かった。そこで、キンモクセイは季節限定ではあるものの、におい消しの役目を果たしていたのだろう。自宅のキンモクセイはかつてトイレの側に位置していた。その後、自宅を改築して水洗式トイレにして、別の場所に移した。50年も前のことだ。この時点で、キンモクセイの役目は終わった。とは言え、伐採はせずにそのまま残した。そして、冒頭の述べたように、秋の深まりを告げる植物として、その後も存在感を放っている。  にするようになった。欧米産のマツタケを見て思うことがある。欧米では、すしなど日本食ブームでそれに合う日本酒の売れ行きも好調だ。にもかかわずらず、輸出はすれど、欧米人はマツタケを食さない。それはなぜか。

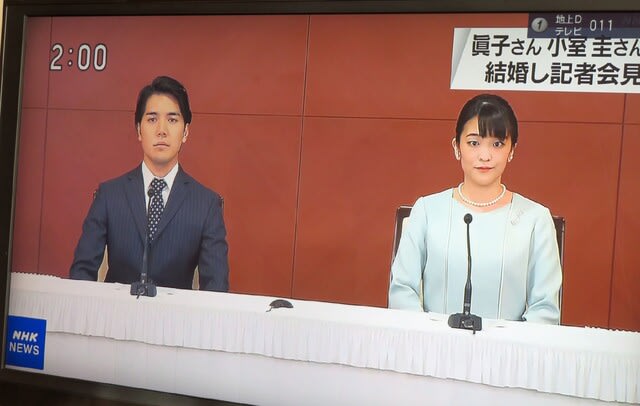

にするようになった。欧米産のマツタケを見て思うことがある。欧米では、すしなど日本食ブームでそれに合う日本酒の売れ行きも好調だ。にもかかわずらず、輸出はすれど、欧米人はマツタケを食さない。それはなぜか。 メディア各社の報道によると、記者会見の形式がきのう急きょ変更となった。当初は会見で二人が記者側が事前に提出した質問と関連質問も受ける予定だったが、質疑応答には口頭で答えないことに変更となった。事前の質問については、文書回答となった。これでは、記者会見の意味がない。NHKニュースWeb版(26日付)によると、宮内庁の説明では、文書回答とする理由について、事前質問の中に、誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに眞子さんが強い衝撃を受け、強い不安を感じたため、医師とも相談して文書回答にすることを決めたようだ。また、眞子さんは一時、会見を取りやめることも考えたが、ギリギリまで悩み、直接話したいという強い気持ちから、会見に臨んだという。

メディア各社の報道によると、記者会見の形式がきのう急きょ変更となった。当初は会見で二人が記者側が事前に提出した質問と関連質問も受ける予定だったが、質疑応答には口頭で答えないことに変更となった。事前の質問については、文書回答となった。これでは、記者会見の意味がない。NHKニュースWeb版(26日付)によると、宮内庁の説明では、文書回答とする理由について、事前質問の中に、誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに眞子さんが強い衝撃を受け、強い不安を感じたため、医師とも相談して文書回答にすることを決めたようだ。また、眞子さんは一時、会見を取りやめることも考えたが、ギリギリまで悩み、直接話したいという強い気持ちから、会見に臨んだという。