☆2021 バズった人、コト~その1

「人の噂(うわさ)も七十五日」という言葉はかつて使ったが最近は使わないし、聞くこともなくなった。時代が変わって、「人の噂」はネットやSNS、メールが本流になり、「バズる」という言葉が使われている。「バズってますね」などと自身もやりとりしている。ことしも残り9日。このブログで取り上げた話題を振り返る。題して「2021 バズった人、コト」。

~東京オリンピック、トヨタのテレビCMストップはなぜ~

ことしはオリンピックイヤーだった。東京五輪(7月23日-8月8日)は地元石川県では何といっても、レスリング女子57㌔級の津幡町出身の川井梨沙子選手と、62㌔級の妹・友香子選手がともに金メダルを獲得したことが話題になった。地元紙は姉妹で「金」は日本勢初の快挙と讃えた。北國新聞は連日の特別紙面で「最強の姉 約束の金lと、本紙では「梨沙子連覇 川 井姉妹そろって金」と。北陸中日新聞は「川井 姉妹で金 梨沙子連覇」とそれぞれ一面の通し見出しだった=写真=。東京オリンピックの日本勢で、姉妹による金メダルは初めてだったので、日本のオリンピックの歴史に新たなレジェンドをつくったのではないだろうか。

井姉妹そろって金」と。北陸中日新聞は「川井 姉妹で金 梨沙子連覇」とそれぞれ一面の通し見出しだった=写真=。東京オリンピックの日本勢で、姉妹による金メダルは初めてだったので、日本のオリンピックの歴史に新たなレジェンドをつくったのではないだろうか。

コロナ禍でのオリンピックの開催をめぐっては反対意見が盛り上がっていた。東京五輪の中止を求めるオンライン署名サイト「Change.org」の署名は45万筆を超えていた。署名の発信者は弁護士の宇都宮健児氏で、相手はIOCのバッハ会長だった。そして、強烈なメッセ-ジを発したのはトヨタだった。東京オリンピックの大口スポンサーでもあるが、新型コロナウイルスの感染拡大が収束しない中での開催の是非について世論が割れていることを理由に、オリンピック関連のテレビCMをいっさい見送ると発表した。実際、五輪番組をテレビを見ていてもトヨタのCMを見ることはなかった。

いまごろになって思うことだが、トヨタはなぜテレビCMを見送ったのだろうか。ワールドワイドな企業であるトヨタにとっては、オリンピックパートナーとしてメディアを通じてブランドイメージさらにアップさせるチャンスだった。そうした広告・ブランディング戦略にたけているはずだ。

トヨタがCM中止を表明したのは開催4日前の7月19日だった。テレビと新聞による五輪開催へのマイナスな論調を見極めての決定だったのだろう。おそらく、この批判的な論調が開催期間中も続き、そうした論調のマスメディアにCMを出すのは企業にとってマイナスイメージとなると判断したのではないだろうか。ところが、オリンピックが始まると、開催に疑念を呈していたテレビも新聞もまるで「手のひら返し」をしたかのように、「ガンバレ日本」と選手たちの活躍を中心に報道を繰り広げた。トヨタはマスメディアの動向を見誤った。

コロナ禍でのオリンピックは是か非かという論調は読者や視聴者に分かりやすいので、先頭だってマスメディアはそうした話題を提供する。身を張って五輪を阻止するというスタンスはもともとない。だから、オリンピックが始まってしまえば、マスメディアは五輪一色になる。別の視点から見れば、トヨタは「トヨタイムズ」という、タレントの香川照之が編集長となった自社メディアをホームページや「YouTubeチャンネル」で展開している。マスメディアの動向を観察しながら、自社メディアをどうカタチづくるか試行錯誤しているようだ。

オリンピック競技を17日間視聴して、印象に残っているのはもちろんアスリートたちの姿だが、番組での解説やコメントなどスタジオのバックで流れていた桑田佳祐の『波乗りジョニー』だった。オリンピック競技場の無観客の状態は当初さみしいとも感じたが、毎日違和感なく視聴できたのもこの曲の高揚感のおかげだったのかもしれない。

⇒22日(水)夜・金沢の天気 くもり

雪道での運転で気をつけているのが「わだち」だ。わだちに入ってしまい、車の底が雪上に乗り上げて立ち往生する。気が動転してアクセルかけるとタイヤが空転し、さらにくぼみは深くなる。こんなときにJAFに電話してもつながらない。つながったとしても半日は待たされる。大雪であちらこちらに立ち往生が起きているからだ。

雪道での運転で気をつけているのが「わだち」だ。わだちに入ってしまい、車の底が雪上に乗り上げて立ち往生する。気が動転してアクセルかけるとタイヤが空転し、さらにくぼみは深くなる。こんなときにJAFに電話してもつながらない。つながったとしても半日は待たされる。大雪であちらこちらに立ち往生が起きているからだ。 問題なのは高速道や国道などで前方にトラックが止まったままになり、列に巻き込まれることだ。ことし1月に福井県で豪雪となり、北陸自動車道で1500台の車がスタック状態に。車の中で昼夜を明かし、道路公団や自衛隊による救助を待った。自身はこうしたケースに遭遇したことはないが、考えることは、EV(電動自動車)はどの程度有効なのだろうか、ということだ。ハイブリッド車ならば電気と燃料で昼夜は持つが、EVの場合はヒーターを切って待つしかないのでは、と。

問題なのは高速道や国道などで前方にトラックが止まったままになり、列に巻き込まれることだ。ことし1月に福井県で豪雪となり、北陸自動車道で1500台の車がスタック状態に。車の中で昼夜を明かし、道路公団や自衛隊による救助を待った。自身はこうしたケースに遭遇したことはないが、考えることは、EV(電動自動車)はどの程度有効なのだろうか、ということだ。ハイブリッド車ならば電気と燃料で昼夜は持つが、EVの場合はヒーターを切って待つしかないのでは、と。 人々の暮らし方の変化にともない、雑草と呼ばれるようになった。反対に作物として利用されていたのに雑草になったものもある。雑草は人の価値観にもとづく定義である。

人々の暮らし方の変化にともない、雑草と呼ばれるようになった。反対に作物として利用されていたのに雑草になったものもある。雑草は人の価値観にもとづく定義である。 ニュースによると、石川県内の午前中の積雪は、白山市河内で8㌢、加賀市菅谷で6㌢、金沢市で2㌢、輪島市と珠洲市でそれぞれ1㌢となっている。白山麓の山の福井県との県境付近にある白山市の谷峠で57㌢の積雪を観測している(18日・NHKニュース)。山手に積雪が多い場合は山雪(やまゆき)、平地の方が山手より多く積もる場合を里雪(さとゆき)と言ったりする。

ニュースによると、石川県内の午前中の積雪は、白山市河内で8㌢、加賀市菅谷で6㌢、金沢市で2㌢、輪島市と珠洲市でそれぞれ1㌢となっている。白山麓の山の福井県との県境付近にある白山市の谷峠で57㌢の積雪を観測している(18日・NHKニュース)。山手に積雪が多い場合は山雪(やまゆき)、平地の方が山手より多く積もる場合を里雪(さとゆき)と言ったりする。 デジタル大臣の言葉として期待したいことは、ぜひ総務省と組んで選挙を「デジタル投票」にしてほしい。そして、日銀と組んで「デジタル法定通貨」を使えるようにしてほしいということだ。デジタル投票の場合は、投票アプリに入り、マイナンバーカードをスマホにかざし、パスワードを入力することで本人確認をし、投票画面に入る。デジタル法定通貨による支払いも同じ要領だ。

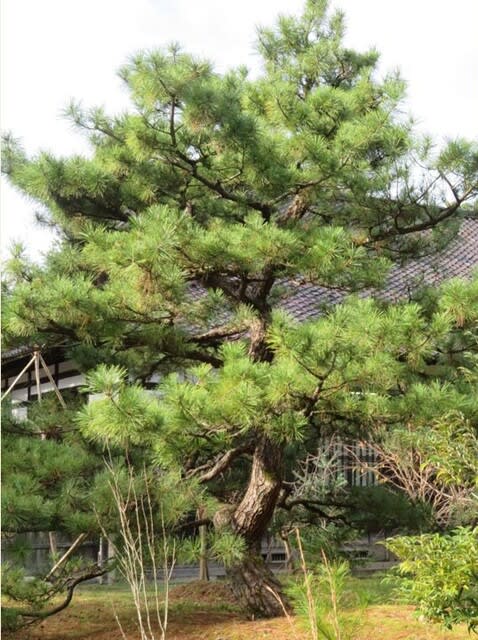

デジタル大臣の言葉として期待したいことは、ぜひ総務省と組んで選挙を「デジタル投票」にしてほしい。そして、日銀と組んで「デジタル法定通貨」を使えるようにしてほしいということだ。デジタル投票の場合は、投票アプリに入り、マイナンバーカードをスマホにかざし、パスワードを入力することで本人確認をし、投票画面に入る。デジタル法定通貨による支払いも同じ要領だ。 れ、樹齢190年と推定される。近江の唐崎の松は、松尾芭蕉(1644-94)の「辛崎( からさき )の松は花より朧(おぼろ)にて」という句でも有名だ。

れ、樹齢190年と推定される。近江の唐崎の松は、松尾芭蕉(1644-94)の「辛崎( からさき )の松は花より朧(おぼろ)にて」という句でも有名だ。 その横に、これも名木のスターである根上松(ねあがりのまつ)の世継が植えてある=写真・下=。根上松は三本の幹をむき出しの根っこが支え、樹齢は210年といわれる。盛り土を徐々に取り除き、カタチづくった松だ。世継の松はこれから盛り土が除かれ、根上松の様相を現すのだろう。

その横に、これも名木のスターである根上松(ねあがりのまつ)の世継が植えてある=写真・下=。根上松は三本の幹をむき出しの根っこが支え、樹齢は210年といわれる。盛り土を徐々に取り除き、カタチづくった松だ。世継の松はこれから盛り土が除かれ、根上松の様相を現すのだろう。 日本は世界第3位のGDPを誇る経済大国とされているが、いつまでそれが続くのだろうか。人口の少子・高齢化は日に日に高まっている。人口が減る中で経済規模を維持していくことは難しい。さらに、労働者1人当たりの生産性も高齢化で簡単ではない。GDPや企業の競争力などの指標を見ても、日本はすでにG7に相応しい地位ではない。「世界競争力年鑑2021年版」(IMD=国際経営開発研究所)での日本の順位は31位と停滞が続いている。

日本は世界第3位のGDPを誇る経済大国とされているが、いつまでそれが続くのだろうか。人口の少子・高齢化は日に日に高まっている。人口が減る中で経済規模を維持していくことは難しい。さらに、労働者1人当たりの生産性も高齢化で簡単ではない。GDPや企業の競争力などの指標を見ても、日本はすでにG7に相応しい地位ではない。「世界競争力年鑑2021年版」(IMD=国際経営開発研究所)での日本の順位は31位と停滞が続いている。 しかし、この3パターンの給付方式は何も新しいことではない。そもそも、一つめの現金10万円の一括給付は大阪市だけではなく、多くの自治体が求めてきたものだ。二つの現金5万

しかし、この3パターンの給付方式は何も新しいことではない。そもそも、一つめの現金10万円の一括給付は大阪市だけではなく、多くの自治体が求めてきたものだ。二つの現金5万 総理官邸と公邸は、同じ敷地内に建てられている。官邸は総理の仕事場で、公邸は住まいだ。現在の公邸はかつて官邸として使われた。1932年、海軍の青年将校を中心とするクーデター「5・15事件」で犬養毅総理が官邸で殺害された。その後、陸軍の皇道派青年将校らが起こした1936年の「2・26事件」では官邸で高橋是清大蔵大臣らが殺害された。その後、「犠牲者の幽霊が出る」との噂さが絶えなかった。

総理官邸と公邸は、同じ敷地内に建てられている。官邸は総理の仕事場で、公邸は住まいだ。現在の公邸はかつて官邸として使われた。1932年、海軍の青年将校を中心とするクーデター「5・15事件」で犬養毅総理が官邸で殺害された。その後、陸軍の皇道派青年将校らが起こした1936年の「2・26事件」では官邸で高橋是清大蔵大臣らが殺害された。その後、「犠牲者の幽霊が出る」との噂さが絶えなかった。 林大臣の即興ピアノをぜひ聞きたいと思い、動画を視聴したがピアノに向かう画像はあるが、弾いている動画がない。ほかのテレビメディアの動画ニュースもチェックしたが肝心の動画がない。BBCWeb版も検索したが、G7そのもののニュースがない。本人がほかの外相に気遣って、演奏動画は放送しないようメディア各社に申し入れたのかもしれない。それにしても、ビートルズ博物館で「ピアノ外交」デビューは見事だ。

林大臣の即興ピアノをぜひ聞きたいと思い、動画を視聴したがピアノに向かう画像はあるが、弾いている動画がない。ほかのテレビメディアの動画ニュースもチェックしたが肝心の動画がない。BBCWeb版も検索したが、G7そのもののニュースがない。本人がほかの外相に気遣って、演奏動画は放送しないようメディア各社に申し入れたのかもしれない。それにしても、ビートルズ博物館で「ピアノ外交」デビューは見事だ。