☆「金継ぎ」「kintsugi」に読む世界の潮流

器のひび割れを漆と金粉を使って器として再生する金継ぎのことを今月23日付のブログで書いた。能登半島の珠洲市にある「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」で展示してあった松の木とツルとカメの絵が描かれた大皿だった。東京パラリンピックの閉会式でのアンドリュー・パーソンズ会長の言葉「不完全さを受け入れ、隠すのではなく、大切にしようという発想であり素晴らしい」が日本人の心にも響いて、金継ぎという言葉が世界でもトレンドになったと述べた。

このブログを読んでくれた知人女性が「金継ぎの茶碗を持ってます」と写真添付のメールを送ってくれた。写真は、紅葉の絵の抹茶碗に細かく金継ぎが施されている=写真=。メールによりと、若いころ茶道を習っていて、茶碗をうっかり落としてしまった。茶道の先生からいただいた思い出のある茶碗だったので修復を依頼したそうだ。そして、メールには「パーソンズ会長の発言以前から世界ではkintsugiがトレンドになっています」と、Forbes JAPANのWeb記事「ビジネスマインドとしても注目 なぜ今、世界はキンツギに魅了されるのか」(2021年12月12日付)を紹介してくれた。記事を読むと、欧米人がkintsugiをどのように考察しているのか丁寧に書かれてあった。以下記事をかいつまんで紹介する。

このブログを読んでくれた知人女性が「金継ぎの茶碗を持ってます」と写真添付のメールを送ってくれた。写真は、紅葉の絵の抹茶碗に細かく金継ぎが施されている=写真=。メールによりと、若いころ茶道を習っていて、茶碗をうっかり落としてしまった。茶道の先生からいただいた思い出のある茶碗だったので修復を依頼したそうだ。そして、メールには「パーソンズ会長の発言以前から世界ではkintsugiがトレンドになっています」と、Forbes JAPANのWeb記事「ビジネスマインドとしても注目 なぜ今、世界はキンツギに魅了されるのか」(2021年12月12日付)を紹介してくれた。記事を読むと、欧米人がkintsugiをどのように考察しているのか丁寧に書かれてあった。以下記事をかいつまんで紹介する。

Googleトレンドによると、「kintsugi」の検索数は2012年頃から徐々に増え続けいるが、2015年に飛び抜けて検索数が増加した。アメリカの人気インディーロックバンドDeath Cab for Cutieが楽曲アルバム「Kintsugi」を発売した頃に重なる。前年に1人の重要なメンバーが離脱してから初めてのアルバムとなったが、過去を受け止め、自己を修復し、この先も活動していく意思を示したものとなった。楽曲についての賛否は様々だったようだが、金継ぎという哲学について世界の多くの人が知るきっかけとなった。

2017年にはハイエンドファッションブランドのヴィクター&ロルフが金継ぎをテーマにした春夏のクチュールを発表。2019年後半にはGoogleトレンドの注目度が加速する。これは同年12月に公開された映画『スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け』によるものとみられる。本編の中で印象的なのは、メインキャラクターのひとり、カイロ・レンの壊れたマスクが修復され、再び登場するシーン。前作で本人によって破壊されたこのマスクだが、傷を隠したりなかったことにするのではなく、傷跡やヒビが赤いラインで縁取られている。これは過去の物語を受け止め、自分の一部として受け入れ、前に進むための象徴として描かれており、日本の金継ぎにインスピレーションを受けたものだという。

2020年には玩具メーカーLEGO社がグローバルマーケティングキャンペーン「Rebuild the World」の中で、金継ぎをテーマにした「レゴツギ」キャンペーンを展開。壊れたものを直す楽しさと創造性を、金継ぎの考え方とともに世界に向けて発信した。

ではなぜ、欧州やアメリカを中心に世界はkintsugiに注目しているのか。その理由の一つとして、サステナビリティとサーキュラーエコノミーを各国が推し進めていることが背景にある。サーキュラーエコノミーとは資源や製品が高い価値を保ったまま循環し続ける社会経済だ。このサーキュラーエコノミー実現において、製品をできるだけ長く使い続けることは特に重要視されており、修繕はその要となる。金継ぎは、一度は壊れてしまった製品をただ巻き戻して壊れていない状態にするだけではなく、美しいアートを施し、歴史というストーリーとともに芸術的価値をともなった製品に仕立て上げる。その発想がサーキュラーエコノミーと符丁が合う。

以上、Forbes JAPANの記事で感化されたことは、金継ぎの発想はサーキュラーエコノミーに代表されるように世界の潮流になりつつあるということだ。ひょっとしてSDGsの「18の目標」として追加されるのでは。

⇒25日(火)午後・金沢の天気 くもり

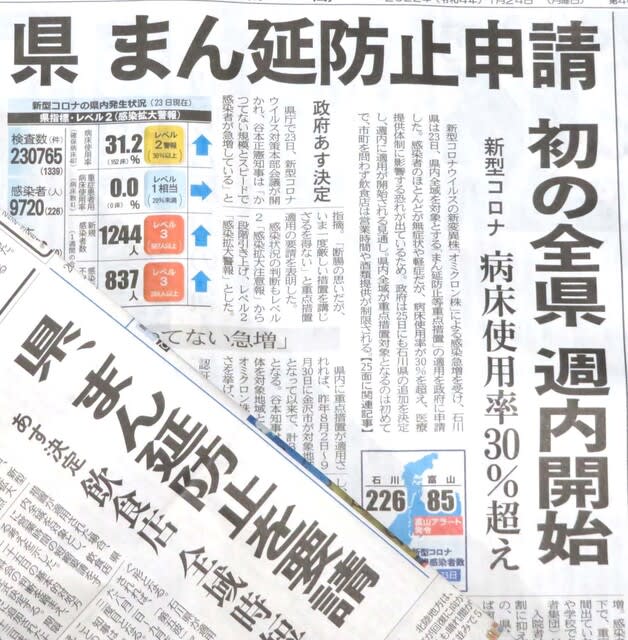

ただ、これまで2回のまん延防止等重点措置と異なるのは、対象地域はこれまで金沢市だったが、今回は県内全域を対象としている。というのも、県の発表によると、感染者数が今月21日は229人、22日は過去最多の263人、23日も226人と3日連続で200人以上、そしてきょう24日は193人だ。金沢市を中心に県内全域に感染が広がっていて、きょうだけで高齢者施設や保育園、幼稚園などで8つのクラスターが新たに発生している。

ただ、これまで2回のまん延防止等重点措置と異なるのは、対象地域はこれまで金沢市だったが、今回は県内全域を対象としている。というのも、県の発表によると、感染者数が今月21日は229人、22日は過去最多の263人、23日も226人と3日連続で200人以上、そしてきょう24日は193人だ。金沢市を中心に県内全域に感染が広がっていて、きょうだけで高齢者施設や保育園、幼稚園などで8つのクラスターが新たに発生している。 使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。

使われなくなった相当古い戸建ての事務所に入ると、まるで銀河の世界のようだった=写真・上=。外壁や屋根に無数の穴が開けられていて、穴から太陽光が差し込んでくる。 と専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてミュージアムがオープンした。日本海を見下ろす高台にある廃校となった小学校の体育館だ。

と専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館としてミュージアムがオープンした。日本海を見下ろす高台にある廃校となった小学校の体育館だ。 が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。

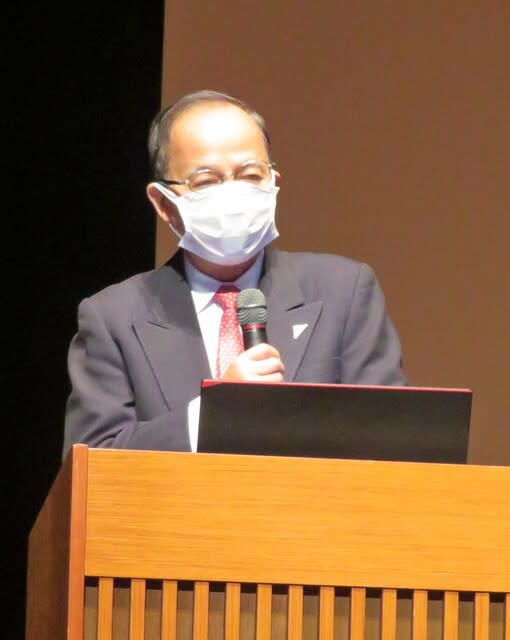

が平和と豊かさを享受できるようにすることを呼びかける国連の目標だが、SDGsの17の目標の中に「アート」「芸術」という文字はない。 珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。

珠洲市で昨年秋に開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の総合ディレクターの北川フラム氏=写真・上=が「持続可能な地域社会と国際芸術祭」と題して基調講演。「厳しい地域ほど魅力的で、珠洲は地政学的にも特異点がある。芸術祭で大いに変わる可能性がある。ぜひ10年で最低3回の芸術祭をやってほしい」と述べた。珠洲の特異点として、「この地には日本で失われた生活が残っている。そして、国と人がつながる日本海を望む『さいはての地』であり、鉄道の消滅点でもある。地域コミュニティーの絆が強く、里山里海の自然環境に恵まれている。アートはこうした特異点に迫っていく」とアーチスト目線で珠洲の魅力と可能性を強調した。 か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。

か。北川フラム氏が述べたように、半島の先端という地理的な条件や過疎化といったハンディはアーチストにとって「厳しい地域こそ魅力的」に感じ、移住者も共感するという現象なのか。  そして、きょう18日の午前中、「あさま山荘」がある山を再度上った。気温はマイナス5度だった。積雪の坂道を車で上るのはタイヤのスリップなどで難しくなくなり、車を降りて徒歩で上った。300㍍ほど歩くとグーグルマップの「あさま山荘」に着いた=写真・上=。友人たちと「これだ」と確かめ合った。

そして、きょう18日の午前中、「あさま山荘」がある山を再度上った。気温はマイナス5度だった。積雪の坂道を車で上るのはタイヤのスリップなどで難しくなくなり、車を降りて徒歩で上った。300㍍ほど歩くとグーグルマップの「あさま山荘」に着いた=写真・上=。友人たちと「これだ」と確かめ合った。 に建設されたものだ。まるで要塞のようだ。機動隊にとって、いわゆる突入による包囲は簡単ではないのだ。そして、連合赤軍がここから撃ったライフルの銃声はおそらくやまびこのように鳴り響いていたに違いない。連合赤軍側の威嚇射撃に対する警戒心は相当だったろう。それが同時に機動隊の動きを鈍らせたのかもしれない。

に建設されたものだ。まるで要塞のようだ。機動隊にとって、いわゆる突入による包囲は簡単ではないのだ。そして、連合赤軍がここから撃ったライフルの銃声はおそらくやまびこのように鳴り響いていたに違いない。連合赤軍側の威嚇射撃に対する警戒心は相当だったろう。それが同時に機動隊の動きを鈍らせたのかもしれない。 グーグルマップで「あさま山荘」をめがけて走行する途中に、「浅間山荘事件顕彰碑」という看板があった。車を降りて顕彰碑に向かった。顕彰碑には「治安の礎」と書かれてあった=写真=。顕彰碑の裏の添え書きを読むと、事件の翌年の1973年にあさま山荘を後方に臨む道路の入り口に建てられた。事件の教訓と犯人の凶弾に倒れ殉職した2人の警察官の功績を称えた文章が刻印されている。

グーグルマップで「あさま山荘」をめがけて走行する途中に、「浅間山荘事件顕彰碑」という看板があった。車を降りて顕彰碑に向かった。顕彰碑には「治安の礎」と書かれてあった=写真=。顕彰碑の裏の添え書きを読むと、事件の翌年の1973年にあさま山荘を後方に臨む道路の入り口に建てられた。事件の教訓と犯人の凶弾に倒れ殉職した2人の警察官の功績を称えた文章が刻印されている。 に行われた」としていて、国防科学院の幹部らが立ち会い、「全国的な鉄道機動ミサイルの運用システムを整えるための課題が議論された」としている。

に行われた」としていて、国防科学院の幹部らが立ち会い、「全国的な鉄道機動ミサイルの運用システムを整えるための課題が議論された」としている。 石川の知事選で、知名度がある保守系の政治家3人が争う構図は初めてだ。現職の谷本正憲氏(76)は自治省の元官僚で副知事に就任し、1994年3月の知事選で元農水事務次官の候補を破り、以降7期28年になる。去年11月に今期限りでの退任を表明した。その前の中西陽一氏も自治省の元官僚で副知事に就任し、1963年の知事選で当選、以降8期31年その任に当たった(76歳で在職中死亡)。自身は石川で生まれたシニア世代で、物心がついて覚えた知事の名前は「中西」「谷本」の2人しか知らない。なので「国会議員は政治家」「知事はキャリア官僚」というイメージがこびりついてしまっている。

石川の知事選で、知名度がある保守系の政治家3人が争う構図は初めてだ。現職の谷本正憲氏(76)は自治省の元官僚で副知事に就任し、1994年3月の知事選で元農水事務次官の候補を破り、以降7期28年になる。去年11月に今期限りでの退任を表明した。その前の中西陽一氏も自治省の元官僚で副知事に就任し、1963年の知事選で当選、以降8期31年その任に当たった(76歳で在職中死亡)。自身は石川で生まれたシニア世代で、物心がついて覚えた知事の名前は「中西」「谷本」の2人しか知らない。なので「国会議員は政治家」「知事はキャリア官僚」というイメージがこびりついてしまっている。 雪をすかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角の家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。登校の児童たちが歩く歩道の部分でよい。すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく。冬場の側溝は雪捨て場となる=写真・上=。

雪をすかす範囲はその家の道路に面した間口部分となる。角の家の場合は横小路があるが、そこは手をつけなくてもよい。家の正面の間口部分の道路を除雪する。しかも、車道の部分はしなくてよい。登校の児童たちが歩く歩道の部分でよい。すかした雪を家の前の側溝に落とし込み、積み上げていく。冬場の側溝は雪捨て場となる=写真・上=。 かつてスコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化し、最近ではプラスチックなど樹脂製が主流となっている。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。

かつてスコップは鉄製が多かったが、軽量化とともにアルミ製に変化し、最近ではプラスチックなど樹脂製が主流となっている。除雪する路面はコンクリートやアスファルトなので、そこをスコップですかすとプラスチック樹脂が摩耗する=写真・下=。微細な破片は側溝を通じて川に流れ、海に出て漂うことになる。