☆2025能登レジリエンス元年~⑤

北朝鮮はきょう午後0時1分ごろ、少なくとも1発の弾道ミサイルを北東方向の日本海に向けて発射した。弾道ミサイルは最高高度100㌔、およそ1100㌔飛翔し、日本の排他的経済水域(EEZ)の外に落下した(6日付・防衛省公式サイト)。北朝鮮が弾道ミサイルを発射したのは2025年に入って初めて、去年11月5日以来となる。日本海側に住む者にとって、きな臭さが漂う1年の始まりとなった。

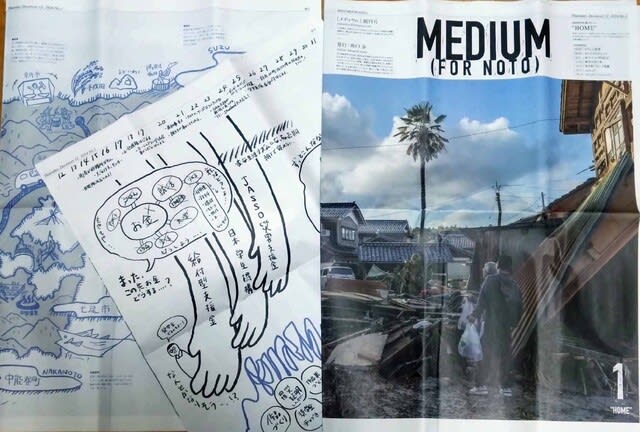

被災した金沢美大生が新聞をつくり発信した地震1年の記憶

震災と豪雨に見舞われた能登の復興に向けて新聞を創刊した若者がいる。金沢に住む知人が「アートとしても読み物としても、迫力があり、また被災者としての実感も生々しく表現されていて、とても印象に残る」と新聞を届けてくれた。紙面を読ませてもうらと、新聞のタイトルは「MEDIUM(FOR NOTO)」(2024年12月12日発行)=写真・上=、発行人は「坂口歩(さかぐち・あゆむ)」、金沢美術工芸大学でデザインを学ぶ女子学生だ。プロフィルには「能登町白丸出身」とある。去年元日、白丸地区は震度6強の揺れ、そして海岸沿い には4.7㍍の津波が押し寄せ、火災も発生した=写真・下、4月16日撮影=。面識はないが、「坂口さん」と呼ばせていただき、以下、20ページにまとめられた紙面を拾い読みした感想を。

には4.7㍍の津波が押し寄せ、火災も発生した=写真・下、4月16日撮影=。面識はないが、「坂口さん」と呼ばせていただき、以下、20ページにまとめられた紙面を拾い読みした感想を。

新聞を広げると、見出し「あの日から1ヶ月」の見開きページに震災当時の様子がリアルにイラストと記事で描かれている。「午後4時10分」の地震発生当時、坂口さんは実家にいた。「地震がきて家から飛び出して裏の畑道に逃げた後、20分ほどしてから、林の向こうからバキバキと木が倒れるような音が聞こえてきました。車の盗難防止のプープーという音、ゴゴゴという地響き、津波だろうと近所の人は言ってました」「スマホのライトで真っ暗な道を照らしながら避難所までの道を歩きました」「津波にのまれて髪がびっしょりぬれている子や頭に切り傷がある子が毛布にくるまりながら泣いていて、これからどうなるのだろうと思った瞬間、緊張の糸がプツンと切れたように涙が出てきました」

坂口さんは6日間、避難所生活を送り、金沢に戻る。「2日目の夜には狭い公民館が150人以上もの人で溢れる『避難所』となり、このままでは水も食料も尽きてしまような状態でした。500mlのペットボトルの水を少しずつ大事に飲みました」「道路も寸断されていて、隣の地区の状況すら何も分からず、自分達の地区が1番酷いのでは・・・と不安に感じていました」。上記のようなメモ書きとは別にSNSで情報を発信していた。「”まだ余震つづいてます・・・。体は疲れて寝なきゃなのは分かってるのに、心がずっと威嚇モードで眠れない”」(1月3日付)、「避難所どんどん人が増え、大雪が来ないうち に、近所のお姉さんに乗せてもらって私だけ金沢に戻ることになりました。帰り道、自衛隊や支援物資のトラック、県外からのパトカー等、たくさん見ました、本当にありがとうございます、、、」(1月7日付)

に、近所のお姉さんに乗せてもらって私だけ金沢に戻ることになりました。帰り道、自衛隊や支援物資のトラック、県外からのパトカー等、たくさん見ました、本当にありがとうございます、、、」(1月7日付)

ページを進めると、見出し「解体を待つ家」では家を解体することになった想いが綴られている。「家というものに対して、そこまで愛着はなったのだけれど、いざなくなると意識した途端、家で過ごした時間が全部なくなってしまうような気がして、自分自身の足がつかないような、存在が浮いてしまうような感覚になった。しばらくすると壊れてなくなってしまうこの空間に対して、どうやったら思いを残すことなくお別れができるのか」(10月12日付)

記事では、9月の奥能登豪雨についても書かれていて、この1年間の心情がドキュメンタリータッチで綴られている。「創刊にあたって」のコーナーでこう述べている。「能登にいないくせに何様だよと思う人もいるかもしれない。けれど、それでも私がなかったことにしたくないこと、忘れたくないと思うことをだけでも、私の地元で起きていることやその時私が感じたことを残しておきたい。残さないと消えてしまうから」

大学4年の坂口さんにとってこの新聞が卒業制作となった。新聞を知人に配っているほか、一部は書店でも販売している。第2号は「帰る」をテーマにことし12月に発刊する予定という。編集後記でこう述べている。「発信する行為は記録し発散する行為とも言えるのかもしれません。現代社会の新聞は誰かのために何かを伝えることがほとんどですが、自分のためにこのような新聞があることも一種の豊かさなのではないかと思います」と。確かに、SNSでは新聞の見開きのようなダイナミックなスペースでイラストや写真、記事を同時に掲載して発信することはできない。SNS情報は瞬時に流れていくが、新聞は手元に置け、発信したい人に手渡すことができる。坂口さんは地震を体感して、情報の新たな発信スタイルをつかみ取ったのだろう。

⇒6日(月)夜・金沢の天気 くもり

ら出張して久しぶりの店なんやけど、出張経費がかってるんで、5800円でどうかね」、客「そうか、出張経費がかさんでいるんだね。では、ありがたく5800円で」。この客は2セット購入していた。

ら出張して久しぶりの店なんやけど、出張経費がかってるんで、5800円でどうかね」、客「そうか、出張経費がかさんでいるんだね。では、ありがたく5800円で」。この客は2セット購入していた。 テントにいた氏子総代の人の話によると、ことし元日の午前9時からテントの中で地震と豪雨の犠牲者を悼む慰霊祭と復興祈願祭が営まれたという。「初詣に来られている地域のみなさんはことしの平穏無事を祈っておられます」。金沢大学の学生がボランティアで支援に入っていて、テントの中へ参拝客の誘導など行っていた。名古屋から帰省し初詣に訪れたという女性は「テントでの参拝は初めてですが、復興への祈りは同じなので気持ちを新たにすることができました」と話していた。

テントにいた氏子総代の人の話によると、ことし元日の午前9時からテントの中で地震と豪雨の犠牲者を悼む慰霊祭と復興祈願祭が営まれたという。「初詣に来られている地域のみなさんはことしの平穏無事を祈っておられます」。金沢大学の学生がボランティアで支援に入っていて、テントの中へ参拝客の誘導など行っていた。名古屋から帰省し初詣に訪れたという女性は「テントでの参拝は初めてですが、復興への祈りは同じなので気持ちを新たにすることができました」と話していた。 います」「能登半島が一日でも早く復興されることを祈ってます」と兵庫県や北海道など各地から届いていた。報道によると、須須神社の神職が去年10月に北海道から送られてきた絵馬を写真投稿サイトで紹介したところ、全国から絵馬が届くようになり、その数は280枚に上っているという。

います」「能登半島が一日でも早く復興されることを祈ってます」と兵庫県や北海道など各地から届いていた。報道によると、須須神社の神職が去年10月に北海道から送られてきた絵馬を写真投稿サイトで紹介したところ、全国から絵馬が届くようになり、その数は280枚に上っているという。 フカン氏が認定セレモニーのために能登を訪れた。そのとき、輪島市の棚田「千枚田」を見学した。案内役の輪島市長、

フカン氏が認定セレモニーのために能登を訪れた。そのとき、輪島市の棚田「千枚田」を見学した。案内役の輪島市長、 万人を記録した(三菱UFJリサーチ&コンサルティング「平成22年度旧きのうら荘見直しに係る検討業務報告書」)。その記録はまだ塗りかえられていない。

万人を記録した(三菱UFJリサーチ&コンサルティング「平成22年度旧きのうら荘見直しに係る検討業務報告書」)。その記録はまだ塗りかえられていない。 献花台の上部にはテレビモニターが置かれ、輪島での追悼式の様子がリアルタイムで視ることができた。震災で父を亡くし、経営してた衣料品店が全壊したという遺族代表の女性の言葉が印象的だった。「絶望感に打ちひしがれ、店を再建することはもう無理だと考えるようになっていました。また地震が来たらどうなるのか、と。そんな中で、地域の方々から『無理せんでいいよ。まっとるからね』との温かい言葉があり、背中を押されました」「私たちの店は、この地域に支えられてここまで来ることができたんだと、少しずつ前向きな気持ちになることができました」「そして仮設商店街に何とか店を構えることができました。それが亡くなった父への感謝であり、地域の皆さんへの恩返しであると考えています」

献花台の上部にはテレビモニターが置かれ、輪島での追悼式の様子がリアルタイムで視ることができた。震災で父を亡くし、経営してた衣料品店が全壊したという遺族代表の女性の言葉が印象的だった。「絶望感に打ちひしがれ、店を再建することはもう無理だと考えるようになっていました。また地震が来たらどうなるのか、と。そんな中で、地域の方々から『無理せんでいいよ。まっとるからね』との温かい言葉があり、背中を押されました」「私たちの店は、この地域に支えられてここまで来ることができたんだと、少しずつ前向きな気持ちになることができました」「そして仮設商店街に何とか店を構えることができました。それが亡くなった父への感謝であり、地域の皆さんへの恩返しであると考えています」 き渡る。高さ6㍍ほどのキリコが柱たいまつの火の粉が舞う中を勇ましく練り歩く。神輿2基とキリコ37基が港湾側の祭り広場に集った。キリコの担ぎ手は老若男女で衣装はそれぞれ。キリコに乗って鉦と太鼓をたたく、笛を吹く囃子手(はやして)にも女性も多くいた=写真・上=。

き渡る。高さ6㍍ほどのキリコが柱たいまつの火の粉が舞う中を勇ましく練り歩く。神輿2基とキリコ37基が港湾側の祭り広場に集った。キリコの担ぎ手は老若男女で衣装はそれぞれ。キリコに乗って鉦と太鼓をたたく、笛を吹く囃子手(はやして)にも女性も多くいた=写真・上=。  争心をむき出しにして元気よくキリコを担ぐ、そのような言い伝えのある祭りなのだ。

争心をむき出しにして元気よくキリコを担ぐ、そのような言い伝えのある祭りなのだ。 結果、1基についてはブレイド1枚の損傷を確認した、としている。「6月10日現在の状況」として、ブレイドの損傷原因を現在も引き続き追究中で、それ以外の風車およびほかの設備についても周辺安全に影響する損壊がないことを確認しながら、具体的な復旧方法や工程を関係機関とともに策定中、とある。しかし、再稼働の日程については公式サイトでの記載はなかった。

結果、1基についてはブレイド1枚の損傷を確認した、としている。「6月10日現在の状況」として、ブレイドの損傷原因を現在も引き続き追究中で、それ以外の風車およびほかの設備についても周辺安全に影響する損壊がないことを確認しながら、具体的な復旧方法や工程を関係機関とともに策定中、とある。しかし、再稼働の日程については公式サイトでの記載はなかった。 倒壊ビルの現場では、パワーショベルなど重機2台が動いていた。行政による公費解体は11月初旬に作業が始まった。2棟ある五島屋ビルのうち倒壊を免れた3階建てのビルは解体が終わり、市道にはみ出して倒壊した7階建てビルは3階から7階部分の解体撤去が終わっていた=写真・上=。工事看板によると、解体作業は来年1月いっぱいまで続くようだ。

倒壊ビルの現場では、パワーショベルなど重機2台が動いていた。行政による公費解体は11月初旬に作業が始まった。2棟ある五島屋ビルのうち倒壊を免れた3階建てのビルは解体が終わり、市道にはみ出して倒壊した7階建てビルは3階から7階部分の解体撤去が終わっていた=写真・上=。工事看板によると、解体作業は来年1月いっぱいまで続くようだ。 を調べている。なぜ、震度6強の揺れに耐えきれずに根元から倒れたのか。ビル倒壊の原因が分かってくれば、責任の所在もおのずと明らかになるだろう。

を調べている。なぜ、震度6強の揺れに耐えきれずに根元から倒れたのか。ビル倒壊の原因が分かってくれば、責任の所在もおのずと明らかになるだろう。 年度までを朝市周辺の新たな街づくりを進める「再生期」、2034年度までを地域資源を活用した新たな観光や産業を創出する「創造期」と定め、復興プロジェクトに着手していく。

年度までを朝市周辺の新たな街づくりを進める「再生期」、2034年度までを地域資源を活用した新たな観光や産業を創出する「創造期」と定め、復興プロジェクトに着手していく。 る珠洲市仁江町と観光ホテルなどがある同市真浦町を結ぶ逢坂トンネルは土砂で埋まり通行不能となっていた。ここに国土交通省がトンネルの海側沿いに全長1.7㌔の迂回路を造成した。

る珠洲市仁江町と観光ホテルなどがある同市真浦町を結ぶ逢坂トンネルは土砂で埋まり通行不能となっていた。ここに国土交通省がトンネルの海側沿いに全長1.7㌔の迂回路を造成した。 今月5日には同じく寸断されていた輪島市町野町大川浜の国道249号が開通。また、同市の白米千枚田近くの249号も土砂崩れで埋まったが、地震で隆起した海岸に2車線の迂回路を造成し、対面通行が可能になった。249号の全線開通で地域の復旧・復興の加速を期待したい。

今月5日には同じく寸断されていた輪島市町野町大川浜の国道249号が開通。また、同市の白米千枚田近くの249号も土砂崩れで埋まったが、地震で隆起した海岸に2車線の迂回路を造成し、対面通行が可能になった。249号の全線開通で地域の復旧・復興の加速を期待したい。 徴されていた。「ダラくさい」は能登の方言でばかばかしいという意味だ。その気持ちは投票行動でも表れていた。石川3区の投票率は62.5%と、前回2021年より3.5ポイント減少した。中でも、地震と豪雨の二重被害となった輪島市では11.9ポイント減の58.9%、同じく珠洲市では9.5ポイント減って62.0%だった。避難者が現地から離れていて、投票に行けなかったというケースもあったろう。それにしても、この減少率は「ダラくさい」の気持ちがにじみ出ているように思えた。ただ、それでも都市部より投票率は高く、金沢市の石川1区は49.5%だった。

徴されていた。「ダラくさい」は能登の方言でばかばかしいという意味だ。その気持ちは投票行動でも表れていた。石川3区の投票率は62.5%と、前回2021年より3.5ポイント減少した。中でも、地震と豪雨の二重被害となった輪島市では11.9ポイント減の58.9%、同じく珠洲市では9.5ポイント減って62.0%だった。避難者が現地から離れていて、投票に行けなかったというケースもあったろう。それにしても、この減少率は「ダラくさい」の気持ちがにじみ出ているように思えた。ただ、それでも都市部より投票率は高く、金沢市の石川1区は49.5%だった。 選挙活動は実にアクティブだった。震災後に整備された6000戸余りにもなる仮設住宅を足しげく回り、被災者の声を実際に国会論戦などで反映させていた。地震と豪雨の二重被災の奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)へは選挙期間中にそれぞれの自治体を2回ずつ回った。「まだ能登は大変なんだと全国に訴えていきたい」と述べていた。

選挙活動は実にアクティブだった。震災後に整備された6000戸余りにもなる仮設住宅を足しげく回り、被災者の声を実際に国会論戦などで反映させていた。地震と豪雨の二重被災の奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)へは選挙期間中にそれぞれの自治体を2回ずつ回った。「まだ能登は大変なんだと全国に訴えていきたい」と述べていた。