★能登半島地震 生き物たちの「災害関連死」

能登半島地震で亡くなった人は石川県庁危機管理監室の発表によると、きょう11日午後2時の時点で県内で213人、そのうち災害関連死が8人、重軽傷者が567人となっている。関連死は地震や津波などによる直接的な被害で亡くなるのではなく、避難生活などで病気などが悪化したり、体調を崩したりして命が失われるケースだ。2016年4月の熊本地震の犠牲者270人のうち、生き埋めになるなどして死亡した人は50人、災害と関連して亡くなったのは220人だった(内閣府政策統括官リポート「災害関連死について」より)。

人の命だけでなく、さまざまな生き物の命も奪われている。七尾市能登島にある「のとじま水族館」の公式サイトによると、9日付で「1月1日の地震の影響で、のとじま水族館で飼育していましたジンベエザメの『ハチベエ(オス)』が死亡しました」と、そして翌日の10日付で「1月1日の地震の影響 で、のとじま水族館で飼育していましたジンベエザメの『ハク(メス)』が死亡しました」とそれぞれ短文で伝えている。

で、のとじま水族館で飼育していましたジンベエザメの『ハク(メス)』が死亡しました」とそれぞれ短文で伝えている。

ハク(体長4.9㍍)とハチベイ(同4.6㍍)は、500種4万点の魚類がいるのとじま水族館の中では、まさにスターだった。体の大きさの割には威圧感がない。小魚やプランクトンがエサで、動きがゆったりしていて、眺めているだけで癒される思いがした。2匹は2022年9月から同館で飼育されていて、体長が6㍍になると再び海に放される予定だった。(※写真は、2018年9月に撮影した「のとじま水族館」のジンベイザメ)

メディア各社の報道によると、地震発生の1日にはジンベイザメの水槽が水漏れで水位が半分以下となり、4日には循環ポンプの水没や濾(ろ)過設備が停止していることが確認された。応急措置として水槽に海水を投入して水位を保ったものの、水温が低くなりすぎるなど生育環境が悪化して死に至ったようだ。生き物たちの災害関連死ではある。のとじま水族館ではカマイルカやゴマフアザラシなどを「いしかわ動物園」(石川県能美市)や「越前松島水族館」(福井県坂井市)に移すなどの措置を講じている。

⇒11日(木)夜・金沢の天気 あめ

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。 次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。

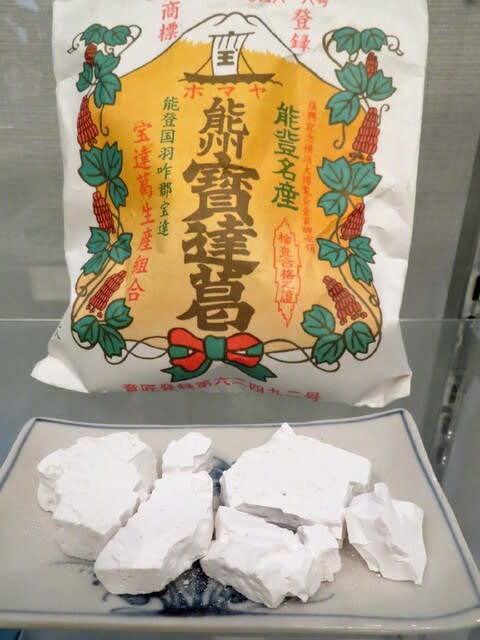

次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。 して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。