★あれから10年「3・11」の記憶~下~

東日本大震災から2ヵ月後の5月11日に気仙沼市を訪れたのは、NPO法人「森は海の恋人」代表の畠山重篤氏に有志から集めたお見舞いを届ける目的もあった。ただ、アポイントは取っていなかった。昼過ぎにご自宅を訪れると、家人から本人はすれ違いで東京に向かったとのことだった。そこで家人から電話を入れていただき、翌日12日に東京で会うことにした。

「森は海の恋人」畠山重篤氏が語った津波のリアル

畠山氏と知り合いになったきっかけは、前年の2010年8月に金沢大学の社会人人材育成事業「能登里山マイスター養成プログラム」で講義をいただいたことだった。畠山氏らカキ養殖業者が気仙沼湾に注ぐ大川の上流の山で植林活動を1989年から20年余り続け、5万本の広葉樹(40種類)を植えた。同湾の赤潮でカキの身が赤くなったのがきっかけに、畠山氏の提唱で山に大漁旗を掲げ、漁師たちが植林する「森は海の恋人」運動は全国で知られる活動となった。

12日午前中に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。頭髪、ひげが伸びていて、まるで仙人のような風貌だった=写真・上=。この折に、9月2日に輪島市で開催する「地域再生人材大学サミットin能登」(能登キャンパス構想推進協議会主催)の基調講演をお願いし、承諾を得た。4ヵ月後、畠山氏と輪島で再会した。人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか、実にリアルな話だった。以下、講演の要旨。

12日午前中に東京・八重洲で畠山氏と会うことができた。頭髪、ひげが伸びていて、まるで仙人のような風貌だった=写真・上=。この折に、9月2日に輪島市で開催する「地域再生人材大学サミットin能登」(能登キャンパス構想推進協議会主催)の基調講演をお願いし、承諾を得た。4ヵ月後、畠山氏と輪島で再会した。人は自然災害とどのように向き合っていけばよいのか、実にリアルな話だった。以下、講演の要旨。

◇

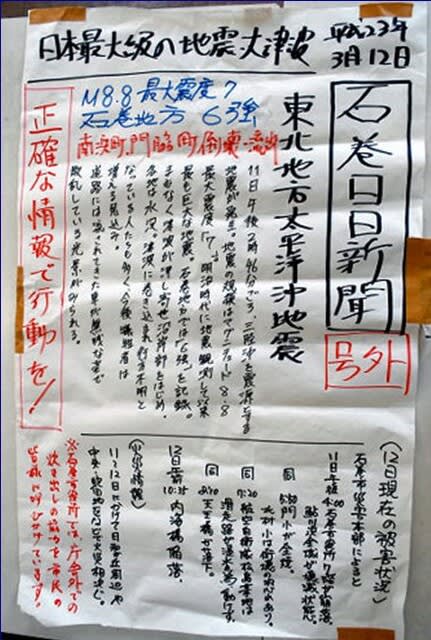

3月11日、仕事をしていた最中に地震があった。この数年地震が多く、「地震があったら津波の用心」という碑が道路などあるが、「またか」という気持ちもあった。30分後に巨大津波が押し寄せた。三陸は、吉村昭(作家)の『三陸海岸大津波』にもあるように、津波の歴史を持つ地域だ。私も50年前、高校2年生の時にチリ地震津波を経験していて、今回はチリ地震津波くらいのものが来るのかなという感覚はあった。気仙沼の南にある南三陸町はチリ地震津波で死者が50人ほど出たため、防潮堤を造るなど津波対策を施したが、それはあくまでチリ地震津波の水位を基準にしたものだった=写真・中=。ところが今回の津波は、チリ地震津波の約10倍にもなるようなものだった。

私の家は海抜20㍍近くだが、自宅すぐ近くまで津波は押し寄せた。津波は海底から水面までが全部動く。昨晩、(輪島市の)海辺の温泉のホテルに泊まらせていただいた。窓を開けるとオーシャンビューで、正直これは危ないと思った。4階以下だったら、山手の民宿に移動しようかと考えたが、幸い8階と聞き安心した。温泉には浸かったが、安眠はできなかった。あの津波の恐怖がまだ体に染み込んでいる。

私の家は海抜20㍍近くだが、自宅すぐ近くまで津波は押し寄せた。津波は海底から水面までが全部動く。昨晩、(輪島市の)海辺の温泉のホテルに泊まらせていただいた。窓を開けるとオーシャンビューで、正直これは危ないと思った。4階以下だったら、山手の民宿に移動しようかと考えたが、幸い8階と聞き安心した。温泉には浸かったが、安眠はできなかった。あの津波の恐怖がまだ体に染み込んでいる。

過去に10㍍の津波を経験している地域は日本各地にある。日本海側は、太平洋側よりは津波の規模は小さいと思うが、覚悟はしておくべき。皆さんは、いざというときは海岸から離れればよいと思っているかもしれないだが、いくら海岸から離れても、あくまで津波というのは高さなので、絶対に追いつかれてしまう。だから、海辺に暮らしている方は、どうすれば少しでも高い所に逃げられるかを念頭に置いた方がいい。

地域再生を考えるとき、人口が減る、仕事がない、農業・漁業が大変だという諸問題が横たわっている。しかし、それ以前に沿岸域の場合は津波に対してどういう備えをするかが第一義だと考える。三陸はリアス式海岸だが、どんな小さい浦々も一つも逃れようがなく全滅だった。盛岡の岩手医大の先生が言うには、震災の晩、大勢のけが人が出るからと病院に指示をして、けが人を受け入れる準備をした。ところが、けが人は一人も搬入されなかった。津波では、けが人はいない。死ぬか生きるかになる。そういう厳しさがある。地域づくりをする前に、もし大津波警報が発令されたらまずどの高さの所に逃げるか、山へ行くのかビルに行くのかを考える。そこから出発しなければいけないと思う。

津波が起きてしばらくは、誰もが元の所に帰るのは嫌だと言っていた。しかし、2ヵ月くらいすると、徐々に今まで生活した故郷を離れられないという心情になってきた。ただ恐れていたのは、海が壊れたのではないかということだった。震災後2ヵ月までは海に生き物の姿が全く見えなかった。ヒトデやフナ虫さえ姿を消していた。しかし2ヵ月したころ、孫が「おじいちゃん、何か魚がいる」と言うので見ると、小さい魚が泳いでいた。その日から、日を追ってどんどん魚が増えてきた。京都大学の研究者が来て基礎的な調査をしているが、生物が育つ下地は問題なく、プランクトンも大量に増えている。酸素量も大丈夫で、水中の化学物質なども調べてもらったが、危ないものはないと太鼓判を押してもらった。これでいけるということで、わが家では山へ行ってスギの木を切ってイカダを作り、カキの種を海に下げる仕事を開始した=写真・下=。

津波が起きてしばらくは、誰もが元の所に帰るのは嫌だと言っていた。しかし、2ヵ月くらいすると、徐々に今まで生活した故郷を離れられないという心情になってきた。ただ恐れていたのは、海が壊れたのではないかということだった。震災後2ヵ月までは海に生き物の姿が全く見えなかった。ヒトデやフナ虫さえ姿を消していた。しかし2ヵ月したころ、孫が「おじいちゃん、何か魚がいる」と言うので見ると、小さい魚が泳いでいた。その日から、日を追ってどんどん魚が増えてきた。京都大学の研究者が来て基礎的な調査をしているが、生物が育つ下地は問題なく、プランクトンも大量に増えている。酸素量も大丈夫で、水中の化学物質なども調べてもらったが、危ないものはないと太鼓判を押してもらった。これでいけるということで、わが家では山へ行ってスギの木を切ってイカダを作り、カキの種を海に下げる仕事を開始した=写真・下=。

塩水だけで生物が育つわけではなく、私たちの気仙沼の場合は、川と森が海とつながる「森は海の恋人」運動を通して自然の健全さを保ってきた。海のがれきなどの片付けが終わればあっという間に海は戻ってくる。これが希望だと思っている。森と川の流域に住んでいる人々の心が壊れていれば、漁師はやめるしかない。しかし、森と川と海が健全なので、大丈夫だなという気持ちが盛り返して、今、再出発が始まっている。

⇒10日(水)朝・金沢の天気

継続した。空からの取材をするため、14時49分に契約している航空会社にヘリコプターを要請した。しかし、仙台空港に駐機していたヘリは津波で機体が損壊していた=写真・上=。空撮ができなければ被害全体を掌握できない。さらに、21時19分、テレビ朝日からのニュース速報で「福島原発周辺住民に避難要請」のテロップを流した。震災、津波、火災、そして原発の未曽有の災害の輪郭が徐々に浮き彫りになってきた。

継続した。空からの取材をするため、14時49分に契約している航空会社にヘリコプターを要請した。しかし、仙台空港に駐機していたヘリは津波で機体が損壊していた=写真・上=。空撮ができなければ被害全体を掌握できない。さらに、21時19分、テレビ朝日からのニュース速報で「福島原発周辺住民に避難要請」のテロップを流した。震災、津波、火災、そして原発の未曽有の災害の輪郭が徐々に浮き彫りになってきた。 れて帰る取材スタッフへの声掛け、ねぎらいの言葉を張り出すなどした。情報共有のための「立会い朝会議」をほぼ毎日午前9時から実施した(3月16日-4月28日まで)。立会い朝会議は録音、議事録を当日中に作成し全社にメール配信した。非常事態であるがゆえに徹底した情報共有や気配りが必要なのだと教えられた。

れて帰る取材スタッフへの声掛け、ねぎらいの言葉を張り出すなどした。情報共有のための「立会い朝会議」をほぼ毎日午前9時から実施した(3月16日-4月28日まで)。立会い朝会議は録音、議事録を当日中に作成し全社にメール配信した。非常事態であるがゆえに徹底した情報共有や気配りが必要なのだと教えられた。 大型巻き網漁船「第十八共徳丸」(330㌧)があった。津波のすさまじさを思い知らされた。

大型巻き網漁船「第十八共徳丸」(330㌧)があった。津波のすさまじさを思い知らされた。 分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿が今でも忘れられない。

分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で、祈る人々、すすり泣く人々の姿が今でも忘れられない。