☆能登半島地震 海底隆起で港が陸になった

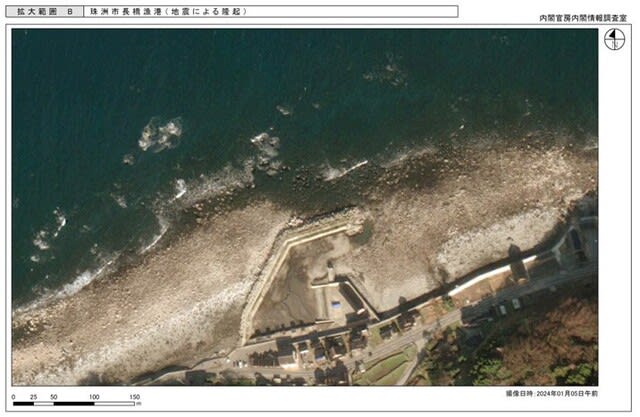

内閣が情報収集衛星を使って撮影した画像は特定秘密保護法に基づいて公開されることはないが、大規模災害の際、被害状況の把握や救助、避難活動に活用できると判断した場合には公開している。今回の能登半島地震は公開に相当するとの判断で、内閣衛星情報センターは内閣官房の公式サイトで今月2日から5日にかけて撮影した21枚を掲載している。

その中でショックを受けたのは珠洲市長橋漁港が陸地化している写真だった。漁港は能登半島の外浦と呼ばれる大陸側の海岸にある。小さな集落の漁港で周囲には民宿なども あり、能登の漁村をイメージさせる。その漁港の防波堤を含めて周囲一面で隆起し、陸地化している。

あり、能登の漁村をイメージさせる。その漁港の防波堤を含めて周囲一面で隆起し、陸地化している。

海岸線の隆起の規模はどのくらいか。国土地理院の地球観測衛星「だいち2号」による解析では、珠洲市から輪島市、志賀町にかけて、沿岸部の海底が総延長約85㌔にわたって隆起して陸地となり、輪島市の地点では約4㍍隆起し、地震前より最大約200㍍海岸線が海にせり出したこともわかっている(10日付・読売新聞Web版)。この写真は隆起した海岸線のごく一部だ。

このような海岸線での海の隆起は、木彫りの仮面を被り太鼓を打ち鳴らす御陣乗太鼓の発祥地である輪島市名舟町の漁港でも起きている。現場の目の前に住む人からのまた聞きの話だが、海面だった部分が震災翌日には陸地化していて、「港も船も干し上がっていた。これでは漁業はできない」とぼう然としていたという。

漁業だけでなく、伝統的な製塩方法が伝わる珠洲市清水町の「揚げ浜式製塩」ではこれまでの海岸線からさらに100㍍ほど海岸線が遠くなった(12日付・北國新聞)。揚げ浜式製塩では、浜士(はまじ)と呼ばれる塩づくりの職人が浜で海水を桶で汲んで塩田まで30㍍ほどを担いで運ぶ。機械化のモノづくりに慣れた現代人が忘れた、愚直な労働の姿でもある。その塩(海水)汲みの浜がさらに100㍍遠くなると果たして伝統の製塩を続けられるのか。

⇒12日(金)午後・金沢の天気 あめ時々くもり

で、のとじま水族館で飼育していましたジンベエザメの『ハク(メス)』が死亡しました」とそれぞれ短文で伝えている。

で、のとじま水族館で飼育していましたジンベエザメの『ハク(メス)』が死亡しました」とそれぞれ短文で伝えている。 先日、能登町の実家に行く際、う回路の穴水町を経由した。道路はどこもかしこもヒビ割れて隆起し、傾いていまにも崩れそうな家屋も多い。のと鉄道「穴水駅」近くにある穴水大宮の前を通ると、鳥居や手水舎(てみずしゃ)が無残にも崩れ落ちていた=写真=。毎年9月に大宮などを中心に盛大なキリコ祭りが開催される。神輿やキリコ、山車などが曳き出され、提灯や奉灯で長い光の帯ができ、イヤサカヤッサイ、サカヤッサイと男衆の掛け声も勇ましく、笛と鉦、太鼓の囃子が町中に響き渡る。崩れた鳥居や周囲の家屋を眺めると、能登の伝統のキリコ祭りは今後どうなるのかと気がかりになる。

先日、能登町の実家に行く際、う回路の穴水町を経由した。道路はどこもかしこもヒビ割れて隆起し、傾いていまにも崩れそうな家屋も多い。のと鉄道「穴水駅」近くにある穴水大宮の前を通ると、鳥居や手水舎(てみずしゃ)が無残にも崩れ落ちていた=写真=。毎年9月に大宮などを中心に盛大なキリコ祭りが開催される。神輿やキリコ、山車などが曳き出され、提灯や奉灯で長い光の帯ができ、イヤサカヤッサイ、サカヤッサイと男衆の掛け声も勇ましく、笛と鉦、太鼓の囃子が町中に響き渡る。崩れた鳥居や周囲の家屋を眺めると、能登の伝統のキリコ祭りは今後どうなるのかと気がかりになる。 日を追うごとに犠牲者が増えている。石川県庁危機管理監室のまとめによると、亡くなった人は202人、重軽傷者は565人に上る(9日午後2時現在)。道路の寸断などで輪島や珠洲など奥能登2市2町などでいまも24地区3300人が孤立状態に。生活インフラの復旧もまだ途上で、1万8000戸で停電、5万9000戸で断水が続いている。

日を追うごとに犠牲者が増えている。石川県庁危機管理監室のまとめによると、亡くなった人は202人、重軽傷者は565人に上る(9日午後2時現在)。道路の寸断などで輪島や珠洲など奥能登2市2町などでいまも24地区3300人が孤立状態に。生活インフラの復旧もまだ途上で、1万8000戸で停電、5万9000戸で断水が続いている。 は金沢を含め県内外の宿泊施設に被災者を移す「2次避難」へと動いている。気象庁はきのう8日の会見で、地震活動は活発な状態が続いていることから今後1ヵ月程度、最大震度5強以上の地震に注意するように呼びかけた。

は金沢を含め県内外の宿泊施設に被災者を移す「2次避難」へと動いている。気象庁はきのう8日の会見で、地震活動は活発な状態が続いていることから今後1ヵ月程度、最大震度5強以上の地震に注意するように呼びかけた。 元旦の地震では内灘町は震度5弱だった。震源となった能登からは距離がある地域だが、なぜこのように被害が大きくなってしまったのか。隆起した現場をよく見ると、土砂が噴き上げた様子があちらこちらにある。これを見て液状化現象だと思った。2007年7月16日に震度6強の揺れとなった新潟県中越沖地震の後、柏崎市を訪れたことがある。このときも道路に土砂があふれていて、初めて液状化現象の現場を見た。

元旦の地震では内灘町は震度5弱だった。震源となった能登からは距離がある地域だが、なぜこのように被害が大きくなってしまったのか。隆起した現場をよく見ると、土砂が噴き上げた様子があちらこちらにある。これを見て液状化現象だと思った。2007年7月16日に震度6強の揺れとなった新潟県中越沖地震の後、柏崎市を訪れたことがある。このときも道路に土砂があふれていて、初めて液状化現象の現場を見た。 積雪は去年12月22日、気象庁が北陸に「顕著な大雪」を呼びかけて以来だ。ここで気になるのは、雪の重みだ。北陸の雪はパウダースノーではなく、湿気を含んで重く、庭木の枝などがよく折れる。北陸の家々で雪吊りを施すのはこのためだ。被災地でこの重い雪がさらに積もると、どのような影響を及ぼすのか。屋根瓦が崩れた家に雪が積もると重圧となり、倒壊するのではないかと思ったりする。

積雪は去年12月22日、気象庁が北陸に「顕著な大雪」を呼びかけて以来だ。ここで気になるのは、雪の重みだ。北陸の雪はパウダースノーではなく、湿気を含んで重く、庭木の枝などがよく折れる。北陸の家々で雪吊りを施すのはこのためだ。被災地でこの重い雪がさらに積もると、どのような影響を及ぼすのか。屋根瓦が崩れた家に雪が積もると重圧となり、倒壊するのではないかと思ったりする。 た女性で、発見時、救助隊員との会話ができ、手も温かかった。救出は冷たいが雨が打ちつける暗闘の中、ライトをつけて行われた。生存率が著しく下げるといわれる「72時間の壁」を大幅に超える「救助劇」だ。

た女性で、発見時、救助隊員との会話ができ、手も温かかった。救出は冷たいが雨が打ちつける暗闘の中、ライトをつけて行われた。生存率が著しく下げるといわれる「72時間の壁」を大幅に超える「救助劇」だ。 さらに、心配なのは天気だ。気象庁によると、北陸と新潟県の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んでいて、能登では雨が降っていて、平地でも雨は次第に雪に変わる見込みという。きょう7日夕方にかけて大雨となるところがあり、夜から8日昼前にかけて平地でも大雪となるおそれがある。

さらに、心配なのは天気だ。気象庁によると、北陸と新潟県の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んでいて、能登では雨が降っていて、平地でも雨は次第に雪に変わる見込みという。きょう7日夕方にかけて大雨となるところがあり、夜から8日昼前にかけて平地でも大雪となるおそれがある。 天気でもう一つ心配なのは、道路に降る雪だ。これは5日に実家に戻った際に体感したことだが、道路ではあちこちに地割れなどが起きていて=写真・下=、アスファルトの破片などが周囲に散っている。なので、道路表面を注意深く見ながら走行することになる。ところが、道路に雪が降るとそうした危険なエリアは見えなくなる。たとえば救急車がそうしたエリアに乗り上げた場合、横転やパンクといった被害が出る可能性が高くなる。

天気でもう一つ心配なのは、道路に降る雪だ。これは5日に実家に戻った際に体感したことだが、道路ではあちこちに地割れなどが起きていて=写真・下=、アスファルトの破片などが周囲に散っている。なので、道路表面を注意深く見ながら走行することになる。ところが、道路に雪が降るとそうした危険なエリアは見えなくなる。たとえば救急車がそうしたエリアに乗り上げた場合、横転やパンクといった被害が出る可能性が高くなる。 午前7時に出発。金沢から輪島に向かう半島の縦貫道「のと里山海道」(全長83㌔)を走る。これまでだったら時速80㌔での走りは爽快で、金沢から実家までは2時間足らずで着く。ところが、地震で道路にゆがみやひび、亀裂が走っていてスピードは出せない。道路には亀裂にタイヤが挟まれた車やパンクした車がところどころに置き去りにされている。

午前7時に出発。金沢から輪島に向かう半島の縦貫道「のと里山海道」(全長83㌔)を走る。これまでだったら時速80㌔での走りは爽快で、金沢から実家までは2時間足らずで着く。ところが、地震で道路にゆがみやひび、亀裂が走っていてスピードは出せない。道路には亀裂にタイヤが挟まれた車やパンクした車がところどころに置き去りにされている。 「上棚矢田インター」で下道に降りる。これ以上は道路が崩れているので、通行止めとなっている。ここからは国道や県道、市道などを繋いで走る。そもそも、通行量が多く長だの列だ。自衛隊や警察や消防のほか、災害救助や復旧活動、物資輸送のための車両が行き交う。こうした車両を優先するため、一般車は道を譲ることになる。実家に到着したのは午後1時ごろだった。じつに6時間。

「上棚矢田インター」で下道に降りる。これ以上は道路が崩れているので、通行止めとなっている。ここからは国道や県道、市道などを繋いで走る。そもそも、通行量が多く長だの列だ。自衛隊や警察や消防のほか、災害救助や復旧活動、物資輸送のための車両が行き交う。こうした車両を優先するため、一般車は道を譲ることになる。実家に到着したのは午後1時ごろだった。じつに6時間。 半島の北部に位置する奥能登では、能登町が震度6弱、輪島市と珠洲市、穴水町は6強だった。兄夫妻から聞いた話だと、20世帯の集落うち19世帯が全壊したところもある。さらに、地震で家はなんとか大丈夫だったが、その後に裏山でがけ崩れが起きて押し倒された家屋もある。

半島の北部に位置する奥能登では、能登町が震度6弱、輪島市と珠洲市、穴水町は6強だった。兄夫妻から聞いた話だと、20世帯の集落うち19世帯が全壊したところもある。さらに、地震で家はなんとか大丈夫だったが、その後に裏山でがけ崩れが起きて押し倒された家屋もある。 そんな中、事故が2日起きた。メディア各社の報道によると、羽田空港の滑走路で、能登への救難物資を搭載して飛び立とうとしていた海上保安庁の航空機と、着陸したJAL機が衝突した。海保の航空機の乗組員6人のうち5人が死亡し、JAL機の乗客ら4人が病院に運ばれた。警視庁は容疑者不詳のまま業務上過失致死傷の疑いで捜査本部を設置し、フライトレコーダーなどを押収して事故原因の解明に乗り出している。能登への救援物資を運ぶ過程での事故だけに、痛ましさを感じる。(※写真は3日付・新聞メディア各紙の一面)

そんな中、事故が2日起きた。メディア各社の報道によると、羽田空港の滑走路で、能登への救難物資を搭載して飛び立とうとしていた海上保安庁の航空機と、着陸したJAL機が衝突した。海保の航空機の乗組員6人のうち5人が死亡し、JAL機の乗客ら4人が病院に運ばれた。警視庁は容疑者不詳のまま業務上過失致死傷の疑いで捜査本部を設置し、フライトレコーダーなどを押収して事故原因の解明に乗り出している。能登への救援物資を運ぶ過程での事故だけに、痛ましさを感じる。(※写真は3日付・新聞メディア各紙の一面) そのことが身近で現実になったのは12年後、2007年3月25日午前9時41分に起きた能登半島地震だった。マグニチュード6.9、震度6強の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。当時は金沢大学に転職していたので、大学の有志と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて被害が大きかった輪島市門前地区=写真・上=を中心に高齢者世帯を訪れ、散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。

そのことが身近で現実になったのは12年後、2007年3月25日午前9時41分に起きた能登半島地震だった。マグニチュード6.9、震度6強の揺れで、輪島市や七尾市、輪島市、穴水町で家屋2400棟余りが全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だった。当時は金沢大学に転職していたので、大学の有志と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて被害が大きかった輪島市門前地区=写真・上=を中心に高齢者世帯を訪れ、散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。 気仙沼は漁師町。市役所にほど近い公園では、数多くの大漁旗を掲げた慰霊祭が営まれていた。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった=写真・中=。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「午後2時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で祈る人々、すすり泣く人々の姿は今も忘れられない。

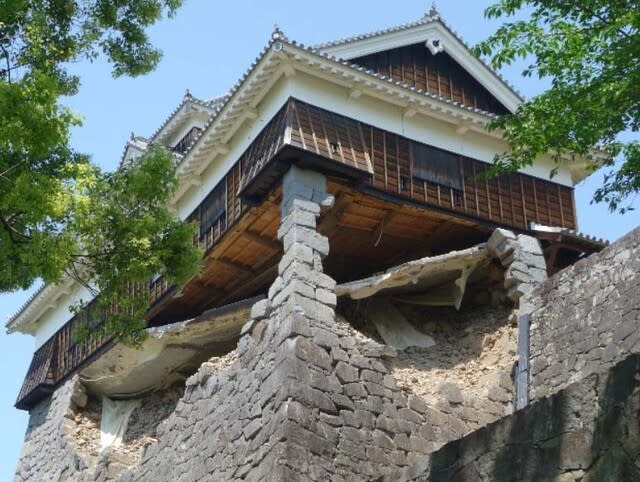

気仙沼は漁師町。市役所にほど近い公園では、数多くの大漁旗を掲げた慰霊祭が営まれていた。津波で漁船もろとも大漁旗も多く流されドロまみれになっていた。その大漁旗を市民の有志が拾い集め、何度も洗濯して慰霊祭で掲げた。その旗には「祝 大漁」の「祝」の文字を別の布で覆い、「祈」を書き入れたものが数枚あった=写真・中=。漁船は使えず、漁に出たくとも出れない、せめて祈るしかない、あるいは亡き漁師仲間の冥福を祈ったのかもしれない。「午後2時46分」に黙とうが始まり、一瞬の静けさの中で祈る人々、すすり泣く人々の姿は今も忘れられない。 て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・下、熊本市役所公式ホームページより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。熊本城の周囲をぐるりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。

て、見学することはできなかった。櫓の重さは35㌧で、震災後しばらくはその半分の重量を一本足の石垣が支えていた=写真・下、熊本市役所公式ホームページより=。まさに「奇跡の一本石垣」だった。熊本城の周囲をぐるりと一周したが、飯田丸五階櫓だけでなく、あちこちの石垣が崩れ、櫓がいまにも崩れそうになっていた。 揺れは石川県でもあり、震度3が珠洲市、震度2が七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町、能登町、震度1が金沢市、輪島市の舳倉島、かほく市、津幡町、志賀町、穴水町だった。震度3の珠洲市の危機管理室や県危機対策課には被害の情報は入っていない。

揺れは石川県でもあり、震度3が珠洲市、震度2が七尾市、輪島市、羽咋市、中能登町、能登町、震度1が金沢市、輪島市の舳倉島、かほく市、津幡町、志賀町、穴水町だった。震度3の珠洲市の危機管理室や県危機対策課には被害の情報は入っていない。