★たかが蒲鉾、されど蒲鉾 ウナギかば焼やカニ脚「代替食品」は進化する

華々しい開幕式のパリオリンピックだったが、騒動もあったようだ。メディア各社の報道によると、水上パレードで入場した韓国の選手団を、現場のアナウンスが英語とフランス語で「朝鮮民主主義人民共和国」と言い間違えて紹介した。韓国政府はIOCに対し遺憾の意を表明。これを受け、IOCのバッハ会長は韓国のユン・ソンニョル大統領に電話し、直接謝罪したようだ。対立が深まる両国だけに重大なミスと判断したのだろう。

話は変わる。きのう近所のスーパ-に行くと、久しぶりに「うな蒲ちゃん」を見つけた。ウナギのかば焼きもどきの蒲鉾なのだが、「土用の丑の日」の特設コーナーで本物のかば焼きと並んで販売されていた。水産加工会社「スギヨ」の商品だ。スギヨは能登を代表する企業の一つでもある。うな蒲ちゃんを手にして、能登の復興の兆しを感じた。

話は変わる。きのう近所のスーパ-に行くと、久しぶりに「うな蒲ちゃん」を見つけた。ウナギのかば焼きもどきの蒲鉾なのだが、「土用の丑の日」の特設コーナーで本物のかば焼きと並んで販売されていた。水産加工会社「スギヨ」の商品だ。スギヨは能登を代表する企業の一つでもある。うな蒲ちゃんを手にして、能登の復興の兆しを感じた。

能登半島の中ほどにある七尾市に主力工場があり、元日の能登半島地震で工場の稼働はストップしていた。スギヨの代表的な商品と言えば、カニ風味の蒲鉾、通称「カニカマ」なのだが、スーパーの売り場から消えていた。再びカニカマが並んだのは3月下旬ごろだった。本物の香箱ガニの脚を再 現した『香り箱』という商品は練り物のコーナーではなく、鮮魚コーナーで陳列されていた。

現した『香り箱』という商品は練り物のコーナーではなく、鮮魚コーナーで陳列されていた。

そのとき、ふと思ったのが「うな蒲が並んでいない。ということは、工場の稼働はまだ道半ばなのだろうか」と。これまで売り場に何度か立ち寄ったが商品はなかった。そして、きのうようやく見つけた。おそらく、土用の丑の日をめがけて製造ラインの復旧に取り組んだのだろう。主力商品がようやくそろったことで、能登の復興の兆しを感じた次第。

いわゆる代替食品は進化している。初めてカニカマを食べたのは高校生のときで、いまから50年ほど前だ。当時は「かにあし」という商品名で、細かく身をほぐしたような中身だった。いま販売されているようなカニの脚を模した標品ではなかった。味だけでなく、見た目も限りなく本物に近づいている。

日本の消費者は本物ではないと知りながら代替食品に手を伸ばす。「マツタケの味、お吸い物」のCMもある。代替食品に違和感を持たない日本人、考えてみればこれも不思議な話ではある。

⇒28日(日)午後・金沢の天気 くもり

にある大宮坊の敷地まで行く。見るのは初めてだったが、まさに白い華麗な花だ=写真・上=。よく見るヤマユリよりも大きく、ひとつの花で25㌢ほどだろうか。茎は点在していて、1茎に12の花をつけているものもある。石動山ユリは、修験者たちの厳しい修行を見守っていた花なのだろう。

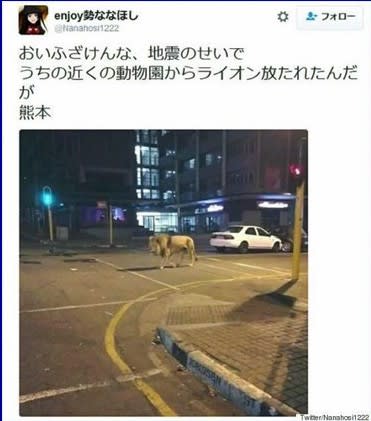

にある大宮坊の敷地まで行く。見るのは初めてだったが、まさに白い華麗な花だ=写真・上=。よく見るヤマユリよりも大きく、ひとつの花で25㌢ほどだろうか。茎は点在していて、1茎に12の花をつけているものもある。石動山ユリは、修験者たちの厳しい修行を見守っていた花なのだろう。 逮捕のニュースを知って、熊本地震ときのフェイク情報を思い出した。2016年4月に熊本でマグニチュード7.0の地震が発生したとき、熊本市動植物園のライオンが逃げたと画像をつけて、当時ツイッターでデマを流したとして偽計業務妨害の疑いで神奈川県の男が逮捕された。災害時のデマで逮捕されるのは国内ではこれが初のケースだった。男は2017年3月に「反省している」として起訴猶予処分となった。(※写真・下は、ライオンが逃げたとの偽情報を拡散させた当時のツイッター)

逮捕のニュースを知って、熊本地震ときのフェイク情報を思い出した。2016年4月に熊本でマグニチュード7.0の地震が発生したとき、熊本市動植物園のライオンが逃げたと画像をつけて、当時ツイッターでデマを流したとして偽計業務妨害の疑いで神奈川県の男が逮捕された。災害時のデマで逮捕されるのは国内ではこれが初のケースだった。男は2017年3月に「反省している」として起訴猶予処分となった。(※写真・下は、ライオンが逃げたとの偽情報を拡散させた当時のツイッター) た。左が稲光の前の夜の風景、右が稲光が走った瞬間の風景。稲妻はすでに遠ざかって、音は小さく聞こえる程度だが、光は何度も走る。まるで光のショーのような光景だった。しばらく眺めていた。

た。左が稲光の前の夜の風景、右が稲光が走った瞬間の風景。稲妻はすでに遠ざかって、音は小さく聞こえる程度だが、光は何度も走る。まるで光のショーのような光景だった。しばらく眺めていた。 志賀町、小松市、白山市、内灘町)による合同の審査会がきのう23日に開かれた。能登地区以外の小松市、白山市、内灘町の関連死の審査は初めて。審査会は今回で4回目で、医師と弁護士による5人の委員が関連死を審査する。

志賀町、小松市、白山市、内灘町)による合同の審査会がきのう23日に開かれた。能登地区以外の小松市、白山市、内灘町の関連死の審査は初めて。審査会は今回で4回目で、医師と弁護士による5人の委員が関連死を審査する。 ボランティア活動の運営に携わる石川県石材組合連合会の番作一之会長は「全国から職人に来ていただき助かっている。墓を直す機械を墓地に入れるためにもまずは通路の安全確保を進めたい」と話した。地元石川の職人を含めて延べ70人があす24日まで七尾市のほか輪島市や穴水町の寺院も訪れ、墓石の仮復旧を進める。

ボランティア活動の運営に携わる石川県石材組合連合会の番作一之会長は「全国から職人に来ていただき助かっている。墓を直す機械を墓地に入れるためにもまずは通路の安全確保を進めたい」と話した。地元石川の職人を含めて延べ70人があす24日まで七尾市のほか輪島市や穴水町の寺院も訪れ、墓石の仮復旧を進める。 院は山門(国文化財)などは無事だったものの、33㍍の廊下「禅悦廊」(同)が崩れるなどブルーシートがあちこちに被せてあった。

院は山門(国文化財)などは無事だったものの、33㍍の廊下「禅悦廊」(同)が崩れるなどブルーシートがあちこちに被せてあった。 近所の人と話をすると、「石屋に修理を依頼しているが手が回らんようで、墓参りに間に合うかどうかは分からん」とのことだった。能登の墓参りは8月の旧盆が多い。以下は個人的な想いだ。被災した人たちの生活再建が優先で、墓石はその後でも致し方ない。修理の順番待ちで2年かかろうが3年かかろうが、墓参りを絶やさないことが何よりの先祖供養ではないだろうか。

近所の人と話をすると、「石屋に修理を依頼しているが手が回らんようで、墓参りに間に合うかどうかは分からん」とのことだった。能登の墓参りは8月の旧盆が多い。以下は個人的な想いだ。被災した人たちの生活再建が優先で、墓石はその後でも致し方ない。修理の順番待ちで2年かかろうが3年かかろうが、墓参りを絶やさないことが何よりの先祖供養ではないだろうか。 たものの、水温が低くなりすぎるなど生育環境が悪化して死に至った。(※写真は、2018年9月に撮影した「のとじま水族館」のジンベエザメ)

たものの、水温が低くなりすぎるなど生育環境が悪化して死に至った。(※写真は、2018年9月に撮影した「のとじま水族館」のジンベエザメ) 口」(電話など)を開設し、工事業者を紹介していほしいといった被災者からの希望に応じて工事業者を手配する仕組みを設けた。

口」(電話など)を開設し、工事業者を紹介していほしいといった被災者からの希望に応じて工事業者を手配する仕組みを設けた。 公費解体などの作業に追われている被災者や作業員の人たちも多く、熱中症になるのではないかと気になる。(※写真は、金沢の自宅前から撮影。18日午後0時24分ごろ)

公費解体などの作業に追われている被災者や作業員の人たちも多く、熱中症になるのではないかと気になる。(※写真は、金沢の自宅前から撮影。18日午後0時24分ごろ) 走行して思ったことは、この道路を使用するのは12月末が限度だろうと。というのも、能登の冬の訪れは例年だと、12月後半だ。積雪も多い。去年2023年12月21日から22日かけて能登では60㌢もの積雪があった。同じ積雪があった場合、アップダウン勾配や左右急カーブの道路では、除雪車の走行すら難しいのではないだろうか。(※写真は、対面通行が可能になった「のと里山海道」。道路の崩落現場=右=では転落した車が生々しい姿で残っていた)

走行して思ったことは、この道路を使用するのは12月末が限度だろうと。というのも、能登の冬の訪れは例年だと、12月後半だ。積雪も多い。去年2023年12月21日から22日かけて能登では60㌢もの積雪があった。同じ積雪があった場合、アップダウン勾配や左右急カーブの道路では、除雪車の走行すら難しいのではないだろうか。(※写真は、対面通行が可能になった「のと里山海道」。道路の崩落現場=右=では転落した車が生々しい姿で残っていた) 能登の人たちが大規模な盛り土の崩落現場を目にするのは3回目となる。前述の、ことし元日の能登半島地震での「のと里山海道」、1985年7月11日の能登線事故、そして、2007年3月25日の能登半島地震で起きた各地の道路崩落だ。

能登の人たちが大規模な盛り土の崩落現場を目にするのは3回目となる。前述の、ことし元日の能登半島地震での「のと里山海道」、1985年7月11日の能登線事故、そして、2007年3月25日の能登半島地震で起きた各地の道路崩落だ。 高めるなど強靭な道路が造られている。このため、新たな道路では元日の地震で盛り土などでの崩れはなかった。また、のと里山海道の橋梁では橋脚の部分を鉄板で耐震補強が施されていたため大きな損壊などはなかった=写真・下=。

高めるなど強靭な道路が造られている。このため、新たな道路では元日の地震で盛り土などでの崩れはなかった。また、のと里山海道の橋梁では橋脚の部分を鉄板で耐震補強が施されていたため大きな損壊などはなかった=写真・下=。