☆能登半島地震から1年7ヵ月 文化財レスキューで新たな発掘と発見

前回ブログの続き。金沢市の石川県立歴史博物館で開かれている特別展『未来へつなぐ~能登半島地震とレスキュー文化財』ではこれまで知られた文化財だけでなく、被災した民家や蔵などでのレスキューで新たに発見された名画などもある。

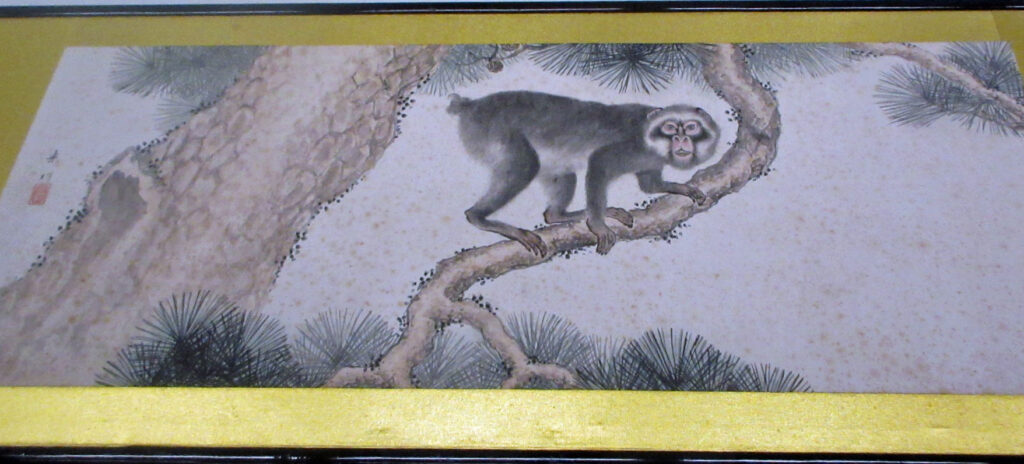

林景村筆『猿猴図額(えんこうずがく)』=写真・上=。能登半島の中ほどにある中能登町能登部の被災家屋で見つかった。説明書きによると、被災家屋は個人宅で、解体前に所有者が同館に所有する美術品などの取り扱いについて同館に相談に訪れた。去年3月22日に現地調査し、7月23日にレスキューを行った。猿猴図額はその中の一つ。松の木に登る手長猿が描かれた額だ。作者は林景村とあるが不明の人物だった。そこで、同館が戦前の美術名鑑を調べると、能登で活躍した画家の貴重な作品であることが分かった。

景村は明治40年(1907)生まれ。さらに現地での聞き取り調査から、元の所有者が申年生まれであり、それにちなんだ作品でもあることが分かった、と説明書きにある。この作品を見て、時代は違うが同じ能登出身の安土桃山時代の絵師、長谷川等伯(1539-1610)の『松林図屏風』(国宝)を思い出した。靄(もや)の中に浮かび上がる浜辺のクロマツ林。能登の絵師にとって松の風景は絵のモチーフなのだろうか。

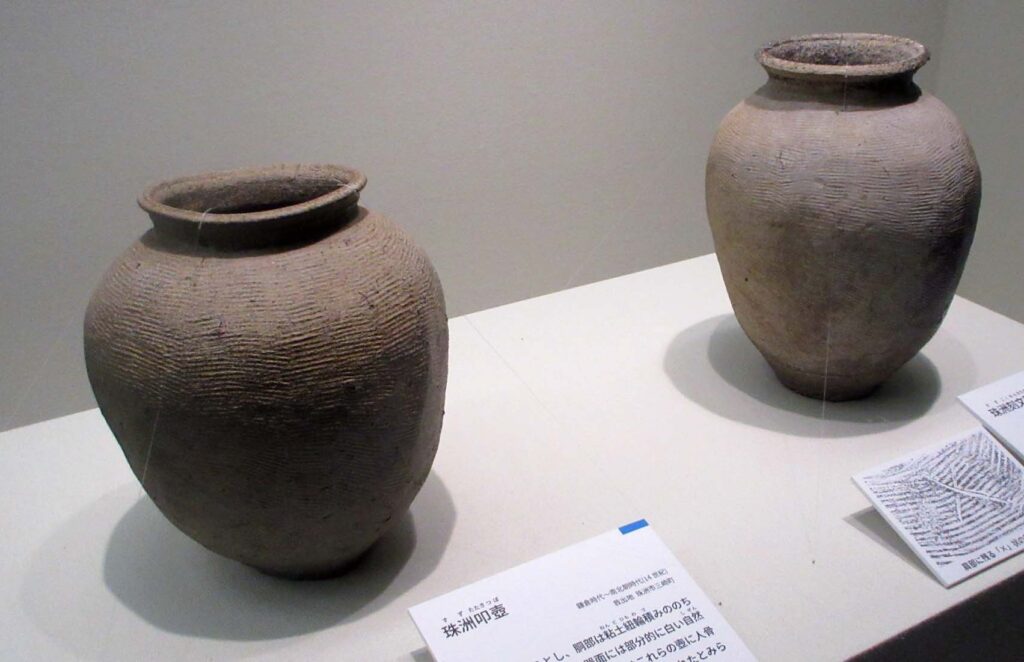

能登半島の尖端、珠洲市で中世を代表する焼き物、珠洲焼がある。室町時代から地域の生業(なりわい)として焼かれ、貿易品でもあった。船で運ぶ際に船が難破し、海底に何百年と眠っていた壺や甕(かめ)が漁船の底引き網に引っ掛かり、時を超えて揚がってくることがあり、「海揚がりの珠洲焼」として骨董の収集家の間では重宝されている。一方、山林から出土する壺もある。多くは骨壺だ。今回展示されているのは『珠洲叩壺・珠洲刻文叩壺』(鎌倉時代末期~南北朝時代、14世紀のもの)。所有者の珠洲の実家にあったが、被災したため、去年3月4日に同館に持ち込まれた。

そのほか、能登ならでの道具がある。『岩ノリ採りの道具』(昭和20年代に製作)。岩ノリの採取や加工に用いられた竹細工の数々だ。志賀町笹波や前浜地区では戦前まで全戸が副業として竹細工を営んでいた。戦後は捕鯨船の船員となり竹細工の副業から離れ、現在では1人のみがその技術を伝えている。「亡き父が作った竹細工がある。資料になるなら」と所有者から同館に声掛けがあり、去年10月10日に救出した。

発災から1年7ヵ月、震災の公費解体に伴いこうした希少な技術の作品や文化財が消滅する恐れがあると同館ではいまも文化財のレスキューを続けている。

⇒2日(土)午後・金沢の天気 くもり