☆国会議員の秘書給与詐欺事件 読売の誤報の背景には何が

新聞社の役割とは何だろう。今さらこのような問いを発すると識者から叱られそうだが、明確に答えた人を知らない。ただ一人、もう14年前だが、アメリカの週刊誌「ニューズウィーク」の元編集者スティーブン・ワルドマン氏がインタビューに分かりやすく答えていたことを覚えている。以下、2011年10月29日付・朝日新聞の記事からの引用。

「ニュースの鉱石を地中から掘り出す作業をしているのは今日でももっぱら新聞です。テレビは、新聞の掘った原石を目立つように加工して周知させるのは巧みだが、自前ではあまり掘らない。ネットは新聞やテレビが報じたニュースを高速ですくって世界へ広めるチカラは抜群だが、坑内にもぐることはしない。新聞記者がコツコツと採掘する作業を止めたら、ニュースは埋もれたままで終わってしまう」

新聞記者のニュース発掘の作業はたとえば、「夜討ち朝駆け」という言葉で言い表される。捜査ネタを発掘するために警察や検察関係者の自宅を夜、あるいは朝に訪れて取材する。関係者も庁舎内では言いにくいことも、自宅というプライベイトな場であればつい言葉の弾みで語ってしまうこともある。新聞記者は夜討ち朝駆けを繰り返しながら、捜査関係者との阿吽(あうん)の呼吸をつかんでいく。

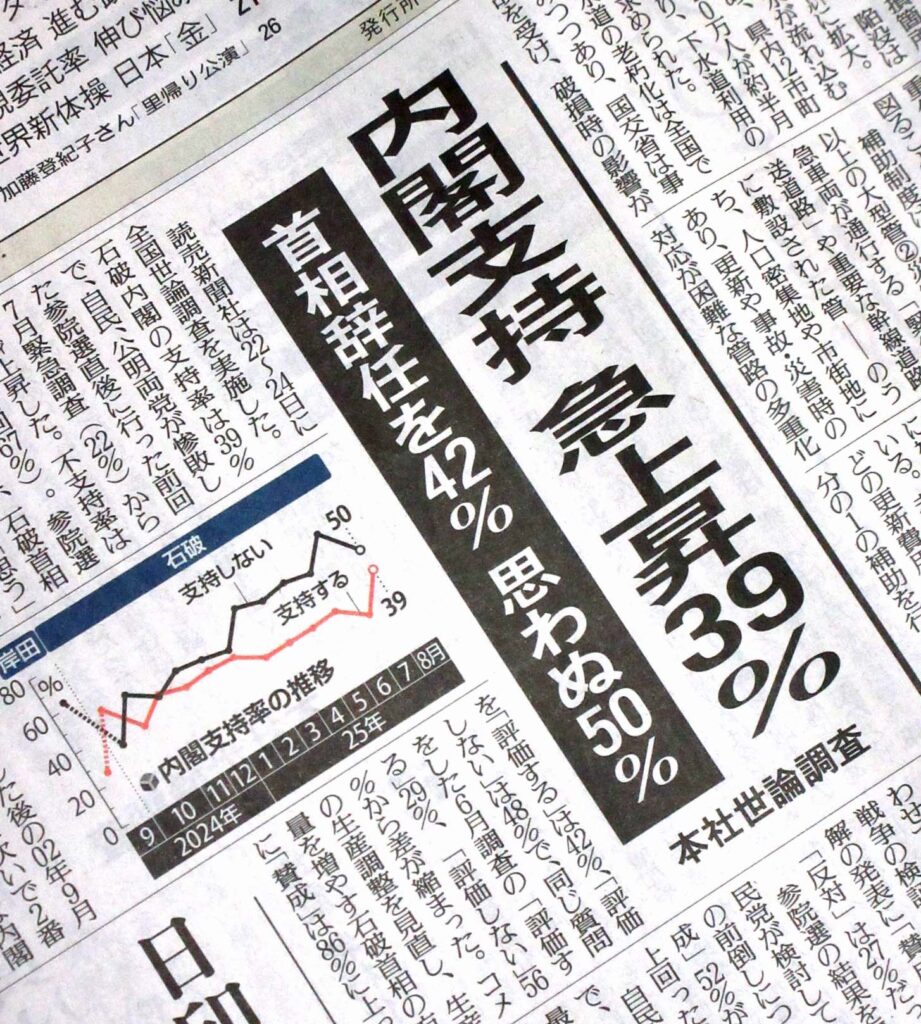

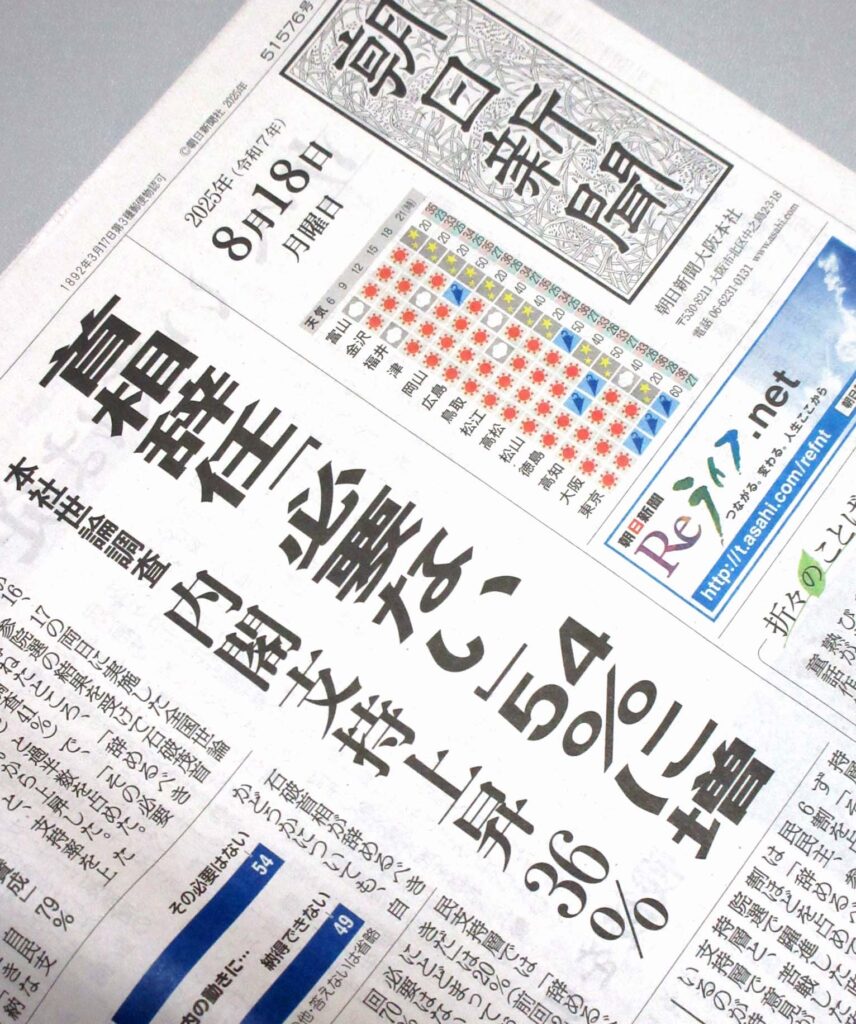

読売新聞社は今月28日付の一面で、前日27日付の一面で日本維新の会の池下卓衆院議員が採用していた公設秘書2人について、東京地検の強制捜査が行われると報じたことに対し、記事は誤報で訂正しておわびしますと謝罪記事を掲載した=写真=。そして28日付の一面では維新の石井章参院議員が国から公設秘書の給与をだまし取っていた疑いがあるとして東京地検は国会議員会館の事務所や茨木県取手市の自宅を詐欺容疑で捜索したと報じている。読売新聞は27日付の記事で本来、石井章参院議員とすべきところを、池下卓衆院議員と取り違えて報道してしまった、というわけだ。間違えていなければスクープになっていた。

なぜこのような取り違えが起きたのか。以下、自身の憶測だ。読売の記者は26日の捜査関係者への夜討ち朝駆けで27日の強制捜査のネタを仕入れた。そのとき、イシイをイケシタと聞き違えたのだろうか。記者は原稿の締め切り時間に追われ無我夢中で書いたので、名前を確認する時間もなかったに違いない。一連の記事、おわび記事を読んでそんなことを思った。

⇒30日(土)夜・金沢の天気 はれ