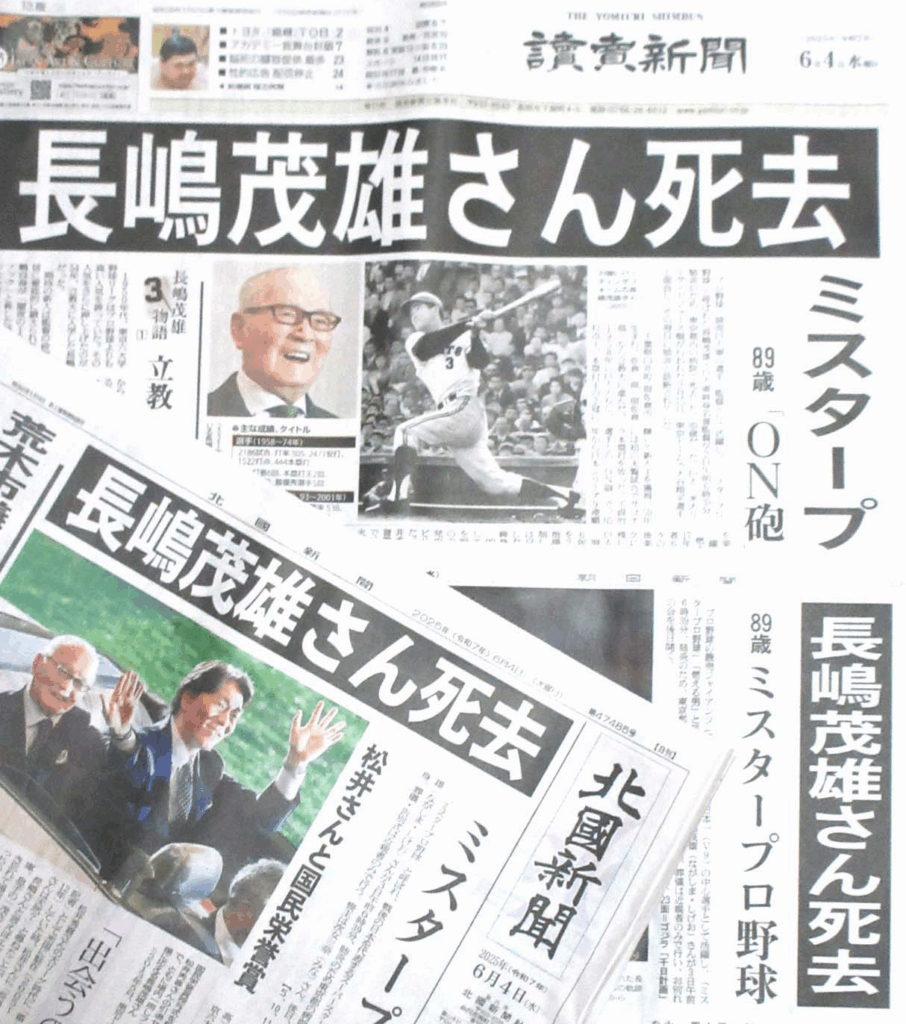

☆「進次郎米」まだ金沢のスーパー、コンビニに並ばず

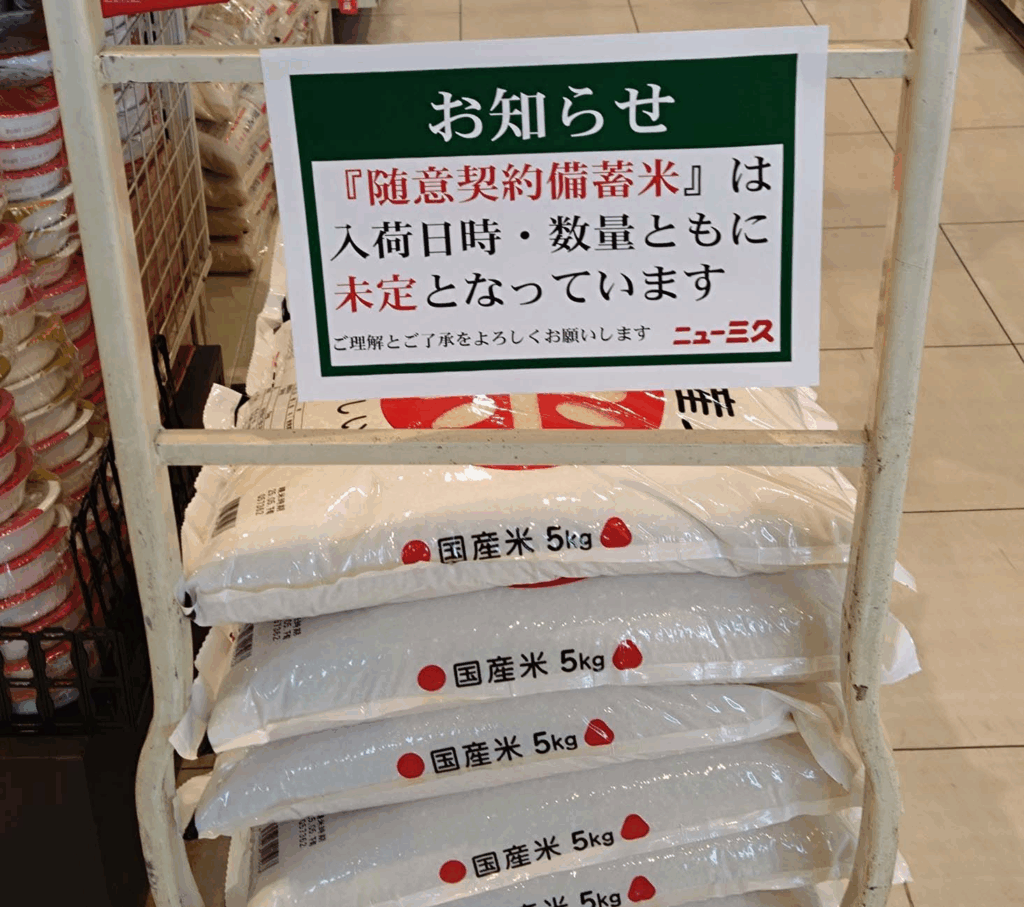

5㌔2000円台の「進次郎米」は金沢のスーパーでまだ並んでいない。きのう(4日)近所のスーパーのコメ売り場をのぞくと、張り紙がしてあった。「お知らせ 『随意契約備蓄米』は入荷日時・数量ともに未定となっています」=写真=。随意契約備蓄米は、着任早々から小泉農水大臣が「5㌔2000円」と連呼し、政府の備蓄米を売り渡し先と価格・量を任意に決めて放出した、いわゆる進次郎米のことだ。

それにしても、ほかにコメはたくさん並んでいるのにわざわざ「お知らせ」を出すということは、進次郎米について客からの問い合わせが相次いでいるということなのだろう。

地域の消費者は地域の新米の銘柄米を食べていて、地元産が一番おいしいと思っている。一方で、「古古古米」と称される令和3年(2021)産の進次郎米がテレビメディアで取り上げられ、試食する場面で、「少し硬さを感じるが、おいしい」と称賛されている。また、よく知られていることだが、寿司店でのコメにはあえて古米が使われていたり、チャーハンやピラフ、オムライス、カレーライスなどにも新米より古米が重宝されている。食の多様性にはある意味で古米が欠かせない存在になっている。

なので、あえて「古古古米」の進次郎米を料理に使ってみたいというニーズが出てきたのかもしれない。その進次郎米1000㌧を政府から仕入れた株式会社「ファミリーマート」(東京)はきょう5日から東京、大阪のコンビニで、そして順次全国で販売すると、メディア各社が報じている。商品は1㌔袋の精米で、価格は税込み388円。金沢のコンビニには7月上旬に並ぶようだ。この季節、北陸ではサザエやアワビが採れる。ぜひ話題のコメとともに味わってみたい。

⇒5日(木)午前・金沢の天気 はれ