☆能登半島地震から1年5ヵ月、時代に合う「災害救助法」に改正

去年元日に発災した能登半島地震からきょう1日で1年と5ヵ月となる。石川県危機対策課のまとめ(5月30日付)によると、震災で家屋の下敷きになるなどして亡くなった直接死は228人、また、避難所などでの疲労やストレスが原因で持病などが悪化して亡くなった災害関連死が361人となり、県内では589人の死者が出ている。富山と新潟の両県でも合わせて11人の関連死が確認されていて、3県を含めた死者は600人となる。

さらに、石川県と各市町は、遺族から申請があった人について、災害関連死に認定するかどうか、医師と弁護士からなる審査会で判断していて、先月30日に開いた25回目の会合で新たに能登の7人について関連死を認定するよう答申した。今後、各市町が正式に認定すれば、能登半島地震による死者は607人となる。関連死を含む震災の死者数は、2011年の東日本大震災1万9643人(うち関連死3784人)、1995年の阪神・淡路大震災6402人(うち関連死919人)、2016年の熊本地震は276人(うち関連死221人)なので、死者数では、能登半島地震は阪神・淡路大震災に次ぐことになる。

能登半島地震の関連死では、高齢者が入所施設で被災し断水や停電で十分な介助が受けられなかったり、自宅で被災し避難先での生活でストレスがたまり体力が低下して死に至ったケースが多く報告されている。熊本地震の場合でも、関連死の原因として▽地震のショック、余震への恐怖による肉体的・精神的な負担▽避難所生活での肉体的・精神的な負担、が死亡の原因の69%を占めている(内閣府公式サイト「防災のページ」関連死について)。

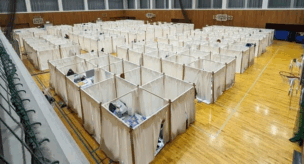

関連死を防ぐ対策はできないものだろうか。そんな中、先月28日に参院本会議で「改正災害救助法」が可決・成立した。防災体制を強化するもので、自治体に対し、保存食や簡易トイレといった災害用物資の備蓄状況を年1回、公表することを義務づけている。また、避難所だけでなく自宅や車中泊で避難生活を送る高齢者や障害者への福祉支援を充実させる。このため、ボランティア団体を事前に登録する制度の創設や、自治体との連携を促進し、活動に必要な実費を支給することも盛り込んだ(5月28日付・NHKニュース「変わる支援」)。(※写真は、能登半島地震の被災者の二次避難所となっていた金沢市の体育館に設けられた、プライバシーに配慮したダンボール製の間仕切り=「坂茂建築設計」公式サイトより)

これまでの災害救助法は、終戦間もない昭和22年(1947)に施行されたものだった。能登半島地震では、避難所における衛生的なトイレ利用や、避難者がストレスなく就寝できるスペースの確保、高齢者が安心して暮らせる避難所などさまざまな問題がクローズアップされた。これを教訓に法整備がようやく追いついてきた。

⇒1日(日)午後・金沢の天気 くもり時々あめ